L’antropologia ha sempre studiato un aspetto della sfera del sacro lontano dalla teologia, ossia quel rapporto, spesso labile e impreciso, che divide la religione dalla magia.

La religione, con le sue divinità, i suoi templi, i suoi sacerdoti, i suoi linguaggi, le sue liturgie, i suoi riti e le sue preghiere…

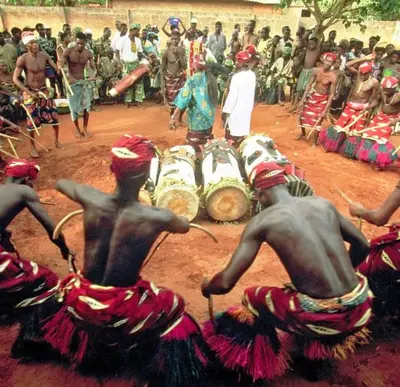

E la magia, con i suoi spiriti guida, con le figure “sacerdotali” che la praticano (siano essi sacerdoti, sciamani, maghi o stregoni); con i luoghi in cui viene esercitata; con i suoi linguaggi, le sue “liturgie”, finanche con le sue “preghiere”, spesso rivolte proprio alle stesse divinità del gruppo sociale che così si affida in egual misura alla magia e alle forme ufficiali del proprio culto, per ottenere qualcosa (un vaticinio, una guarigione, un portafortuna, un totem personale…) o per scongiurarne qualcun’altra (una disgrazia, la morte)…

D’altronde ogni cultura ha, accanto alla propria sfera del sacro, anche la propria scienza e il proprio concetto di male, con le sue metodiche di cura delle malattie; quindi è ovvio che ogni società si attrezza ad affrontare il male e a curare le malattie che si presentano negli individui del proprio gruppo utilizzando le scienze, le credenze, i saperi e i “curatori” di cui dispone e che sono socialmente accettati. Ovviamente, quando ai saperi in qualche modo scientifici si sommano le ideologie religiose e/o le tradizioni magiche, che sono anch’esse elementi di quella cultura, la vicenda si complica e tutto diventa più complesso da decifrare per chi guarda da fuori e prova a studiare senza pregiudizi le pratiche di guarigione, esattamente come fa o dovrebbe fare un antropologo.

La scienza, come storicamente concepita e socialmente accettata, prova a sopperire alle angosce individuali e sociali e alle malattie utilizzando un approccio che non è solo speculativo ma efficacemente empirico; nulla però impedisce che a un approccio che trova nella fisicità, nella razionalità e nelle logiche della sperimentazione e della scienza i suoi presupposti, facciano riferimento, in contesti non per forza del tutto diversi, anche altri approcci che sarebbe troppo semplicistico relegare al rango di superstizioni. Parliamo di credenze e pratiche magiche o rituali le quali hanno attinenza alla sfera del sacro o a quella della magia (che in alcuni casi si interfacciano amalgamandosi tra loro) e hanno dignità di esistenza all’interno di contesti, culture, società che in essi credono e che a essi si rivolgono esattamente come una persona fa rivolgendosi a un medico, a un terapeuta psicologico, a un ospedale, eccetera.

Non stiamo parlando in questo caso necessariamente di una qualche tribù dell’Africa o dell’Oceania, lontana dagli standard occidentali, dispersa in una foresta o in una savana, priva di rapporti con l’uomo bianco proveniente dall’occidente “civilizzato”, né di un’anziana analfabeta superstite di quel mondo meridionale e contadino che prova a resistere all’omologazione dei saperi dominanti studiato da demo-antropologi come Giuseppe Pitré, Paolo Mantegazza, Giuseppe Cocchiara, Lamberto Loria, Ernesto De Martino, Alberto Maria Cirese, Tullio Seppilli, Nino Buttitta, Elsa Guggino, e tanti altri.

Peraltro, tutte quelle che un tempo venivano definite “superstizioni” avevano a che fare col tentativo di dominare la paura e l’angoscia attraverso pratiche, sacrifici di espiazione e riti sacri o magici con lo scopo di affrontare il rapporto con l’ignoto, con il male e con la morte. La scienza, con i suoi saperi, ha pian piano scalzato le logiche delle credenze non scientifiche, ma queste, anche a dispetto della scienza medica ormai imperante quanto meno nel mondo occidentale, continuano a sopravvivere e per certi versi a operare in alcuni casi sotto traccia, in altri casi in modo aperto e parallelo, con pratiche e riti diffusi anche oggi in vari strati delle popolazioni e delle classi sociali che pur credono nella scienza. Perché mai, altrimenti, dovrebbero esistere ancor oggi gli oroscopi che sono consultati, per loro stessa ammissione, anche da persone di scienza? Perché un malato che cura la propria malattia all’interno del sistema scientifico occidentale, con farmaci e interventi di figure professionali pienamente inserite in àmbito clinico, dovrebbe “ancora” pregare un essere superiore affinché lo aiuti se già c’è la scienza che, da sola, dovrebbe prendersi carico della sua salute e della sua guarigione?

Il medico divino

Questo tema è spinoso assai più di quanto non appaia a prima vista. Michel Foucault oltre mezzo secolo fa ha provato a dirimere le questioni ancora insolute su questo argomento, dedicandosi alle interazioni e frapposizioni tra sistema scientifico e metafisico della cultura della salute, studiando i percorsi storici che hanno portato già nel ‘700 a quella rivoluzione epistemica che ha aperto il definitivo spazio di visibilità delle strutture segrete del corpo, anche attraverso la dissezione dei cadaveri entrata nel novero della scienza medica. Una tecnica usata già prima ma in modo sporadico da qualche scienziato per l’epoca poco “ortodosso” (si pensi allo stesso Leonardo da Vinci), che ha reso alla fine possibile un “disvelamento dell’interiorità”, inscrivendo la malattia in una “topografia dell’interiorità fisiologica”. 1) Ciò ha implicato l’apertura e l’articolazione di uno spazio discorsivo in chiave, potremmo dire, positivista, legato cioè all’esperienza della fisicità, del rapporto malattia-cura-guarigione, come sottolinea anche Fabio Dei. 2)

Tuttavia, una lettura in chiave storico-evoluzionista dei sistemi di cura non è assolutamente in grado di spiegare (o comunque non del tutto) la sopravvivenza anche nel mondo occidentale di tutte quelle pratiche religiose, se non propriamente magiche e palesemente esoteriche, che attraversano il tema della malattia e che continuano a elaborare ancora oggi in parallelo valori, rituali di guarigione e di sollievo al dolore che costituiscono un patrimonio condiviso in seno a vasti settori della società, oltreché una risorsa individuale che muove verso la socializzazione delle sue istanze.

Si tratti di guaritori, majare, sciamani o sacerdoti, sono sempre figure che non avrebbero più alcun senso di esistere e sopravvivere nelle loro funzioni se adottassimo una visione acritica del mondo che ruota attorno alla scientificizzazione della salute; qualcosa che, lo ripetiamo, non riguarda solamente le culture diverse e lontane dalla nostra, ma anche figure chiave che sovrintendono al benessere della persona e coesistono in mezzo a noi insieme a quelle del mondo sanitario ufficiale, spesso non in antitesi a esse, rielaborando la relazione antichissima tra religione e medicina, o tra saperi metafisici e saperi scientifici.

Si tratti di guaritori, majare, sciamani o sacerdoti, sono sempre figure che non avrebbero più alcun senso di esistere e sopravvivere nelle loro funzioni se adottassimo una visione acritica del mondo che ruota attorno alla scientificizzazione della salute; qualcosa che, lo ripetiamo, non riguarda solamente le culture diverse e lontane dalla nostra, ma anche figure chiave che sovrintendono al benessere della persona e coesistono in mezzo a noi insieme a quelle del mondo sanitario ufficiale, spesso non in antitesi a esse, rielaborando la relazione antichissima tra religione e medicina, o tra saperi metafisici e saperi scientifici.

Le richieste di un miracolo di guarigione da una malattia scientificamente diagnosticata, e quindi il potere di intercessione del divino, incontrano le attese di salute di una persona che ovviamente si dichiara “credente” esattamente come le cure prescritte dalla medicina ufficiale, diventando quindi per alcuni (spesso anche in seno a gruppi strutturalmente organizzati) una garanzia ulteriore della possibilità di guarigione. Mentre a livello popolare, il ricorso a guaritori e maghi continua a mescolare scienza medica (medicina, chirurgia, farmacologia) con antiche pratiche di fatto ricadenti nell’àmbito magico-sciamanico (riti, liturgie segrete, preghiere che richiamano a loro volta la sfera del sacro, toccature e imposizione di mani, eccetera).

Anche eminenti figure di medici e scienziati della salute, come quelli operanti all’interno di strutture sanitarie ispirate e finanziate ufficialmente in àmbito religioso, mostrano la loro piena fiducia, al di là della medicina scientifica dagli stessi praticata e spesso considerata in ambiente sanitario come una vera eccellenza, anche in una forza soprannaturale in grado di aiutare a risolvere quei problemi che pure hanno una chiara natura organica. 3) Il motto di una di queste strutture religiose, per esempio, rivela la stretta connessione tra spirito medico-scientifico e missione religiosa e salvifica nei confronti del malato: “Onorando chi è malato, viene onorato Cristo sofferente sulla croce”. 4)

Anche eminenti figure di medici e scienziati della salute, come quelli operanti all’interno di strutture sanitarie ispirate e finanziate ufficialmente in àmbito religioso, mostrano la loro piena fiducia, al di là della medicina scientifica dagli stessi praticata e spesso considerata in ambiente sanitario come una vera eccellenza, anche in una forza soprannaturale in grado di aiutare a risolvere quei problemi che pure hanno una chiara natura organica. 3) Il motto di una di queste strutture religiose, per esempio, rivela la stretta connessione tra spirito medico-scientifico e missione religiosa e salvifica nei confronti del malato: “Onorando chi è malato, viene onorato Cristo sofferente sulla croce”. 4)

Questo e altri esempi testimoniano come il percorso di affermazione della scienza occidentale sia stato storicamente un percorso di liberazione dai tabù, dalle paure e da tutte le pratiche magiche che tendevano a mettere l’uomo in una condizione di soggezione, di sudditanza e di sfruttamento riguardo alle forze sconosciute della natura e di un mondo non ancora del tutto conosciuto. Ma nel contempo continua a essere un percorso che necessita di poggiarsi su altre convinzioni e altre credenze e – pur non facendo riferimento a pratiche e rituali esoterici, magici o religiosi – continua a permeare la ragione umana nella sua capacità di comprendere e accettare la realtà e la verità. Un percorso affidato a speranze e logiche oltremondane che un antropologo di un’altra cultura lontana non avrebbe difficoltà a considerare del tutto simili a una pratica rituale sciamanica e magica che prova a mettere insieme scienza e metafisica, cioè biomedicina, fede e credenze oltremondane.

Un filosofo del calibro di Jacques Maritain affermava a metà del secolo scorso che proprio la modernità ci spinge a comprendere quanto sia stato importante il percorso della scienza, ma anche quanto sia altrettanto necessario ancor oggi stabilire e rafforzare un ponte tra scienza e saggezza. Infatti, mentre la scienza si preoccupa di comprendere in maniera sempre più articolata e specializzata il “come” dei fenomeni e i meccanismi che li generano, la saggezza si pone la domanda sul senso, sul perché, sulla finalizzazione di quella conoscenza al bene dell’uomo.

La visione filosofica di Maritain metteva in evidenza la priorità dell’essere dei sensi e della metafisica sull’epistemologia. Per quest’ultima, egli auspicò un realismo critico, nel senso di una pratica riflessiva, tramite la quale fosse lecito difendere la conoscenza alla luce di quella già acquisita, sempre considerando che l’esistenza e la natura di Dio, rivelabili anche attraverso l’esperienza mistica, restano un punto fermo per ogni aspetto della vita. 5)

Forse anche questo spiega la persistenza di fenomeni sociali come gli ex-voto, cioè le offerte da parte di fedeli per ringraziare un santo o la Madonna (nell’àmbito del cristianesimo) o una divinità (nell’àmbito di altre religioni) per una grazia ricevuta, come la guarigione da una malattia o un infortunio o un incidente da cui ci si è salvati proprio per l’intercessione della sfera del sacro di vario genere. Com’è noto si tratta in genere di piccoli dipinti, oggetti preziosi o simbolici che vengono donati a chiese, templi, santuari e che, nel caso dei dipinti, costituiscono un livello ulteriore di quella “arte sacra”, seppur non ufficiale, frutto di artisti popolari che raccontano il fatto accaduto con uno stile spesso naif.

Coesistenza possibile

Ben più di recente, una stretta connessione tra fede e scienza è stata messa in rilievo da monsignor Andrea Manto, direttore del Centro per la Pastorale Familiare di Roma, in una sua lectio magistralis che evidenzia come la Chiesa cattolica sia sempre più determinata a “razionalizzare la fede” e a spiegare le ragioni di una sua intrinseca coerenza con i saperi scientifici; come quelli della biomedicina, ormai pienamente consolidati anche all’interno della sua prassi epistemologica:

La conoscenza empirica e misurabile che l’uomo acquisisce mediante la scienza e il suo metodo, se coniugata alla capacità di sentire e di vedere i valori più profondi della dignità umana consentono all’uomo stesso di arricchirsi in umanità. Allo stesso tempo la fede nel divino che rinuncia a semplificazioni e a formule in favore della crescita del senso più alto dell’umanità può invece essere uno stimolo che purifica la scienza da un uso ingiusto e oppressivo delle sue conoscenze e che opera una felice sintesi del faticoso ma straordinario percorso dell’uomo verso la conoscenza e la pienezza di vita e di umanità. 6)

Non vi è più, come un tempo, il tentativo di porre la scienza sotto il dominio della religione né di combatterla quando i suoi risultati sono opposti ai valori enunciati dall’esegesi biblica e dalla teologia, ma si nota come la Chiesa provi a coniugare scienza e fede in nome di un’etica che privi di ambiguità gli scopi della stessa scienza fornendo un sistema valoriale e ideale solido e forte attraverso il quale l’uomo non rimanga prigioniero né della paura di ciò che non gli è noto, né di quella derivante dagli interessi amorali di una scienza senza confini. Insiste Manto:

Può sembrare strano, ma nel momento in cui si ha il coraggio di credere che non esiste solo quello che si vede, si tocca e che ci imprigiona nei confini della materia, ma che l’uomo e il suo cuore, i suoi sentimenti e la sua dignità sono qualcosa che va oltre, è possibile tirare fuori il meglio di sé stessi e dimostrare che la natura umana può riscrivere la realtà in maniera più ricca e più straordinaria di quanto le stesse conoscenze scientifiche lascerebbero pensare. 7)

Ovviamente, un indirizzo etico-religioso di questa natura, e di questa matrice, può a sua volta deragliare in una visione teosofica che finisce col dettare regole morali anche alla prassi scientifica ben al di là di quegli spazi che le competono in termini bioetici. Una delle conseguenze di una visione teosofica della medicina è quella che lega la guarigione da una malattia al superamento di uno squilibrio collegato a una situazione di “peccato”, attraverso un percorso (magari parallelo a quello scientifico naturalistico) legato a una richiesta salvifica di “grazia” da parte del malato.

Il corpo come tempio morale

Vi è poi l’esperienza di coloro che praticano medicine “non convenzionali”, spesso fortemente intrise di linguaggi e di modelli narrativi di tipo religioso: l’analisi delle storie di malattia e guarigione lo dimostra piuttosto bene. 8)

Anche la scoperta di particolari pratiche mediche come la pranoterapia o l’omeopatia sono spesso presentate come esperienze di “conversione”, purificazione e salvezza correlate al contrasto tra una condizione precedente di disordine e oscurità e una condizione attuale di illuminazione e regolatezza. 9)

Ma anche le pratiche new-age ormai da anni di moda in occidente tendono a considerare lo stato di salute come uno stare bene “in sé stessi”, in un equilibrio col mondo naturale e in armonia con gli altri. Curarsi in un contesto del genere, affidandosi per esempio alle pratiche yoga e alle discipline di meditazione orientali, vuol dire riguadagnare questa armonia se è stata perduta a causa di uno stile di vita “innaturale”. Si pensi, per esempio, alla ricerca ormai ossessiva per un’alimentazione naturale, per un regime di vita naturale, per ritmi naturali, per la salvaguardia dell’ambiente naturale, eccetera. Allora, come pensa Rosalind Coward, “lo star bene esprime un’attitudine, una moralità; laddove vi è un corpo malato o un corpo non in forma, un corpo trascurato, quello è segno di qualcosa di sbagliato dal punto di vista spirituale, etico”, 10) in quanto “contro-natura”.

Questa, peraltro, è una concezione che già Susan Sontag identificava – e contro cui si batteva – nel suo lavoro sulle connotazioni metaforiche della malattia: una concezione che implica l’idea di un premio in salute per virtù quali la forza di volontà, l’impegno in uno stile di vita giusto e armonico, nonché per i sacrifici e le rinunce volti alla cura della forma del corpo; laddove le attitudini sbagliate, come sregolatezza, negazione dei propri bisogni, cattivo rapporto con la natura, sono punite con la malattia. 11)

Come sottolinea ancora Fabio Dei, il corpo stesso diventa in tal modo “il segno di un’attitudine morale”: non una novità, dato che storia e antropologia ci mostrano come il corpo sia sempre stato caricato di significati, connesso ai sistemi cosmologici come a quelli morali e religiosi; ma qui il problema sta nel tentativo di ribaltamento tra scienza e morale, insomma un tentativo di desemantizzazione e allontanamento del corpo da quello che Foucault definiva, nell’àmbito della medicina e della salute, il “paradigma clinico”. 12)

Persino il quadro della sessualità è stato sconvolto dal moralismo negli ultimi decenni del ‘900 a causa delle conseguenze dell’aids, malattia che ha contribuito a riaccostare drammaticamente al sesso e ai rapporti promiscui tra i vari sessi l’idea del pericolo, dell’immoralità e del peccato se si valicavano i confini della virtù e della morale, con ovvie conseguenze sul piano della salute.

Lo stesso può dirsi di fenomeni collegati alla sessualità e alla materialità della vita umana, come quello della contraccezione e del controllo delle nascite, con le polemiche finanche sull’uso dei contraccettivi non solo nei casi di malattie sessualmente trasmissibili, ma anche nei casi di quella povertà assoluta che impedisce poi di fornire dignità umana al nascituro attraverso un’adeguata alimentazione. Per non parlare di alcuni movimenti pro-vita, testimoni a oltranza dell’assoluta illeceità morale di qualsiasi interruzione di gravidanza anche nei casi di stupro di una donna o di gravi malformazioni accertate del nascituro, già nei primi periodi di gravidanza, tali da impedirgli di raggiungere l’età adulta o comunque una vita normale dopo la nascita.

Veggenti e miracoli

Questo senso di insicurezza definisce angosce e paure che investono anche la nostra stessa società in modo assai simile (pur se fattivamente diverso) a quello di tante società ai margini di quella occidentale che si ritenevano e si definivano fino a poco tempo fa subalterne o, più banalmente, che venivano definite “inferiori”. Anche la rinascita di pratiche “popolari”, tipiche di un mondo folclorico che si tendeva a considerare ormai scomparso o del tutto marginale, con la persistenza di svariate figure di guaritori e majare, spesso legittimate dalla “autorità” di programmi televisivi, sono fenomeni atti a testimoniare il labile confine esistente ancora oggi tra scienza, fede e religione; come lo sono persino le visioni mistiche, fortemente connotate in senso miracolistico, della Vergine, da sempre esistite ma rinvigorite di recente dagli episodi legati alle apparizioni di Medjugorie o di tante altre località sparse sui vari continenti (Montichiari, Civitavecchia, Belpasso o Manduria in Italia, Anguera o Itapiranga in Brasile, eccetera), dove improbabili veggenti – non sacerdoti o elementi del clero – richiamano migliaia di persone in mistica adorazione, grazie anche allo sfruttamento di social media che ne hanno espanso a dismisura la fortuna.

Si tratta in tutti questi casi di “un ventre rimosso di credenze arcaiche, di implicazioni di simbolismi religiosi” 13) che riaffiora rinvigorito e incorporato nelle tecnologie della comunicazione di massa; un fenomeno accuratamente studiato da antropologi e psicologi, oltre alle autorità ecclesiastiche chiamate a dirimere la questione sulla loro “autenticità”. 14)

È interessante osservare come tali tendenze si manifestino anche al di fuori degli ambienti popolari e cattolici, per esempio all’interno del mondo protestante, in particolare negli Stati Uniti, dove le chiese nascono come funghi sull’onda di un emozionalismo dilagante e di un’attesa messianica che prova a fare della corporeità di nuovi “pastori” gli strumenti di innovative evangelizzazioni a sfondo visionario, moralistico e insieme secolaristico. Peraltro in un àmbito teologico che da sempre ha polemizzato contro le tendenze definite magiche e miracolistiche del cattolicesimo romano.

Si tratta in questi casi di fenomeni isolati, riguardanti specifiche comunità locali, quasi di fenomeni settari nell’àmbito dei quali appare spesso difficile distinguere i confini tra religione e morale, frutto di persone che si sentono improvvisamente investite di una vocazione che, se socialmente accettata, prova a diffondersi attraverso i rinnovati canali di comunicazione che la rete mette a disposizione e che la moda della cultura new-age contribuisce ad amplificare.

Ma anche senza scomodare new-age e sette o sopravvivenze di rituali magici popolari che provano a resistere alle concezioni scientifiche, che dire di fenomeni globali, proprio in termini di estensione mondiale, come quelli di Lourdes o di Fatima o di San Giovanni Rotondo? Che posto hanno nella concezione salvifica delle persone la Vergine o figure carismatiche come Padre Pio nella salvazione del corpo? Che cosa significano per i malati che quotidianamente si affollano nei santuari chiedendo il miracolo della salute, quando magari la scienza ne ha decretato l’impossibilità di conseguirla con le cure che essa stessa sarebbe (o avrebbe dovuto essere) in grado di offrire?

Forse, nonostante tutti i progressi scientifici anche in campo medico, il mondo ha ancora bisogno di aggrapparsi a una metafisica irrazionale, credere in un sovrannaturale migliore della realtà fattuale, in grado di fornire risposte a domande rimaste inevase sul piano personale e sociale. E in quest’ansia la fede gioca appassionatamente il suo ruolo di mediatrice tra mondo reale, con i suoi presupposti, e oltremondo spirituale con la stessa rilevanza della mitologia nell’antichità o della magia nelle culture subalterne.

Vi è stato anche chi, tra gli antropologi, ha provato a fare ulteriore chiarezza in questa “anomalia”. Per esempio Clara Gallini, la quale ha studiato a fondo il caso di Lourdes, 15) mostrando lucidamente il rapporto peculiare che l’apparato miracolistico di questo santuario ha stabilito con il positivismo della scienza medica fin dall’800, già a partire dai rituali di immersione dei malati nelle vasche d’acqua sacra. 16) Non vi si è in effetti contrapposto – nel senso della banale dicotomia scienza-fede o fatto reale-miracolo – ma ha tentato di inglobarlo al proprio interno, costruendo un sistema di “prova” scientifica del miracolo, garantita dalla presenza medica all’interno della stessa istituzione religiosa del “Bureau des constatations”.

Ma, come spiega lucidamente anche Fabio Dei – sicuramente uno degli antropologi italiani che ha dedicato molte delle sue energie a studiare il fenomeno della malattia, della cura e delle politiche del corpo negli ultimi anni – questa sorta di alleanza si basa su una rigida suddivisione delle competenze: “La medicina governa l’ordine dei corpi, la religione quello delle anime. Il miracolo, che opera un corto circuito tra i due ordini, è l’eccezione che conferma la regola: esso può esser provato soltanto dall’autorità medica, che ne risulta rafforzata nel momento in cui sembra abdicare a favore di un più alto ordine metafisico”. 17) La dimensione scientifica della medicina e il presupposto religioso del divino che esercita il miracolo sul corpo della persona, in tal modo non solo non si escludono ma addirittura si rafforzano a vicenda!

Va sottolineato che un’altra recente prospettiva di ricerca nel campo dell’antropologia ha interessato i “processi di incorporazione”, 18) cioè la condizione esistenziale in cui il corpo è la fonte soggettiva e il terreno intersoggettivo dell’esperienza, e in particolare il ruolo giocato dalle emozioni e dai sentimenti (tra i quali ovviamente quelli religiosi e fideistici) nel rapporto tra soggetto, corpo e mondo sociale. E se anche nel recente passato, come nota Giovanni Pizza, nelle scienze dell’uomo “le emozioni sono state considerate in termini di ‘istintualità’ o in riferimento alla sfera pulsionale” 19) – con la conseguenza che le forme di espressione corporea dei diversi stati emotivi sono state a lungo studiate in relazione a un’interiorità e a un’istintualità immaginate secondo i presupposti teorici fondati sul determinismo biologico e psicologico (a scapito delle variabili culturali delle emozioni e del loro significato sociopolitico) – negli ultimi vent’anni molte ricerche etnografiche hanno posto in primo piano l’aspetto comunicativo e strutturante delle emozioni nel gioco stesso dell’interazione sociale, con una rivalutazione delle stesse come forze capaci di agire nello spazio sociale, nella produzione della cultura e nei processi di trasformazione. 20)

Per rifarci ancora una volta alle parole di Fabio Dei, “forse salute e salvezza non sono mai state così separate come abbiamo voluto credere o come il sapere scientifico ci ha indotti a credere, compiacendoci della nostra modernità”. 21) D’altronde, ancora oggi, nonostante tutti i mutamenti ideologici, sociologici e culturali che la scienza ha causato nel vissuto quotidiano delle persone, al capezzale di un malato in fin di vita quali figure di guaritori e/o di novelli nocchieri verso l’ipotetico aldilà coesistono generalmente, se non il medico e il sacerdote?

Accennavamo già anche all’amplificazione offerta dai media contemporanei alle pratiche concrete di questa commistione scienza-fede: se ne parla in molte trasmissioni televisive, anche in talk-show, inchieste, documentari e news trasmessi sulle principali reti nazionali piuttosto che sulle emittenti locali; se ne parla sui quotidiani e su internet, sui social e su ogni altro strumento che consenta il diffondersi e il proliferare veloce di vicende, discorsi o suggestioni magico-religiosi, miracolistici e visionari; anzi, siamo d’accordo con Fabio Dei quando afferma che la realtà di questo discorso si costruisce e addirittura si regge oggi principalmente sulle strategie e sulla presunta “autorità” della comunicazione mass-mediale. 22)

Il tema delle guarigioni miracolose, dei fenomeni di preveggenza o di apparizioni sacre finisce col costituire “fatti” in un orizzonte di “ovvietà” che aiuta a costruire fenomenologicamente la verità, come avviene con ogni altra verità rivelata dalle scoperte scientifiche e tecnologiche piuttosto che da ogni notizia pilotata sui social, indipendentemente dal fatto che sia vera o no, reale o creata dal nulla o semplicemente amplificata ad arte. E l’efficacia di tali narrazioni ha valore nella misura in cui riesce a costruire una rete simbolica che rende pensabile una situazione che all’inizio si presentava intollerabile, come è appunto quella del dolore e della sofferenza, della malattia, dell’angoscia, della morte.

Qualunque esperienza diversa dal dolore riesce a rendere accettabile alla mente lo stesso dolore come sintomo della sofferenza e della malattia. Che poi, proprio come in una società che basa la sua cultura della salute sull’esperienza magica e rituale di uno sciamano, si creda anche da noi e ancora ai nostri giorni al miracolo o alla presenza del trascendente nel corso di una malattia, è un fatto del tutto secondario: se la persona malata lo accetta o non lo rifiuta, non ha importanza. Se sono elementi che possono alleviare le sue sofferenze e le afflizioni di chi gli sta accanto, diventano una “medicina ulteriore”, un analgesico ulteriore, una speranza di positività ulteriore. Anche se le forme assunte sono aleatorie, discutibili, confutabili o addirittura errate o basate su falsi presupposti.

N O T E

1) Nascita della clinica, Torino 1969.

2) Salute e salvezza: spunti per una discussione, “Religioni e Società” n. 48, 2004.

3) Solamente in Italia esistono circa trecento strutture medico-ospedaliere (ospedali, cliniche, case di cura, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche psichiatriche, eccetera), che sono diretta emanazione di ordini e congregazioni religiose cattoliche, che mettono a disposizione del servizio pubblico sanitario oltre quarantamila posti letto e sono gestite da circa cinquantamila operatori sanitari a vario titolo (medici, infermieri, operatori, impiegati amministrativi), a loro volta sia laici sia religiosi. A queste si aggiungono altre strutture sorte in “zone extraterritoriali” del nostro Paese, cioè sotto la bandiera diretta della Santa Sede o, per esempio, del Sovrano Militare Ordine di Malta.

4) Questa è la mission dichiarata dall’Ospedale San Giovanni Battista di Roma, alla Magliana, gestito dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

5) Cfr. tra l’altro dell’autore: Il primato dello spirituale, Roma 1980; e Umanesimo integrale, Milano 1970-2002.

6) Scienza, fede religiosa e credenze popolari. Una prospettiva educativa per la salute della persona, Atti del seminario “Scienza senza frontiere”, Roma, giugno 2018.

7) Ibidem.

8) Fabio Dei, Salute e salvezza: spunti per una discussione, “Religioni e Società” n. 48, 2004.

9) Sull’argomento: Pina Lalli, L’altra medicina e i suoi malati, Bologna 1988; e Ursula Sharma, Complementary medicine today. Pratictioners and patients, Londra 1992.

10) The whole truth. The myth of alternative, Londra 1989.

11) Malattia come metafora, Torino 1979.

12) Op. cit.

13) Paolo Apolito, Internet e la Madonna – Il visionarismo religioso in rete, Milano 2002.

14) Perfino un uomo di scienza come il professor Antonio Cantelmi, che è comunque presidente dell’Associazione italiana degli psichiatri e psicologi cattolici, parlando “non da credente ma da uomo di scienza”, come ha sottolineato, ha recentemente affermato: “Oggi gli studi con la pet hanno consentito di provare che, quando alcune persone sostengono di avere un contatto intenso con Dio, si attivano nel loro cervello aree molto specifiche e non quelle che entrano in gioco in condizioni patologiche, come l’insorgere di fenomeni allucinatori; di conseguenza, entrare in contatto con la dimensione che trascende la realtà visibile potrebbe appartenere non alla patologia ma a una dimensione diversa dell’uomo” (citato da Vittorio Messori in Bernadette non ci ha ingannati, Milano 2012). Si precisa comunque che sulle apparizioni mariane nel 1978 la Congregazione per la Dottrina della Fede della Chiesa Cattolica ha pubblicato delle precise norme per procedere “nel giudizio delle apparizioni e rivelazioni presunte” con regole stringenti in base alle quali il vescovo diocesano competente territorialmente è chiamato a indagare sui fatti raccontati o evidenziati da prove documentali, esponendo alla Conferenza Episcopale Nazionale le sue considerazioni in merito alla certezza “morale” o almeno alla grande probabilità riguardo all’esistenza della rivelazione stessa, facendo una valutazione delle qualità personali della persona che si fa portavoce della veggenza (equilibrio mentale, onestà, vita morale, sincerità, obbedienza all’autorità della Chiesa). Deve poi valutare il contenuto delle presunte rivelazioni, cioè che non siano in disaccordo con la fede e la morale della Chiesa e quindi libere da errori teologici; e che la rivelazione comporti una sana devozione e frutti spirituali nella vita delle persone coinvolte (preghiere, conversioni, opere di carità); ma anche che non risultino tentativi di guadagno finanziario in relazione all’evento da parte di chicchessia, né azioni gravemente immorali commesse dal veggente o dalle persone che si trovavano insieme a lui/lei al momento dell’evento; infine che il veggente non abbia avuti diagnosticati “disordini psicologici” o “inclinazioni a essi”.

15) Il miracolo e la sua prova. Un etnologo a Lourdes, Napoli 1998.

16) La pratica rituale di immergere il malato nell’acqua di una fonte sacra per la sua salvazione o la guarigione del suo corpo, com’è noto, è comune un po’ a tutte le culture del mondo fin dall’antichità. La sacralità del fiume Gange per gli indiani è un fatto risaputo; ma anche le fonti sacre dell’Etiopia sono un altro esempio di queste pratiche: qui, in particolare, queste fonti sacre (dette “mai chellot”) sono usate per la guarigione anche di malattie gravi come l’aids o la tubercolosi da tutta la popolazione, sia essa di fede cristiana, sia essa islamica o anche animista. Come sottolinea Pino Schirripa, “nelle mai chellot la gente si reca per bagnarsi, per cospargere il corpo con il fango, comunemente detto tsebel, e infine per bere l’acqua santa per curare ogni genere di malanno o di sfortuna” (Grossisti, farmacie, ong e medicina tradizionale. Il mercato dei farmaci tra pubblico e privato in Tigray – Etiopia, “Archivio Antropologico Mediterraneo” n. 14. 2012). Non deve quindi meravigliare se anche il cristianesimo e il culto mariano abbiano accettato e, di fatto, incoraggiato tali pratiche.

17) Salute e salvezza: spunti per una discussione, op. cit.

18) Cfr. in particolare di Thomas J. Csordas, Body, Meaning, Healing, New York 2002.

19) Antropologia medica, Roma 2005.

20) Richard Shweder – Robert Levine, Mente, sé, emozioni. Per una teoria della cultura, Lecce 1997.

21) Salute e salvezza: spunti per una discussione, op. cit.

22) Vedi sull’argomento anche Nino Salomone, La rappresentazione televisiva della religione, “Religioni e società” n.18, 2003.

L’articolo è tratto dal volume di Karra Antropologia del sacro e delle religioni.