Agli inizi del 1900 Salonicco, e l’intera regione della Macedonia centrale, si trovava sotto il dominio turco,1 espresso nell’autorità di un governatorato e in tutta la rete dei servizi amministrativi, sociali, culturali, di sicurezza e dell’apparato militare.

D’altra parte, demograficamente, la popolazione di origine turca e di religione musulmana costituiva una considerevole percentuale, più o meno equivalente a quella di origine greca, mentre l’elemento ebraico, di provenienza sefardita,2 era ampiamente rappresentato da una fiorente comunità che, oltre a essere la più popolosa fra tutte, in pratica controllava la maggioranza delle attività commerciali ed economiche della città.

Nell’impero ottomano dell’epoca, Salonicco era la terza città più importante dopo Costantinopoli (Istanbul in turco),3 e Smirne (Izmir). Precipua caratteristica di Salonicco era poi la sua multinazionalità, alla stessa stregua delle altre due città maggiori, dove fino al 1919 era possibile, e veniva in effetti realizzata, una operosa e pacifica, in linea generale, convivenza fra le più diverse nazionalità e religioni, culture e tradizioni, che s’integravano a vicenda in modo prevalentemente armonioso, pur non mancando, come è naturale trattandosi di società umane, comunque circoscritti casi di intolleranza facilmente placati e posti sotto controllo.

Da un punto di vista urbanistico, la complessiva struttura architettonica dei quartieri ripeteva, in prevalenza, il modello turco sia nella forma e nelle linee degli edifici che nei materiali ivi utilizzati, tra i quali il legno in elevata percentuale e preferenza.4

In una città come questa quindi non fa meraviglia che sin dai primi anni del 1900 agissero succursali di almeno quattro grandi società fonografiche,5 producendo notevole opera di registrazioni in alberghi, teatri e all’aperto, i cui cilindri sonori venivano poi inviati alle case-madri in Germania e Inghilterra per la successiva riproduzione in dischi a 78 giri e immissione nel mercato.

La produzione discografica a Salonicco, città turca ancora nel periodo 1903-1912, pur essendo stata precoce nel tempo, ha nondimeno lasciato tracce molto scarse, non più di sette dischi che evidentemente in modo molto parziale testimoniano l’ampiezza dell’attività realmente svolta nello specifico àmbito. È noto anche qualche nome di cantante interprete di canzoni smirniote e demotiche, nomi senza precisazioni anagrafiche e senza seguito artistico, certamente dilettanti, poco più che anonimi: un certo signor Christos, una signora Camelia e un altro signor Nakis, tutti con l’immancabile distintivo di dignità, signor. epperò chiaramente troppo indefinito per illuminarci sul quid del personaggio.6

Musicisti e cantanti a Salonicco

Tracciato così, per brevi, indispensabili tratti, il profilo urbano e culturale di Salonicco nel decennio che precede l’annessione della città alla Grecia nel 1912 e delineata per sommi capi la cornice dell’entità cittadina di Salonicco come territorialmente entrava in via definitiva a far parte della realtà geografica e nazionale greca (alla quale peraltro aveva già dall’antichità appartenuto fino al XV secolo), se ne deduce che, in rapporto all’oggetto della presente trattazione, la presenza del mondo rebetiko in questa città non dovrebbe troppo differire da quella analoga sopra tutto al Pireo e ad Atene, con più spiccata approssimazione al Pireo, porto come Salonicco.

Com’è noto, i primi moduli di canzone che tematicamente si avvicinano a quella che sarà la tipica formulazione rebetika sono indubbiamente i versetti che, con accompagnamento di baglamàs,7 venivano cantati nei tanti quartieri sottosviluppati delle città e, quasi sottovoce, dai detenuti nelle carceri per esprimere la tristezza e il dolore del “povero diavolo” tutta una vita estromesso da ogni “ambiente civile” e spessissimo finito nelle grinfie di una polizia e di una giustizia spietate e inique (una giustizia, comunque, tra virgolette). E queste minime canzoncine, in genere composte semplicemente di un distico, fanno le loro prime apparizioni negli ultimi due lustri del XIX secolo, sopra tutto nelle due prigioni più tristemente famose in quei tempi per la loro durezza: quella sulla rocca di Palamidi, nei pressi di Nàfplio, prima capitale dello Stato greco, e quella sull’acropoli di Salonicco chiamata, in turco, Jedì Kulè, ovvero Settetorri.

Sono testi poetici e musicali quindi di brevissimo respiro, strettamente anonimi, la maggior parte dei quali giunti sino a noi in modo poco unitario, se non minati da devianti incertezze di lessico e inverificabili varianti testuali.

Ciò non ha impedito, nondimeno, che alcune di queste composizioni siano rimaste celebri e sempre vive nel tempo.

In ogni modo sarà solo verso la fine della guerra ’14-18 che le prime vere e proprie canzoni popolari, precorritrici delle canzoni rebetike,8 verranno cantate a Salonicco da artisti professionisti: sono le canzoni popolari smirniote, nate in Asia minore e “trapiantate” in Grecia a opera di compositori e cantanti originari di Costantinopoli e appunto di Smirne in tournées nella madrepatria.

A quanto risulta da notizie di problematica verificabilità, sembrerebbe che l’ebreo-tedesca Rosa Eskenazy – la futura regina della canzone smirniota e rebetika dal 1929 in poi – abbia ancora giovanissima, proveniente da Costantinopoli con i suoi genitori, soggiornato a Salonicco e qui esordito nella carriera artistica, subito con enorme successo, negli anni 1912-1913.

Poco dopo, attorno al 1920, si stabilì a Salonicco Dimitris Semsis, violinista di straordinarie qualità tecniche ed espressive, greco originario di Stromnìtsa, nei pressi di Monastir, che nel 1918 viene assegnata alla Serbia. Lo stesso Semsis tanto si distinse nell’ambiente musicale di Salonicco da essere addirittura soprannominato Salonikiòs, cioè Salonicense! Originale compositore, oltre che virtuoso nel suo strumento, Semsis proseguì dal 1927 in poi ad Atene una proficua carriera dirigenziale nella produttrice fonografica Columbia e in seguito nella His Master’s Voice andando famoso sia per le sue produzioni discografiche di larga popolarità che per i suoi principi etici e qualità umane a sostegno di numerosi autori rebetes in difficoltà economiche e lavorative.

Tra i maggiori interpreti delle sue canzoni vanno annoverati la citata Rosa Eskenazy, Andonis Dalgàs (il cui vero nome era Diamandidis), Stratos Pajumtzìs, Rita Abatzì, Jorgos Vidalis, Stellakis Perpiniadis.

I tragici avveninenti micrasiatici del 1922 e la gigantesca ondata di profughi dall’Asia Minore, e sopra tutto da Smirne, che si riversò in Grecia, portò con sé un considerevole numero di musicisti e cantanti greci, anch’essi scampati alle stragi dell’esercito e in particolare degli irregolari turchi, i cosiddetti tsetes, assetati di rivalsa verso la dominante, fino allora, popolazione greca.

Tra questi da notare Rita Abatzì, che a Salonicco si rese celebre prima di stabilirsi definitivamente ad Atene e costituire la più “pericolosa” rivale di Rosa Eskenazy.

Più tardi, negli anni ’30 e ’40 Salonicco divenne punto centrale di attività per Vassilis Tsitsanis, compositore dapprima di canzoni rebetike e poi di canzoni variamente popolari o popolar-leggere, secondo l’espressione più in voga consolidàtasi nel tempo, comunque autore musicale tra i più ispirati, originali e innovatori, che negli anni della sua permanenza a Salonicco (1938-1940 e 1941-1946), dove prestò il suo servizio militare, compone le sue canzoni di maggior successo e formalmente più perfette.

Insieme a Tsitsanis altri musicisti e cantanti iniziano a Salonicco il loro itinerario professionale oppure in questa città compiono lunghi e operosi soggiorni. Tra gli altri da ricordare Pròdromos Tsaussàkis (1919-1979), Apòstolos Kaldàras (1922-1990), Takis Binis (1923-2005), Jorgos Tsanakas, Babis Bakàlis (1920-2007), Jorgos Mitsàkis (1921-1993), Manolis Chiotis (1921-1970), Dimitris Gogos detto Bajaderas (1903-1985)..

Nello stesso periodo ancora una cantante dalle singolari doti canore illustra il panorama musicale di Salonicco in un’esperienza culturale che lascia indelebile memoria: Stella Haskil (1918-1954), di origine ebraica, dà nuove sonorità alla canzone rebetika e alle sue prime trasformazioni (ma forse sarebbe meglio dire: degenerazioni) in canzone leggera popolare, di ampia però diffusione commerciale.

Capitale della canzone rebetika

Nel 1936 Ioannis Metaxàs, generale dell’esercito, instaura con un colpo di mano la dittatura in Grecia ispirandosi in parte al precedente nazista in Germania, ma sopra tutto alle forme e alle pratiche del regime fascista mussoliniano.

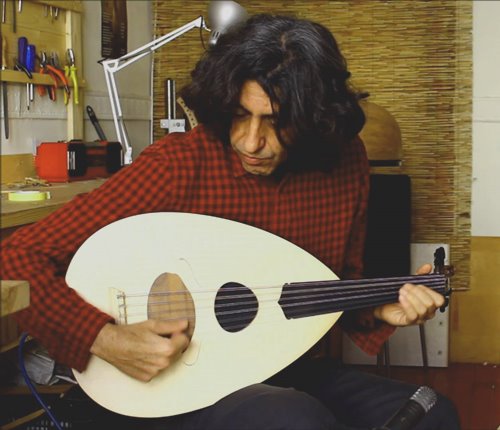

Già da due anni il “Famoso quartetto del Pireo”, composto da Markos Vamvakàris (1905-1972), Stratos Pajumtzìs (1904-1971), Jorgos Batis (1885-1967) e Anestos Deliàs (1912-1944) aveva rivoluzionato in maniera assolutamente radicale la scena e il suono di evoluzione della canzone popolare-rebetika, da una parte marginalizzando la composizione dell’organico smirniota (uti, kanonàki, chitarra, violino, sandùri, tamburello) sostituito con un complesso formato da busùki, baglamàs e chitarra e dall’altra uscendo in maniera definitiva dall’ambiente del tekès e della droga per esibirsi, da ora in poi a pagamento, sopra piccoli palchi eretti in locali pubblici come taverne, osterie e ristoranti.

Peraltro, le tematiche utilizzate dai predetti (e altri) autori di musica rebetika, quella degli stupefacenti, specialmente l’hascisc,9 attirava quasi morbosamente l’attenzione degli ascoltatori, per la maggior parte appartenenti ai ceti più poveri, e comunque, a dire il vero, assuefatti all’uso, ufficialmente vietato sin dal 1924, ma tacitamente addirittura favorito dalle autorità governative, di questa materia eccitante.10

Le “canzoni hascìsciche”, pur non essendo che una modesta minoranza, nondimeno impressionavano più di ogni altra l’immaginazione della gente stimolandone i più fantastici fantasmi di trasgressione, in ciò “persuasa” da una oltremodo convincente trama musicale ed espressione letterale.

Nel 1937 Metaxàs impone una severissima censura preventiva sugli elaborati di carattere rebetiko e specificatamente hascìscico, decretando una acritica identificazione tra rebetiko e hasciscico all’unico scopo di eliminare in modo drastico la voce del popolo diseredato e derelitto per facilitare l’introduzione delle tendenze musicali di moda nel mondo occidentale europeo, specie italiano e tedesco.

Ad Atene la situazione artistica dei compositori rebetes diventa insostenibile. Per molti, che non intendono sottostare ai soprusi e all’arroganza degli organi censori, ma prima di questi alla prevaricazione poliziesca, non esiste altra scelta se non quella di lasciare la capitale e stabilirsi a Salonicco, dove la tolleranza di Nikos Muschundìs, comandante della Pubblica Sicurezza11 e grande “tifoso”, a quanto sembra, della canzone rebetika, permetteva ai rebetes una più tranquilla esplicazione delle loro attività musicali.

I più noti (ma anche i meno noti) autori di canzoni rebetike conducono così Salonicco a una effervescenza musicale senza precedenti, almeno per nove anni, dal 1937 al 1946: Papaioànnu (1913-1972), Vamvakàris, Batis, Tsitsànis (1915-1984), Deliàs, Perpiniàdis (1899-1977), Pajumtzìs, Bajaderas, Kiromìtis (1908-1979), Kostas Rùkunas (1903-1984), Mingos e altri minori creano nella capitale macedone un nuovo universo rebetiko12 che produce canzoni divenute quasi mitiche, in un repertorio che in nessuna maniera avrebbe potuto svilupparsi ad Atene sotto il controllo del “Commissario” Bairaktàris, truce e inflessibile capo della Sicurezza, fanatico fautore della europeizzazione culturale in Grecia e implacabile persecutore della “mentalità rebetika” e del susseguente, secondo il medesimo, tralignamento delle canzoni hascisciche, in realtà frutto di condizioni di vita esasperatamente misere e deludenti, in buona parte, peraltro, da addebitarsi all’indifferenza governativa, così da costituire soluzione di ripiego e disperato rifugio consolatorio.13

Nel medesimo periodo spuntano a Salonicco come funghi, ma nel contempo funzionano altresì con buon successo, i locali dove i musicisti e i cantanti di stile rebetiko possono esibirsi e produrre canzoni che ad Atene sarebbe stato impossibile rendere pubbliche.

È proprio in questo euforico ambiente, “paternamente” protetto e perfino incoraggiato da Muschundìs, che trova adatto nutrimento e si sviluppa la musica rebetika, in un primo momento, e la vena più genuinamente popolare di Vassilis Tsitsanis, poi, tant’è che, in sostanza, è precisamente negli anni 1938-1946 che questi produrrà il meglio della sua ispirazione, che successivamente registrerà in disco ad Atene quando potranno riprendere l’attività le società fonografiche (appunto nel 1946, dopo la fine della guerra e l’allontanamento definiivo di Bairaktaris).

In prosieguo di tempo la canzone rebetika esauriti i tempi e le motivazioni che ne avevano giustificato la nascita e sostanziato lo svolgimento, cesserà di esistere in fatto di creazione praticamente verso il 1955 in tutta la Grecia. Una coltre di oblio la coprirà fin quasi alla metà degli anni ’70 (eccetto un brevissimo “risveglio” nel 1960-64), quando insieme al primo fiorire di serie e specifiche ricerche “rebetologiche” e, preso l’avvio dal disco di Jorgos Dalàras 50 anni di Rebetiko (1975), una nuova vita sembra attraversare il suo corpo inerte: musicisti giovani e meno giovani, chi ai fini professionali e chi per pura attrazione sentimentale, creano complessi strumentali e si esibiscono nei luoghi più disparati: osterie, taverne, locali alla moda, addirittura stadi ospitano il ripristino del “modo rebetiko”, che durerà sino al 1985.

Presenza determinante e incisiva in questa reviviscenza è il “Complesso Rebetiko di Salonicco”, animato e diretto da Agàthonas Jakovìdis (1955-2020), attento esecutore e diligente difensore dell’originalità della canzone rebetika, ma anche, con eguale passione, della canzone smirniota, sua progenitrice, nella perseverante intenzione di garantire la salvezza di rare composizioni attraverso una precisa discografia.

Tra gli altri cantanti e strumentisti di quest’epoca a Salonicco, importante è la partecipazione di Stefanos Kiuprùlis detto Chondronakos (1926-1998, il grosso Nakos, per la sua stazza corporea davvero imponente), ugualmente compositore di genuino spirito rebetiko, Maria Konstandinìdu detta Mariò (1945), Làsaros Charitidis detto Laris, virtuoso del busuki, Nikos Plastaràs (1933-2015) e Takis Ghennitsariòtis, entrambi notevoli cantautori.

Ma Salonicco è sempre stata una città “rebètissa”, più di qualsiasi altra in Grecia. E non è un caso il fatto che solo per Salonicco sono state scritte più canzoni di quante siano state scritte per tutte le altre città greche messe insieme, compresa Atene!

“Ancor oggi, se qualcuno sale tra le mura della città alta un’umida notte invernale, anche senza volerlo sente il clima rebetiko, la malinconia che questa canzone esprime”,14 è la poetica, forse, constatazione di un amante di Salonicco, che corrisponde nondimeno alla reale sensazione che si prova.

È così che una “terza primavera” rebetika fiorisce circa dieci anni più tardi, verso il 1993 a Salonicco, una rinascita che coinvolge anche la preistoria della canzone rebetika, le musiche del caffé-aman e poi le straordinarie melodie della perduta patria micrasiatica, Smirne; rinascita che trenta anni più tardi, negli anni 2020, si autorinnova con nuove iniziative e un pubblico sempre ricettivo nel quale i giovani rappresentano la parte più entusiasta e promettente.

Canzoni sefardite rebetike a Salonicco

La città di Salonicco è particolarmente legata da secolari vincoli (v. nota 2) con la sua comunità ebraica di origine sefardita, una comunità linguisticamente ispanoebraica. La presenza di ebrei a Salonicco, peraltro, risale ben prima dei Sefarditi, ai primi anni del I sec. d.C., come ne testimoniano le prediche dell’Apostolo Paolo nella locale Sinagoga.

Dagli ultimi anni del XV secolo, per la precisione dal 1492 (è singolare la coincidenza con la data della scoperta dell’America da Cristoforo Colombo!) e 1493 la popolazione di Salonicco, ma anche quella di altre grandi città greche, anche se in minor misura, sperimentò un consistente contatto con gli ebrei rifugiati (espulsi dalla Spagna di Ferdinando e Isabella)15 che raramente ebbe a incrinarsi nel tempo, anzi si rivelò, nella multinazionale e cosmopolita società thessalonicense, generatore di fecondi fermenti a tutti i livelli, compreso evidentemente anche quello culturale. E sin dal loro primo arrivo a Salonicco l’accoglienza loro riservata dalle autorità ottomane non fu men che favorevole nella prospettiva di trarre guadagno sia da tutto quel nuovo patrimonio di conoscenze che quelli portavano con sé, sia dal punto di vista demografico in una città numericamente insufficiente per popolazione. Una terza ragione potrebbe fors’anche trovarsi nell’intenzione, mai comunque confessata, di porre un equilibrio, facilitando la vita agli ebrei rispetto all’attività dei greci, rompendo in modo, bisogna dire, molto efficace il loro monopolio nei commerci e negli affari.

Peraltro, l’afflusso di popolazioni ebree al di fuori dei Sefarditi continuò fino alla fine del 1600: sono i cosiddetti Marranos, ebrei della Spagna e del Portogallo i quali, per interesse o per costrizione, si erano convertiti al cristianesimo

L’origine della denominazione “sefarditi” degli ebrei della diaspora provenienti dalla Spagna si trova nel breve racconto profetico di Abdia o Obadia, quarto dei dodici profeti minori giudei: “e gli esiliati di Gerusalemme che stanno a Sĕfārad – s’impadroniranno delle città del Negeb”.16 Ciò significherebbe che appunto gli ebrei di Spagna discenderebbero dai giudei che il profeta afferma essere abitanti della regione chiamata Sĕfārad. Così, più che una semplice identificazione del termine “Sĕfārad” col termine “Spagna” nella coscienza (e nel subcosciente) del popolo ebraico esiliato,17 nella secolare conservazione del nome sefardita si ritiene si debba piuttosto e altresì vedersi la necessità dell’eredità di un ceppo etnico attestato dalla nobile parola profetica di derivazione divina, e quindi una storica successione genealogica che nessuna soluzione di continuità ha mai menomato o travisato.

Arrivando in Grecia, e in specie a Salonicco, i Sefarditi portarono con sé giustamente anche le musiche e le canzoni popolari della loro patria e della loro stirpe che, fors’anche, contenevano ancora reminiscenze ancestrali di biblico linguaggio. Ed erano le medievali melodie romances della tradizione popolare iberica, che in terra ellenica proseguono una nuova vita sia pure con quelle varianti e modificazioni dovute al contatto con la cultura del luogo di accoglienza.

Non vi fu, ovviamente, secondo le storiche usanze ebraiche dovunque nel mondo, e in linea generale, nessuna apprezzabile commistione razziale, religiosa o sociale con l’elemento locale greco. Ciò tuttavia non impedì minimamente una eccezionale assimilazione di molti modi letterari e musicali (quindi culturali) appartenenti ai costumi popolari (e non solo) trovati in loco.

D’altra parte estremamente significativa è l’azione politico-sociale di questa comunità che, composta bensì di ricchi commercianti, ma anche di una grossa classe operaia e piccolo-borghese, si distinse per aver strutturato già nel 1908 la Federazione Operaia Socialista di Salonicco, la “Fédération”, ispirata e diretta da Avr’m Benaroja, prima organizzazione a carattere socialista, e si direbbe anche sindacale, nell’Impero Ottomano.

Ma già prima del 1874 la comunità ebraica aveva istituito e posto in funzione le scuole della Alliance Israélite Universelle, programmate sulla falsariga del modello d’istruzione francese, con corrispondente abbandono, quindi, del carattere prettamente confessionale sino allora vigente nell’ordinamento scolastico ebraico.

Quando nel primo decennio del 1900, e più ancora dopo la liberazione di Salonicco dai turchi (1912) e dopo la fine della prima guerra mondiale (1918) l’inserimento degli ispanoebrei nel generale contesto sociale greco attraverso l’attività commerciale si estrinseca nella più stretta e interdipendente rapportualità – e ormai questi ebrei sono diventati cittadini dello stato greco e greci a tutti gli effetti, mantenendo una differenziazione solo per fede religiosa – l’àmbito delle canzoni sefardite si dischiude ormai apertamente alle influenze e interferenze della canzone greca, leggera, popolare, demòtica e rebètika. Senza dimenticare, però, ben più antiche connessioni osmotiche tra produzione sefardita e analoga ellenica a Salonicco da più o meno la metà del XIX secolo, quando si ritiene abbiano iniziato in Grecia le prime manifestazioni pre-rebetike di ispirazione micrasiatica.

D’altro canto, la partecipazione dell’elemento ebraico agli eventi musicali non solo a Salonicco e la Macedonia, ma anche nella più ampia area balcanica vede il diffuso contributo di musicisti ebrei in complessi composti da strumentisti e cantanti armeni e greci che svolgevano tournées nei Balcani ospiti di caffé-aman e teatri vari, con un repertorio a dir poco eminentemente multietnico.

Tale contatto trova ancora nuovo risalto nella seconda metà degli anni ’30 con l’arrivo a Salonicco dei più noti autori rebetes fuggiti da Atene, come s’è visto poc’anzi. In tal modo le musiche sefardite e le musiche rebetike s’incontrano e si comprendono. Purtroppo sarà un incontro di breve durata, inizialmente attenuato dall’invasione tedesca (1941) e in seguito definitivamente troncato con la deportazione e sparizione degli ebrei nei campi di sterminio (1943-1944).

Ne deriva che la produzione sefardita (versi e musica) in questi più o meno sei anni di prossimità, e anche delle volte promiscuità, con la canzone rebetika (1937-1943) non ha certamente potuto offrire una larga messe di opere, ma solo un limitato numero di composizioni, che tuttavia costituiscono un più che interessante esperimento culturale nella prima metà del novecento greco, un esperimento invero raro e originale, unico nel suo genere, nato, nutrito e cresciuto, a quanto risulta, esclusivamente nella cordialità di un’atmosfera di grande tolleranza e disponibilità spirituale che Salonicco e i suoi abitanti proponevano e offrivano in abbondanza, di certo memori di un’ampiezza multietnica retaggio di secolare esperienza.

Lo studioso della storia della comunità ebraica di Salonicco Albertos Nar19 distingue tre tipi di contatto fra la canzone rebetika e la formazione poetico-musicale sefardito-ebraica:

- Testi poetici sefarditi adattati alla musica di preesistenti canzoni rebetike

- Canzoni sefardite che tematicamente e musicalmente si avvicinano alle canzoni rebetike

- Canzoni rebetike che hanno per oggetto tematiche ebraiche

L’indagine di Nar è davvero circostanziata e si direbbe anche completa, giacché passa in una rassegna comparativa la totalità delle più significative connessioni sefarditico-rebetike.

Non è qui possibile nè tecnicamente giova confrontare le versioni delle canzoni appartenenti alle prime due fattispecie, essendo un paragone che si esaurisce nel semplice raffronto fra traduzione greca dei versi ebraico-spagnoli e testo delle corrispondenti canzoni greche prese a modello.

Torna invece utile, crediamo, e appare molto più importante soffermarsi ad alcuni esempi della terza fattispecie, laddove non è più, o non è solo, un argomento di riscontro tematico tra due ispirazioni poetiche in funzione di un medesimo tessuto musicale, ma l’acquisizione vera e propria nel mondo rebetiko di specifici elementi o qualificazioni ebraiche (v. la canzone O Bochoris, dall’ebraico bohor, primogenito, e poi inteso nel senso di “sciocco”, “ingenuo”, in memoria del racconto biblico in cui Giacobbe carpì per un piatto di lenticchie il diritto della primogenitura al fratello maggiore Esaù dimostratosi “bohor”, “sciocco”; o la canzone Piccola ebrea bionda, per le grazie di una giovane ebrea) oppure quando il testo rebetiko funge da modulo ispiratore per una similare suggestione sefardita-ispanoebrea (v. la canzone Dudù,20 di autori greci anonimi probabilmente di fine ottocento-primi novecento e intorno al 1928 cantata da Andonis Dalgàs,21 che la canzone sefardita ampiamente e liberamente parafrasa, o la canzone rebetika Missirlù22 che, registrata verso la fine degli anni ’20 negli Stati Uniti,23 viene successivamente, quasi vent’anni dopo, riproposta nel repertorio sefardita.

Ma tornando all’esemplare “Bochoris”, dice il rebetis greco:

Orsù il poveraccio Bochoris

orsù l’han fregato sulla nave

gli han preso cinquecento

tutte lire e tutte piastre

e ripete il sefardita ebreo:

Al povero Bochoris

han fatto fuori il portafoglio

ed è rimasto povero, senza soldi.

Neanche per un’anice ce la fa.

E ancora il greco rebetis:

Orsù, ecco la mela e l’altra melograna,

orsù, l’han fregato come uno sciocco

e gli han preso i soldarelli

orsù e l’han spedito al lavoro

mentre il cantante ebreo dice:

Bochoris l’hanno acchiappato

e mandato via come soldato,

e gli han tagliato i capelli

e a una scimmia somiglia spiaccicato

così com’è seduto in un vicolo.

E poi la rebètissa Dudù, non si sa se di origine greca o turca, che incendia la mente dell’uomo e gli procura mille ambasce, diventa una Dudù sefardita piene di promesse inattuate, “non parla e non risponde” a un uomo che immagina tutte le possibili concessioni e contraccambi da parte della donna.

Non si può, infine, passare sotto silenzio una vera e propria canzone sefardita rebetika, originale composizione, non riferita esplicitamente/letteralmente a nessuna canzone rebetika greca. S’intitola Jedì Kulé, in turco “Settetorri”, e si richiama a una famigerata prigione sita entro le mura della città vecchia di Salonicco, forse la più “cantata” nella letteratura rebetika per il suo ambiente oltremodo disumano e funesto:

Yedi kule veras empasando

de altas murallas saradeado.

En la prison esto por ti atado

en el budrum lloro desmasalado.

Me quitaron la luz, esto sufriendo

y la muerte venir, nina, sto viendo.

Yo sto en la prison, tu en los flores.

Sufro de corazon, quiero que llores.

Por el Yedi Kule ven paseando,

mira en que hali yo sto pasado.

Camminando vedrai Jedì Kulé

circondato da alte muraglie.

Nel carcere per te sto incatenato

nel sotterraneo piango disperato.

M’han preso la luce e sto soffrendo

e la morte vedo arrivare, ragazza mia.

Io sto in prigione, tu stai tra i fiori.

Mi duole il cuore, voglio che tu pianga.

Vieni a passeggio a Jedì Kulé,

guarda che guaio sto passando.

È un testo sefardita, ma se “pensato” e inquadrato in ambiente greco, con la massima facilità e persuasione potrebbe a pieno titolo far parte dell’originale patrimonio rebetiko. D’altronde canzoni del genere (sefardite, ma di pretto “colore greco” e thessalonicense in particolare) risultano essere state composte in notevole quantità e qualità, tanto da autorizzare per molti versi una ben ragionevole comparazione tra canzoni sefardite/romances (di origine ebreo-spagnola) e canzoni demòtiche/paraloghès della popolare letteratura greca. In tal modo, comuni elementi costitutivi caratterizzano non poche canzoni sefardite e canzoni demotiche/rebetike, come ha avuto modo di evidenziare M. Bonatsu (v. nota 18).

Non si può, infine, non accennare ai cantanti che vengono menzionati come interpreti delle canzoni rebetiko-sefardite appartenenti alle sopra citate tre categorie.

Appare subito evidente che non si tratta davvero di artisti professionisti, con pubblica attività, ma piuttosto di cantanti, si direbbe, a “conduzione familiare”, le cui prestazioni avevano luogo in occasione di festività o ricorrenze varie, personali o nazionali, ma sempre in ristretto ambiente in prevalenza ebraico.

È così che sono noti semplicemente come Signor David Saltiel, Signora Bienvenida Mano, Signora Luna (Natan), Signor Jakov Halegua, Signora Liliana Treves Alcalai e perfino un complesso vocale-strumentale chiamato Los pasharos sephardis (Gli uccelli sefarditi).

Salonicco nella canzone rebetika

Salonicco è soprannominata “Amorosa”, “Erotica”: una città che ispira l’amore, una città per gli innamorati, fors’anche perché ancora e sempre è rimasta a misura di uomo, ad altezza di uomo, sì che nella sua atmosfera non v’è nessuno che non si senta a proprio agio, in qualsiasi parte della città, in qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi stagione.

S’è già detto che a nessuna città in Grecia sono state dedicate più canzoni di quelle dedicate a Salonicco.

Anche nell’àmbito rebetiko le canzoni che celebrano le località, le strade, i locali, le ragazze, le donne e gli uomini di Salonicco sono molte e famose. La stragrande maggioranza sono elogiative, inneggiano alle bellezze dei luoghi e delle donne. Non mancano però alcune che tratteggiano ambienti e situazioni del tutto negativi.

Sarebbe troppo lungo enumerare questi testi (che forse a parte potrebbero formare un’antologia) e comunque non rientrerebbero nell’economia della presente narrazione.

Tra di essi vanno in ogni modo menzionate, per l’insistenza e la varietà descrittiva che vi si riscontra, alcune canzoni che si riferiscono al secondo “marchio depositato” di Salonicco, un marchio simbolo di dolore e di sofferenza: la prigione di Jedì Kulé,24 complesso di costruzioni incluse nella cinta di fortificazioni murarie che proteggevano la città alta di Salonicco.

Sin dalle prime canzoni dei carcerati e comunque di quelli che si erano posti fuori legge, al primo apparire del tipo di canzone che il popolo dei perseguitati e diseredati cantava in prigione e/o dopo la prigione e al quale più tardi, molto più tardi venne dato ufficialmente il nome di “rebetiko”, insomma sin dall’ultimo quarto del 1800 il nome di Jedì Kulé, insieme a quello di Burtzi o Anapli (da Nàfplio, nel Peloponneso), fu sinonimo di carcere estremamente spietato, dove la vita umana era quanto di più inutile e futile si potesse immaginare. Famosi sono i due versetti

risuonano le due prigioni,

Burtzi e Jedì Kulé

di una canzone anonima che risalirebbe alla metà del XIX secolo.25

Ma la fortezza di Jedì Kulé non fu prigione solo durante la presenza turca a Salonicco: “inaugurata” nel 1890, rimase prigione anche dopo la liberazione della città nel 1912 e continuò addirittura fino al 1989, quando fu abolita e chiusa. Quindi ebbe quasi un secolo di “vita”!

Una delle più belle canzoni di Vanghelis Papàsoglu, scritta nella prima metà degli anni ’30, è La voce dell’arghilé, in cui viene fatto riferimento a Jedì Kulé e alle fumate di hascisc26 nelle celle:

Cinque anni condannato dentro Jedì Kulé,

per la troppa afflizione mi son dato al narghilé.

E altri cinque da te dimenticato, mia cara,

m’apprestavano i manghes l’arghilé per consolarmi.

Adesso che son sbucato fuori da Jedì Kulé,

mio caro, riempi che fumiamo il nostro narghilé.

Non si dimentichi, comunque, che già negli anni conclusivi dell’Impero Ottomano dopo la rivoluzione dei Neoturchi e l’ascesa al potere di Mustafà Kemal “Atatürk” (nel primo decennio del 1900) prese l’avvio a Salonicco la precoce “stagione rebetika”, sull’abbrivo delle diffuse musiche greco-orientali del caffé-aman e della tradizione smirniota, consolidatasi poi verso gli anni ’30 con il funzionamento e sopra tutto con il successo di molti locali nei quali ampio era l’uso dello hascisc. Contemporanea è l’ascesa della “fama” della prigione di Jedì Kulè.

Sembra strano, ma laddove si parla di Jedì Kulé, si parla altresì della “madre”, perché c’è sempre una madre che piange e si dispera per il figlio rinchiuso in quella orrenda galera. E dice una canzone di Jorgos Mitsakis, verso la fine degli anni ’50:

Anche a Jedì Kulé s’è fatta notte.

Tacciono le campane, è denso il buio,

ma qualcuno che soffre non può dormire.

Vieni, mammina, prima che mi condannino,

piangi per farmi assolvere.

………………………………………………

S’è fatta notte a Jedì Kulé.

Fuori la gente gode la bella vita

ed io giorno e notte a sospirar in questa galera.

E ancora la madre è lì, sempre presente:

Se vuoi piangere, madre, tuo figlio disgraziato,

entra a Jedì Kulé che pianga l’anima tua

nella canzone Se vuoi vedermi, madre (1952), nella quale l’uomo è finito in prigione a causa di una donna:

Per una donna vado in perdizione,

pesante condanna m’hanno inflitto

e certo nessuna più possibilità esiste per uscirne vivo:

L’orologio, i miei vestiti ti restituirò,

perché dentro Jedì Kulé la mia gioventù lascerò

perciò non rimane che consolare la madre dolorosa, eroico simbolo di dedizione e d’amore:

Non pianger, mammina, non piangere

e con te piange anche Jedì Kulé.

E poi anche qualcuno che evade da Jedì Kulé, un’impresa folle, inimmaginabile e perciò doppiamente colpevole e punibile, come racconta la canzone di Christos Kolokotronis (1956):

Le mura di Jedì Kulè una notte ho saltato.

E allora un gran processo m’hanno fatto,

a Thessaloniki, a Thessaloniki.

Anche mia madre al processo venne a piangere.

E più pesante la condanna mi apparve,

chè gli amici a Thessaloniki ho fatto vergognar.

Ero un evaso, perciò m’han messo le manette.

E in cella nuovamente m’han chiuso a scontare

la condanna a Thessaloniki, a Thessaloniki

per finire ad un altro ritornello che “coinvolge” il “sentimento” della bestiale prigione:

Cos’hai, mio gagliardo, che piangi

e insieme sospira Jedì Kulé?27

E così via… D’altronde, almeno tredici canzoni hanno per oggetto questo carcere dove, a quanto viene riferito, la fognatura aperta attraversava la cella di rigore nella quale veniva rinchiuso chi doveva essere punito! Una tortura di squisita delicatezza!

Rinascita rebetika dopo il 1992

Si è ricordato come la genuina canzone rebetika, nata nel mondo della marginalizzazione sociale e negli oscuri ambienti carcerari e poi arricchita e perfezionata per forma e contenuto dalla ben più compiuta canzone smirniota e in parte, prima ancora, dalle risultanze tecnico-acustiche del caffé-aman, non poté sopravvivere (né avrebbe potuto essere diversamente) alle mutate condizioni generali, comprese quelle di vita, dei primi anni ’50 che peraltro coincideranno con la fine “formale” della guerra civile.

Così, per convenzione, ma anche per motivi non meno sostanziali, negli immediati anni dopo la fine di questo conflitto, tra il 1950 e il 1955, in pratica vengono composte e cantate le ultime vere e rare canzoni rebetike (a nostro parere, Jorgos Mitsakis, 1921-1993, è l’ultimo compositore-rebetis pur con le dovute precauzioni di natura piuttosto commerciale) e già compaiono le prime avvisaglie della degenerazione avvenuta con le cosiddette canzoni archondorebètike, “canzoni rebetike dei signori e dei ricchi” che popolano i locali dove vengono eseguite.

È questa la prima eclisse, in ogni modo di breve durata: alla fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 un certo tipo di canzone rebetika riappare con non poche e penetranti commistioni di musiche “popolar-leggere” quando nuovi cantanti con incisiva personalità – Grigoris Bithikòtsis (1922-2005), Poly Panu (1940-2013), Jorgos Kasanzìdis (1931-2001), Ketty Grey (1924-2025) – e nuovi complessi musicali, nella guida di vecchi autori di rebetiko ancora in vita, tentano una improbabile resurrezione dello stile rebetiko d’anteguerra.28

Fors’anche l’ambiente politico-sociale di quell’epoca, nei risultati delle traumatiche conseguenze di un devastante scontro civile durato più di tre anni, avrebbe anche potuto giustificare e creare le condizioni per una nuova, originale produzione rebetika ispirata alla incombente realtà di nuove emarginazioni ed esclusioni sociali e di un, questa volta, “proletariato politico” non meno aberrante di quello economico degli anni ’20 e ’30 che producevano insostenibili situazioni di ingiustizia, arroganza e sopruso: insomma, una nuova forma di “mondo rebetiko”, sicuramente fuori dalle regole della vecchia “ortodossia rebetika”, ma non meno presente e insistente nella società ancora ferita dalle crudeltà espresse nei precedenti anni di violenze intestine.

Non accadde invece nulla di tutto ciò, con molta probabilità a causa dell’eccessiva invadenza di un regime, più che di destra conservatrice, estremamente poliziesco-dittatoriale di gran lunga peggiore di quello degli anni 1937-1941, e poi anche per la effettiva mancanza di idonei personaggi non solo con ispirazioni neo-rebetike, ma altresì disposti ad affrontare un potere centrale per il quale tutto era perfetto e tutti stavano benissimo.

Comunque sia il postumo tentativo di restaurare e ripristinare una qualche eredità di “colore” rebetiko non fu che una fiammata di breve durata, né avrebbe potuto essere diversamente, il cui merito principale sarà limitato al “rispolvero” delle musiche degli anni ’30 in nuove interpretazioni, magari talvolta anche con parole diverse che sostituiscono quelle originali ritenute poco consone ai tempi correnti. La canzone rebetika era già sparita nel trionfo, ben guidato dalle case discografiche, dai produttori e dai proprietari dei grandi locali di divertimento, della commerciale e sfrenatamente commercializzata “canzone popolare leggera”.

Solo circa quindici anni più tardi, nella combinazione degli effetti di alcuni importanti eventi, una prima palingenesi la farà riaffiorare in modo imperioso, diffuso e solido: nel 1968 appare la grande antologia Canzoni rebetike di Ilias Petròpulos, nel 1975 Jorgos Dalaras, cantante tra i più seri e preparati, circola il disco 50 anni di Rebetiko, nel 1977 viene pubblicata la Antologia Rebetika in quattro volumi di Tassos Skorèlis, studioso e ricercatore di sicuro valore e, infine, nello stesso 1977 compaiono i primi saggi e ricerche su base scientifica intorno al mondo rebetiko.

È indubbio che queste, e le altre consimili manifestazioni che seguiranno, costituirono le basi della ritrovata e rinnovata tempra della canzone rebetika dalla fine degli anni ’70 alla metà circa degli anni ’80 e sopra tutto, in seguito, dal 1992-1993 in poi, sino ai giorni attuali in cui la “voce rebetika” fa parte integrante della cultura musicale di tutti i greci e a Salonicco trova l’àmbito si direbbe ideale per una rifioritura di capillare dilatazione, in particolare presso le “nuove leve”, lampante prova di quanto universale e atemporale sia la “lezione rebetika”.

Così dapprima, dopo il 1970, si moltiplicano fuori città Salonicco localetti di poche pretese, chiamati “skilàdika”, più o meno “luoghi di cani”, situati in zone quasi disabitate nei cui spazi vuoti torme di cani randagi avevano trovato “ideali” condizioni di vagabondaggio, e più tardi, nei primi anni ’90, piccole taverne o osterie poco costose: sono i nuovi “templi del rebetiko” dove nuove generazioni di cultori ripropongono le genuine sensazioni rebetike e ravvivano un repertorio in ogni modo indimenticabile.

Stelios Kefàlas, Sokratis Kamburellos (1927-2007), Lily, Zambetas, Mariò, Chondronàkos, Plastaràs sono alcuni tra gli ultimi grandi e tradizionali interpreti rebetes, e Salonicco è la città di adozione per eccellenza in questo periodo, che consente e mantiene sempre viva la fiamma della passione rebetika malgrado tutto tenace e insistente.28

Il citato “Complesso Rebetiko di Salonicco” e varie altre formazioni organizzate da Agàthonas Jakovidis, nonchè l’opera di solerti teorici del rebetiko, studiosi e indagatori dello “spirito rebetiko” quali Panos Savvòpulos, Panajotis Kunadis, Kostas Chatzidulìs, Petros Tamburis, Stathis Damianakos, in Grecia, e Stathis Gauntlett e Gail Holst, all’estero, hanno sicuramente concorso, pur con determinate riserve specie per gli ultimi due, alla ulteriore propagazione della tradizione rebetika fino agli attuali anni del 2000.

In tal modo Salonicco nel primo decennio del XXI secolo è forse la città greca che, proporzionalmente alla consistenza della popolazione, vanta il maggior numero di locali dove il rito rebetiko si svolge nella sua più perfetta connessione con l’atavico spirito cittadino, che crediamo ben si armonizzi con l’inconfondibile clima, fisico e metafisico, della capitale macedone cara a San Demetrio.29

N O T E

1) Solo nel 1912, e a seguito delle guerre balcaniche, verrà liberata dall’esercito greco ed entrerà a far parte integrante dello stato ellenico.

2) Discendenti degli ebrei che, cacciati dalla Spagna nel XV secolo (Editto di Granata), si stanziarono sopra tutto in Italia, Olanda, Grecia e Turchia.

3) Si dice, ma non si sa con quanta veridicità, che il termine Istanbul provenga dalla turchizzazione della espressione greca εις την Πόλη, pronuncia “istinboli” ovvero nella Città, essendo Costantinopoli considerata la Città per eccellenza, come l’Urbs, l’Urbe per Roma.

4) È questa, d’altronde, la principale ragione per cui gran parte della città di Salonicco, e tutto il suo centro commerciale, bruciò (per dolo o meno, un punto controverso ora come ora di difficile definizione) nell’incendio divampato il 18 agosto 1917, lasciando almeno 70.000 senzatetto, di cui 55.000 ebrei .

5) Dal 1900 al 1915 si moltiplicano le ditte di registrazioni grammofoniche: Berliners Gramophone, Beka Record, Odeon Record, Favorite Record, Lyrophon Record, Orfeon Record (A. Kaliviotis, Smirne. La vita musicale 1900-1922, ed. Music Corner & Τήνελλα, Atene 2002) sono presenti sia a Salonicco che ad Atene, dove le prime registrazioni risalgono agli anni 1906-1907, tre anni dopo Salonicco (1903-1904).

6) v. D.Christianòpulos, La canzone rebetika a Salonicco, ed. Endefktìrio, Salonicco 1999.

7) Strumento a tre corde, piccolo “fratello” del busuki .

8) Venivano comunque già chiamate rebetike non poche canzoni composte a Smirne prima del 1922.

9) Il “santo hasciscetto” come ebbe ad esprimersi Ilias Petròpulos, che per primo, nel 1968, raccolse in volume più di 600 canzoni rebetike (I. Petropulos, Canzoni rebetike, ed. Kedros, Atene 1968, 19792).

10) D’altronde la prova della tolleranza, certamente interessata, dimostrata dall’autorità verso l’uso dell’hascisc sta nel fatto che fino all’instaurazione della dittatura di Metaxàs i fumatori di questa sostanza che venivano arrestati, rimanevano in prigione solo…3 giorni e anche meno se avevano il danaro necessario per pagare la corrispondente multa e tornare in libertà (M. Konstandinidu, Storia sociologica della canzone rebetika, ed. Barbunakis, Salonicco).

11) Nel 1942 Nikos Muschundìs diventa nientemeno che compare d’anello di Vassilis Tsitsanis.

12) Dinos Christianopulos parla addirittura di “tutta una scuola”, la “Scuola di Salonicco” o la “Scuola di Tsitsanis” (in cit. La canzone rebetika a Salonicco), ripetendo analoga asserzione di S, Gauntlett, non si sa però, a dir il vero, su quale base teorica e sopra tutto pratica, in particolare con riferimento a quanto è rimasto come successione artistica e creativa di tale “scuola”.

13) Ciò non significa che diversi tra questi autori (Kiromitis, Vamvakaris, Bajaderas, Batis, Pajumtzìs) non abbiano già negli anni precedenti (1934-1936) trascorso a Salonicco più o meno lunghi periodi di attività.

14) V. Bosikis, Salonicco rebètissa, riv. “Fuori le Mura”, n. 30. apr. 1999.

15) I famosi reyes catolicos. Certo, visto l’evento della persecuzione ed espulsione degli ebrei dalla Spagna da una visuale strettamente cristiana, ben poco testimonia della carità e umanità predicate da Gesù Cristo. Sennonchè nel quadro di ben altra mens dovrebbe essere ovviamente considerato e valutato l’esilio definitivo imposto agli ebrei spagnoli sefarditi e comunque un generale trattamento persecutorio e discriminatorio riservato da paesi cristiani ai loro cittadini giudei: e cioè gli inevitabili, periodici rigurgiti antisemiti connessi con l’antica (e solo recentemente “abolita”) accusa di deicidio che con pesanti implicazioni per secoli avvelenava i rapporti tra le due religioni, oltre che da mai assopiti, peraltro non del tutto infondati, timori di sopraffazione economico-commerciale.

16) Libro di Abdia 1, 20. È quindi dal nome ebraico della Spagna, Sĕfārad, che deriva il nome di questa popolazione, Sefarditi (ebr. Sĕfāraddi’).

17) X. A. Kokolis, Cinque canzoni popolari sefardite di Salonicco, in “Thessaloniki ‘97”, fasc. 5, marzo 1944.

18) M.Bonatsu, Canzoni per affinità – Rapporti della canzone rebetika con la canzone sefardita a Salonicco, riv. “Difono”, n. 17, feb. 1997.

19) A. Nar, Le Sinagoghe di Salonicco. Le nostre canzoni, ed. Comunità Istraelitica di Salonicco, Salonicco 1985.

20) In turco nel significato di “Fiorella”.

21) T. Schorelis, Antologia Rebetika, I, ed. Plethron, Atene 1977-78.

22) Donna, ragazza di al-Mišr, cioè del Cairo, e per estensione egiziana. La storia di questa canzone è estremamente avventurosa e affascinante. È stata eseguita per la prima volta nel 1927 negli Stati Uniti da Tetos Dimitriadis, cantante della diaspora micrasiatica. Dopodichè la canzone inizia una trionfale carriera discografica: è probabilmente la canzone greca che presenta il maggior numero di registrazioni e arrangiamenti in un percorso che va dal complesso rebetiko allo stile jazz, dalla forma latin alla versione rock, dall’hiddish ai giochi elettronici, in una straordinaria varietà di lingue, cantanti e complessi musicali (Vassilis K. Kalamaras, Missirlù, l’immortale, quot. “Eleftherotipìa tu Savàtu”(Libera Stampa del Sabato), 21.10.2006).

23) Sempre A. Nar ne testimonia, op. cit.

24) Il primo è la c.d. Torre Bianca, torre veneziana alta circa trenta metri, parte rimasta di un fortilizio comprendente altresì un quadrilatero di mura con torrette laterali e merlatura abbattuto il 1911.

25) I. Petropulos, op. cit.

26) Non deve sfuggire il fatto che sin dal 1921 in Grecia era per legge vietato l’uso degli stupefacenti.

Ciò nonostante, e per evidenti motivi politico-sociali, almeno fino al 1936 ad Atene e ben oltre a Salonicco l’uso di hascisc, addirittura in prigione, era più che tollerato: era chiaro che nei fumi dello stupefacente nessuno avrebbe mai potuto seriamente costituire fonte di contestazioni e rivolte.

27) Per la tematica di Salonicco e la canzone rebetika e, in special modo, la prigione di Jedì Kulé, importante è il contributo di X. A. Kokolis, Salonicco nelle canzoni rebetike, Simposio sul tema “Salonicco dopo il 1912”, Salonicco 1-3.11.1985, ed. Comune di Salonicco, Salonicco 1986, e ugualmente X. A. Kokolis, Quattro canzoni rebetike per Jedì Kulé, riv. “Endefktirio”, n. 1, ott. 1987. Infine, interessanti notizie sulla canzone rebetika a Salonicco, legata all’attività dei profughi dall’Asia Minore e dalla Tracia orientale si trovano anche in Stelios I. Kopsachilis, Salonicco madreprofuga – I profughi e la canzone rebetika – I rebetes a Salonicco, Salonicco capitale culturale dell’Europa, ed. Meandros, Salonicco 1997.

28) S. Tzimas, I rebetes cantano ancora, riv. “Tachidromos”(Postino), Atene, n. 15, 14.4.1993.

29) San Demetrio è il santo protettore di Salonicco.