Spesso ancora oggi quando due corsi che non si conoscono si incontrano, si pongono l’un l’altro due domande: di quale site (letteralmente “di chi siete”, cioè a quale famiglia appartenete); e di induve site (“di dove siete”, qual è la vostra città o il vostro paese). Si può in un certo senso affermare che “essere corso significa appartenere prima di tutto a una famiglia e a un villaggio; queste due entità ne presuppongono un’altra, che le ingloba: l’isola, il corpo primitivo. Ciascuno di questi tre campi di appartenenza definisce un aspetto dell’identità corsa; i tre insiemi definiscono l’essenza di cui il corso ha bisogno per riconoscersi come tale”. 1)

Non è affatto facile comprendere questa logica per chi non è corso o non ha vissuto abbastanza nell’isola per conoscerne a sufficienza la cultura e le regole sociali, ma da qui dobbiamo partire per comprendere meglio chi sono i corsi e perché essi si considerino un popolo a parte, diverso dagli altri; non solo dai francesi con i quali hanno in comune lo Stato di appartenenza (non vogliono affatto essere scambiati con “quelli del continente”), ma anche dai vicini sardi, con cui spesso vengono erroneamente accomunati non solo per la vicinanza geografica ma anche per altre analogie, in particolare sul piano linguistico.

Famiglia, villaggio, territorio

L’identità corsa, in realtà, passa dal sottile legame che intercorre proprio tra le tre entità di cui abbiamo appena fatto cenno, e cioè la famiglia, il villaggio e il territorio, inteso quest’ultimo come la Corsica nel suo complesso e nella sua unicità, quasi come il ventre materno da cui tutto ha avuto inizio. Riuscire a fare emergere questa identità significa analizzare e scoprire i ruoli che la famiglia, il villaggio e il territorio hanno, rispettivamente, nella vita di ogni individuo che si definisce corso.

Ovviamente, quando parliamo di famiglia dobbiamo fare riferimento a una famiglia allargata, sostanzialmente in modalità patrilineare. Questa tipologia di gruppo fa sì che gli individui appartenenti alla stessa famiglia siano accomunati anche dall’òpara, concetto della cultura corsa per cui, allorché una famiglia si trova in una situazione di disagio, tutti i parenti devono aiutarla (un obbligo che anticamente comportava l’espletamento dei compiti essenziali della vita contadina come la mietitura e la trebbiatura, contro un prelievo simbolico sul raccolto). 2)

È abbastanza difficile inserire questo concetto di famiglia nelle categorie tradizionali dell’antropologia sociale, almeno per quanto riguarda le altre società dell’Europa moderna: solo in Corsica si giunge, per esempio, a considerare i vincoli contratti in un matrimonio tra due individui una sorta di “alleanza matrimoniale” che consente di riunire nello stesso gruppo di parentela tutti i membri dei due ceppi da cui provengono gli sposi, con tutte le conseguenze del caso e una specificità che l’antropologo Emmanuel Todd ha definito “ipertrofia del vincolo di fraternità”. 3) Difficile trovare altrove una società in cui “i rapporti di parentela costituiscono la matrice dei rapporti sociali”. 4)

In concreto, è come se una persona non potesse avere una propria identità se non in quanto parte di uno specifico gruppo familiare; ogni famiglia, a sua volta, si può considerare un’entità autonoma che vive e si esprime con la propria vita e le proprie occupazioni nel “villaggio” di cui fa parte (sia esso un paese o un quartiere cittadino), affermando così la sua identità di fronte alle altre famiglie con le quali costituisce poi un gruppo più complesso.

Non deve apparire strano se ancora ai giorni nostri “in un certo senso l’individuo esiste come parte di un tutto: se scoppia un conflitto tra due individui che appartengono a due famiglie diverse, soprattutto se il conflitto ha il carattere di un reato, automaticamente la questione diventa un regolamento tra due blocchi. La responsabilità collettiva è la regola dei rapporti comunitari”. 5)

Di fronte a questo sistema sociale, possiamo addirittura scoprire una certa analogia con il contesto culturale che caratterizza da sempre le famiglie rom. I rom, dal canto loro, vivono in una comunità che, in un certo senso, è come se fosse il loro “Stato”; questo appare dominato da proprie leggi (orali) che si fondano su valori tramandati di padre in figlio: si tratta di valori accettati dal gruppo che si trasformano in norme di comportamento le quali, se dovessero essere violate dal singolo individuo, determinerebbero una sanzione sociale per opera del gruppo stesso. Tale organizzazione, basata quindi su piccole comunità, fa sì che ogni famiglia abbia il controllo continuo sui suoi membri, e questo controllo produce l’effetto di tutelare le norme ataviche e continuare così a incanalare la vita e la condotta dei singoli secondo i valori e le norme del gruppo stesso.

Non vi è posto, in siffatta logica, per uno Stato nazionale esterno che voglia imporre le proprie leggi, diverse da quelle di qualunque altro gruppo dominante, e quindi questa eventuale entità esterna (sia essa lo Stato o l’amministrazione locale) è percepita come un elemento di oppressione e come tale combattuta, o comunque mal tollerata anche laddove non si possa fare a meno di accettarla.

Per quanto azzardata possa apparire l’analogia con i rom, si nota che, se anche all’interno delle famiglie corse ogni individuo ha la propria autonomia, questa rimane spesso ancora oggi sottomessa, proprio come avveniva nei secoli passati, alla volontà e all’autorità del capofamiglia: egli decide ancora sugli affari più importanti, soprattutto quando non vi sia unanimità tra i componenti della stessa famiglia; parliamo di vicende come matrimoni, affari, liti, vendette, eccetera. Per questo la famiglia corsa appare, e deve apparire soprattutto all’esterno, come un unicum, un blocco coeso, per l’appunto un clan; e, se qualcuno la pensa diversamente al suo interno, l’opinione contraria a quella generale o a quella del capofamiglia viene sacrificata con la sottomissione. Questa è la regola della società corsa, una regola ben poco scalfita dal tempo e dall’evoluzione sociale che anche l’isola ha subìto soprattutto negli ultimi decenni.

La famiglia corsa può comunque presentare due facce: se all’esterno deve apparire monolitica, al suo interno ha spazi perché si manifestino anche alcune divergenze, ma queste devono rimanere momentanee e appianabili, quindi lentamente eliminabili e infine eliminate. Se ciò non dovesse accadere, proprio come tra le famiglie rom il “colpevole” verrà espulso dal gruppo stesso. E, sempre in analogia con le norme sociali dei rom, le relazioni e i rapporti continuano ancora oggi molto spesso a essere prevalentemente relazioni tra famiglie, e poco spazio viene lasciato all’individuo in quanto tale. Questo vale ovviamente soprattutto nei piccoli centri, ma non deve meravigliare se tali logiche continuino a prevalere in vasti settori sociali anche delle città principali della Corsica.

Ritornando quindi alla vita politica corsa, si spiega proprio da queste considerazioni perché essa sia stata (e continui a essere) caratterizzata dall’esistenza di clientele, organizzate proprio dai clan familiari, che si sono a loro volta “incorporati” nel sistema politico dei partiti nazionali, soprattutto attraverso il Raduno per la Repubblica (rpr) e il Movimento Radicale di Sinistra (mrg), i cui feudi si trovano, rispettivamente, a sud e a nord dell’isola.

Senza una corretta valutazione di questa interrelazione non si comprende altrimenti nemmeno quella sorta di stabilità politica ed elettorale che pervade da tempo la Corsica, né si riescono a capire le difficoltà di qualsiasi progetto di riforma, e nemmeno i problemi che suppongono il consolidamento di qualche nuovo clan rivale dei precedenti che, per diventare un valido partner, deve dimostrare e imporre la sua forza dall’esterno di questo sistema, valoriale e gestionale al tempo stesso.

E dato che l’organizzazione per clan, al di là di un fenomeno passeggero o legato a reminiscenze del passato, costituisce ancora un elemento fondamentale della cultura sociale e politica corsa, capace di adeguarsi e sopravvivere anche in una realtà che cambia, lo stesso Fronte di Liberazione Nazionale Corso, pur erigendosi dalla sua nascita a elemento contro il sistema dei clan, in realtà si comporta (ed è organizzato) a sua volta proprio secondo le medesime regole interne degli stessi clan. 6) Queste considerazioni ci aiutano a capire perché, come afferma anche Fabrizio Del Passo, “è impossibile studiare la storia della Corsica senza tener conto dell’etnologia, dato che la società corsa, per tanti aspetti, ha custodito fino al XX secolo dei caratteri essenziali delle culture arcaiche”. 7)

E dato che l’organizzazione per clan, al di là di un fenomeno passeggero o legato a reminiscenze del passato, costituisce ancora un elemento fondamentale della cultura sociale e politica corsa, capace di adeguarsi e sopravvivere anche in una realtà che cambia, lo stesso Fronte di Liberazione Nazionale Corso, pur erigendosi dalla sua nascita a elemento contro il sistema dei clan, in realtà si comporta (ed è organizzato) a sua volta proprio secondo le medesime regole interne degli stessi clan. 6) Queste considerazioni ci aiutano a capire perché, come afferma anche Fabrizio Del Passo, “è impossibile studiare la storia della Corsica senza tener conto dell’etnologia, dato che la società corsa, per tanti aspetti, ha custodito fino al XX secolo dei caratteri essenziali delle culture arcaiche”. 7)

L’affermazione di sé, dei propri diritti e della propria autonomia deve essere completa per ogni corso; e deve estendersi quanto più possibile a tutti i livelli di potere, altrimenti si troverebbe mutilata. L’autonomia della famiglia (intesa sempre come famiglia allargata, come clan) richiede a sua volta un diritto che le garantisca un livello di potere più elevato di quello del “villaggio” e al quale i diritti locali siano sottomessi. Questo livello estremo è quello del governo di tutta l’isola: il pieno riconoscimento dei diritti privati implica infine il riconoscimento dei diritti specifici della comunità corsa nel suo complesso, considerata come un’unità territoriale globale, politica ed etnica.

Da qui nascono l’origine e la logica dei conflitti perenni che hanno contrapposto sempre la popolazione corsa a tutti i poteri stranieri avvicendatisi nel dominio dell’isola, dai genovesi ai francesi, e che hanno in egual misura provato ad azzerare ogni velleità di auto-potere locale e ogni forma di autonomia, reprimendo o tentando di regolamentare elementi e figure che non intendevano affatto essere regolamentate al di fuori della tradizione secolare della cultura corsa. Sempre secondo Del Passo, quindi, “si comprende perché il diritto ‘privato’ delle famiglie corse si sia sempre scontrato con il diritto pubblico della potenza dominante. Questo diritto delle famiglie esige dunque, naturalmente, un prolungamento nella gerarchia dei poteri pubblici”.

Patria e Stato

Perché allora meravigliarsi se la nozione stessa di “patria” come entità politico-culturale per i corsi ancora oggi equivalga alla “terra degli antenati”, cioè al territorio mitico-storico dell’origine della comunità corsa? Difficile per un corso accettare la struttura politica e amministrativa di uno “Stato” considerato estraneo anche rispetto a questo passato, lontano nei modi di pensare e agire (e non solo perché lontano geograficamente dai confini dell’isola) come sono l’autorità statale, sia a livello centrale (impersonata dal presidente e dal governo di Parigi), sia a livello territoriale (impersonata dai prefetti, che operano sotto l’egida del ministro dell’Interno e ai quali sono demandate responsabilità ben più numerose e complesse di quelle dei prefetti in Italia).

È questa patria l’elemento di coesione della comunità corsa, ciò che ha determinato l’estrema capacità di conservazione dell’identità e la perenne voglia di non accettare altri popoli sul proprio territorio, come se il mare che delimita l’isola fosse sempre stato l’elemento naturale volto a difendere la Corsica dagli altri. Si può anzi affermare che è stata questa patria a sostenere il ruolo di un governo non istituzionale ma accettato ugualmente da tutti, spesso in contrasto proprio con il governo politico del momento (ancora oggi per molti corsi quello di uno Stato dominante), ma non per questo meno… politico, proprio perché in grado di raggiungere l’obiettivo principale di ogni potere statale: il consenso della popolazione. 8)

È questa patria l’elemento di coesione della comunità corsa, ciò che ha determinato l’estrema capacità di conservazione dell’identità e la perenne voglia di non accettare altri popoli sul proprio territorio, come se il mare che delimita l’isola fosse sempre stato l’elemento naturale volto a difendere la Corsica dagli altri. Si può anzi affermare che è stata questa patria a sostenere il ruolo di un governo non istituzionale ma accettato ugualmente da tutti, spesso in contrasto proprio con il governo politico del momento (ancora oggi per molti corsi quello di uno Stato dominante), ma non per questo meno… politico, proprio perché in grado di raggiungere l’obiettivo principale di ogni potere statale: il consenso della popolazione. 8)

Il clan, pertanto, sembra ancora fungere da “mediatore” tra lo Stato e il popolo, anche perché l’amministrazione locale rimane comunque in linea di massima in mano agli stessi corsi mentre in genere i prefetti nominati da Parigi provengono da fuori (e per questo cercano di rimanere sull’isola il meno possibile). Al contrario, il leader di un partito, il candidato a un’elezione e a maggior ragione l’eletto, per essere influente deve operare la necessaria mediazione tra il semplice elettore e il suo clan di appartenenza da un lato, e la sovrastruttura statale dall’altro.

La modernizzazione sociale, politica ed economica degli ultimi decenni è stata per questo frenata e quasi “tamponata” attraverso l’organizzazione clanica della vita collettiva, che rimane in auge come modello sociale delle comunità, soprattutto in tutti i piccoli centri e laddove il turismo non è riuscito a intaccare eccessivamente le logiche della tradizione corsa.

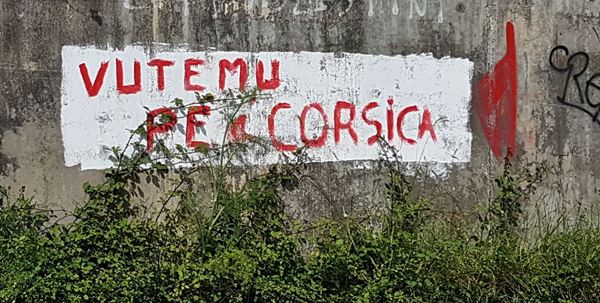

Quindi la modernizzazione politica dello Stato e la partecipazione elettorale democratica dei cittadini in ogni caso sono dovuti venire a patti con i controlli e gli equilibri del nazionalismo corso, il quale a sua volta, per sopravvivere e fare rispettare le sue logiche, deve adesso fare i conti non più sulla propria forza (militare, antagonista, eversiva), ma sulla sua capacità di mediazione tra clan tradizionali e apparati dello Stato. Il superamento del nazionalismo violento in questo contesto si è reso necessario perché la violenza non poteva più essere vista come una conseguenza di un blocco sociale predeterminato, e quindi combattuta dal potere e dalle forze dello Stato. Ma il permanere delle istanze autonomistiche, mai sopite e semmai generalizzate in tutti gli strati della popolazione – che ha continuato a percepire la Francia come uno Paese occupante più che come il proprio Stato o la propria nazione – rimane indelebilmente espressione delle difficoltà di integrazione della Corsica nei meccanismi del potere e dell’amministrazione della Francia nel suo complesso, oltre che rifiuto dei modelli culturali di una società sentita dai più come estranea e lontana dai propri valori, dalla propria storia, dalle proprie tradizioni.

Non va peraltro dimenticato che la voglia di autonomia e il nazionalismo della popolazione corsa rimangono a covare sotto la cenere anche negli effetti più violenti, come testimoniato da un evento recentissimo, il funerale di un “eroe corso” (come fu definito dai giornali dell’isola) avvenuto a marzo del 2022: un silenzio religioso e riverente fu quello della folla che seguiva il corteo funebre attraverso le strade della cittadina di Cargese, dove ebbe luogo il funerale del vecchio leader indipendentista corso Yvan Colonna.

Colonna era morto dopo tre settimane di coma provocato un’aggressione subita nel carcere di Marsiglia, dove scontava l’ergastolo per le violenze indipendentiste degli ultimi decenni del ‘900, in particolare perché accusato di aver assassinato il prefetto Claude Erignac nel 1998.

L’ingresso in chiesa della salma fu accompagnato persino da canti popolari tradizionali, ma a sorvegliare le esequie c’erano fuori dalla chiesa decine di agenti in divisa antisommossa dopo che il movimento nazionalista dell’isola, subito dopo l’aggressione, aveva dato il via a una serie di violenti scontri con le forze di polizia (tra le manifestazioni più folte vi era stata quella di Corte alla quale avevano partecipato ben quindicimila persone al grido di “Statu Francese Assassinu”).

E per quanto alla fine i funerali a Cargese del vecchio “guerrigliero”, ai quali presenziarono ovviamente diverse figure di spicco dell’indipendentismo corso, si fossero svolti senza incidenti, su tutta l’isola la tensione rimase in quei giorni ben palpabile, con tentativi di assalti da parte dei manifestanti indipendentisti ad alcune caserme della Gendarmeria Nazionale, alla Prefettura di Bastia e al Palazzo di Giustizia di Ajaccio. Qui si seppellisce un eroe della Corsica si leggeva comunque in alcuni cartelli lungo la processione che accompagnava il feretro a Cargese.

E per quanto alla fine i funerali a Cargese del vecchio “guerrigliero”, ai quali presenziarono ovviamente diverse figure di spicco dell’indipendentismo corso, si fossero svolti senza incidenti, su tutta l’isola la tensione rimase in quei giorni ben palpabile, con tentativi di assalti da parte dei manifestanti indipendentisti ad alcune caserme della Gendarmeria Nazionale, alla Prefettura di Bastia e al Palazzo di Giustizia di Ajaccio. Qui si seppellisce un eroe della Corsica si leggeva comunque in alcuni cartelli lungo la processione che accompagnava il feretro a Cargese.

Il problema corso, quindi, non è affatto superato o in via di superamento, ma è ancora lo stesso, più attuale che mai. E la resilienza dei corsi contro i modelli francesi e il potere spesso asfissiante esercitato da Parigi e dalle forze dell’antiterrorismo sul suolo dell’isola si fa sentire soprattutto in estate, quando arrivano ad affollare hotel, villaggi e campeggi dell’isola migliaia di turisti, soprattutto francesi, in cerca di una meta più esotica di quelle che riserva la stessa Francia continentale. Per non parlare di quei francesi che possiedono in Corsica la loro seconda casa: si tratta di oltre ottantacinquemila residenze secondarie che “deturpano la terra corsa”, come affermava nel 2012 un comunicato del flnc. 9) È proprio nel periodo estivo, quindi, che gli isolani fanno percepire più del solito la loro mal sopportazione dell’estraneo, pur consapevoli dei vantaggi economici che il turismo porta loro (o almeno a parte di loro: le strutture turistiche di alto livello sono tutte o quasi in mano a compagnie francesi o internazionali). Ed è proprio questa la ragione che non fa dei corsi in genere un popolo molto accogliente nemmeno nei riguardi degli altri “stranieri”, ai quali si rimprovera di invadere e saccheggiare, senza rispetto, la propria sacra terra.

Il problema della mafia corsa

A questo già complicato milieu, come i francesi denominano il contesto sociale, va aggiunto un altro problema che da almeno un secolo scuote dalle fondamenta la società corsa, quello dei gruppi di criminalità organizzata che sono spesso definiti “mafia corsa”, strutturata nel più classico sistema dei clan e dilagata soprattutto a Marsiglia e in Costa Azzurra in coincidenza con il massiccio espatrio di corsi. Molti sostengono che questa mafia, assai simile a quella siciliana e calabrese, sia emersa a cavallo tra ‘800 e ‘900 come deriva delinquenziale sul territorio del nazionalismo politico. Ma forse la questione è meno semplice di quanto non si pensi.

La mafia corsa trae sicuramente le sue origini storiche, un po’ come nel sud d’Italia, dai prodromi del banditismo ottocentesco, ma alle origini di questo vasto fenomeno stanno comunque questioni diverse, socialmente evidenti. In ogni caso, le principali occupazioni dei gruppi di criminalità organizzata, che solo in parte possono considerarsi “eredi” di quel banditismo, ne sono oggi ben lontane essendo soprattutto legate al traffico di droga e, in collaborazione con gruppi nord-africani, alla tratta di esseri umani; campi che si sono aggiunti alle tradizionali occupazioni, dalle rapine al controllo della prostituzione, dal racket al pizzo, che comunque erano campi ignoti ai banditi corsi della prima metà dell’800, riuniti in piccolissimi gruppi di persone che avevano scelto di darsi alla macchia per ben altro tipo di reati, perlopiù collegati a faide familiari e a vendette personali. 10)

Considerare la mafia corsa come diretta derivazione del banditismo ottocentesco è quindi assai riduttivo. A testimoniare l’attuale situazione dei gruppi criminali corsi è un recente rapporto del ministero dell’Interno francese, secondo il quale sono oltre venti i gruppi criminali oggi affiliati a quella che ormai è definita “mafia corsa”, ciascuno costituito da alcune decine di membri, in alcuni casi alleati tra loro, in altri in lotta per la gestione di uno specifico territorio o per la supremazia in un “settore economico”, magari tramite l’alleanza con altri gruppi non isolani (mafia o ndrangheta italiane, ma anche mafia tunisina e gruppi libici). Alla fine del ‘900 il più potente di questi gruppi era noto come “Brise de Mer” (brezza di mare) e Ajaccio, capoluogo amministrativo dell’isola, insieme al suo immediato entroterra, erano considerate la città e l’area più “infiltrate” dalla criminalità organizzata.

D’altronde, esattamente come accaduto in Italia, sono diventati sempre più forti i legami accertati con gli ambienti politici ed economici “importanti” in un’evoluzione comune delle mafie internazionali, via via passata dalle azioni violente più eclatanti della classica delinquenza di strada all’azione ben più coperta e dissimulata dei colletti bianchi, capaci di potenti infiltrazioni anche con l’amministrazione politica del territorio e la proliferazione di attività finanziarie “pulite” grazie soprattutto al riciclaggio dei capitali accumulati per via illegale.

Ma, nonostante le più recenti performance della nuova mafia, la Corsica rimane ancora ai nostri giorni la regione d’Europa con il più alto tasso di omicidi per numero di abitanti. In un rapporto del mese di marzo del 2022, la Direzione Generale della Polizia Nazionale dipinge un quadro a tinte fosche della situazione isolana. Nel rapporto si legge che “dove prima c’erano gruppi criminali di clan altamente organizzati, basati su una storia, ora c’è una sorta di atomizzazione all’interno della criminalità. Persone che escono da questi clan, da questi gruppi e che fanno molti soldi, soprattutto con i narcotici, a parte quello che ha conosciuto la storia del banditismo corso”. 11)

Nel solo dipartimento dell’Haute-Corse che ha in Ajaccio il proprio capoluogo sono elencate sei squadre criminali, e Jean-Luc Germani è descritto come “uno degli individui più potenti del banditismo insulare”. Il territorio è segnato anche dalla costituzione della squadra di Jacques Mariani, “erede del clan La Brise de mer”, il quale secondo la polizia continuerebbe a svolgere la sua attività anche dall’interno delle prigioni dove sono già reclusi alcuni dei suoi padrini più potenti (proprio come accade in Italia nonostante le condanne al carcere duro). Tra questi capoclan reclusi si fa esplicitamente il nome dei fratelli Christophe e Richard Guazzelli, parenti e “titolari dei cimeli della famiglia Mariani” con la quale, sempre secondo il rapporto, condividono la stessa sete di vendetta legata alla morte dei loro padri, considerati due dei membri fondatori della “brezza marina”.

Come si vede, ritorna comunque anche qui chiaramente la cultura clanica dell’isola con la sua logica della “vendetta” che ne ha sempre connotato l’esistenza e la sopravvivenza fino ai nostri giorni.

N O T E

1) Fabrizio Del Passo, Il sistema clanico e la “vendetta” corsa, Roma 2003.

2) Delphine Tillard, L’isola di Corsica e il diritto francese – Contrasti culturali in questione, Marsiglia 2003.

3) L’invenzione dell’Europa, Gorizia 1990.

4) Jean-François Médard, Le rapport de clientèle: du phénomène social à l’analyse politique, da “Revue Française de Sciences Politiques”, Parigi, gennaio 1976.

5) Fabrizio Del Passo, op.cit.

6) Xavier Crettiez, La Question corse, Bruxelles 1999.

7) Op. cit.

8) Cfr. sull’argomento anche Fabrizio Del Passo, op. cit.; e Isidre Molas, Partis Nationalistes, autonomie et clans en Corse”, Barcelona 2000.

9) Nell’occasione, il Fronte Indipendentista aveva rispedito al mittente le accuse dell’allora ministro dell’Interno Manuel Valls che aveva definito gli attentati avvenuti in quel periodo “una forma di razzismo”. Chiara e definitiva la risposta del Fronte: “No, noi non siamo razzisti perché noi non colpiamo mai le persone ma solo l’appropriazione della nostra terra”. Contando solo le azioni più spettacolari, nei primi mesi del 2012 il flnc era intervenuto almeno in quattro occasioni: con una doppia serie di attentati contro le seconde case, una contro la grande distribuzione, accusata di arricchirsi sulla pelle della popolazione applicando prezzi proibitivi, e una contro una vasta operazione di speculazione immobiliare operata da un banchiere francese. L’anno precedente, nel novembre 2011, il Fronte aveva rivendicato ben trentotto azioni di cui ben trentatré contro la speculazione immobiliare e solamente cinque rivolte contro simboli dello Stato francese (cfr. sull’argomento l’articolo di Gianni Sartori In Corsica l’indipendenza è anche difesa del territorio, pubblicato sulla rivista “Etnie” nel maggio 2019.

10) All’origine del banditismo corso contribuirono diversi fattori. Secondo i primi viaggiatori dell’800, a caratterizzare “l’île de beauté” (l’isola della bellezza, come spesso veniva denominata a quei tempi) non erano solamente i suoi paesaggi selvaggi, ma anche il carattere altrettanto selvaggio dei suoi abitanti, con quell’insieme di forte senso di libertà e onore che li contraddistingueva e che li aveva abituati a gestire i rapporti personali e familiari attraverso legami di sangue considerati sacri, ai quali era strettamente legato un concetto di onore che, in caso di torti subiti, degenerava nella sanguinosa usanza della vendetta di sangue, come ha sottolineato in particolare Pierrette Jeoffroy-Faggianelli nel suo volume L’image de la Corse dans la littérature romantique française: le mythe corse, Parigi 1978.

Prosper Mérimée, antesignano dei ben più famosi letterati del periodo romantico francese, dopo un suo soggiorno nell’isola scrisse una novella, intitolata Colomba, che fu pubblicata sulla “Revue des deux Mondes” nel luglio del 1840. Figure chiave della novella, incentrata proprio su un caso di vendetta, erano dei banditi divenuti fuorilegge in seguito a crimini commessi per difendere il proprio onore. Il ritratto del bandito proposto da Mérimée, che sarà alla base del mito letterario degli scrittori successivi dell’800, in linea col romanticismo dell’epoca, era quello di una persona nobile d’animo, assassino ma non ladro, fiero della propria vita indipendente; è come se il bandit d’honneur rappresentasse l’antitesi della borghesia perbenista di Parigi, l’incarnazione di un popolo libero e primitivo. Il processo di idealizzazione del bandito si inseriva dunque in un contesto ampio, che comprendeva da un lato l’elaborazione dell’immagine letteraria della Corsica e dall’altro la crescente fascinazione provata dalla società francese nei riguardi di figure ambigue quali criminali, briganti, fuorilegge e ribelli, come ha sottolineato anche Dominique Kalifa nel suo volume Les bas-fonds. Histoire d’une imaginaire, Parigi 2013.

Ma se all’inizio il bandito corso poteva apparire agli spiriti romantici dell’epoca come un uomo che aveva compiuto il dovere sacrale della vendetta, e che era stato costretto a vivere alla macchia per evitare di cadere in mano ai nemici della famiglia o alla gendarmeria (istituzione esterna al codice isolano), a mano a mano che passava il tempo, sempre più il popolo corso iniziò a essere dipinto dai continentali come un coagulo di irascibili e violenti, un rigurgito barbarico di una terra per sua stessa natura sanguinaria che si opponeva alla civiltà offerta dalla Francia. E mentre nel frattempo si faceva strada nell’isola un altro ben diverso modello delinquenziale, ben più organizzato, anche questa narrazione degli antichi banditi delle montagne corse ha finito con il giustificare e moltiplicare le politiche repressive francesi e le conseguenziali reazioni degli isolani, in un gioco delle parti che non ha più avuto fine.

11) Una sintesi del rapporto al quale facciamo riferimento fu pubblicato in seno all’articolo Il rapporto “Squadre criminali in Corsica”, del quotidiano francese “La Provence” dell’1 dicembre 2022 a firma di Marino Stromboni.

Per approfondire le tematiche trattate nel presente articolo, consigliamo il volume di Maurizio Karra I corsi. Un popolo da sempre in lotta per la propria indipendenza, Edizioni Fotograf.