Nel folklore biellese (ma come vedremo, anche altrove) i Pé d’òca sono gli arti mostruosi di straordinarie figure femminili detentrici di arcani segreti, poteri magici e grandi ricchezze. In particolare, secondo la tradizione locale, il loro rifugio sarebbe stato in val dl’Elf (valle dell’Elvo), sotto il Dèir Saltzèr, un gigantesco masso che la natura ha scolpito in forma di volto umano.

Difficile scegliere un luogo altrettanto arcano, ché la visione straordinaria del viso appare quasi magicamente solo salendo dal sentiero, mentre è sufficiente spostarsi di lato o proseguire nel cammino perché la roccia torni a essere un massiccio pietroso imponente ma informe.

La roccia in un passato lontano ha affascinato e attratto i primi popoli delle Alpi. Come scrisse nel 1812 il parroco di Netro, Giovanni Enriotti, in una storia manoscritta del paese, su quel massiccio litico “i [celti] Salassi si recavano a fare i sacrifici. Si racconta che proprio nei pressi di questa località e più precisamente negli anfratti del Roc di Fé vivesse un tempo una tribù che aveva le piante dei piedi simili a quelli delle oche”.

Le Tan-e dij Afé esistono davvero, poste in un complesso litico un centinaio di metri sotto il Dèir, ed effettivamente nascondono piccole cavità, inabitabili ma sufficientemente grandi per occultare una o più persone, purché di piccola statura. Oggi salirvi è particolarmente faticoso, dovendosi inerpicare per un pendio molto impervio, senza sentieri tracciati, tra la fitta vegetazione spontanea, sotto lo sguardo vigile della figura umana pietrosa del Dèir che dall’alto sembra dominare e controllare il mitico rifugio della stirpe misteriosa.

La posizione isolata delle rocce sotto la fortezza litica, la presenza tra i massi di anfratti tenebrosi, hanno fatto galoppare la fantasia e si è da sempre favoleggiato sull’esistenza di una popolazione straniera che vi si sarebbe nascosta per occultare le proprie ricchezze, ma soprattutto perché considerata disprezzabile e malvista dalla gente del posto.

Di profonde gallerie labirintiche sotto il Ròch dij Afé narrano le leggende locali, ma chi ha cercato l’ingresso di questi cunicoli non lo ha mai trovato, sebbene nei racconti popolari si sia sempre dato per certo che i passaggi conducano direttamente a un tesoro nascosto.

Il pregiudizio dei paesani della bassa valle verso la gente appartata e selvatica della montagna spiega perché a Netro, Muzzano, giù giù fino a Mongrando, sia ancora viva una rancorosa memoria di questa misteriosa popolazione degli Afé, descritta come una stirpe dai piedi palmati, vissuta separata da tutti in luoghi elevati e impervi, capeggiata da una regina bizzosa e vendicatrice.

Calzari da lavoro?

Il “popolo dei piedi d’oca” fu probabilmente quello che si rifugiò nel Biellese montano meno accessibile quando i romani ridussero in schiavitù gran parte delle stirpi locali, obbligandole a estrarre l’oro della Bessa. Con l’intento di isolarli e sconfiggerli, i colonizzatori denigrarono questi ribelli irriducibili presentandoli come esseri deformi; e quando il cristianesimo trionfante si affermò anche sulle Alpi, l’uomo selvaggio, la donna libera e solitaria e i gruppi di marginali ancora legati al paganesimo diventarono puramente e semplicemente esseri diabolici.

Nella piccola toponomastica alpina non mancano luoghi come la borgata Malciaussìa (cattiva calzatura) dell’alta val di Viù o il Sasso Malascarpa sopra san Miro di Canzo, i quali sembrano ricordare l’esistenza di individui con le estremità inferiori coperte in modo stravagante.

Nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Brunello in provincia di Varese, in uno straordinario affresco del Giudizio Universale, i demoni che spingono tra le fiamme dell’inferno alcuni peccatori (uno con la tiara papale in capo) hanno i piedi palmati.

Il toponimo Salvin-a che indica un pianoro erboso sopra la borgata montana di Bagneri, in Comune di Muzzano, conserva e perpetua la memoria dell’alta valle dell’Elf come terra di rifugio.

Il compianto maestro d’arte occhieppese Nestore Pozzo scrisse che

Salvin-a è il nome che è rimasto nel ricordo della gente che si è salvata da una pestilenza scoppiata nei tempi trascorsi. Chi era riparato quassù, quando in basso era cominciato ad estendersi “l’influsso”, non aveva avuto il contagio perché le arie forti del posto avevano tenuto lontano l’epidemia.

Sono ricordi presi sul posto che si sono tramandati di bocca in bocca ed hanno conservato il velo di mistero che fa belle le cose di quassù.

Non è escluso che la memoria nebulosa di quella migrazione forzata si riferisse all’intrusione armata di dominatori e predoni avvenuta magari quando la vita agreste dei primi biellesi venne sconvolta dall’irrompere della cosiddetta civiltà, portata e imposta sugli scudi “clypeidi” e coi dardi delle “invitte legioni” della lupa capitolina.

Del resto gli ultimi margari pensano ancor oggi che il toponimo Pian dla mòrt, proprio sopra il Dèir Salrzèr, ricordi una grande strage di mucche al pascolo, colpite lì dal fulmine durante un’improvvisa tempesta d’estate, riducendo a un accidentale evento naturale il confuso ricordo di battaglie e combattimenti tra etnie nemiche. Anche perché la diffusa presenza sulle vicine montagne valdostane di pianori “della morte”, “della battaglia” o “del combattimento” come a Place Moulin, Ollomont, nella conca di By o a Doues, o il Lago dei Morti tra Saint Pierre e Sarre, rende credibile l’ipotesi che anche il Pian dla mòrt sopra Netro evochi i tragici esiti di antiche, durissime e sanguinarie contese. Uno scontro di stirpi contrapposte di cui si è impossessato il folklore mitizzando i Pé d’òca di un territorio tra Biellese e Canavese da cui si accede anche per il passo non a caso chiamato “dell’oca”.

Già a fine Ottocento gli eruditi viaggiatori Pertusi e Ratti avevano pubblicato la leggenda su

certi forestieri, che vivevano segregati dai terrazzani e possedevano singolari cognizioni per iscoprir l’oro nelle sabbie dei fiumi e nelle viscere dei monti.

A poco a poco costoro si famigliarizzarono cogli abitanti del luogo e ne impararono la lingua. A solennizzare ed a sancire questa specie di nazionalità loro tacitamente concessa, diedero un gran banchetto, al quale invitarono i principali tra i terrazzani. Levate le mense, cominciarono le danze con accompagnamento di barbari suoni e di mosse bizzarre.

Nel calore delle danze le donne alzarono un poco le gonnelle e posero allo scoperto certi lor piedi fatti a modo di quelli dei palmipedi. Scoppiarono a quella vista le risa ed i motteggi degli invitati; di che offesi gli stranieri, immediatamente radunate le cose loro, se ne partirono, rimproverando i loro ospiti della commessa inciviltà, e dicendo loro che con essi si partiva per sempre il segreto del luogo ove si trovava oro in abbondanza, segreto che era appunto loro intenzione di propalare ai terrazzani prima di congedarsi dal festino.

Un’altra tradizione raccolta dall’antropologa Virginia Majoli Faccio collocava invece l’incontro/scontro tra i popolani e gli stranieri deformi a Mongrando, dove si concludeva con la maledizione gettata dalle donne pé d’òca profetizzando che “le fate sn’andran, ma Mongrand snë pentirà: sempre a marcerà sl’òr ma mai lo troverà”, ovvero le fate se ne andranno, ma Mongrando se ne pentirà, sempre camminerà sull’oro ma mai lo troverà: invettiva che richiama il mito vittimulense del cavallo d’oro occultato agli invasori romani.

Almeno in questo caso, il leggendario potrebbe avere un fondo di verità poiché, secondo il geologo Carlo Marco, la tradizione dei Pé d’oca nella Bessa “deve forse la sua origine al fatto che gli antichi cercatori d’oro lavoravano con i piedi nell’acqua, probabilmente protetti da calzari allargati e piatti”.

In una preziosa antologia di racconti tradizionali biellesi, la scrittrice Maria Pia Coda Forno ha proposto una diversa versione della fiaba, con la regina dai piedi deformi aiutata da un serpente a far buona guardia a un grande tesoro nascosto in una barma (grotta), forse il rifugio delle Tan-e dij Afé. Queste caverne misteriose sotto la pietra dal volto umano si trovano anche a poca distanza dal rio Janka o “delle Janke”, dal nome intraducibile con origini pre-latine il cui significato originale è andato perduto, anche se può legittimamente richiamare il mito delle donne dai piedi d’oca.

Proprio il termine “Janka” evoca una perduta civiltà megalitica e lo prova la non casuale affinità con quello delle janas, misteriose presenze femminili che nella tradizione popolare della Sardegna più arcaica “tessono nell’arcolaio il destino della vita” e stanno a guardia d’immensi tesori nascondendosi nell’appartata località di Pranu Manteddu, a Goni nel Cagliaritano, all’interno delle domus de janas (case delle fate) scavate nella roccia al centro di cerchi di pietre, probabili luoghi di culti ancestrali.

La regina buona e quella cattiva

Per di più, figure con nomi molto simili e con analoghe caratteristiche sono ben presenti nel folklore montanaro di gran parte dell’arco alpino. A cominciare dalle jane delle valli Cuneesi, anch’esse coi piedi deformi e capeggiate da una regina con gli arti inferiori mostruosi e animaleschi. Al mito ancestrale d’una popolazione con caratteristiche peculiari si è sovrapposto, confondendosi con quello più remoto, il ricordo dell’intrusione effettivamente avvenuta nel Trecento di Giovanna I d’Angiò: fu sovrana di Napoli ma, costretta a fuggire in Provenza dopo l’invasione del suo regno da parte del cognato Luigi d’Ungheria, lasciò cattiva fama di sé passando nel Cuneese.

Nacque così la leggenda della malefica regina provenzale, la castellana del Bech d’Arnòstia sopra Boves che per tiranneggiare i poveri montanari del luogo avrebbe preteso delle calzature adatte al suo piede; ma non ne trovò nessuna di suo gradimento, finché gli sconcertati bovesani scoprirono che l’irascibile e rabbiosa Rejna Jana nascondeva l’inconfessabile segreto dei piedi di pollastra. Solo allora i bovesani la costrinsero ad andarsene.

Lo stesso personaggio assume una caratteristica del tutto opposta nella tradizione popolare di Albaretto della Torre (CN), dove la Regina Gioana viene ricordata come benefica e buona governante al punto che le venne dedicata una preghiera, oltre a una canzone popolare che esalta “la Rejna de nostro montano” e implora la “Vierge Maria, per plans e montagno garda[r] nòstra Rejna Joano”.

La sovrapposizione tra l’antica credenza nelle donne coi piedi deformi e la sovrana tiranna è rafforzata dalla diceria negativa che circonda Giovanna d’Angiò nel folklore napoletano, dove viene ricordata come “donna perfida, crudele, istigatrice di guerre e di pubbliche calamità” oltre che lussuriosa e dall’attività sessuale sfrenata.

Marilena Trucchi, nello studio Giovanna: buona o sanguinaria? pubblicato su “Primalpe”, ricorda che la sua figura è controversa e contraddittoria così come emerge dal leggendario delle diverse località.

In Val Maira viene descritta come una buona e infelice sovrana, religiosa ma anche superstiziosa; è ricordata ad Albaretto con amore e devozione filiale, mentre nelle valli Gesso e Vermenagna diventa una fuggitiva, rifugiata sulle montagne tra gente che l’amava e la proteggeva per sfuggire al figlio del re di Francia, che la voleva in sposa ma ne era stato respinto. Nascosta sopra Roaschia su un piano che oggi è noto come Lou plan de la Reino, allorché il Delfino sta per catturarla

il monte si spacca in due, l’intera costa che guarda Roaschia precipita travolgendo il principe ed il suo seguito e lasciandosi dietro una rovina di macigni e di scaglie pietrose, che appaiono tuttora in lunghe colate sul versante nord. La tradizione dice che da allora la vetta apparve più aguzza e fu chiamata “lou Bec dou Rèj” (il becco del Re), poi trasformato in “bec d’Ourèl”.

Ulteriori racconti sulla misteriosa sovrana la trasformano in buona e devota cristiana. A Borgo San Dalmazzo viene descritta rinchiusa in volontaria clausura, pregando all’interno d’una grotta oggi nota come Garb dla Rana Giana per adempiere le prescrizioni del beato Dalmazzo. In Val Vermenagna si favoleggia d’un breve soggiorno in una caverna del monte Arnostia, verso il Vallon Grande; mentre si trasforma in una donna lussuriosa in Valle Grana dove “presso il Santuario di Ripoli, sulla strada tra Dronero e Montemale, vi era un castello che portava il nome della Regina Giovanna, perché in detto luogo furono visti più volte lei ed un suo amante rifugiarsi tra i boschi e le rocce per abbandonarsi a tutti i piaceri”.

Altrettanto malefica appare a Boves dove diventa “una povera donna, vittima di forze diaboliche, e spesso sotto l’influenza dello spirito maligno che la induceva ad agire in modo insensato e crudele”, sempre però con la ricorrente anomalia fisica scoperta quando, stabilitasi in un castello sul Bec d’Arnostia, la bizzarra regina promise di guarire i bovesani da una mortifera epidemia “a patto che le procurassero un paio di scarpe adatte ai suoi piedi. I piedi però non si vedevano perché il suo manto li copriva interamente e nessuno osò chiedere che li mostrasse”, e quando finalmente si decise a farlo si scoprì che “erano zampe di gallina” così umilianti che la poveretta abbandonò il castello e fuggì lontano piangendo a dirotto. Lasciando dietro di sé un grande ricordo, come scriveva Lorenzo Peirone nella Storia popolare di Boves, perché proprio “il nome di Renostia verrebbe da Reyna-ostia; porta, casa della Regina”, ma soprattutto perché “ai confini di Boves c’è tuttora una grotta, una enorme buca – il Garb dla Rana Giana – che sarebbe appunto stata abitata dalla Regina Giovanna. Vicino alla grotta doveva esserci il castello”.

Una sovrana dai molti volti ma con una reggia pietrosa e gli arti anormali, come J’Afé dai piedi d’oca sotto il Dèir biellese dove un essere fatato mostra miracolosamente il suo volto di pietra al sole della val dl’Elf più remota e nascosta.

Diversità e femminilità

Cosaì tutti questi racconti fantastici si arricchiscono di volta in volta di elementi locali originali, pur conservando il ricordo di una figura deforme, straniera e comunque fuor del comune; e se per molti versi sono simili a quelli biellesi, hanno analogie non casuali con altri delle varie regioni padane e alpine.

Basti ricordare la tradizione popolare di Alessandria, dove compare una deforme e crudele regina straniera chiamata Pedoca, arrogante quanto stupida al punto d’essere ricordata nei detti popolari con l’espressione Gnurant c’mé Pedòca. Calata dal nord alla testa d’un grande esercito, la spietata sovrana sarebbe stata sconfitta dalla scaltrezza della gente del posto e costretta a fuggire dalla regione alessandrina di Villa del Foro, dove san Baudolino avrebbe respinto con la sola forza della Fede un’invasione di oche starnazzanti credute “spiriti maligni, venuti dall’inferno a tormentare la povera gente che lavora”.

Le oche predatrici in cui si sarebbero materializzati i diavoli avrebbero terrorizzato i popolani nella località dove aveva trovato rifugio santa Varena, giuntavi con un volo magico dalla Svizzera a cavallo d’una roccia, la Pèra d’ Santa Varèjna, cementata sulla facciata della chiesa del paese e ancor oggi oggetto di venerazione poiché la si ritiene guaritrice del mal di schiena.

La storia reale si confonde con quella immaginata, il fantastico si amalgama con la Fede e talvolta la motiva, ma malgrado ogni possibile distorsione, dalla memoria inconscia più profonda brandelli d’una cultura delle origini non sono andati perduti. In tutto l’arco alpino.

Perciò Oberto Ameraldi nel libro Storie di povera gente ricorda che in Val Camonica persiste la tradizione delle donne malefiche con gli arti inferiori animaleschi e deformati. Leggenda che a Esine viene addirittura tramandata come vicenda effettivamente vissuta ancora negli anni Cinquanta da un calzolaio del paese, il quale si sarebbe trovato a dover fornire delle calzature a una “sciurina” sconosciuta: ella si sarebbe rivelata una strega con “zampe caprine”, e di fronte al terrore del pover’uomo per i “pé de cavra” si sarebbe poi allontanata “lasciando nella bottega un odore di zolfo e di bruciato”.

Nel libro Madòra che pòra. Storie e leggende della Valle Trompia, Giovanni Raza spiega che gli arti deformi sono usuali nei personaggi del folklore lombardo alpino. Sono spesso stranieri, quasi sempre donne, vengono cacciati dalla gente del posto a causa dei loro difetti fisici e non riescono o non vogliono rivelare misteriosi segreti a loro conoscenza. La malformazione stessa tradisce la loro natura demoniaca.

Nella originale variante locale, una donna bellissima sarebbe apparsa in una notte tempestosa a un mandriano che si trovava nella sua baita sul monte Blumone, poco distante dall’Adamello, chiedendo aiuto ma spingendo il malcapitato a fuggire dopo aver “lasciato intravedere degli zoccoli caprini”.

Un’altra creatura dai piedi di capra è protagonista della disavventura di un cacciatore di Pisogne, mentre erano addirittura dieci le ragazze bionde che invitarono al ballo un giovane di Gombio di Polaveno, costretto anch’egli a darsela a gambe scoprendo che “avevano zampe e piedi di capra, mentre dalla gonna spuntava la coda”.

Nel folklore della Lessinia, chiusa a nord dalla selvaggia Val di Ronchi e dai monti del Carega, compaiono le fade, con caratteristiche che non le avvicinano affatto alle donne fatate guardiane delle fonti, ma le presentano mentre banchettano con carne umana in combutta con gli orchi, uno dei quali descritto con sette teste.

Anche i capricciosi Selegan Lauti, conosciuti a Giazza (VR) come “Le Beate Genti”, avevano tendenze antropofaghe e consumavano i loro pasti nascosti nel covo del Selegankuval a Terrazzo, dove sarebbero stati obbligati a vivere isolati dalla potente maledizione lanciata contro di loro da san Carlo Borromeo durante il viaggio al Concilio di Trento.

A Sprea le fade venivano descritte come donne che vivevano una vita normale, ma nascondevano deformità fisiche come mani e corpo pelosi e piedi caprini.

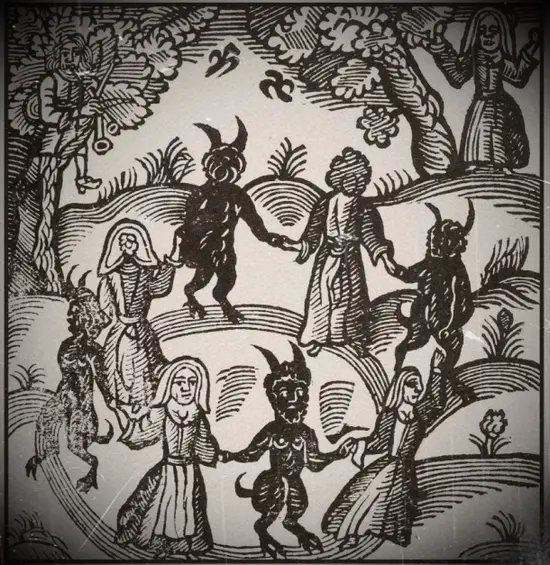

Sia in Val di Resia sia nella Val Canale si affollano figure straordinarie come gnomi, folletti, esseri selvatici, orcui e streghe speciali, le aganis con i piedi a rovescio, vecchie e brutte, crudeli rapitrici di persone per appagarsi delle loro carni dopo averle uccise per ordine d’una perfida regina tutta coperta d’oro. La loro abitazione preferita era una caverna che si diceva penetrasse a fondo sotto il monte Camin, dove si sarebbero nascoste tenendosi lontane dalle altre striis che si radunavano vicino alla borgata di Mueç per ballare nelle notti di luna piena, ma anche per preparare intrugli malefici.

Pavle Merkù nel saggio Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia ricorda che nelle valli del Natisone queste creature particolari venivano chiamate krivapete, termine derivato dalle parole slovene kriv(curvo) perché descritte come anziane, e peta (tallone) per la creduta deformità degli arti inferiori. Esse mantenevano le caratteristiche di donne feroci, selvagge ma soprattutto libere, di cui s’è davvero creduta l’esistenza al punto che fu soprattutto per estirpare una volta per tutte il mito inquietante di queste figure femminili ribelli che gli inquisitori di Aquileia si accanirono contro povere donne ritenute “diverse”. Più streghe di tutte le streghe, forse perché non lo erano.

Insistendo sulla differente fisicità, si lasciava in ombra la loro forte femminilità, messa sotto giusta luce da Luciana Percovich e Aldina De Stefano nel libro Le Krivapete delle Valli del Natisone in Preistoria in Italia. La Civiltà della Dea in Italia, ricordando che nei racconti fantastici su di loro si sono individuati, nascosti, occultati o negati dall’ufficialità conformista, “sorprendenti segni, che vanno dalla sacralità del divino femminile nella cultura della Dea Madre del Neolitico, alla svalutazione dell’essere donna ‘diversa’ (i piedi storti ne sono un marchio) nella cultura post-pagana dei secoli successivi”.

Le leggende raccontano tutta un’altra storia.