Mentre si susseguono, e anzi aumentano di numero, i conflitti armati fra Stati o fazioni diverse in aree geografiche a noi vicine, dall’Ucraina al vicino Oriente, dal Sahel all’Africa equatoriale, una bomba a orologeria rimane ancora non disinnescata nei Balcani, appena al di là dell’Adriatico: quella del Kosovo. Qui la tensione mai sopita fra i due principali gruppi etnici presenti sul territorio (i serbi, slavi di religione cristiano-ortodossa, e i kosovari di etnia albanese e bosniacca, in grande maggioranza di religione islamica) è sempre pronta a risalire in superficie, alimentata spesso da due convitati di pietra appena più lontani: da un lato i russi, storici alleati dei serbi – il cui governo ha comunque fatto richiesta di ingresso nell’Unione Europea – dall’altro gli albanesi e i turchi, i cui intellettuali parlano ancora oggi della “grande Albania”. Si tratta dell’obiettivo ideologico a cui tende dall’inizio dell’800 il movimento panalbanese presente in tutta l’area balcanica, all’interno del quale sopravvivono sentimenti di nostalgia per la grandezza ottomana del passato (non a caso in tutto il territorio kosovaro la bandiera turca sventola spesso sulle case e vicino alle moschee accanto a quella del Kosovo).

Le tensioni fra serbi e kosovari

Ma, per inquadrare meglio le problematiche di questa parte spesso dimenticata dell’Europa, è necessario fare un passo indietro e ricordare che quella che è stata una provincia della Serbia (e prima ancora della Iugoslavia) è in realtà solo un piccolo territorio, con una superficie di 10.887 kmq (pari a quella dell’Abruzzo), confinante soprattutto con la Serbia ma anche con la Macedonia del Nord, l’Albania e il Montenegro, che ha dichiarato la propria indipendenza unilaterale nel 2008, dopo una sanguinosa guerra di indipendenza con la Serbia avvenuta nel 1999 che ha visto l’ex provincia ottenere l’agognata indipendenza da Belgrado solo perché sostenuta militarmente dagli Stati Uniti e dall’Europa, cioè con l’appoggio delle truppe della nato.

Ma né la Serbia né la Russia, con cui i serbi vantano come già detto un antico legame culturale, hanno mai riconosciuto la costituzione del nuovo Stato; e quindi la pace, su tutto il suo territorio e in particolare nell’area settentrionale e nord-occidentale dove rimane tuttora una numerosa presenza etnica serba all’interno di varie enclavi, resta ancora labile, come dimostrano le continue scaramucce e a volte gli scontri veri e propri fra fazioni delle due etnie; una pace che è garantita, spesso anche con difficoltà, da una missione militare internazionale denominata kfor (Kosovo Force), che opera a fronte di una risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, composta da una forza militare di interposizione di vari Paesi alla cui guida, fin dall’inizio, c’è sempre stata l’Italia, con un quartiere generale nella capitale del piccolo Stato, Pristina, e alcuni dislocamenti locali proprio nelle aree di maggiore tensione (a Urosevac, a Pec, a Jakovitza, eccetera).

Come sempre, tuttavia, le questioni religiose e culturali mascherano ben più profonde e importanti rivalità politiche, sociali ed economiche fra le due fazioni avversarie, come nella vicina Bosnia Herzegovina, altra area di frizioni latenti e mai sopite fra bosniaci (anch’essi in maggioranza di religione islamica) e serbi; rivalità che nella vecchia Iugoslavia un regime dittatoriale e ateo come quello di Tito riusciva a tenere a bada, ma che sono emerse e quindi esplose con il regime di Slobodan Milošević che sostituì Tito nel 1989 al timone del governo di Belgrado, decidendo di accentrare ancor più il potere centrale e annullando quelle minime autonomie locali concesse in precedenza proprio in favore dei vari gruppi etnici che popolavano la “terra slava del sud” (tale è il significato del termine “Iugoslavia”) e che, proprio a fronte delle violente repressioni operate dall’esercito serbo di Milosevic, portarono alle lotte per l’indipendenza da Belgrado dei vari Stati che in pochi anni sarebbero nati dalla deflagrazione della ex Federazione dei Balcani (Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro e, appunto, Kosovo).

Il territorio del Kosovo, come quello del Sangiaccato (la provincia della Serbia sud-occidentale con la quale confina), è una zona di grande fascino agreste. Da queste parti, in una natura spesso ancora incontaminata, si registrano le condizioni ambientali più difficili dell’Europa centrale, con i Balcani che vantano molte cime al di sopra dei milleseicento metri, definendo le ripide pareti di molti canyon. Non stupisce, quindi, che si registrino in inverno temperature polari con stagioni lunghe e nevose, durante le quali le strade rimangono chiuse per settimane, mentre poi in estate si assiste a un innalzarsi delle temperature con medie elevate. La tarda primavera, invece, un po’ dappertutto è una piacevole esplosione di prati fioriti e di temperature gradevoli, in cui è facile assistere al pascolo delle mandrie di bestiame, celebrate insieme ai formaggi locali, il più famoso dei quali è il sjenički.

A causa del forzato isolamento in alcune delle località il tempo sembra essersi fermato, preservando molte delle secolari tradizioni, fra costumi, canzoni e rituali, il che ne fa un tesoro etnografico da continuare a custodire e preservare gelosamente da parte di tutta l’Europa. A ciò si aggiunge un’altra caratteristica che fa di questo territorio una meta molto interessante per la conoscenza dei Balcani: nelle vallate attraversate dai fiumi che nascono dalle montagne balcaniche, e soprattutto nella vallata del fiume Ibar, che ha costituito da sempre un’importante via di comunicazione, i re serbi disseminarono nei secoli passati, già prima dell’anno Mille, eccezionali chiese e austeri monasteri, dando alla zona il nome di “Valle dei Re”: meravigliosi complessi come quelli di Studenica e di Žiča, ancora in territorio serbo, cui seguirono altri verso sud, cioè verso l’attuale Kosovo, come perle che davano luce divina al territorio e che tutt’oggi hanno tanto da offrire ai (pochi) visitatori che si avventurano da queste parti.

A causa del forzato isolamento in alcune delle località il tempo sembra essersi fermato, preservando molte delle secolari tradizioni, fra costumi, canzoni e rituali, il che ne fa un tesoro etnografico da continuare a custodire e preservare gelosamente da parte di tutta l’Europa. A ciò si aggiunge un’altra caratteristica che fa di questo territorio una meta molto interessante per la conoscenza dei Balcani: nelle vallate attraversate dai fiumi che nascono dalle montagne balcaniche, e soprattutto nella vallata del fiume Ibar, che ha costituito da sempre un’importante via di comunicazione, i re serbi disseminarono nei secoli passati, già prima dell’anno Mille, eccezionali chiese e austeri monasteri, dando alla zona il nome di “Valle dei Re”: meravigliosi complessi come quelli di Studenica e di Žiča, ancora in territorio serbo, cui seguirono altri verso sud, cioè verso l’attuale Kosovo, come perle che davano luce divina al territorio e che tutt’oggi hanno tanto da offrire ai (pochi) visitatori che si avventurano da queste parti.

Il contraltare di questa situazione monumentale è la vista di cittadine dall’atmosfera ottomana, già nelle terre di confine dell’area serba (dove comunque vive ancora una minoranza sempre più sparuta di etnia kosovara-albanese o bosniaca): qui svettano verso il cielo irti e sottili minareti, che divengono in territorio kosovaro una presenza costante e ben più significativa del paesaggio antropico, una presenza sviluppatasi ancor più negli ultimi decenni quasi come un emblema identitario attribuito al territorio dai musulmani, un “marchiamento” ormai definitivo del proprio territorio ed evidenza di una convivenza ormai quasi impossibile – ma comunque mai stata facile – fra le due etnie e i fedeli delle due (contrapposte) religioni, portate a simboli delle rispettive culture.

È la ragione per cui tutti i monasteri serbo-ortodossi in territorio kosovaro, talvolta privati in tutto o in parte dei vasti terreni limitrofi che ne garantivano un tempo l’autonomia economica, e protetti da una cinta di mura che ne fa dei monasteri-fortezza (al pari di altri del territorio balcanico retaggio della difesa dei cristiani contro l’avanzata ottomana del passato), rimangono ancora ai nostri giorni presidiati dalle truppe di interposizione del contingente kfor, che vigilano sia sulla sicurezza dei monumenti religiosi sia sull’incolumità dei monaci e della popolazione che vive nelle piccole enclavi serbe; qui rimangono di fatto segregate le minoranze rimaste nel giovane Paese, ridotte oggi a circa il 6% della popolazione complessiva rispetto all’11% di fine ‘900, protette dalle truppe dei militari della nato per conto dell’onu.

Tuttavia, come già dicevamo, il fuoco della discordia cova da anni sotto la cenere e non sempre il contingente kfor riesce a neutralizzare i conflitti esistenti se questi a un certo punto esplodono violentemente. Così, proprio di recente, a Banjska un commando di nazionalisti serbi ha preso d’assalto un villaggio kosovaro e si è barricato all’interno di un monastero locale che invece è sotto la giurisdizione della chiesa ortodossa serba (quello di Zvecan); qui già nello scorso maggio erano scoppiati violenti scontri in cui anche un agente kosovaro era rimasto ucciso. Ma il bilancio di questo recente atto è stato davvero pesante poiché le autorità di Pristina hanno ordinato comunque un blitz notturno nel quale hanno perso la vita sette assalitori del commando serbo, mentre altri quattro sono stati arrestati. Ma l’azione antiterrorismo ha a sua volta provocato altri scontri nelle aree di confine fra le due comunità, e così i pochi valichi di frontiera attualmente aperti fra Kosovo e Serbia sono stati chiusi provocando ulteriori scontri e sassaiole anche in altre zone di confine fra le due popolazioni o fra gruppi di nazionalisti serbi e la polizia kosovara, che si sono propagate pian piano in tutto il nord del Kosovo, con pesanti accuse fra i governi di Pristina e di Belgrado sulle responsabilità reciproche e con l’intervento delle truppe della missione kfor che hanno tentato di pacificare gli animi creando zone cuscinetto fra le due fazioni.

E per quanto se ne parli davvero poco – anche perché l’attenzione dei media europei è per ora tutta concentrata sulla guerra in Ucraina e, adesso, anche sul nuovo conflitto in Palestina acceso dai miliziani di Hamas che ha provocato la reazione di Israele – con il passare del tempo la situazione fra i due Paesi balcanici e le relative etnie sembra peggiorare in un’escalation della tensione di cui non si intravede onestamente la fine e in cui la forza di pace (composta da meno di quattromila soldati) sembra a volte impotente.

A ingenerare spesso le violenze sono episodi anche banali di intolleranza reciproca, come i cartelli e le insegne stradali in cirillico che i korsovari sostituiscono continuamente con quelle in caratteri latini e toponomastica albanofona; o come quando i pagamenti in euro (la valuta vigente in Kosovo, anche se il Paese non aderisce ancora all’Unione Europea) vengono rifiutati dalla comunità serba che vuole continuare a usare il dinaro di Belgrado; o come quando i veicoli della comunità serba vengono fermati perché circolano senza targa, in segno di protesta contro quella sostitutiva con la bandiera kosovara. Uno Stato, il Kosovo, che per l’appunto per i serbi non esiste e che quindi anche la comunità serba locale continua a non riconoscere.

D’altronde, proprio pochi giorni fa il premier serbo Aleksandar Vucic ha ribadito: “Giammai riconosceremo un Kosovo indipendente. Ci potete fare qualsiasi cosa, ma la Serbia non riconoscerà mai il Kosovo come Stato”. Belgrado si è detta come sempre pronta a negoziare attraverso i canali diplomatici dell’Unione Europea, ma “il riconoscimento del Kosovo ve lo potete scordare”; questo è in sostanza ciò che ha mandato a dire Vucic a Bruxelles.

Un’altra evidenza di questa insolubile situazione è legata alle elezioni amministrative svoltesi in Kosovo nel maggio scorso, elezioni alle quali la minoranza serba (che in alcuni comuni in realtà non è affatto così minoritaria) non ha partecipato disertando in blocco i seggi elettorali; ma scendendo subito dopo in piazza per protestare contro l’elezione dei nuovi amministratori, tutti ovviamente di etnia albanese anche nelle zone dove la presenza serba è significativa, e per chiedere il ritiro dalle loro enclavi della polizia kosovara, come avvenuto nella cittadina di Zvecan dove gli scontri sono proseguiti a lungo coinvolgendo anche diversi militari della missione kfor, rimasti feriti per separare i più violenti fra le due fazioni.

Ma come dimenticare gli scontri con diverse decine di feriti anche fra gli stessi militari delle truppe kfor, oltre che fra i civili di ambo le parti, dell’aprile del 2022 per la questione del ponte sul fiume Ibar che simbolicamente “divide” (anziché “unire”) il quartiere serbo da quello albanese, più piccolo, nella città di Mitrovica? Eppure, proprio qui, a Mitrovica, esiste e continua a operare un’università in lingua serba che conta dieci facoltà e che fa parte dell’Unione delle Università Serbe, mentre nella capitale Pristina vi è l’unico ateneo in lingua albanese del Kosovo, che conta diciassette facoltà.

Distruzione di una civiltà

Ma, volendo andare al di là della geopolitica, non si possono comprendere a pieno le ragioni per cui i serbi rimangono così strenuamente legati a questo territorio, pure modesto dal punto di vista dell’estensione, se non tentando un’analisi etno-antropologica della questione ed entrando quindi nei dettagli di quelli che sono i due luoghi sacri più importanti del cristianesimo dei Balcani, che si trovano proprio qui in Kosovo.

Anzi, dobbiamo partire anche dal significato in lingua serba del termine “Kosovo”, che in slavo significa “campo dei merli”. Il nome fu dato a tutto il territorio di quest’area dopo la leggendaria battaglia che i serbi combatterono nel 1389 per cercare di fermare l’avanzata turca e che, grazie al sacrificio della maggior parte del loro esercito, consentì ancora per parecchi decenni di bloccare l’insediamento ottomano nei Balcani centrali. L’episodio storico rappresenta la chiave di volta per comprendere l’orgoglio nazionale serbo: i serbi, infatti, proprio in quest’area videro nascere l’identità religiosa e nazionale della loro nazione, e quindi non possono rassegnarsi facilmente al fatto che adesso il Kosovo non appartenga più allo Stato serbo nemmeno come provincia autonoma, come lo era ai tempi di Tito e della Federazione Iugoslava.

D’altro canto, il fatto che questo territorio, dall’indomani della proclamata indipendenza, sia stato via via popolato da abitanti di etnia albanese, che oggi ha superato il 95% della popolazione complessiva, costringendo a una migrazione forzata gran parte della popolazione slava un tempo qui stanziata, non ha potuto sradicare il retaggio medievale serbo, anche se perseguitato da secoli di dominazione ottomana, ancora vivo nei più importanti monasteri ortodossi del Paese: strutture rimaste come enclavi della cultura serba, e quindi protette dalle forze della missione kfor dal resto della popolazione kosovara, che negli ultimi anni ha consapevolmente e deliberatamente attuato una politica di esplosione demografica riuscendo ad allontanare circa la metà della minoranza serba, e che è riuscita finanche a distruggere quasi cento luoghi di culto cristiani dell’area, mentre di pari passo andava innalzando al cielo decine di minareti di nuove moschee, proprio a “marchiare”, come già accennavamo, il territorio.

Né deve meravigliare che la Metohija, cioè il territorio di confine con Serbia e Montenegro, abbia derivato il suo nome dalle grandi tenute monasteriali, le metoh, fondate dai regnanti serbi Nemanijċ in questa fertile regione, dove quasi a ridosso della frontiera è possibile visitare due monasteri fondamentali per l’importanza storica, artistica e religiosa della cultura serba, rimasti fra le poche testimonianze di una identità culturale e religiosa altrove spazzata via dalla presenza ottomana e poi, per le piccole chiese locali, dalla violenza degli ultimi anni della parte albanese, come dimostrano le rovine dei numerosi edifici sacri distrutti in vari villaggi del Paese.

Peccato, quindi, che l’area non sia ancora del tutto “normalizzata” dato che, a fronte dei nuovi minareti delle moschee che, come dicevamo, sorgono come funghi sia nei centri abitati sia nelle campagne, questa terra, per altro estremamente ospitale nei riguardi dei pochi stranieri che ne varcano i confini, custodisce grandiosi tesori in pietra, come i suggestivi monasteri ortodossi ricchi di storia e di arte, che meritano una visita approfondita e che, per una ulteriore protezione, sono stati posti sotto tutela anche dall’unesco.

Il Patriarcato di Peċ

Preferendo l’ingresso in Kosovo dal confine montenegrino anziché da quello serbo poco distante, bastano pochissimi chilometri per raggiungere la pianura su cui si allarga la città di Peja (Peċ), nata come sede di mercato delle risorse agricole dell’importante monastero situato ai suoi margini e in seguito sviluppatasi come bazar ottomano.

Nonostante i danni subiti durante i bombardamenti del 1999, la Čaršija, il vecchio quartiere commerciale della cittadina, è uno dei più belli dell’area, in cui si sono conservate molte vecchie botteghe come quelle dei calderai, degli orefici, dei falegnami, dei sellai, tutti artigiani tradizionali per cui il mercato cittadino era famoso.

Circondata dalle botteghe tradizionali e da quelle più “moderne” che vendono scarpe e abbigliamento dozzinale, si innalza la moschea Bajrakli, la più importante della città, risalente al ‘400, alla cui sinistra si trova la tomba marmorea di Hadži Zeka, arricchita da decorazioni floreali. Ma numerose sono quasi a ogni angolo le moschee con gli alti minareti che svettano al di sopra dei tetti delle abitazioni, muti testimoni della rivoluzione demografica avvenuta anche in questa città negli ultimi decenni, mentre del tutto sconosciute sono ormai le poche chiese rimaste spesso malconce nell’abitato.

Alla periferia di questa città e in netto contrasto con lo scenario spiccatamente islamico, si trova la prima isola di cultura serbo-ortodossa di cui vogliamo parlarvi, il suggestivo Patriarcato di Peċ (Peċka Patrijaršija), raggiungibile dopo aver chiesto con insistenza indicazioni ai passanti, dato che in città non è stato lasciato dalle autorità kosovare (volutamente) nessun cartello stradale relativo ai monasteri cristiani circostanti.

Il complesso, situato sul fiume Districa, è presidiato dai soldati sloveni della missione kfor, presso cui si deposita il passaporto per ottenere il pass di ingresso che dà poi accesso al parcheggio a ridosso della cortina muraria del complesso sacro, anch’esso (come quelli del Sangiaccato in territorio serbo) più simile all’esterno a una fortezza militare che a un luogo sacro.

Dopo aver superato l’ingresso ci troviamo nel recinto interno su cui si allarga un cortile fiorito scandito dalla presenza di un gelso quasi millenario piantato da San Sava che dà ancora i suoi frutti e che è amorevolmente curato dalle suore del relativo convento, quasi un’oasi al di fuori del tempo e dello spazio. La struttura risale alla prima metà del ‘200 allorché venne costruito per divenire il luogo di sepoltura degli arcivescovi serbi, ma in seguito vi venne trasferita la stessa sede dell’arcivescovado, facendo sì che già all’inizio del ‘300 il complesso diventasse il più importante monastero dell’area; tanto che nel 1346 venne elevato addirittura a sede del patriarcato serbo-ortodosso.

Da qui i patriarchi, nonostante l’offensiva turca che procurò numerosi danni agli edifici, dirigevano la Chiesa serba e con essa le sorti dell’intera nazione, prima che la struttura venisse più volte depredata e bruciata e nel 1766 venisse abolito dai turchi il patriarcato di Serbia.

Anche l’800 e il ‘900 non sono stati secoli sereni per il complesso, che ha subìto nuove devastazioni dagli estremisti albanesi; cio nonostante, il Patriarcato di Peċ riveste ancora un ruolo importantissimo nella chiesa ortodossa serba, dato che al suo interno avviene la cerimonia di investitura di tutti i patriarchi serbi. Si tratta quindi di una sorta di “Vaticano serbo”, e per il suo popolo non è facile digerire che non si trovi più all’interno del suolo nazionale…

L’insieme è costituito da tre chiese e da una cappella collegate in un’unica struttura, che è dipinta all’esterno di rosso e le unisce attraverso un esonartece; l’esterno è caratterizzato da cupole e da bifore gotiche, affiancato dalla torre campanaria, ma è all’interno che ci si rende conto dell’importanza monumentale e artistica del luogo, grazie alla profusione di affreschi di altissimo pregio che coprono ogni centimetro delle pareti e del tetto del complesso; in particolare il lungo esonartece, diviso in due navate da colonne, da cui si penetra nelle tre chiese, è completamente ricoperto da affreschi del ‘300 e dei secoli successivi raffiguranti l’albero genealogico della dinastia Nemanjiċ, uno splendido Giudizio Universale e il calendario liturgico con un dipinto diverso per ciascun giorno dell’anno.

La chiesa più antica è quella centrale, dedicata ai Santi Apostoli; risale alla prima metà del ‘300 e ospita splendidi affreschi con il ciclo della Passione e i ritratti della dinastia dei Nemanjiċ, oltre alla figura della Vergine con le braccia aperte (unica nel suo genere) nel catino absidale, mentre l’iconostasi è settecentesca.

Alla sua destra si trova la più piccola chiesa di Sveti Dimitrije (San Demetrio), costruita intorno al 1320, con uno spazio davvero grande rispetto alle dimensioni generali complessive, in cui è iscritto l’altare; all’interno sono visibili gli affreschi della vita del santo, ritratti di sovrani e patriarchi, oltre alla Natività di Cristo.

Alla sua sinistra si incontra la terza chiesa, la cattedrale dedicata alla Madonna Ogiditria (letteralmente “che istruisce”, “che mostra la direzione”), con alcuni dei più importanti affreschi serbi del ‘300, come quello con il ritratto dell’Arcivescovo Danilo II che commissionò la chiesa e che presenta l’edificio al profeta Daniele, o come quelli dell’Assunzione della Vergine e del Giudizio Universale. Nell’angolo nord-ovest dell’edificio si trova il grande sarcofago in marmo rosso in cui giacciono le spoglie del suo fondatore, mentre l’iconostasi attuale è ben più moderna, essendo andata distrutta quella originaria. Accanto si trova il trono del patriarca serbo, un magnifico esempio d’intarsio ligneo e aureo. Di grande effetto, infine, la cupola centrale con il Cristo Pantocrator, tanto simile a quello presente nei duomi siciliani di Monreale e Cefalù, di matrice normanno-sveva.

Sulla parete sud di quest’ultima chiesa è infine appoggiata la piccola cappella di Sveti Nikola (San Nicola), raggiungibile dall’esterno, una costruzione molto più semplice delle altre tre chiese del complesso, che mostra affreschi del ‘600 sulla vita del santo, venerato in tutto l’oriente cristiano così come in occidente, e in particolare a Bari.

Degli altri edifici monastici che un tempo esistevano è rimasto ben poco: le loro fondamenta sono visibili nel giardino del monastero, mentre l’antica torre è stata restaurata ed è la sola parte rimasta del complesso monasteriale; gli edifici oggi visibili sono tutti moderni, costruiti tra la metà dell’Ottocento e la metà del secolo scorso e sono adibiti ad alloggi delle monache che custodiscono i tesori del patriarcato.

Tra i monaci di Visoki Dečani

Altrettanto imperdibile per comprendere il senso della religiosità serbo-ortodossa è il grande monastero, situato quindici chilometri a sud di Peċ, nel villaggio di Dečani, anche in questo caso senza che qualche cartello mostri le indicazioni stradali per raggiungerlo. Qui comunque è più facile trovare la strada, essendo sufficiente seguire le indicazioni per il “Villaggio Italia”, sede del comando kfor che presidia il monastero stesso, i cui monaci non possono lasciare il complesso senza rischiare davvero l’incolumità personale, a causa della presenza di gruppi di facinorosi ed estremisti islamici fra i residenti albanesi del vicino centro abitato.

Giungendo al parcheggio di fronte al monastero è visibile il posto di blocco dei nostri connazionali, con autoblindo e dissuasori militari. Anche qui per visitare il complesso è necessario depositare il passaporto, ottenendo in cambio il pass d’ingresso.

Il magnifico monastero è il più grande, oltre che il meglio conservato, dell’area kosovara, ed è iscritto nel patrimonio dell’umanità per il suo altissimo valore storico, artistico e religioso; è situato nella valle della Districa, circondato da colline e boschi. Venne fondato da re Stefan Uroš all’inizio del ‘300, conosciuto dopo questa grandiosa costruzione come Stefan Dečanski.

A rendere eccezionale il complesso è il fatto che durante la dominazione ottomana la struttura venne saccheggiata una sola volta, sfuggendo così alle continue disastrose devastazioni subite dagli altri monasteri balcanici; e ciò grazie alla sua relativa distanza dalle strade principali, ma anche perché gli albanesi locali, nonostante fossero musulmani, lo consideravano sacro anche per loro tanto da farsene protettori, quanto meno fino all’Ottocento, dalle scorrerie turche.

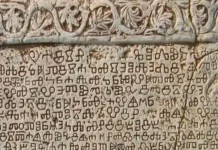

Il complesso è circondato, come gli altri monasteri di quest’area se non di più, da una robusta cinta muraria e vi si accede solamente attraverso una porta medievale; questa proietta nel vasto cortile su cui si affacciano gli edifici monastici in pietra e legno e al cui centro si innalza come una visione la pregevole chiesa del Cristo Pantocratore, lunga trentasei metri e alta ventinove (una delle più grandi strutture medievali serbe), la cui costruzione iniziò nel 1327; è un edificio a cinque navate (anche questo è un particolare del tutto eccezionale) con tre absidi e una cupola, dalla decorazione romanica, con tocchi di gotico di influenza pugliese; presenta una facciata coperta da conci di marmo grigio, bianco e rosa allineati in file e scandita da tre portali incisi, da due trifore, da ventuno bifore e numerose monofore. La parte superiore della facciata è decorata da teste antropomorfe e zoomorfe, mentre i diversi portali sono decorati da alcuni bassorilievi, con figure di Cristo, angeli, segni zodiacali e iscrizioni cirilliche sulla fondazione della chiesa.

L’interno è completamente decorato da affreschi, oltre un migliaio, realizzati nell’arco di soli tredici anni, che rappresentano la più grande superficie sopravvissuta di dipinti medievali al mondo. Vi sono raffigurati una ventina di cicli che si distinguono per i colori brillanti, la vivacità del disegno e la precisione dei dettagli in grado di lasciare a bocca aperta per l’emozione.

Nel monastero abitano ancor oggi venticinque monaci, alcuni dei quali parlano anche l’italiano, imparato dalle truppe del contingente kfor. Uno di loro, padre Francesco, è proprio italiano e quindi risulta facile farsi accompagnare per una visita guidata nella nostra lingua direttamente dai monaci. Questi ultimi, anche se molto indaffarati per le numerose incombenze da affrontare, ricevono cordialmente i visitatori, e capita che un saluto lo rivolga anche il veteromonaco Andrei, il padre superiore, che è anche il rettore del seminario di Prizren situato a una sessantina di chilometri da qui (uno degli edifici che i monaci stanno facendo ricostruire dopo essere stato bruciato nel 2004 dalla popolazione locale).

Noi approfittiamo dell’incontro, che avviene sulla terrazza in legno degli edifici monacali affacciati sulla chiesa, per intervistare i monaci sulla difficile situazione del Kosovo, e lo facciamo davanti a un succo di mela offerto in segno di benvenuto, preparato dagli stessi monaci. I monaci – ci dicono – si trovano a vivere la loro vita di religiosi quasi in stato d’assedio rispetto al mondo circostante, non per un “semplice” discorso di religione o di etnia, ma prima di tutto per interesse, dato che gli albanesi vorrebbero impossessarsi dei terreni del monastero; e poi perché molti fra i residenti circostanti vorrebbero cancellare per motivi ideologici quello che è uno dei più importanti simboli dell’identità serba, che proprio da questo luogo settecento anni fa ha cominciato a svilupparsi. È indubbio che in questa complicata situazione geopolitica vi siano colpe da entrambe le parti, ma è davvero ingiusto che debba farne le spese un gruppo di pacifici monaci che vive della sua religiosità e della beneficenza che, comunque, fa alle famiglie della zona in difficoltà senza guardare all’origine etnica o al culto religioso (per saperne di più vi consigliamo di visitare il loro sito).

Spostando quindi il discorso sul piano teologico, scopriamo che qui davvero tutto parla simbolicamente di spiritualità e raccoglimento, a cominciare dalla forma dei complessi monastici che riprende l’amigdala; al loro interno il rapporto con Dio è un fatto intimo ed è per questo che il più delle volte non si può fotografare, poiché significherebbe violare la privacy di chi vi si trova in raccoglimento, per pregare. Anche l’ingresso in chiesa, con il segno della croce, diventa un atto di massima sacralità da parte di un credente ortodosso: prima ha luogo il tocco della fronte, nel segno di Dio, poi quello del ventre, nel segno di Cristo incarnato, poi delle spalle nel segno dello Spirito Santo; il gesto si conclude toccando terra per simboleggiare la nostra piccolezza al cospetto di Dio.

La chiesa di Visoki Dečani, come dicevamo, venne fondata nel 1327 dal re Stefan che era stato accecato dal padre per impedirgli di regnare. Dopo dieci anni egli aveva riguadagnato la vista grazie a un miracolo ottenuto da San Nicola di Bari, fondando qui il monastero in segno di ringraziamento. La chiesa è quindi una sorta di ponte tra i cattolici e gli ortodossi, perché a un esterno di impronta romanica si contrappone un interno bizantino. L’età dell’edificio è testimoniata dall’incavo nel marmo all’ingresso, dato che i frati ortodossi all’ingresso in chiesa fanno una torsione per baciare lo stipite e nei secoli questo ha portato a una depressione della pietra.

Già entrando nel nartece che precede la chiesa, dove il veteromonaco amministrava anche la giustizia, si rimane estasiati dal fitto articolarsi di affreschi risalenti alla metà del ‘300, sorretti da quattro colonne in marmo sovrastate dai simboli degli Evangelisti, autentici pilastri della fede che sorreggono la volta ricolma di affreschi. Data l’eccezionalità del ciclo di dipinti di epoca medievale, nel ritrovarseli davanti in una profusione di aureole, santi, angeli e scene del Testamento, si rimane inebriati da tanta bellezza e quasi incapaci di assorbirla in una sola volta.

Tra gli affreschi che risaltano all’interno della chiesa vi è il Cristo Pantocratore che benedice con due dita, sotto il quale si nota re Stefan, fondatore del monastero. Il gesto della benedizione secondo il rito ortodosso richiama il nome di Jesus Christos, che dall’origine riconosce Dio, simboleggiato dai primi cristiani con il ben noto simbolo del pesce in uso già presso le prima comunità catacombali dei cristiani. Tra gli altri affreschi più importanti si distingue un notevole albero genealogico della famiglia reale di re Stefan, e a tale proposito bisogna ricordare che le dinastie serbe diedero sedici imperatori all’occidente, tra cui Costantino, e uno all’oriente, il figlio di Stefan, re Dušan.

Nella chiesa si ammira anche l’unica iconostasi medievale preservatasi nell’area, in cui è visibile la Madonna della Tenerezza, secondo un’iconografia ritratta per la prima volta in questo monastero, e la splendida croce soprastante, sotto la quale si nota un cranio senza mandibola, perché alla morte di Cristo l’uomo rimane senza parole; ancora oltre si trova l’abside dove possono entrare soltanto i monaci e comunque mai le donne, come nella tradizione ortodossa.

Il monastero ha un’importanza straordinaria per la storia della Serbia (ed è per questo che è fatto segno di particolare devozione dagli ortodossi slavi) dato che contiene anche tre autentici tesori sacri. Il primo è il kivot, il reliquiario con il corpo di re Stefan, tolto dal sarcofago originale dall’Abate Danilo cinque anni dopo la morte del re perché quest’ultimo gli appariva in sogno esortandolo a liberarlo dalla sepoltura per portarlo nel reliquiario; qui ancora dopo quasi settecento anni il corpo giace incorrotto, come può essere testimoniato ogni giovedì quando la tomba viene aperta dai monaci per rendergli omaggio, mentre il suo corpo intatto è circondato da un profumo di rose. Re Stefan, inoltre, è considerato un santo taumaturgo, dato che guarisce dalle malattie e ha fatto numerosi miracoli, l’ultimo dei quali risale al giugno 2012 quando ha guarito dal cancro una donna musulmana che si era accostata al suo avello. I fedeli che vengono a chiedere le grazie appoggiano la fronte sul sarcofago e in caso di richiesta di grazie importanti strisciano tre volte sotto il reliquiario.

Il secondo tesoro si rifà a un momento storico molto importante della storia serba, quando il 28 giugno 1389 i serbi combatterono in appena dodicimila l’esercito dei turchi che contava ottantamila uomini, rimanendo in vita soltanto in settecento, ma annientando cinquantamila nemici e fermando l’avanzata ottomana per ulteriori ottanta anni. Come dicevamo, il nome del Kosovo si riferisce a questo episodio storico, dato che sulla piana di Priština, teatro della battaglia, rimasero sessantamila morti e il cielo si coprì di merli, e dal nome del merlo, in serbo kos, si arrivò al termine kosovopoie (campo dei merli). In ricordo della strage che decimò l’esercito serbo si decise di rendere onore a questi eroi fondendo le loro armi per costruire il lampadario della chiesa, che svela così il suo altissimo valore simbolico per l’identità serba; questa è la ragione per cui il lampadario è considerato il secondo tesoro ospitato tra le mura della chiesa.

Il terzo tesoro è infine la croce di Nestore: risale al 1571, allorché un monaco per scongiurare la peste che imperversava attorno al monastero unì due assi di castagno incidendovi una preghiera contro il morbo con caratteri protocirillici, e da quel momento l’epidemia di peste si concluse miracolosamente.

Eppure, se questo monastero così ricco di storia e di sacralità (quanto meno per i cristiani ortodossi e in particolare per i serbi) è ancora intatto, lo si deve in tempi recenti all’eroismo di un giovane capitano del nostro esercito che qualche anno fa, durante uno dei momenti più turbolenti dell’ultimo periodo, si oppose con soli dieci uomini del suo contingente kfor a tremila albanesi in agitazione. Ma, permanendo questo stato di frizione continua fra le due fazioni, con l’esercito di pace composto da italiani, sloveni, turchi e ungheresi, la zona viene presidiata da anni senza che si veda un definitivo e risolutivo sbocco diplomatico alla intricata situazione politica esistente.

La visita al monastero di Visoki Dečani, così come quella del Patriarcato di Peċ, vale la tappa in Kosovo per le meraviglie artistiche che si ammirano all’interno del complesso, ma anche per comprendere meglio da vari punti di vista ciò che si nasconde davvero nel grande calderone geopolitico dei nazionalismi balcanici: una realtà in cui le identità contrapposte non possono essere studiate solamente da un punto di vista o religioso, o antropologico, o geopolitico, ché qui tutto diventa politica partendo dal sacro e dal misticismo.

E proprio nell’uscire dal complesso non si può fare a meno di farsi avvolgere dalla sensazione di pace che sembra provenire dalle pietre stesse, nonostante al di fuori siano sempre latenti i conflitti interetnici. Come se questi recinti monastici mantenessero ancora la loro funzione plurisecolare di oasi di pace, riuscendo ancora a rimanere tali nonostante siano circondati dalle tensioni di una società che fatica a trovare un motivo di coesistenza pacifica.