Quello dell’Eritrea rimane un conto in sospeso (oltre che un enigma, almeno in parte). Se negli anni settanta e ottanta era una delle rivendicazioni di una parte della sinistra antimperialista, in seguito non sono mancate le perplessità.

Ma già all’epoca fiorivano le contraddizioni.

Ricordo una festa dell’Unità (mi pare a Ferrara, vado a memoria) dove lo stand dell’Etiopia – all’epoca governata dallo stalinista Mènghistu Hailé Mariàm – si trovò a pochi metri di distanza da quello della Lega per i diritti e la liberazione dei popoli (ricordate Lelio Basso?) che ospitava una mostra della resistenza eritrea. Finì letteralmente a botte, con il servizio d’ordine del pci che – non sapendo che pesci pigliare (quelli etiopi o quelli eritrei?) – se ne restava con le mani in mano.

Doveva essere il 1982 o giù di lì. Quindi posteriormente al rovesciamento delle alleanze del 1978 con cui l’Etiopia (fino ad allora sostenuta dagli usa contro gli indipendentisti eritrei sostenuti da Cuba e Unione Sovietica) andava a collocarsi nello schieramento sovietico. Messo in seria difficoltà dall’iniziativa etiope tra il 1978 e il 1980, il flpe (Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo) riuscì a reagire vittoriosamente dal 1984 grazie anche all’alleanza con il tplf (Fronte di Liberazione Popolare Tigrino) riconquistando Asmara nel 1991.

Il referendum per l’indipendenza si svolse a suffragio universale nel 1993, con la supervisione delle Nazioni Unite. Con il 97% a favore venne dichiarata il 24 maggio 1993. Andò al governo il Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia (pfdj), nuova denominazione del flpe. Ma il conflitto etiope-eritreo evidentemente covava sotto le ceneri riaccendendosi periodicamente. Si calcola che solo nell’invasione da parte dell’Etiopia (ora governata dal tplf) del 1998 persero la vita circa 20mila soldati eritrei, con decine di migliaia di sfollati-rifugiati interni. Contenzioso poi risolto con gli accordi di Algeri del 2000.

Ricordo anche l’amarezza di Verena Graf (“allieva” di Lelio Basso e portavoce della lidlip a Ginevra) per quella che era stata “una delle poche cause vinte” (ossia l’indipendenza dell’Eritrea) quando, circa a metà anni Novanta, giungevano notizie di centinaia di arresti di giovani dissidenti.

Per non parlare del ruolo assunto da Asmara (non certo disinteressata visto che rivendicava una porzione del Tigray) nel conflitto tra tplf e l’esercito di Addis Abeba (2020-2022).

All’epoca sarebbero stati circa centomila i soldati inviati dall’Eritrea contro i combattenti e i civili del Tigray.

Ma finalmente alla fine del 2022 giungeva la buona novella. Il conflitto andava acquietandosi e si profilava l’auspicata “soluzione politica”.

Dopo due lunghi anni di guerra – con migliaia di morti, centinaia di migliaia di profughi interni, popolazioni ridotte allo stremo – i soldati e le milizie eritrei erano in procinto di lasciare il Tigray dove avevano combattuto al fianco dell’esercito federale etiopico.

Una conseguenza degli accordi di pace tra Addis Abeba e Makallé (sì, proprio quella citata in Faccetta nera) firmati in Sudafrica il 2 novembre 2022 e confermati dieci giorni dopo in Kenya.

A innescare tale decisione aveva contribuito la visita in Tigray di cinquanta esponenti di alto livello del governo federale che si erano incontrati con esponenti del tplf. Principale oggetto delle discussioni, la consegna da parte del tplf degli armamenti pesanti all’esercito federale.

Un risultato impensabile fino a qualche mese prima. Ancora nel settembre 2022 il tplf chiamava alle armi la popolazione civile contro quella che definiva “la guerra genocida” operata dall’esercito eritreo e da quello etiopico.

Alla visita della delegazione governativa in Tigray, era seguita quella di alcuni alti funzionari dell’Unione Africana. Non solamente per monitorare il processo di pace, ma per garantire il ripristino delle comunicazioni e la ripresa delle attività produttive.

Detto questo, non si vuole nemmeno accusare la povera (in senso letterale) Eritrea di tutte le disgrazie del continente africano. Per esempio la nazionalizzazione forzata di centri sanitari e scuole gestiti da religiosi non è detto sia stata necessariamente un male. Magari, azzardo, un male necessario (in chiave comunque anticolonialista, contro le eccessive ingerenze esterne).

Nell’agosto 2022 aveva suscitato scalpore (e anche qualche protesta) la nazionalizzazione di uno storico istituto tecnico gestito dalla congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane di La Salle (De La Salle Brothers) nella regione di Gash-Barka. Si trattava della Agro-Technical School che istruiva giovani di ogni gruppo etnico o religioso all’utilizzo di macchine agricole, colture agricole e allevamento. Stessa sorte per la Don Bosco Technical School di Dekemhare.

Già qualche anno prima, nel 2019, si era assistito a una prima nazionalizzazione forzata di scuole secondarie e strutture sanitarie (oltre una ventina tra ospedali e cliniche) gestite da religiosi.

Particolarmente dolorosa (non tanto o non solo per le religiose coinvolte, ma forse per la popolazione) quella dell’ospedale di Zager, specializzato in maternità.

Di segno opposto (conciliante?) la liberazione nel dicembre 2022 di Abune Fikremariam Hagos Tsalim, vescovo cattolico di Segheneiti, arrestato due mesi prima all’aeroporto di Asmara insieme al sacerdote Mihretab Stefanos.

All’epoca rimaneva invece ancora sconosciuta la sorte di un frate minore cappuccino, padre Abraham di Tesseney, ugualmente arrestato nell’ottobre 2022 e poi rinchiuso nel tristemente noto carcere di Adi Abieto, periferia di Asmara. Dove anni prima, nel novembre 2005, le guardie avevano massacrato centinaia di prigionieri, renitenti al servizio nazionale obbligatorio, rastrellati nelle strade della capitale nei giorni precedenti. Del resto pare che anche padre Abraham di Tesseney venisse arrestato per costringere il fratello ad arruolarsi e combattere nel Tigray.

Il tutto avveniva senza che il governo eritreo, guidato in maniera autocratica da Isaias Afwerki, fornisse spiegazioni in merito alle ragioni di tali arresti (in Eritrea aderisce alla Chiesa cattolica solo il 4% della popolazione).

Dato che la maggior parte delle denunce per le violazioni dei diritti umani (torture, esecuzioni sommarie…) e per la leva obbligatoria a tempo indeterminato, imposta a uomini e donne anche al di sotto dei 17 anni, provenivano dal mondo cattolico, è possibile che le nazionalizzazioni di strutture scolastiche e sanitarie rappresentassero una ritorsione per tali critiche.

Un pezzo di memoria storica

Tutto questo “ripasso e aggiornamento” serviva a introdurre un inedito risalente all’inizio del 1989. In Etiopia e Eritrea (non ancora indipendente) il clima era quello dei periodici rapimenti e sequestri di tecnici, volontari, membri di ong, eccetera; spesso italiani, talvolta a causa del non mantenimento da parte degli addetti ai lavori di impegni presi con i responsabili del prpe (Partito Rivoluzionario de Popolo etiopico, fondato nel 1972 e antagonista di sinistra del regime del Derg).

Nel 1987, in seguito alle trattative per la liberazione di Giorgio Marchiò e Dino Marteddu, i tecnici della Salini rapiti in gennaio e liberati in febbraio, l’azienda aveva garantito di sospendere (o comunque ridurre in maniera significativa) i lavori nell’area di Tana-Beles, in quanto le strade costruite servivano quasi esclusivamente a facilitare gli spostamenti dei reparti anti-guerriglia.

Ricordo che nella vera e propria battaglia condotta nel gennaio 1987 dai guerriglieri etiopici del prpe contro il cantiere della Salini – che aveva portato al rapimento complessivo di una ventina di persone – erano rimasti uccisi una trentina di soldati e una decina di lavoratori.

Ricordo che nella vera e propria battaglia condotta nel gennaio 1987 dai guerriglieri etiopici del prpe contro il cantiere della Salini – che aveva portato al rapimento complessivo di una ventina di persone – erano rimasti uccisi una trentina di soldati e una decina di lavoratori.

Ma il contenzioso evidentemente era rimasto aperto anche successivamente.

Nel 1989, proprio mentre altri tre italiani venivano sequestrati dal prpe, ci fu l’occasione del momentaneo ritorno in Veneto di un amico geologo e conoscitore dell’Africa: Umberto Pivetta, da tempo impegnato nella realizzazione di micro-progetti (in particolari pozzi per l’acqua) nel Corno d’Africa. Con lui in “gioventù” avevo condiviso sia l’esperienza della speleologia, con il gruppo vicentino C. S. Proteo, sia la militanza in gruppi della sinistra (fine anni sessanta, primi settanta).

Anche per questi precedenti (o forse per un mio inguaribile “terzomondismo” di matrice cattolica e all’epoca vagamente paternalista) non mi sarei aspettato certi suoi drastici giudizi sulle popolazioni africane. Ben più comprensibile la dura critica, in tempi non sospetti, al lato oscuro della politica degli aiuti e dell’assistenza. Arrivando a definirla senza mezzi termini di stile “mafioso”.

Opinione oggi relativamente diffusa, ma che all’epoca era tutto fuorché scontata..

Giudizi comunque che – rivisti con il senno di poi – risultano almeno in parte fondati.

L’intervista rimase sostanzialmente inedita: troppo lunga per i giornali con cui all’epoca collaboravo e mi dispiaceva tagliarla. Unica eccezione, la pubblicazione integrale su un ciclostilato di Movimento dell’Alto Vicentino (“Murales, tentativi e tentazioni di comunicazione”, n. 8). Quindi, se va bene, l’avranno letta un centinaio di persone (nel frattempo in parte defunte).

Fermo restando che qui si parla comunque di un “altro mondo” che non esiste più, se non in forma residuale. Non solo non esiste più l’urss, ma, anche per il contrabbando, più che il cammello (dromedario) ora si usa il pick-up. Quanto al fatto che, grazie alle opere realizzate dagli aiuti internazionali, il governo dell’epoca poteva dedicarsi maggiormente alla guerra alla repressione, vien subito da pensare all’odierna, analoga situazione – per dirne una — del Pakistan.

Intervista con il geologo vicentino Umberto Pivetta, rientrato dall’Eritrea sotto occupazione (1989)

sartori – Cominciamo dall’Eritrea. Cosa avevi direttamente sperimentato, percepito del dramma locale (occupazione militare, bombardamenti, attività della guerriglia, deportazioni con perdite di vite umane), conseguenza anche della terribile carestia dell’83-84 ?

pivetta – La presenza delle truppe etiopiche è costante. Nella memoria locale sono ancora vivi i ricordi di numerosi episodi cruenti: villaggi bombardati, rastrellamenti ed esecuzioni sommarie di civili, “sparizioni” eccetera (nel solo 1966 vennero distrutti dall’esercito ben 352 villaggi).

Si nota anche una certa dose di indottrinamento ideologico. È obbligatorio, per la popolazione, partecipare a una specie di periodiche “adunate” (lezioni-comizio collettivi) se non si vuole subire qualche discriminazione nella distribuzione dei viveri, delle tessere, sulla possibilità di avere i permessi indispensabili per gli spostamenti.

Infatti l’esercito costringe la gente a spostamenti limitati, a risiedere nelle città e nei villaggi (definiti “zone protette”), a muoversi soltanto se provvista di permessi e sotto scorta.

Queste limitazioni frapposte alla vita quotidiana vengono interpretate dalla popolazione come volontà del governo centrale di soffocare l’Eritrea. Alcuni esempi: a Massaua il blocco al mattino si apre, se va bene, alle 10, a volte alle 11, 11.30 (quando i militari hanno controllato le strade, eliminato le mine, eccetera).

Se per raggiungere una qualsiasi località si deve attraversare un altro villaggio, si rischia di restare bloccati perché dopo le sedici non si può uscire (solo entrare) e così via… In questo modo tragitti percorribili in poche ore diventano di giorni.

sartori – Possiamo dire che comunque in qualche modo l’intera popolazione è coinvolta nella guerra?

pivetta – Ogni abitante dell’Eritrea, in pratica, è coinvolto direttamente nella guerra avendo parenti che combattono con l’una o con l’altra parte, spesso in entrambe. Ugualmente ogni famiglia ha perso qualche suo esponente nel sanguinoso conflitto. Molti eritrei vengono arruolati nell’esercito etiopico con la coscrizione obbligatoria. Altri si arruolano nella polizia: anche se non alta, la paga garantisce un certo benessere rispetto alla media.

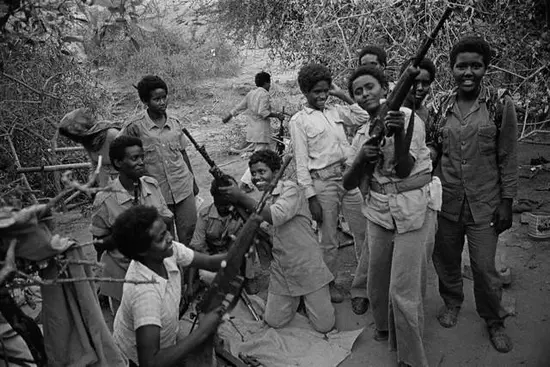

Si dà per certo invece che sia molto consistente, se non addirittura maggioritaria, la presenza delle donne nella guerriglia. Forse un riflesso degli aspetti matriarcali presenti nella società eritrea, ma comunque una caratteristica non esclusiva. È presente in gran parte dei gruppi che praticano la lotta armata nella regione (Fronte di Liberazione della Somalia Occidentale, Fronte di Liberazione degli Oromo, Fronte di Liberazione degli Afar, Fronte Popolare di Liberazione del Tigré…).

Per certi aspetti si può dire che la popolazione subisce angherie, ritorsioni, rappresaglie da entrambe le forze antagoniste: da parte della guerriglia si praticano requisizioni, tassazioni, a volte esose. Vi furono in passato anche forme di reclutamento forzato da parte del FLE (Fronte di Liberazione dell’Eritrea, fondato nel 1961 da Idris Mohamed Adam e da cui, per scissione, negli anni settanta nasceva il FPLE). Come venne denunciato dai giovani dell’organizzazione nel congresso di Adobha nel 1968 [presumibilmente gli stessi che poi daranno origine al FPLE, NdA].

La guerriglia controlla soprattutto le campagne e, nottetempo, anche le vie di comunicazione. La sua azione si esplicita con attentati, attacchi a convogli militari, alle infrastrutture (in particolare alle vie e ai mezzi di comunicazione: strade, aeroporti, convogli). L’esercito etiopico comunque si preoccupa di eliminare immediatamente le tracce di ogni azione guerrigliera. Passando sul luogo di un attacco (strada per Massaua, agosto ‘86) dopo un giorno o due non restava, di decine di camion esplosi, incendiati, distrutti, che qualche traccia di vetri in frantumi, oltre alle buche lasciate dalle mine anticarro.

Terra bruciata per soffocare la resistenza

sartori – Dicevi di aver avuto l’impressione che l’esercito, il regime, non si limitino a contrastare la guerriglie, ma piuttosto colpiscano anche l’identità e il diritto all’autodeterminazione del popolo eritreo.

pivetta – Direi di sì. L’azione dell’esercito etiopico, brutale e sistematica, è indirizzata a estirpare non solo i guerriglieri, ma l’identità stessa del popolo eritreo. Far terra bruciata pur di soffocare la resistenza.

Colpendo in modo particolare le donne. Si registrano moltissimi casi di donne e ragazze sequestrate o catturate dall’esercito mentre fuggono verso la frontiera e ridotte in condizioni di semi-schiavitù, a disposizione degli ufficiali per le licenze e le libere uscite, spesso costrette anche a prostituirsi.

Da parte della guerriglia si cerca di impedire (o almeno limitare) il vero e proprio esodo di chi fugge verso le frontiere del Sudan e oltre.

I principali soggetti che tentano di andarsene passando illegalmente la frontiera sono giovani renitenti alla leva. Studenti o diplomati, diretti spesso in Europa, ex militari. Si assiste inoltre a temporanee uscite illegali per affari o turismo da parte di commercianti e piccoli industriali i quali per ottenere il permesso dovrebbero dimostrare di essere completamente in regola con le tasse.

Molto sviluppato è anche il contrabbando con il Sudan, dalle armi al legname. Tutto a dorso di cammello.

Dopo 25 anni di guerra [siamo nel 1989, NdA], dopo anni e anni di occupazione militare, dopo la carestia, si avverte nel complesso una profonda stanchezza da parte della popolazione. Tra l’altro il conflitto ha provocato la paralisi economica della regione, bloccato lo sviluppo (anche per una precisa volontà del governo etiopico, identica in questo a quella precedente di Hailé Selassié).

sartori – 55 miliardi di lire tra l’81 e l’83 (vedi Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo), 300 miliardi di lire nell’84 (vedi ancora il Dipartimento, vedi l’accordo Raffaeli), 164 miliardi di lire tra l’85 e l’86 (vedi FAI). Inoltre due anni fa vennero accordati altri 150 miliardi di lire – in occasione dell’incontro tra Andreotti e Kassa Kebre – per il risanamento al lago Tana, più altri 120 miliardi in seguito. A questi andrebbero aggiunti una parte dei 900 miliardi stanziati a favore dell’igadd (organizzazione di cui fa parte l’Etiopia), numerosi contratti da centinaia di miliardi (vedi La Technipetro, 115 miliardi) con finanziamenti governativi, varie forniture belliche (vedi gli aerei da addestramento): il tutto a un Paese che pare stia spendendo circa 750 milioni di lire al giorno (!) nella guerra in Eritrea e Tigrai.

Questi dati hanno sollevato parecchie perplessità nell’opinione pubblica italiana. Cosa puoi dirci in proposito?

pivetta – Dopo un certo periodo di permanenza nella zona si fa strada la sensazione che questi aiuti, in alcuni momenti indispensabili, comportino effetti collaterali perversi, non previsti. Creando nuove forme di dipendenza anche psicologica negli “utenti”.

Per esempio vengono rifiutate dalle popolazioni concrete possibilità di assunzione temporanea (quali lo scavo dei pozzi) pagati col sistema del “Food for Work” (ossia pagamento in farina che comunque può anche essere rivenduta). Molti preferiscono attendere le distribuzioni gratuite che molto spesso vengono effettuate nella stessa località da qualche altra organizzazione (a volte addirittura dalla stessa che si occupa della realizzazione dei progetti) presente nella zona: Caritas, Croce Rossa, la francese aicf (Aiuti Internazionali Contro la Fame), msf (Medici Senza Frontiere), onu, unicef…

L’altra parte è l’ecs (Ethiopian Catholic Secretariat); legato alla gerarchia copta che gestisce direttamente i fondi della Caritas e anche i fondi raccolti da varie Chiese protestanti, attraverso il crs (Catholic Relief Service) che si mette a sua disposizione.

A mio avviso la distribuzione presenta aspetti che possiamo definire “mafiosi”, diventa fonte di potere e di organizzazione di potere (oltre che di prestigio), di controllo sociale, di corruzione, e così via.

In particolare consolida l’importanza della Chiesa come interlocutore privilegiato del governo centrale. Inoltre la rivendita degli aiuti “non distribuiti” (leggi: imboscati) favorisce lo sviluppo del mercato nero. Ed è questo il vero oggetto dell’indagine avviata dall’onu sull’uso indebito che degli aiuti è stata fatto (in particolare di quelli alimentari, come la farina).

Non si tratta cioè di scoprire se sono stati prelevati dall’esercito, dato che quest’ultimo ne requisisce abitualmente una buona parte e la cosa è risaputa. Personalmente ritengo che molte delle opere eseguite tramite aiuti internazionali potrebbero essere realizzate anche direttamente dal governo etiopico. Invece in questo modo esso ha la possibilità di dedicare alla guerra [e, aggiungo, alla repressione, NdA] un maggior numero di risorse.

Ci sono molte imprese private locali tecnicamente in grado di eseguire pozzi, di costruire dighe, edifici, eccetera, in quanto dotate dell’attrezzatura necessaria. Invece ci si occupa della realizzazione di opere faraoniche di autoesaltazione del regime. In Asmara, per esempio, proseguono i lavori per la costruzione della cosiddetta “Piazza Rossa”, una specie di megastadio adibito a comizi politici.

È opinione comune in Eritrea che i fondi siano stati ricavati, oltre che dalla tassazione delle imprese private, dalle nuove tasse sulla birra, di cui si fa largo consumo (la maggior fabbrica produttrice era stata fondata dal solito italiano ingegnoso): una birra, 25 centesimi di dollaro etiopico.

sartori – Birra a parte, ritieni vi siano precise responsabilità storiche del nostro Paese nei confronti dell’Eritrea, antica colonia italiana?

pivetta – Magari ti aspettavi una risposta di altro genere, ma personalmente devo rispondere negativamente. No, se nel concetto di “responsabilità” è sottinteso quello di colpa. Il passato coloniale dell’Eritrea ha comportato anche molti aspetti positivi. Vi fu una consistente costruzione di infrastrutture, un notevole sviluppo del commercio, di varie attività industriali e il formarsi di classi e ceti non legati al regime burocratico-feudale del Negus. Notevole anche lo sviluppo agricolo (piantagioni).

Da notare che generalmente i profitti venivano reinvestiti in loco. Forse anche per queste ragioni si dice abitualmente che Asmara era una “capitale” a tutti gli effetti quando Addis Abeba era poco più di un villaggio. 1)

sartori – E in merito alla presenza russa in Etiopia, e magari quella cubana? È plausibile l’ipotesi di una divisione del lavoro nei confronti dell’Etiopia per cui l’urss fornirebbe direttamente armi e consiglieri mentre l’Occidente, Italia compresa, finanzierebbe gli ambiziosi piani di sviluppo del regime di Menghistu?

pivetta – I russi ci capitava di incontrarli spesso quando erano in libera uscita; generalmente in gruppo, sia in borghese che in divisa. Non mi è mai capitato di vederli “apostrofare” per strada dalla gente. Magari saranno anche odiati, ma sicuramente sono temuti. Al contrario gli italiani vengono spesso importunati come colonialisti, ma più che altro dai giovani. Da chi non ha conosciuto direttamente l’occupazione italiana, ma l’ha soltanto studiata a scuola.

È convinzione di molti che l’urss abbia tutto l’interesse a mantenere fluida la situazione, a non forzare troppo in favore di una vittoria totale di Menghistu Hailè Mariam. Non per niente continua a fornire armi a entrambi i contendenti. Non mancano episodi che gettano ombre di dubbio sulla “fedeltà” dei russi alla causa dell’integrità dei confini etiopici.

Dai racconti dei reduci si deduce che spesso gli attacchi delle truppe guidate dai consiglieri sovietici vengono interrotti quando l’azione è ormai sul punto di concludersi vittoriosamente. Evidentemente la preoccupazione maggiore per Mosca è quella di venire espulsi [dati i precedenti dell’Egitto, del Sudan, della Somalia, NdA] perdendo così le loro basi navali e militari nell’area. Finché dura la guerra la loro presenza è indispensabile e quindi sono garantiti.

Personalmente non ho avuto modo di verificare se anche i cubani sono presenti in Eritrea (presumo di no, comunque). So che in passato combattevano a fianco degli etiopici nell’Ogaden, contro la Somalia [probabilmente per una certa riluttanza da parte di Castro – anche per ragioni di “immagine” – a mettersi apertamente contro un movimento di liberazione, NdA].

In questo scenario, dicevo, non si possono escludere improvvisi voltafaccia, bruschi passaggi dall’Est all’Ovest; i nemici di ieri possono diventare alleati e viceversa. L’importante per l’urss è garantirsi comunque la presenza in un’area di rilevante importanza strategica come il Corno d’Africa.

Quanto al ruolo dell’Italia, per le stesse ragioni di “fluidità”, non si può certo escludere che sia proprio quello di mantenere almeno un piede dell’Etiopia nelle staffe dell’Occidente, anche nell’eventualità di futuri sviluppi della situazione. Ovviamente il prezzo di tutto questo è stata il silenzio sulla “questione interna” dell’Eritrea.

sartori – Qualche dato sulla composizione e organizzazione sociale in Eritrea: etnie, classi, redditi, rapporti sociali, ruolo e consistenza del clero…

pivetta – Una parte della popolazione dell’Eritrea è di religione musulmana (in passato la regione fu dominata da arabi e turchi), ma è presente anche una forte comunità copta. Il movimento per l’autodeterminazione e l’indipendenza coinvolge comunque entrambe le componenti (ormai superate le divisioni sorte nel dopoguerra, per ragioni di settarismo religioso, tra l’mle musulmano e l’up cristiano). Così come ha coinvolto, in parte almeno, ogni settore e livello sociale: dai professionisti di Asmara ai pastori nomadi dell’interno.

Grosso modo si può dire che in genere gli altipiani sono abitati da copti, i bassopiani dai musulmani. La “stirpe” è generalmente tigrina o dancala.

Per inciso va detto comunque che il clero copto (affine a quello etiopico, forse perché legato alla chiesa di Roma), oltre a essere maggiormente tollerato dal governo, viene apertamente favorito nel gestire la distribuzione degli aiuti internazionali con tutti i vantaggi e privilegi che ne derivano.

Risulta invece meno appariscente il ruolo del clero islamico. La società eritrea nel complesso appare molto stratificata, con notevoli divari di classe ed enormi differenze di reddito. Chi possiede beni immobili o semplicemente gestisce anche modeste attività commerciali, si trova automaticamente in una situazione privilegiata e non manca di ostentarlo.

Contaminati dal consumismo

Per esempio, chi possiede un negozio – o comunque qualche fonte di reddito più che consistente – di fatto è un “ricco”, dopodiché praticamente si sposta quasi solo in automobile, anche per brevi tragitti, usa spesso l’aereo, e così via. Personalmente ho visto diventare in fretta “autodipendenti” tutti quelli assunti dal cantiere. Al punto che la ditta ha dovuto assumere un autista appositamente per ogni piccolo spostamento superiore a qualche centinaio di metri.

Si osserva inoltre in chi è più o meno benestante una mancanza di solidarietà nei confronti della massa dei diseredati.

Si ritiene invece normale ricevere aiuti dall’Europa, considerata dall’opinione pubblica locale una sorta di “Bengodi” immerso nel benessere e dove sono facilmente accessibili a tutti auto, stereo, televisori, eccetera.

Inoltre, talvolta ho avuto l’impressione che in Eritrea siano diffusi atteggiamenti vagamente razzisti, basati su discriminazioni reciproche tra i diversi sottogruppi etnici e linguistici (anche a livello locale). Causando ostilità, conflitti, divisioni…

Per esempio, presso alcune popolazioni che abitano la regione dell’Hamasen si considera una grave offesa venir chiamati “Kunama” (popolazione delle regioni limitrofe al Sudan) e viceversa. Entrambe le comunità considerano come “inferiori” gli appartenenti all’altra.

In sostanza direi che quella attuale è una società attraversata da forti divisioni e contraddizioni. Con una diffusa e indiscriminata disponibilità a dare e subire violenza. Ulteriormente alimentata dai numerosi omicidi-suicidi compiuti dai reduci dal fronte. Una volta tornati, si ritrovano sradicati e disadattati.

La lingua parlata generalmente è il tigrino. Viene rifiutato l’aramaico, lingua dell’occupante; fra gli stranieri chi parla l’aramaico viene identificato come russo.

Tornando alla Chiesa copta, si presenta come una delle strutture stabili, permanenti che sopravvive alle varie vicende e trasformazioni politiche. Per esperienza personale posso dire che il modo in cui la Chiesa si radica all’interno della società eritrea (tanto che si potrebbe quasi parlare di una teocrazia) a volte rischiava di compromettere la realizzazione dei progetti. Soprattutto dei cosiddetti “micro-progetti” [impostati non su opere faraoniche come la diga al lago Tana – nuova Assuan – ma sulla diffusione delle fonti di approvvigionamento, come i pozzi per l’acqua, a livello di paese, di piccole comunità, NdA].

Spesso da parte del clero si cercava di aver il pozzo “sotto controllo”, in modo da poterlo gestire (per esempio vicino alla chiesa), e non dove invece sarebbe stato più opportuno, più utile (per esempio dove l’acqua è più prossima alla superficie).

Una terra invasa

sartori – Viste certe tue considerazioni (“una diffusa e indiscriminata disponibilità a dare e subire violenza”), non ritieni sia inevitabile per un occidentale farsi un’idea preconcetta in merito allo scarso rispetto per la vita propria e altrui in un contesto del genere?

pivetta – Può darsi, non lo escludo. Inoltre bisogna tener presente che tutto viene esasperato dal protrarsi di guerra, guerriglia, disoccupazione… E questo sicuramente incide sulla stabilità, solidità dei valori tradizionali, sui meccanismi comunitari di solidarietà, sui comportamenti sociali individuali e collettivi.

Una terra invasa, una comunità oppressa, spesso perseguitata, il rischio di subire quantomeno un genocidio culturale (per assimilazione se non per sterminio) non possono (ri)produrre altro che la medesima violenza in cui la gente si trova immersa. Quasi per poterla “esportare”, trasferire altrove.

Aggiungo che in tutto questo mi sembra anche di percepire l’esistenza di legami profondi (e rilevabili anche “in negativo”) col proprio paese, la propria terra, la propria gente.

sartori – Qual è a tuo parere il morale dei soldati etiopici? Come svolgono il loro compito ingrato di truppe d’occupazione?

pivetta – Fra i militari, gli ex militari, tra i reduci in genere, si diffonde sempre più la sensazione di essere stati “usati”. E non solo tra quelli originari dall’Eritrea, particolarmente refrattari alla coscrizione obbligatoria. Questa a volte provoca reazioni e ribellioni di tipo individuale. Segnali di un malessere diffuso che rappresentano soltanto la punta dell’iceberg.

Due episodi recenti ed emblematici: durante una riunione di militari, un sottufficiale, dopo aver dichiarato pubblicamente di essere stanco di prendere parte a una guerra che non si vuole concludere definitivamente (accusa rivolta ai consiglieri sovietici presenti alla riunione), si è sparato in bocca davanti a decine di persone.

In un altro caso, un soldato – già entrato nella leggenda come una specie di Rambo locale – dopo essersi rifiutato di obbedire agli ordini ha scatenato una vera battaglia, con morti e feriti, nella caserma della sua guarnigione. In seguito si è rifugiato nelle fogne della città da dove per diversi giorni ha condotto una sua personale guerriglia contro esercito e polizia. Rinunciando alla possibilità di andarsene incolume, di mettersi in salvo, ha continuato con i suoi colpi di mano, rimanendo alla fine ucciso.

N O T E

1) Sicuramente interessante, anche a 40 anni di distanza. Rinviando a quanto aveva scritto James Petras, studioso di problemi internazionali e sostenitore della lotta di liberazione in Eritrea:

“L’occupazione coloniale italiana e il controllo amministrativo britannico hanno pienamente sviluppato le forze produttive e le istituzioni politiche in Eritrea più di quanto avesse fatto il regime di Selassiè in Etiopia. Questo risultato anomalo, in cui il colonialismo contribuisce alla crescita mentre uno Stato indipendente provoca arretratezza [ma qui siamo di fronte a un caso di colonialismo interno da manuale, NdA], deve essere analizzato nelle sue specificità storiche e di classe per non cadere nella teoria delle scuole neocoloniali (v. Warren) che proclamano la natura storicamente e universalmente progressista dello sfruttamento imperialista”.

Sempre secondo Petras, lo sviluppo delle forze produttive era dovuto alla funzione di “testa di ponte” affidata all’Eritrea per la creazione dell’Impero d’Africa. Questo spiegherebbe lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. Tanto che lo stesso afflusso di capitali dal centro alla periferia superava di gran lunga i profitti. Un effetto non voluto e nemmeno previsto dai colonizzatori fu quello di promuovere il senso di identità del popolo eritreo.

A ‘sto punto non posso fare a meno di segnalare e raccomandare la lettura di Noi però gli abbiamo fatto le strade, di Francesco Lippi, Bollati Boringhieri 2021.