Nel 2013 balzò agli onori della cronaca internazionale la scomparsa del livone, un idioma ugro-finnico storicamente diffuso nella regione baltica della Livonia, situata sulle coste della Lettonia occidentale. Infatti, il decesso dell’ultima madrelingua – morta in Canada alla veneranda età di 103 anni – aveva comportato l’estinzione di questa lingua minoritaria, dato che non rimanevano parlanti attivi in vita. Fortunatamente, il processo di rivitalizzazione linguistica avviato negli ultimi trent’anni sembra stia dando i suoi frutti, tanto che attualmente si contano non soltanto decine di persone in grado di conversare in livone, ma perfino un nuovo madrelingua.

Nei Paesi baltici figura un altro idioma minoritario che versa in condizioni critiche, il quale, tuttavia, sembra destinato a un futuro assai meno lieto. Si tratta del curoniano (o kursenieki o curlandese), un idioma baltico tradizionalmente parlato nella Penisola di Neringa, sottile fazzoletto di terra conosciuto anche come Penisola dei Curoni o dei Curi, attualmente divisa tra l’oblast’ russo di Kaliningrad e la contea lituana di Klaipėda.

La colonizzazione della penisola

Nel XIII secolo l’Ordine dei Fratelli della Casa di Santa Maria dei Tedeschi in Gerusalemme, comunemente noto come Ordine Teutonico, si espanse nelle terre affacciate sul Mar Baltico, forzando le popolazioni indigene – all’epoca ancora pagane – ad abbracciare il cristianesimo. In quel periodo la penisola di Neringa era abitata dai curoniani (o curi), descritti dalle fonti medievali come gente feroce dedita alla pirateria.

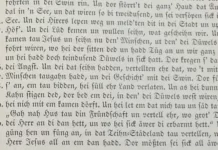

La comunità parlava il curoniano antico, una lingua baltica affine a lettone e lituano; tuttavia, non abbiamo molte informazioni su questo idioma, poiché si tratta di una varietà linguistica scarsamente attestata. L’unico testo associato alla parlata è il Padre Nostro di Simon Grunau, datato 1526: in passato si pensava che la preghiera fosse scritta in prussiano, ma grazie agli studi pubblicati nella seconda metà del ‘900 possiamo affermare che si tratta di curoniano antico.

La penisola, poco popolata nei secoli seguenti alla conquista teutonica, fu oggetto di diverse ondate migratorie tra XVI e XVIII secolo, le quali alterarono profondamente la situazione demografica e linguistica del territorio. I nuovi arrivati, infatti, erano soprattutto lettoni in massina parte originari della Curlandia, seguiti da coloni tedeschi e lituani. Di conseguenza, i curi finirono mescolarsi con i forestieri, perdendo nel giro di poche generazioni l’idioma materno, scomparso definitivamente entro la fine del ‘500.

L’unione di etnie differenti, quindi, plasmò una nuova comunità, contraddistinta dalla peculiare lingua conosciuta come kursenieki o curoniano moderno. I principali insediamenti della penisola dove si parlava tale basiletto erano Nidden (kur: Nida), Preil (kur: Preiļi), Perwelk (kur: Pērvelka), Schwarzort (kur: Šatenurte), Rossitten (kur: Rasite), Pillkoppen (kur: Pilkupe) e Sarkau (kur: Sarkava).

Una lingua sui generis

Il kursenieki è ritenuto dai linguisti una varietà lettone pesantemente influenzata da tedesco e lituano: pertanto, non costituisce un’evoluzione del curoniano antico, nonostante quest’ultimo abbia lasciato tracce nella parlata moderna.

Da un punto di vista meramente linguistico, quindi, il kursenieki è un dialetto lettone; eppure, non di rado viene reputato una lingua a sé stante, in virtù di considerazioni sociolinguistiche. Anzitutto, gli abitanti della penisola dei Curoni non si sono mai identificati nella nazione lettone né hanno mai bramato l’annessione alla Lettonia, sviluppando un’identità distinta. Inoltre, il curoniano moderno – caratterizzato da un’evoluzione separata rispetto alla lingua lettone – si distingue per la presenza di influssi tedeschi e lituani, nonché per i numerosi arcaismi assenti nelle varietà baltiche della Curlandia. Infine, va rammentato che il kursenieki non ha mai prodotto una forma letteraria; al contrario, prima adottò il lituano – utilizzato soprattutto dalle chiese locali – come lingua tetto di riferimento, sostituito successivamente dal tedesco, adoperato dall’amministrazione pubblica e dalla maggioranza del clero prussiano. I residenti, dunque, erano spesso erano trilingui: difatti, oltre all’idioma materno conoscevano anche tedesco e lituano, destinati alla comunicazione con i forestieri o a contesti formali.

La scomparsa di una regione

Dal XV al XIX secolo la Penisola di Neringa appartenne alla Prussia, seguendone così le sorti: nel 1867 divenne parte della Confederazione Tedesca del Nord, sostituita nel 1871 dall’impero tedesco. Le autorità berlinesi caldeggiarono la germanizzazione dei territori controllati, promuovendo attivamente l’assimilazione delle minoranze linguistiche. In questo modo, gli abitanti della Prussia orientale – compresi quelli di etnia slava o baltica – finirono per adottare un’identità nazionale tedesca.

Ciononostante, il processo di assimilazione ebbe solo un successo parziale. Ancora nella prima metà del ‘900 nella regione erano parlati attivamente lituano, curoniano e polacco, nonostante il predominio del tedesco, espanso a scapito degli altri idiomi nei decenni precedenti.

In seguito alla prima guerra mondiale, la penisola venne divisa a metà: la porzione meridionale – in gran parte germanofona come la maggioranza della Prussia orientale – rimase alla Germania, mentre la parte nord – assieme alla zona di Memel (Klaipėda in lituano) – fu sottoposta per alcuni anni alla Società delle Nazioni, fino a quando non fu annessa alla Lituania nel 1923.

Tanto gli abitanti di origine germanica quanto quelli di stirpe baltica non apprezzarono il

cambiamento, nonostante l’ampia autonomia garantita dal governo di Kaunas. Pertanto, la maggioranza della popolazione accolse con gioia il ritorno del territorio alla Germania, avvenuto nel 1939 grazie all’ultimatum inviato da Adolf Hitler alla Repubblica lituana.

La Prussia orientale rimase unita sotto il Terzo Reich fino alla primavera del 1945, quando l’Armata Rossa occupò l’area sottraendola a Berlino. L’Unione Sovietica decise quindi di tripartire la regione, spartendola tra la Repubblica Socialista Sovietica Lituana – a cui andò Memel/Klaipėda – la Repubblica Popolare di Polonia – a cui fu conferita la porzione meridionale – nonché la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, che incorporò le zone centrali. La Penisola di Neringa, dunque, divenne parte integrante dell’Unione Sovietica, divisa tra Russia e Lituania.

Gli abitanti della regione fuggirono o furono espulsi tra 1944 e 1946, divenendo profughi in Germania: così, la Prussia orientale perse completamente la sua popolazione autoctona, rimpiazzata da immigrati polacchi, russi e lituani. La toponomastica, associata all’ormai scomparsa presenza teutonica, fu completamente stravolta, giacché i nuovi dominatori imposero nomi slavi o baltici al posto di quelli tedeschi. In tal modo, la patria degli Heimatvertriebene svanì dietro la cortina di ferro, rimanendo viva solamente nella memoria di coloro che ricordavano le terre perdute.

Requiem per una minoranza

Nel caso specifico della Penisola dei Curi, la parte meridionale gestita dalla Russia fu totalmente svuotata della componente nativa, costretta ad abbandonare i borghi natii. Al suo posto si insediarono immigrati russofoni, che andarono a popolare gli insediamenti disabitati. I nomi di strade, piazze e località – analogamente a quanto avvenuto altrove nell’oblast’ di Kaliningrad – subirono un processo di russificazione, cosicché Rossitten, Sarkau e Pillkoppen furono ribattezzate Rybačij, Lesnoj e Morskoe.

Invece, il lembo settentrionale – tornato alla Lituania nel 1945 – subì un destino parzialmente diverso. Durante le ultime fasi della guerra, la popolazione era scappata verso ovest assieme agli altri prussiani, tanto che secondo un’indagine sovietica restavano una decina di nuclei familiari. Eppure, diverse famiglie riuscirono a tornare nelle proprie località una volta concluso il conflitto: tra 1945 e 1948 circa 200 persone – corrispondenti al 13% della popolazione prebellica – completarono con successo il rimpatrio, almeno momentaneamente. In particolare, alcune dovettero abbandonare nuovamente la Prussia orientale nel periodo successivo, mentre altre continuarono a vivere nei territori amministrati da Vilnius: si trattava soprattutto di persone che avevano coniugi lituani o russi, oppure di individui a cui era stata preclusa la partenza dalle autorità sovietiche. Quest’ultime mostravano una relativa tolleranza nei confronti dei curoniani, poiché cittadini della Lituania interbellica e locutori di un idioma baltico.

Il numero dei rimasti, peraltro, si assottigliò tra 1958 e 1960, quando gli accordi tra Germania Ovest e Unione Sovietica aprirono le porte alla migrazione verso occidente per gli ex cittadini tedeschi.

Lo spopolamento fu compensato dall’afflusso di forestieri, soprattutto lituani cattolici e russi ortodossi: inutile dirlo, i nuovi arrivati ignoravano completamente lingua, cultura e storia delle popolazioni preesistenti, divenute minoranza nella propria patria. La prima ondata di coloni arrivò nell’immediato secondo dopoguerra, mentre la seconda – numericamente più consistente – si verificò nel corso degli anni ’50. Nel 1956 si contavano appena 188 autoctoni, che formavano il 43% della popolazione a Perwelk, il 18% a Preil, il 17% a Nidden e il 2% a Schwarzort.

Tale situazione favorì inevitabilmente l’assimilazione dei pochi rimasti, i quali dal canto loro cercavano di nascondere le origini etniche, temendo di essere considerati tedeschi e quindi nemici. Inoltre, le uniche lingue impiegate nelle scuole, nella pubblica amministrazione e nei luoghi di lavoro erano lituano e russo, utilizzate dalla maggioranza della popolazione locale. Pure la toponomastica contemplava l’utilizzo esclusivo di termini lituani, cosicché Perwelk, Preil, Nidden e Schwarzort divennero Pervalka, Preila, Nida e Juodkrantė.

Analogamente, l’odonomastica sovietica – che dedicava vie e piazzali ai lavoratori, ai soviet, alla fratellanza e a Lenin – rimpiazzò rapidamente quella preesistente. I frequenti matrimoni misti, per giunta, facilitavano l’abbandono dell’idioma natio in favore delle lingue predominanti. Il kursenieki, quindi, si ritrovò estromesso non solo dallo spazio pubblico, ma anche da quello privato.

Pare che il processo di lituanizzazione sia stato talmente capillare da far scomparire completamente il curoniano dalla Penisola di Neringa, dove attualmente risiedono non più di quaranta cittadini protestanti, i quali gestiscono la propria chiesa storica riottenuta con l’indipendenza della Lituania. Gli ultimi parlanti attivi, invece, sono stati rintracciati in Svezia, dove due fratelli ormai anziani custodiscono la lingua dei propri avi. Inoltre, vanno menzionati tre individui – due cittadini tedeschi e uno svedese – parzialmente capaci di conversare in kursenieki, nonostante non lo impieghino quotidianamente.

Purtroppo, le condizioni contingenti non sembrano permettere la rivitalizzazione dell’idioma, nei confronti del quale Germania, Lituania, Russia e Lettonia non esprimono alcun interesse. Di conseguenza, pare che questa minoranza sia destinata a scomparire per sempre, rimanendo viva soltanto nelle pubblicazioni a sfondo storico e linguistico.