La storia delle armi da fuoco portatili comincia, logicamente, con la storia del mezzo propellente usato per questi ordigni bellici. La leggenda ci ha lasciato un nome, quello del monaco tedesco Bertoldo Schwarz, che in un imprecisato anno all’inizio del secolo XIV avrebbe inventato la polvere pirica o polvere nera, l’esplosivo, cioè, che fino agli ultimi decenni del secolo scorso fu utilizzato per ogni specie di arma da fuoco. Sulla base di questa leggenda, non poche sono state le illustrazioni di fantasia del fatale momento in cui il buon monaco Bertoldo, vedendosi scoppiare sotto il naso la mistura che stava raffinando nel pestello, intuì le possibilità di usarla per scopi non troppo conformi alla santità dell’abito che indossava. Il monaco, il pestello che salta, la data stessa cui è riferito l’avvenimento sono, ripetiamo, leggendari; tuttavia, la favola ci offre lo spunto per alcune interessanti osservazioni. Prima di tutto, la figura del monaco: Bertoldo è indubbiamente un alchimista, e cioè uno scienziato del suo tempo; poi il secolo in cui sarebbe avvenuta l’invenzione: perché proprio il XIV? Le favole nascono dalla fantasia popolare: soltanto nel secolo XIV la diffusione di armi da lancio che utilizzarono la forza propulsiva della polvere pirica fu tale che si poté creare la voce – poi ripresa normalmente dagli scrittori di cose militari degli ultimi quattro secoli – che fosse stato un monaco alchimista di nome Bertoldo Schwarz a inventare la polvere pirica. Documenti, infatti, in questo senso non ce ne sono, anche se molti hanno creduto di riconoscere Bertoldo in figure di monaci di cui si ha notizia. Infine, è interessante osservare che l’invenzione non fu riferita a un uomo qualsiasi ma a un uomo di scienza: è quindi, in certo modo, alla storia della scienza che dovremmo rivolgerci per aver qualche idea più chiara e sicura sull’origine della scoperta.

Il fuoco greco

Ma non è del tutto così. Non si può, infatti, ignorare quanto di empirico e di sperimentale costituisce il contributo delle più lontane epoche. Consideriamo prima di tutto gli elementi che formano la polvere pirica: sono il salnitro, il carbone e lo zolfo; tutt’e tre conosciuti dai popoli più antichi, e anche utilizzati con altri elementi in grossolane mescolanze per fuochi artificiali: i biografi di Alessandro Magno ricordano che per il suo ingresso a Babilonia il sovrano fece incendiare una bellissima girandola luminosa; Eliostrato, vissuto nel quarto secolo, dà notizia di fuochi artificiali in Egitto e in India.

Geograficamente il nostro discorso ci ha portato fino all’India: da qui alla Cina il passo è breve. Per lungo tempo, si è creduto che in Cina la polvere pirica fosse conosciuta e adottata molti secoli prima che nell’occidente. Di fatto non c’è nessun documento che lo provi; forse i cinesi conoscevano gli stessi miscugli incendiari dei popoli del Mediterraneo e dell’India. Questi miscugli nell’alto medioevo presero il nome di “fuoco greco”. Sulla composizione e sui suoi veri effetti non è possibile dare notizie precise. Tuttavia siamo già in un campo dove non mancano le testimonianze. La prima può essere considerata quella di Tucidide, il quale narra nel suo quarto libro sulla guerra del Peloponneso che Delio fu presa dai Beoti dopo che le parti in legno delle mura della città erano state bruciate da una mistura incendiaria lanciata contro di esse da un enorme mantice: il fatto avvenne nel 424 a.C.

Quattordici secoli più tardi, Costantino VII Porfirogenito (905-959), imperatore di Bisanzio dal 913 ma regnante soltanto nel 944, lasciò scritto nei suoi Trattati sulla tattica (Tattica e Alexiade) varie notizie relative all’impiego di razzi e di polveri comburenti. Soprattutto risultano interessanti i due passi seguenti: “ Noi abbiamo, tanto dagli antichi quanto dai moderni, diversi espedienti per distruggere le navi avversarie o nuocere ai loro equipaggi. E questi sono i fuochi preparati nei tubi dai quali essi partono con un ruggito di tuono e una fumata infiammata che brucia le navi sopra le quali essa è inviata”; e ancora: “Ci si potrà servire anche di piccoli tubi a mano che i soldati portano dietro i loro scudi, e che sono da noi stessi fabbricati; essi rinchiudono il fuoco preparato che viene lanciato in viso ai nemici”.

Sembra indubbio che Costantino parli di navi lanciarazzi e di fuochi per soldato appiedato. Tra il fuoco di cui parla Tucidide e il razzo di Costantino passa una grande differenza tecnica oltre che un notevole numero di secoli. Costantino precisa che il fuoco delle navi veniva lanciato attraverso tubi di rame. La materia che incendiava i natanti nemici aveva la caratteristica tipica del fuoco greco: bruciava anche in acqua, e quindi la si poteva spegnere soltanto soffocandola sotto sabbia o terra. Ancora oggi si parla del segreto che circonda la vera formula del fuoco greco. Lo stesso Costantino, tutto compreso della potenza di questo mezzo distruttivo, avvertiva che la formula di tale fuoco era stata rivelata da un angelo al primo imperatore cristiano con l’obbligo di conservarla soltanto per la difesa e la sicurezza dei credenti, e vietando tassativamente che fosse rivelata agli infedeli. Per questo gli artificieri che componevano la miscela, come anche quanti erano a conoscenza delle dosi delle varie materie, dovevano mantenere il segreto sotto la minaccia di tremende punizioni, che andavano dalla degradazione alla scomunica e alla pena capitale mediante supplizi.

Primi problemi con i saraceni

Bisanzio, la cui potenza era fondata soprattutto sul dominio del mare, aveva così salvaguardato l’armamento che le permetteva di uscire vincitrice nelle contese contro i barbari che premevano da ogni parte le frontiere dell’impero Romano d’Oriente. Ma, proprio negli anni in cui Costantino scriveva i suoi trattati militari, l’islamismo si affermava in tutta la sua potenza politica, militare, e religiosa. Di fronte a una cristianità troppo spesso divisa da odi e interessi personali, la potenza musulmana si levava in tutta la sua giovane forza. È comprensibile che i bizantini volessero tenere segrete le proprie armi contro un avversario così pericoloso. Ma era un segreto impossibile a conservarsi. Dai greci, la miscela incendiaria passò ai musulmani che se ne servirono poi abbondantemente contro i crociati.

Oltre alla miscela c’è da considerare, importantissimo, il mezzo propellente del razzo che la portava. Questo era a base di salnitro, carbone e zolfo. Si trattava però di utilizzare la composizione non più per fuochi artificiali, ma per lanciare un mezzo bellico. È a questo punto che ci sorride da oltre le steppe e le montagne dell’Asia Centrale un geniale arciere cinese, il primo (ammesso che sia esistito un “primo”) che pensò di legare alla cima della propria freccia un tubetto di polvere compressa, con una miccia; il piccolo razzo aumentava la velocità e la portata dell’asticciola mortale scoccata dal suo arco. E a questo sorriso fa riscontro la smorfia di dolore e di sorpresa del nemico che si vede giungere nel petto un dardo da una distanza incredibile, tale da non poter essere superata da nessun arco esistente.

Questo metodo di lancio arrivò probabilmente sulle rive del Mediterraneo attraverso i contatti con i mongoli, le popolazioni nomadi dell’Asia Centrale che tanta parte ebbero nella storia delle invasioni europee nell’alto medioevo. Dai mongoli, esso passò ai bizantini… e da qui agli arabi. E gli arabi l’adottarono per lanciare un tipo di falarica dagli effetti disastrosi. La falarica, in antico, era praticamente un giavellotto incendiario. Tito Livio ne parla come di un’arma usata dai saguntini, munita di una cuspide di ferro lunga circa tre piedi, e con uno stoppaccio di materia incendiaria in cima: se non colpiva l’uomo ma si infliggeva nello scudo, il calore sviluppato dalla fiamma costringeva il soldato a gettare il proprio riparo e a esporsi ad altri colpi del nemico.

L’antica falarica descritta da Tito Livio fu resa più terribile dai musulmani mediante l’applicazione di un razzo all’asta del dardo. Inoltre la punta – come d’altra parte avevano già fatto i romani – era formata da una specie di gabbietta di bronzo contenente la mistura incendiaria. La gabbietta terminava con una cuspide la quale, configgendosi nel bersaglio, vi lasciava ben aderente la fiamma sprigionata da stoppa imbevuta di colofonia, zolfo, petrolio sorgivo, pece e salnitro (quest’ultimo perché la fiamma non si spegnesse durante il tragitto.

L’asta della falarica era proporzionale al peso della punta, e veniva appoggiata su un cavalletto o altro supporto, regolandone l’inclinazione esattamente verso il bersaglio. In seguito l’asta, o governale, fu messa in un tubo cavo detto sarabatana (da cui poi il nostro cerbottana), e così si ottenne, inclinando la canna, un più facile sistema di direzione. La polvere propellente era in pratica polvere pirica, sia pure con un dosaggio ancora approssimativo e imperfetto.

Della potenza della falarica saracena fecero una paurosa esperienza i crociati, che videro spesso le loro lignee macchine d’assedio bruciate da queste ruggenti fiamme volanti. Joinville, nelle sue cronache della sesta crociata, cui partecipò il re Luigi IX di Francia, fa una vivace descrizione di un razzo lanciato dai saraceni: “Arrivando faceva un tale fracasso che sembrava fosse una folgore cadente dal cielo, e a me pareva un grande drago volante per l’aria… e spandeva intorno una così grande luce che illuminava le nostre schiere come se fosse giorno, tanto grande era la sua parte infuocata”.

La impaurita meraviglia delle milizie crociate e dei cavalieri cristiani all’apparire di tali “diavolerie” era più che giustificata: da secoli, in occidente, le battaglie erano condotte con armi che, per dirla con un termine moderno, potremmo definire “tradizionali”: gli infuocati draghi volanti dei saraceni erano qualcosa che esulava dalle cognizioni tecniche dei combattenti cristiani. E ancora di più i cavalieri tedeschi e francesi assedianti le mura musulmane avrebbero odiato questi artifici se avessero potuto prevedere lo sviluppo che la falarica a razzo avrebbe avuto nei secoli seguenti. È infatti da questa falarica e dalla sarabatana che possiamo far risalire ragionevolmente l’inizio delle armi da fuoco, pesanti o portatili.

Come avvenne questa trasformazione? Possiamo supporlo facilmente. Dapprima nella cerbottana veniva infilata l’asta (o governale) della falarica munita in cima di un razzo. In un secondo tempo, la punta infocata venne applicata addirittura a una “canna volante”, cioè un’asta cava riempita di polvere pirica; la canna era posta nella cerbottana; alla polvere pirica veniva dato fuoco mediante una miccia uscente dal fondo della cerbottana. Da qui all’idea di eliminare l’asta cava e di lanciare un proiettile, giavellotto o pallottola, mediante la forza propulsiva di una carica posta sul fondo della cerbottana, la cui parte terminale era stata occlusa, il passo era breve. Da questa modifica derivarono tutte le armi a retrocarica che appaiono all’inizio delle artiglierie.

Spingarde e cannuncole

Le prime denominazioni tecniche che incontriamo a proposito di queste artiglierie sono “spingarda” e “cannuncola”. Ambedue erano dei tubi metallici molto simili alle cerbottane ma dalle pareti più grosse. Nella culatta, cioè la parte opposta alla bocca, avevano un mascolo, o otturatore, mobile, fissato per mezzo di una chiavarda passante attraverso la canna e il mascolo stesso. La camera di scoppio era contenuta in questo otturatore e veniva riempita con una carica di polvere prefabbricata, o cartoccio. Nel mascolo c’era un foro comunicante con l’interno, il focone, attraverso il quale, mediante una guida, veniva infilato un ferro rovente. Questo forava il cartoccio e incendiava la polvere, che esplodeva.

Un altro “modello” di spingarda prevedeva che il mascolo fosse tenuto unito saldamente alla culatta mediante zeppe che poggiavano contro l’affusto su cui era montata l’arma. Un’interessante e pratica variante dell’otturatore, infine, la troviamo nelle spingarde aragonesi usate all’epoca dei Vespri Siciliani (1282), e poi durante il conflitto tra aragonesi e angioini per la conquista della Sicilia. Nella culatta della spingarda c’era un incavo longitudinale nel senso della canna. Nell’incavo veniva sistemato un mascolo fatto a tazza da birra, con il suo bravo manico; il mascolo, tenuto ben fisso contro la canna mediante una zeppa di ferro, leggermente conica, bloccata nella parte posteriore della culatta, conteneva la carica prefabbricata, cui si dava fuoco mediante un focone ricavato nel mascolo stesso. Il sistema, ingegnoso e pratico, fu mantenuto fino al 1600 per piccole bocche da fuoco, fissate al parapetto di murata delle navi mediante una forcella girevole che ne permetteva il puntamento in tutte le direzioni.

Spingarda e cannuncola erano usate con una certa frequenza alla fine del secolo tredicesimo e all’inizio del quattordicesimo. Lo scrittore veneziano Marin Sanudo (1270-1343) fa menzione della spingarda nel 1304, anno in cui se ne fece uso, durante la guerra tra i fiamminghi e il re di Francia, da parte dell’ammiraglio genovese Rainiero Grimaldi, che serviva al soldo dei francesi con sedici galere e venti navi armate.

Indubbiamente però, in fase ancora rozza, le spingarde esistevano già nell’undicesimo secolo, considerata la serie di testimonianze che si riferiscono all’uso di artiglierie dopo il mille. Nel 1073, per esempio, Salomone re degli ungheri attacca Belgrado con bocche da fuoco; i tunisini nel 1085 piazzano sui loro vascelli macchine belliche che lanciano il fuoco inestinguibile con rumore di tuono; nel 1098 Alessio Comneno combatte i pisani con bocche da fuoco le cui parti anteriori rappresentavano teste di animali feroci e di serpenti vomitanti fuoco liquido.

Notizie sull’uso di bocche da fuoco si fanno più numerose per i secoli seguenti. Nel 1147, gli arabi assaltano Lisbona con artiglierie; due anni dopo, sempre gli arabi lanciano proiettili con cannoni. Un’antica cronaca bolognese parla di bombarde usate nel 1216 e nel 1239. Cronache forlivesi del 1281 accennano agli schioppi e alle bombarde dette “vasi di Forlì” nelle guerre tra il generale pontificio D’Appia e Guido da Montefeltro. Leonardo Aretino nelle Historie fiorentine degli anni 1259 e 1261 parla più volte dell’uso della bombarda. Con queste notizie la nomenclatura delle armi da fuoco si arricchisce di altri due termini: lo schioppo e la bombarda. Stiamo già nel campo dei piccoli e dei grossi calibri.

Il libro dei fuochi

Ma, prima di parlare di schioppi e di bombarde, conviene tornare all’argomento da cui eravamo partiti e chiederci: quando il composto salnitro-carbone-zolfo, conosciuto già in antico, si stabilizzò in una efficace formula di polvere esplosiva? Di un certo aiuto, per rispondere, ci sarebbe un libro notissimo nel medioevo, il Liber Ignium ad comburendos hostes (libro dei fuochi per bruciare i nemici) di Marco Greco, un manoscritto del 1200 contenente le più svariate ricette di fuochi bellici, tra cui alcune formate da composti di salnitro, carbone e zolfo. Purtroppo non si è riusciti a stabilire il periodo esatto in cui fu scritto il libro, ne si è riusciti a provare che l’autore stesso sia esistito.

Figura leggendaria quindi, quella di Marco Greco, il cui secondo nome richiama alla mente i fuochi bellici per eccellenza. Ma le ricette del libro a quando effettivamente risalgono? Gli studiosi sono giunti a queste conclusioni: le ricette non sono opera di un solo autore, ma provengono da diverse fonti; il Liber si può dividere in tre gruppi di ricette: quelle scritte dal 750 fino a un anno imprecisato; quelle scritte anteriormente al 1225, e comprese tra questa data e l’anno imprecisato di cui si diceva più sopra; quelle infine – alquanto poche – comprese tra il 1225 e il 1300. Evidentemente, il Liber ignium si accrebbe di altre ricette quando già la sua conoscenza era diffusa da vari decenni. Il gruppo più antico e importante di ricette sarebbe stato tradotto da un originale arabo oggi perduto. Il nome di Marco Greco, quindi, legato a un’opera che nel medioevo ebbe una diffusione vastissima, precede nella leggenda quello del monaco tedesco Bertoldo Schwarz.

D’altra parte, nel Liber ignium si ritrovano soltanto alcune ricette molto simili a quelle della polvere nera, essendo per il resto indicazioni su miscele più propriamente incendiarie, le stesse usate dai bizantini contro i loro nemici. Queste miscele, però, non erano viste di buon occhio dagli esponenti della classe militare dei primi secoli dopo il mille. Probabilmente lo spettacolo di qualche cavaliere arrostito nella sua maglia di ferro dopo essere stato investito da una vampata di fuoco greco aveva fatto impressione. Un decreto del Secondo Concilio Lateranense (1139), oltre a condannare l’eresiarca Arnaldo da Brescia, indicava l’arte dei fuochi bellici come diabolica e nociva per l’umanità cristiana e cattolica: il che contrastava, per lo meno, con le opinioni di Costantino Porfirogenito, così convinto che l’abile tecnica di appiccare fuoco al prossimo fosse stata svelata ai greci da un angelo; ma nel 1139 lo scisma d’Oriente era già un fatto compiuto…

Considerazioni di carattere pratico, oltre a quelle innegabili di carattere umanitario, influirono indubbiamente sull’emissione del decreto. Si cercava, con la proibizione, di salvaguardare il prestigio del sistema feudale, garantendo una certa sicurezza al cavaliere, esponente militare del sistema. Oltre al fuoco era infatti messa al bando la balestra, arma che per la sua potenza insidiava notevolmente le corazze dei cavalieri.

La cavalleria, col suo codice di regole per le competizioni, irrigidiva lo scontro, anche di notevoli proporzioni, in singolari tenzoni in cui i combattenti, dopo essersi dati da fare per disarcionarsi con la lancia, si massacravano a colpi di mazza, e se non riuscivano a farsi fuori in questa seconda maniera, davano di piglio alla spada, e giù colpi finché uno degli avversari, o per incapacità o per disattenzione (tra maglie di ferro, elmo, scudo eccetera si andava sul peso di parecchi chili), finiva per cadere a terra dove veniva finito dai servi del vincitore.

Come si vede, la forza e l’abilità personale costituivano la garanzia della lealtà del combattimento: non vi erano mezzi intermedi che potessero far dubitare del coraggio o della capacità effettiva di chi usciva vincente. È per la salvaguardia, anche, di questo sistema di combattimento che in Europa tardò ad affermarsi la diffusione delle armi da fuoco.

L’avvento dei comuni

Quando considerazioni di carattere economico, oltre a un inevitabile progresso, portarono all’adozione e allo sviluppo delle bombarde, delle spingarde, degli schioppi, si ebbe il decadimento e la scomparsa della cavalleria e del sistema feudale su cui era basata socialmente.

Con questo non si vuole dire che l’istituto decadde perché si era trovato il sistema di far fuori il cavaliere a distanza con una palla di ferro o di piombo: già negli anni dopo il mille, il feudalesimo entrava nella crisi che avrebbe portato alla sua dissoluzione. L’uomo riscopriva le sue libertà nel Comune; classi di mercanti e di piccola nobiltà che non disdegnava i traffici aspiravano al potere politico. Nel rifiorire dei grandi nuclei cittadini, l’uomo acquistava coscienza di una sua dignità valida al di fuori delle origini di sangue e del prestigio dei padri.

Le milizie comunali erano in primo luogo milizie di gente libera, presso cui i princìpi “sportivi” della cavalleria facevano poco presa. Questi combattenti non avevano come scopo l’acquistare lustro, ma annientare semplicemente l’avversario, fosse nobile o plebeo, coperto di maglia e di corazza, o difeso da scudo di legno ed elmo di cuoio.

I micidiali mezzi di offesa a polvere nera furono adottati da loro senza riserve, come anche dalle milizie dei grandi feudatari e dei regnanti. E così si dava l’ultima botta alla contesa cavalleresca, che rimase poi, fino alla scomparsa, come un esercizio da spettacolo nei tornei.

D’altra parte un decreto conciliare non era sufficiente a fermare quello che, con una frase del nostro tempo, potremmo definire il progresso della scienza. Le ricette del Liber ignium, che fornivano una composizione per polvere nera, non sono databili esattamente. Possiamo tuttavia fissare una data certa per una miscela esplodente a base di salnitro, carbone e zolfo: il 1249. Nella sua Lettera concernente i segreti della scienza e della natura, scritta prima di quell’anno, Ruggero Bacone, maestro al Merton College di Oxford, indicò un composto esplosivo in cui salnitro, carbone e zolfo comparivano rispettivamente nelle proporzioni di 41,2 29,4 29,4. Siamo lontani dalla polvere nera che si usava nel secolo scorso nel classico dosaggio inglese, adottato anche dal nostro esercito (salnitro 75 parti, carbone 15, zolfo 10); tuttavia il composto di Bacone era abbastanza pericoloso da far prevedere al saggio inglese un brutto avvenire per le generazioni future.

La bombarda

Torniamo adesso alle armi da fuoco, e precisamente alla bombarda. L’antica arte degli assedi alle rocche fortificate si basava principalmente su tre tipi di offesa: quella portata con grandi torri mobili, coprenti un ariete e piene di armati pronti a balzare sulle mura nemiche; le mine, che consistevano nello scavare il terreno sotto le fortificazioni, in modo da provocare frane; lo smantellamento delle mura, e anche delle difese oltre le mura, mediante grossi proiettili, in genere di pietra, lanciati con le catapulte, con le biffe (specie di gigantesche fionde) e con le baliste. Queste macchine potevano gettare proiettili pesanti anche centinaia di chili, ma erano diffìcili da spostare, nonché di lungo e complicato uso.

La bombarda, che lanciava grossi proiettili con tiro arcuato, sostituì a un certo punto biffe e catapulte, e come ritrovato bellico segue indubbiamente l’uso delle spingarde e delle cannuncole. Infatti, soltanto dopo che si era sperimentata la possibilità di lanciare proiettili con queste ultime, si pensò di applicare la stessa forza propulsiva a bocche da fuoco di più grande potenza per tiri arcuati.

Questa opinione non è condivisa dal padre Alberto Guglielmotti, il quale nella sua Storia della flotta pontificia asserisce che la bombarda è una delle prime, se non la prima, delle armi da fuoco propriamente dette. Ma la naturale derivazione delle spingarde dalle sarabatane e dalla canna volante, citata anche da Marco Greco, è una chiara testimonianza che le canne da fuoco a tiro teso precedono i congegni per il tiro arcuato, quali appunto le bombarde.

Su queste vi è un’interessante descrizione del trevisano Andrea Redusio, che nel 1370 scriveva: “Imperciocché è la bombarda uno strumento di ferro con tromba anteriore larga, nella quale mettesi una pietra rotonda ragguagliata alla tromba, la quale ha posteriormente congiunto un cannone lungo due volte la tromba, ma più sottile, nel quale viene messa la polvere negra artificiale con salnitro e zolfo e carbon di salce [salice] per foro del predetto cannone verso la bocca”.

Vediamo di capirci chiaro nella descrizione. Prima di tutto la tromba. Questa, a forma di tronco di cono aperto dalle due parti, era inchiavardata sull’affusto con la parte più larga verso il bersaglio. Il cannone veniva caricato di polvere e chiuso alla bocca con un legno circolare (detto “coccone”). Poi veniva sollevato mediante una gru, introdotto nell’abitacolo della tromba, e fissato all’affusto. La palla di pietra, infilata nella tromba, poggiava sul coccone che chiudeva la carica del cannone, e affiorava alla bocca della tromba stessa. Quest’ultima era di un calibro sette o otto volte maggiore di quello del cannone. Per sparare, si dava fuoco alla polvere con un ferro rovente infilato nel focone, alla base del cannone. Il focone non era altro che un foro con la parte superiore un po’ svasata.

La bombarda permetteva tiri con una certa speditezza. Ogni pezzo, infatti, era dotato in genere di quattro cannoni che di mano in mano si caricavano. La gittata era naturalmente limitata, ma la traiettoria, fortemente arcuata, permetteva di far cadere il proiettile sopra i merli o proprio dietro, e cioè sulla baltresca o ballatoio di pietra che correva in genere per tutta la lunghezza dei muri di cinta, dietro i merli.

In seguito la bombarda venne fusa in un sol pezzo di bronzo. Mantenne però le antiche caratteristiche: la camera di scoppio era di calibro assai più piccolo della tromba. Bombarde di questo genere furono usate fino a tutta la metà dell’ottocento. Quelle antiche erano costruite in ferro.

L’adozione diffusa della bombarda, oltre che da ragioni di potenza offensiva, fu facilitata anche dal fatto che quest’arma era molto più maneggevole e, a conti fatti, più economica di una catapulta di grossa mole. Nel tempo occorrente a un lancio con la catapulta, si potevano sparare almeno due colpi con la bombarda. Inoltre, sul finire del tredicesimo secolo e all’inizio del successivo, specialmente in Italia, l’arte di fondere i metalli in grande quantità assunse uno sviluppo notevolissimo: quindi. tutta una sagace tecnica artigianale si potè porre al servizio dei nuovi armamenti.

Insieme a piccole bocche da fuoco in bronzo, si fusero anche cannoni enormi. Nello stesso tempo, si cominciò a dare alle artiglierie le più varie denominazioni, ispirandosi ad animali più meno leggendari o alle città d’origine, o ai presunti effetti dell’arma: si ebbero così nomi come “serpentina”, “colubrina’’,“sagro”, “falcone”, e inoltre “veneziana”, “pescatina”, “diluvio”, “terremoto”, e così via.

L’arte della fusione orna le artiglierie di figure, teste di uomini o di animali; si giunge addirittura a cambiare la forma dell’oggetto. Il Filarete ricorda una bombarda nel castello di Milano, colata in ferro nel 1460, “la quale è in forma di uno lione: proprio a vedere pare che a giacere stia”.

Enormi bocche da fuoco si fabbricano anche fuori dall’attuale Italia, come la bombarda dell’elettore di Brandeburgo, costruita nel 1414, che lanciava palle da ventiquattro libbre; o come il cannone fatto da un fonditore veneto in bronzo nel 1422 per il sultano turco Amurat, che poteva lanciare 1100 libbre di pietrame. Le milizie di Gand nel 1452 sparano contro le mura di Ondenarde assediata con una bombarda del peso di 33.000 lilbbre che lanciava palle di pietra di oltre 680 libbre. Il pezzo, chiamato in fiammingo Dulle Griet (Margherita la folle), era stato costruito con spranghe di ferro saldate da cerchioni a caldo. La camera di scoppio conteneva 140 libbre di polvere. Anche dopo l’assedio, il pezzo rimase sotto le mura di Ondenarde, e soltanto cento anni dopo, nel 1560, gli abitanti della città riuscirono a riportarlo in patria, dove si trova tuttora.

Per finire citeremo la “Maometta”, una gigantesca bombarda usata dai musulmani nell’assedio di Costantinopoli (1453). Per spostarla occorrevano settanta paia di buoi, e si dice che lanciasse proiettili di marmo del diametro di undici palmi e pesanti 1800 libbre!

In quegli anni si andava sviluppando tutta una nomenclatura tecnica, e si cominciò a definire le bocche da fuoco a seconda del calibro, che però non riguardava il diametro del pezzo, ma veniva designato con il peso del proiettile sferico in ferro fuso. Un cannone da quaranta, per esempio, lanciava proiettili di quaranta libbre. Ma tutto ciò ingenerava confusione poiché la libbra variava da città a città.

Ma qual era la potenza di queste artiglierie? Possiamo farcene un’idea attraverso due documenti di un Codice Sforzesco della Biblioteca Nazionale di Parigi che si riferiscono alla presa di Genova da parte di Francesco Sforza, duca di Milano. In breve l’antefatto è questo. Nel febbraio 1464, il re di Francia rinunciò ai suoi diritti su Savona e Genova in favore di Francesco Sforza. Il duca, mandate truppe a Savona, inviò il conte Gasparo Vimercati con altre truppe a Genova di cui, contando sul favore dei notabili, credeva facile impadronirsi. Ma Bartolomea, vedova di Pietro Fregoso, appartenente a una delle più illustri famiglie genovesi, decise di contrastare il possesso della città agli sforzeschi e, asseragliatasi nella Rocca di Castelletto, situata in posizione dominante sul Monte Albano, si apprestò a una lunga resistenza in attesa di aiuto. Intanto, dalla rocca poneva sotto il tiro delle spingarde e delle bombarde la città e il campo milanese situato nel quartiere di Cornegliano.

Visto che non si riusciva a venire a patti, Francesco Sforza decise che la rocca doveva essere abbattuta. A tale scopo mandò a Genova tre grosse bombarde: due, la “Corona” e la “Liona” da Pavia; una, la “Bissona”, da Milano. Per il trasporto dei tre pezzi occorsero complessivamente 89 carri e 428 buoi. La partenza avvenne il 28 aprile 1464, ma soltanto un mese dopo, il 28 maggio, le tre bombarde erano in postazione intorno alla Rocca di Castelletto, insieme ad altre due, la “San Giorgina” e la “Golia”, che si trovavano già a Genova.

Le cinque bombarde cominciarono a sparare tutte insieme su ordine del duca Francesco il quale, in una lettera al Vimercati del 23 maggio, aveva scritto che le armi dovevano aprire il fuoco contemporaneamente poiché così avrebbero fatto “un grande fracasso” dando quindi “grande invaghimento a quelli del Castelletto”. Non si sa se effettivamente i difensori della rocca si “invaghissero” al tuonare delle cinque bombarde, ognuna col proprio comandante e il proprio bombardiere: senza dubbio fecero fracasso, e grande danno.

La “Corona” al primo colpo (lanciava una pietra di quattrocento libbre) squarciò una torre detta “dei francesi”; al secondo abbatté parte del muro di cinta. Mentre la “Liona” completava l’opera della “Corona”, dalla parte opposta la “Bissona”, che lanciava proiettili da trecento libbre, apriva insieme alla “San Giorgina” una breccia nel muro della rocca grosso ben dodici piedi (quasi quattro metri). Questi i risultati più violenti del bombardamento. Dopo quattro ore di fuoco e quarantacinque colpi sparati, la rocca era talmente rovinata che diffìcilmente avrebbe potuto reggere un assalto generale. I nuovi approcci per la resa, fatti nei giorni seguenti dal Vimercati, ottennero buon esito: il 1 giugno donna Bartolomea, disperando ormai di ricevere aiuti, cedette il Castelletto per 14.000 fiorini. In seguito la rocca fu ricostruita e rimase fino al 1528, anno in cui venne smantellata e distrutta.

Per quanto le bombarde fossero più maneggevoli e precise di una catapulta, il loro uso era piuttosto dispendioso. A proposito del bombardamento della Rocca di Castelletto, sappiamo che il duca Francesco non solo mandò le bombarde, ma inviò anche degli scalpellini per costruire i grossi proiettili: la mano d’opera locale, infatti, voleva per ogni palla di pietra una somma troppo alta.

Verso le pistole

Spese notevoli erano anche quelle della polvere nera, sebbene non come nel secolo prima, quando una libbra di polvere costava circa duecento volte il prezzo degli anni appena precedenti il primo conflitto mondiale.

Con il diffondersi delle artiglierie, la fabbricazione della polvere diventò un’industria protetta o monopolizzata presso principati, signorie o reami. Naturalmente, i procedimenti di fabbricazione erano piuttosto primitivi e tali rimasero finché non si trovò il sistema di impastare e granulare il composto. Poiché i tre ingredienti si usavano in forma di polvere finissima, si evitava di trasportarli già uniti affinché la polvere nera, fuoruscendo per le scosse del trasporto dalle sia pur minime fessure dei recipienti, non si accumulasse nei carri con il pericolo di esplodere per una scintilla… Quindi, di volta in volta, al momento dell’uso, i tre elementi venivano mischiati in speciali truogoli nella giusta dose; poi il composto veniva infilato nelle bocche da fuoco. Il suo stato polverulento, però, faceva sì che quando la carica era troppo battuta dal calcatoio (un’asta usata per premere bene nel fondo della canna polvere, borraggio e palle) il condotto del focone si intasava e la polvere, invece di esplodere, bruciava lentamente o non bruciava affatto.

Questo pericolo, esistente per le bombarde, era ancor più probabile per le piccole armi da fuoco, il cui focone era un semplice forellino, E tuttavia, come abbiamo già detto, si ha notizia di armi da fuoco portatili fin dal 1280: sono gli “scoppietti” delle truppe di Guido da Montefeltro. I soldati che ne erano armati furono descritti come “balestranti con lo schioppo”.

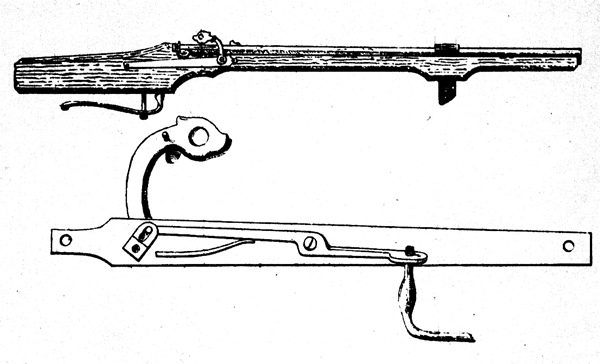

C’è anche una cronaca perugina posteriore di circa ottanta anni (1364), in cui si parla di piccole “bombarde” fabbricate apposta per i soldati a cavallo. Dice la cronaca: “ El nostro Comune de Peroscia fece fare cinquecento lance ferrate da cavallo; cinquecento cette [accette] con scote lunghe a doi mano; et cinquecento bombarde una spanna lunghe, che le portavano su in mano, bellissime et passavano ogni armatura”.

La lunghezza di una “spanna” (oltre 25 centimetri) indica chiaramente che tali armi si tenevano facilmente in pugno come le pistole che poi furono adottate universalmente dalla cavalleria. Purtroppo, nessun accenno viene fatto nella cronaca sul modo di accensione della carica: la storia delle armi da fuoco, infatti, e principalmente le portatili, si può riassumere semplicemente nel sistema di accensione della carica. La loro grande stagione comincia un secolo e mezzo più tardi, agli inizi del cinquecento, quando la perizia tecnica con cui venivano fabbricate poté raggiungere un notevole grado di perfezione.

Nei primi anni di quel secolo, il toscano Nicolò Machiavelli, nel secondo libro dell’Arte della guerra, faceva dire a Fabrizio Colonna a proposito degli esercizi da far compiere ai soldati per formare un esercito efficiente, che oltre a tirare con la balestra e con l’arco, i “coscritti” avrebbero dovuto sparare con lo “scoppietto, istrumento nuovo e necessario”.

Ormai in quegli anni non si discuteva nemmeno più sul vantaggio o meno di usare gli “scoppietti” (allora già rozzi archibugi): era acquisito che non esistevano mezzi di offesa migliori per far fuori un avversario a distanza. Il rinascimento, oltre a proporre una nuova misura morale dell’uomo, ne aveva stabilita anche una pratica per cui, al cospetto di pochi grammi di piombo e di polvere nera, tutti gli uomini, con o senza corazza, erano uguali.

Le tappe

Periodo grecoromano. Si conoscono misture di salnitro, zolfo e carbone.

X secolo. I bizantini utilizzano “fuochi volanti” sulle loro navi.

941. I bizantini incendiano e disperdono 10.000 barche dello zar Igor con il fuoco proiettato tramite tubi.

1073. Salomone re degli ungheri attacca Belgrado con bocche da fuoco.

Periodo delle Crociate. 1 musulmani combattono i cristiani con falariche lanciate da razzi e con sarabatane.

1193. Razzi da guerra vengono usati dai cittadini di Dieppe contro gli assedianti inglesi.

XIII secolo. Si diffonde il Liber ignium ad comburendos hostes di Marco Greco, ricettario di fuochi bellici.

1281. Nelle guerre tra il generale D’Appia e Guido da Montefeltro si fa uso di bombarde (vasi di Forlì) e di schioppi.

XIV secolo. Le artiglierie a tiro diretto si diffondono in Europa.

1363. Il comune di Perugia fa costruire cinquecento “bombarde una spanna lunghe” (pistole).

XV secolo. Appare lo “scoppietto” a miccia.