Una delle più brucianti ingiurie del brutale dileggio popolare è certamente quella che bolla come “fieul d’un can” qualsiasi individuo considerato spregevole. Almeno in Piemonte, di una persona in precarie condizioni di vita o malmessa si dice: “A l’é fortunà tan-me ‘n can an cesa”, maltrattato come un cane intrufolato in un edificio sacro, dove gli animali non potevano entrare.

Sono modi di dire in piena sintonia tra loro e ormai di uso comune, che tuttavia richiamano una occulta tradizione relativa all’ibridismo d’una delle figure più note della religiosità cattolica come San Cristoforo.

Questo mitico personaggio compare per la prima volta nella Legenda Aurea, un testo del 1260 scritto in latino dal frate Jacopo da Varazze che lo dice “de Cinocephalorum oriundus genere”, 1) cioé della stirpe dei Cinocefali, poi convertitosi al cristianesimo e barbaramente ucciso dai nemici della Fede. 2)

E siamo nel fantastico, poiché nell’immaginario medievale i Cinocefali da cui si diceva provenisse Cristoforo erano degli esseri con corpo umano ma testa di cane. Se si credeva che da tale stirpe solo in parte umana discendesse proprio il Santo gigantesco (e già per questo fuori norma) della cui esistenza reale dubita persino il Dizionario dei Santi, 3) si può ben supporre che l’espressione offensiva “fieul d’un can” sia nata dai racconti su questo personaggio importante ma anomalo.

La sua origine da una stirpe di mezzi animali spiegherebbe perché venne effigiato non all’interno ma fuori dalle chiese, dove restavano le bestie; né dev’essere un caso se lo si celebra il 25 luglio, in piena “canicola”, quando “l’alba e il tramonto della stella bianca Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore, coincidono con quelli del Sole”. 4)

Oscura è anche la vera ragione per cui gli affreschi di questo Cristoforo della stirpe dei metà uomini e metà bestie furono in passato oggetto di singolari pratiche devozionali e anomale costumanze da parte dei fedeli. Ne fa cautamente cenno anche l’autorevole Dizionario dei Santi, ricordando che la devozione popolare “si esprimeva in forme folkloristiche assai curiose. Si diceva che bastasse uno sguardo alla sua immagine per immunizzare tutto il giorno dalle disgrazie, la sua protezione era specialmente efficace contro la fame, la peste, la grandine”, ossia i flagelli del mondo contadino d’una volta. 5)

Il pittore Melchiorre de Henricis di Alagna si dev’essere ispirato a queste credenze popolari sul potere della vista quando, nel 1597, dipinse sulla facciata della chiesa parrocchiale di Riva Valdobbia un gigantesco San Cristoforo raffigurato con un grande occhio, che grazie a una singolare illusione ottica sembra guardare sempre nella direzione di chi lo osserva. 6)

Straordinario, enigmatico e “misterico”, il gigante traghettatore ha soprattutto ispirato un culto spontaneo praticato in gran segreto sul quale ha raccolto qualche informazione Barbara Ricci, scrivendo che nelle Alpi del passato “era diffusa la convinzione che, se si fosse mescolato al cibo un frammenti degli affreschi raffiguranti san Cristoforo, la fecondità e la salute sarebbero stati assicurati”. 7)

Questi riti paganeggianti di magia del contatto furono tollerati all’inizio, ma alla lunga finirono per dare fastidio all’ufficialità ecclesiastica. Pertanto in diversi luoghi la sua figura sarebbe scomparsa, o perché a forza di portarsene via un pezzo i fedeli avrebbero pian piano rimosso tutto il quadro, o perché i responsabili dell’edificio di culto avrebbero zitti zitti cancellato in tutto o in parte il ritratto per impedire l’inopportuna pratica pagana.

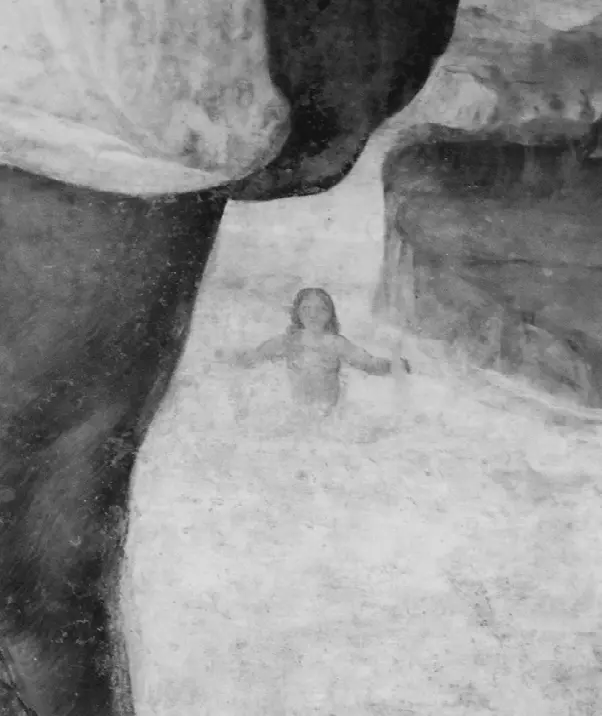

In molti casi é stata rimossa soltanto la porzione inferiore del ritratto, quella in basso dove accanto al Santo con i piedi nell’acqua venivano dipinti inusuali esseri mostruosi: essi si vedono benissimo nei luoghi in cui gli affreschi di San Cristoforo si sono integralmente salvati, come nella chiesa valsesiana di Quarona, dove dalle acque emerge una bellissima, seducente e sorridente Sirena.

Il mito di questa donna-pesce, ibridismo analogo ai fantasiosi Cinocefali, ha antiche origini pagane (basti pensare a Ulisse), poi la sua figura è stata – è il caso di dirlo – traghettata nell’arte sacra diventando una delle presenze più inquietanti e affascinanti del medioevo romanico; anche se la Chiesa considerò la Sirena pericolosa e peccaminosa, ritenendola un simbolo della seduzione femminile, della lussuria e della sensualità.

Forse proprio per questa sua natura deviante e licenziosa essa incantava il popolo quando la ammirava, talvolta anche a seno scoperto, sensuale e provocante, dipinta fuori dalle chiese assieme a San Cristoforo, a dispetto dell’avversione delle gerarchie ecclesiastiche che cercavano di presentarla ai fedeli come la quintessenza dell’immoralità e d’una femminilità peccatrice di natura animalesca, la coda evocante l’immagine del serpente tentatore, quindi del peccato soprattutto sessuale. 8)

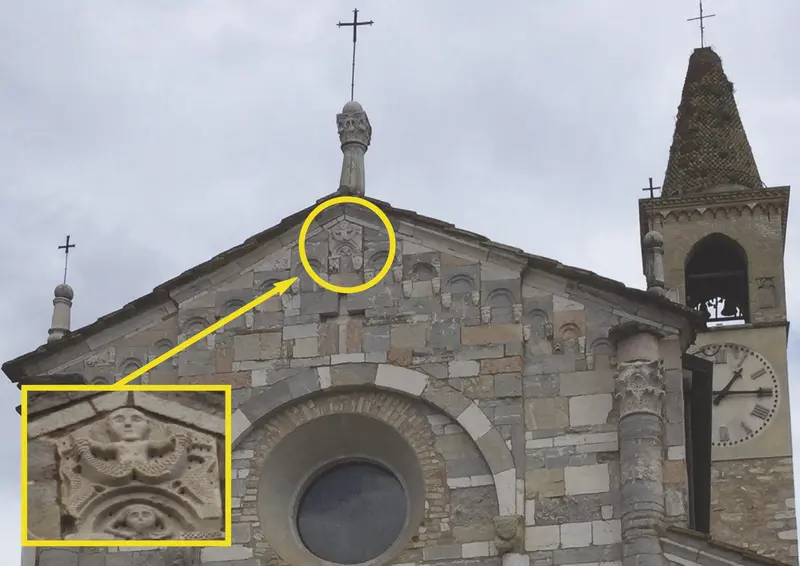

Ancor oggi nemmeno i più qualificati esperti sono riusciti a spiegare perché sulla facciata della chiesa romanica dedicata a Sant’Andrea di Maderno del Garda domini una troneggiante Sirena bicaudata, un’altra sia stata dipinta sul portone d’ingresso, e se ne trovi una terza all’interno dell’edificio. 9)

Nell’assai insolita “chiesa delle sirene”, la figura più appariscente è affiancata da due colombe, sovrasta inquietanti mascheroni, uno anche cornuto, altri di peccatori e uomini dissoluti, compreso un personaggio intento a compiere osceni atti sessuali. La sirena che sovrasta il portale è affiancata da un cane, ma la più singolare e anomala appare dipinta su un pilastro, raffigurata con una corona regale in capo. Come se fosse la regina del lago. 10)

Quella delle tre sirene di Maderno é un’iconografia contraddittoria e inusuale per una donna-pesce che tradizionalmente viene raffigurata con San Cristoforo rappresentando il mondo del male, da cui il discendente dei Cinocefali si stava staccando, traghettando Cristo verso la salvezza.

Una presenza di per sé scomoda e tentatrice, che alla lunga dovette consigliare a chi di dovere una prudente ripulitura rendendo invisibile la parte con i marosi delle tentazioni acquatiche perigliose…

quando non è scomparso l’intero dipinto.

Per quanto ne so, nel Biellese c’erano i ritratti di San Cristoforo sulle facciate esterne delle chiese di Pietro e Paolo a Castellengo, e di Sant’Antonio a Sandigliano, due località dove era logico invocare la protezione soprannaturale dai pericoli delle acque: la frazione di Cossato è sul percorso che dalla baraggia di Ysingarda conduce al guado di Gifflenga, pericoloso durante le piene del Cervo; e l’antica Santilianus si trova a poca distanza dall’Elvo/Elf, da attraversare per Mongrando, ai margini d’una vasta zona che doveva essere in passato acquitrinosa, come testimonia il nome della frazione delle Mòje (e vicino alla cappella scorre ancora una roggia impetuosa che circonda tutto il castello).

Prima di attraversare questi luoghi di acque pericolose, il pellegrino si raccoglieva in preghiera davanti all’icona, chiedeva aiuto e protezione al celeste traghettatore Cristoforo, ripartendo tranquillo.

Oggi purtroppo questi ritratti del Santo dei viaggiatori non ci sono più.

Alcune guide turistiche scrivono che l’affresco di Sandigliano in realtà avrebbe raffigurato San Sebastiano, benché i pochi frammenti visibili non richiamino la sua iconografia tradizionale che lo perpetua trafitto con le frecce, e si limitano a registrare come l’affresco sia quasi del tutto scolorito e indistinguibile. Tutti i manuali di storia dell’arte danno per esistente il ritratto della frazione cossatese, mentre quando si arriva fiduciosi sul posto un malandato cartello avverte perentoriamente che l’affresco è invece “scomparso”.

È possibile che l’umidità e le avversità atmosferiche abbiano nei secoli danneggiato e compromesso le antiche immagini dipinte fuori dalle chiese; ma non si può escludere che, come spesso é accaduto (vedi per esempio la “danza macabra” di Coggiola), si siano fatte sparire intenzionalmente per qualche misteriosa ragione.

E probabilmente é andata così.

Perciò non sappiamo se nelle acque c’erano anche le Sirene, che non vediamo nemmeno nell’imponente affresco della chiesa valsesiana di Riva Valdobbia, anche se proprio dove doveva trovarsi l’acqua il dipinto risulta grossolanamente rimaneggiato e parzialmente imbiancato; come l’affresco di San Cristoforo della chiesa dell’annunciazione di Agnona, dove nelle acque è stato cancellato ogni segno di arcane presenze.

A Cravagliana, il grand’uomo soccorritore porta in salvo il divin bambino in uno specchio d’acqua su cui naviga tranquillamente una barchetta e da cui spunta un enorme pesce alato, ma non ci sono donne-pesce.

Il Santo traghettatore raffigurato come un anziano calvo e barbuto sulla facciata della parrocchiale di San Bartolomeo a Scopa avrebbe avuto in un angolo un piccolo specchio d’acqua, ma anche questo affresco risulta raschiato proprio lì, rendendo impossibile capire se tra i flutti fossero effigiati degli eccentrici e misteriosi personaggi.

Coppie insolite

Cancellate o no, la presenza accanto al gigante della stirpe dei Cinocefali di una di quelle Sirene considerate “simboli demoniaci o blasfemi” 11) è troppo frequente e consolidata per non pensare che tra i due personaggi non ci fosse un vincolo o addirittura un affetto segreto.

Come quello della leggenda valsesiana sull’amore sfortunato tra il gigantesco monte Fenera e la bella e impetuosa fiumana della Sesia.

È tradizione che in un lontano passato la valle fosse un luogo ameno dove le persone vivevano libere e in santa pace. Qui abitava una fanciulla dai lunghi capelli biondi chiamata Sesia, tanto bella che il gigante Fenera, figlio di Titano, si era innamorato perdutamente di lei. Il suo amore era stato subito ricambiato e Fenera per proteggerla aveva deciso di costruire attorno alla valle felice una catena di alti e inaccessibili monti, ma purtroppo durante il titanico lavoro erano morti diversi abitanti, schiacciati da frane e smottamenti.

Dopo tanti lutti, il divino Giove si era fortemente adirato con la povera Sesia che aveva permesso al suo spasimante di uccidere degli innocenti, e l’aveva punita trasformando il suo splendido sorriso in lacrime perenni. Immediatamente dalle sue candide gote era sgorgato il fiume che porta il suo nome, mentre il gigante, impazzito dal dolore per la perdita della sua amata, si trasformava in pietra diventando il monte Fenera. 12)

La leggenda è suggestiva, e il suo ignoto autore potrebbe aver trovato ispirazione proprio nella singolarità iconografica assai presente in Valsesia che unisce il grande traghettatore all’eroina di un mondo sotterraneo e peccaminoso. Figure considerate inopportune e distrutte intenzionalmente, così come avvenuto nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo ad Arbengo (Candelo) e nel monastero cluniacense di Castelletto Cervo, dove la “Divina Trinità” veniva raffigurata con tre figure maschili identiche affiancate. Considerate “un vero e proprio oltraggio alla figura santa di Cristo” al tempo della Controriforma, furono senza indugio imbiancate. 13)

Allo stesso tempo anche il culto popolare del personaggio di San Cristoforo fu pian piano limitato alla sola presenza dei suoi ritratti, comunque fuori dalle chiese, poiché “l’approfondito esame delle fonti storiche dei santi fece emergere troppe perplessità intorno a questa figura riconosciuta come troppo ‘paganeggiante’ e alimentatrice di superstizioni”. 14)

Ma a dispetto di tutte le imposizioni, la devozione popolare non si è estinta, e si è anzi “modernizzata” trasformando Cristoforo nel protettore degli automobilisti.

Nelle Alpi i culti locali legati alla sua qualità di traghettatore (d’anime) si sono comunque conservati salvando le raffigurazioni del figlio dei Cenocefali, quasi sempre con la Sirena tra i piedi. In Sudtirolo non mancano alcune singolarità proprio dove la devozione popolare é molto forte. Nel dipinto della chiesa di San Giorgio a Luson il bambino in braccio a Cristoforo ha sei dita in ciascun piede e ne ha altrettanti il gigante traghettatore raffigurato nella chiesa di San Giorgio a Taisen/Tesido in val Pusteria.

Quali segni esoterici nascondono queste figure anomale e misteriose?

N O T E

1) Claude Leucoteux, Les Cynocéphales. Etude d’une tradition tèratologique de l’Antiquité au XII siècle in Cahier de civilisation médioevale, 1981.

2) La tradizione del suo martirio, avvenuto per ordine del feroce imperatore romano Decio nell’anno 50, ha favorito la diffusa presenza di presunte reliquie di San Cristoforo, di cui si conserverebbero l’osso di una spalla a Roma nella basilica di San Pietro, una costola a Venezia, una “ganassa in uno tabernacolo dorato” nella chiesa che gli è dedicata a Milano e un’unghia nel Tirolo.

Nella chiesa di Sant’Andrea di Lodi si conservò per secoli una grande costola attribuita a un essere mostuoso chiamato Taranto (come la tarantola provenzale) che terrorizzava la popolazione energendo minaccioso dalle acque del mitico lago Gerundo. finché sarebbe stato ucciso da San Cristoforo in persona. Vedi Umberto Cordier, Guida ai draghi e mostri in Italia, 1986.

Un’altra costola del presunto drago che appestava la zona dove anticamente esisteva il grande specchio d’acqua viene invece custodita nella sacrestia della chiesa di Pizzighettone. Vedi Ester Bertozzi, Iconografia di S. Cristoforo nel territorio locale. Tracce della devozione al Santo che sconfisse il drago del Gerundio, in “Insula Fulcheria”, 2005.

3) Dizionario dei Santi, TEA, 1989.

4) Barbara Ricci, Il santo e le sirene. I mostri nell’iconografia di San Cristoforo in Sudtirolo, in “Fillide”, 1 ottobre 2024.

5) Dizionario dei Santi.

6) Roberto Gremmo, Valsesia magica e misteriosa. Gli antichi culti pagani dellle pietre. I segreti del Fenera e dei monti sacri. Le streghe, le fate, gli gnomi. Il Badik selvatico, Tra Dolcino e Giacomaccio, Botalla Edizioni, 2023.

7) Barbara Ricci, cit.

8) Jacqueline Leclerq-Marx, La sirène dans la pensèe et dans l’art de l’Antiquité et du Moyen Age. Du myte païen au symbole chrétien, Académie royale de Belgique, 1999.

9) Simona Moretti, La sirena nell’arte medioevale: pulcherrima virgo? in Animali figurati. teoria e rappresentazione del mondo animale dal Medioevo all’Età moderna, a cura di Stefano Riccioni e Luigi Perissinotto, Viella Libreria Editrice, 2019.

10) Maderno – nome che alcuni ritengono richiami la Madre Terra – si trova nell’unico punto guadabile del lago nell’antichità all’uscita della forra delle Cameratee della val di Surro, vicino a una zona paludosa dove oggi sorge la frazione Maclino. La presenza delle Sirene sarebbe un residuo di credenze pagane sulle divinità delle acque o di culti delle Giunoni assimilabili alle più note Matrones. Silvano Cattaneo e Bongioanni Grattarolo, Salò e la sua Riviera, Tommasini, 1745.

La stessa chiesa di Sant’Andrea venne probabilmente edificata su un sito pagano d’un villaggio lacustre. Vi sono state conservate le reliquie di un santo tutto locale, il vescovo Ercolano (“Herculani”) dalla vita reale improbabile, ma che potrebbe rappresentare simbolicamente il trasporto nel cristianesimo di un culto pagano di Ercole.

Ottavio Rossi, Le Memorie bresciane, opera historica e simbolica riveduta da Fortunato Vinaccesi, Domenico Gromi, 1693.

11) Anna Lamperti, La Sesia racconta. Millenni di storia lungo le rive del fiume, EOS editrice, 2020.

12) Idem.

13) Delmo Lebole, La Chiesa biellese nella storia e nell’arte, Unione Biellese, 1962.

14) Marta Paraventi, San Cristoforo, protettore dei viandanti e dei viaggiatori, in In viaggio con San Cristoforo – Pellegrinaggi e devozione tra Medio Evo e Età Moderna, a cura di Loretta Mozzoni e Marta Paraventi, Giunti, 2000.