Indubbiamente rimane scioccante ascoltare ancora oggi, nel XXI secolo, le parole di un capo di Stato (per quanto ci si riferisca allo Stato più potente della Terra) che, dopo essere intervenuto militarmente nel solo primo anno della sua seconda presidenza in Somalia, Yemen, Iran, Iraq, Siria e Nigeria, e dopo l’ultimo e ancor più eclatante episodio relativo alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, forse preliminare ad altri interventi nel Centro America, ha serenamente affermato: “Adesso abbiamo bisogno della Groenlandia, a livello strategico, dal punto di vista della sicurezza nazionale”.

Poco sembra importare a Trump che Stati Uniti e Danimarca siano alleati politici e militari, anche se l’impegno usa all’interno della nato inizia ad apparire sempre più “insofferente” rispetto a un’Europa incapace di reggersi militarmente sulle proprie sole gambe. La verità è che la nato non sembra essere più al centro della sicurezza americana, e quella europea riguarda gli Stati Uniti solo se coincide direttamente con i propri interessi. Poco importa a Trump cosa pensano al riguardo la presidenza dell’Unione Europea, organismo della quale la Danimarca fa parte, e il governo danese, la cui premier Mette Frederiksen ha recentemente risposto (a muso duro, ma sempre “diplomaticamente”) che “solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca, e solo loro, devono decidere il futuro della Groenlandia”.

La visione geopolitica di Trump, ammirevole o detestabile a seconda dei punti di vista (forse senza alcuna via di mezzo), è sicuramente influenzata da una lettura storica della “missione” degli Stati Uniti che ricalca solo in parte quella colonialista che ha accomunato spesso democratici e repubblicani, espressa in modo esemplare dai presidenti Bush (padre e figlio), principali fautori di quella linea tutta americana volta alla “esportazione della democrazia nel mondo” di cui gli usa si sono fatti portavoce ed esecutori in tante occasioni.

Per spiegare questo atteggiamento, in realtà mai venuto meno, e per cogliere in profondità il senso della rinnovata logica interventista della presidenza americana non è sufficiente nemmeno ricordare la “dottrina Monroe”, a cui spesso si è fatto riferimento anche in questi giorni da parte di vari commentatori politici. Trump probabilmente vede il mondo solamente sotto la lente degli affari e del guadagno (forse anche personale), e ogni sua azione politica, dagli interventi militari alla spasmodica ricerca della supremazia energetica e tecnologica (telecomunicazioni, IA, eccetera), passando per l’imposizione dei dazi commerciali all’import-export a nemici e alleati, è guidata soprattutto da questa filosofia, la cui esemplificazione più macroscopica è stata la presentazione del piano di ricostruzione di Gaza trasformata in una riviera per miliardari, proprio come lo sono tante spiagge della Florida o della California; dove però non si intravede più alcuna presenza delle culture locali e dove la stessa presenza umana di donne e uomini appare del tutto secondaria o proprio marginale (a parte magari qualche esotico vu’ cumprà locale).

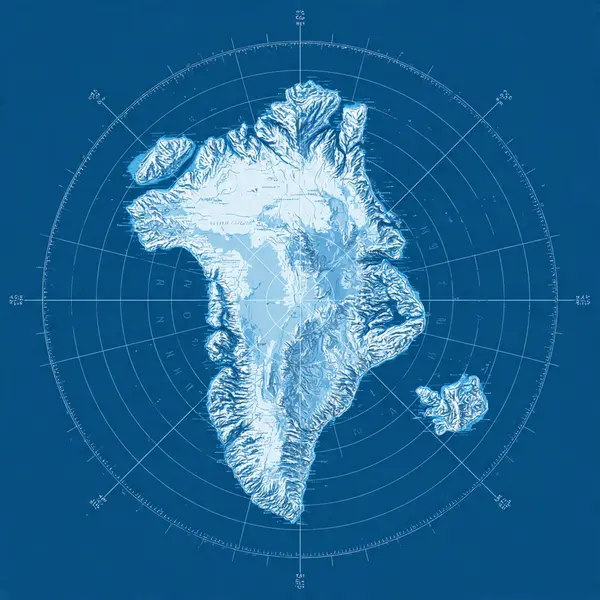

Ma, tornando alla Groenlandia, per provare a capire meglio la questione, oltre che il peso e le conseguenze sul piano geopolitico della querelle, conviene fare qualche passo indietro e rileggere la storia di questa immensa isola pressoché ghiacciata, che si estende agli estremi margini nord-orientali del continente americano. Ha una superficie sette volte superiore a quella dell’Italia, ma con una popolazione di appena 57.000 persone, come la città di Cuneo, e dunque con una media di 0,03 abitanti per chilometro quadrato, risulta il territorio meno densamente popolato di tutto il globo.

La gran parte di questa popolazione si trova concentrata lungo la costa sud-occidentale, quella che fronteggia il Canada, essendo la zona con il clima più mite; qui si trovano la maggior parte dei centri abitati (tra grandi e piccoli se ne contano in totale oltre un centinaio), che in genere non superano il migliaio di abitanti. Fa eccezione la capitale, Nuuk, che accoglie un terzo di tutti i groenlandesi ed è caratterizzata da case dai mille colori che si affacciano sulla baia cittadina protetta dal monte Sermitsiaq.

Insomma, parliamo di un’immensa distesa di ghiacci per quasi tutti i mesi dell’anno, che solo nel periodo più caldo dell’estate è in qualche modo davvero “abitabile”, ma comunque mai di fatto al suo interno, lontano dalle coste. Eppure ha una posizione strategica di immenso valore commerciale e militare per le rotte artiche, e un sottosuolo ricchissimo di materie prime geostrategiche, come grafite, carbone, piombo, zinco, petrolio e quelle terre rare che sembrano diventate il vero obiettivo dei nuovi “cercatori d’oro” della nostra epoca.

Questa è la ragione del forte interesse del presidente Trump ad acquisirla con le buone o con le cattive, non importa se attraverso un negoziato diplomatico, una compravendita a suon di dollari o per via militare.

Ma non è nemmeno la prima volta che gli Stati Uniti, e lo stesso Trump, esplicitano così chiaramente il loro desiderio di annessione della Groenlandia: già nel 2019, nel corso del suo primo mandato presidenziale, Trump aveva mostrato pubblicamente in più sedi l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, anche se in quel momento egli aveva parlato di un possibile “acquisto” da parte americana. La proposta fu definita già a quel tempo “assurda” da parte del governo di Copenaghen, il quale dichiarò che il suo territorio non era in vendita e che la Groenlandia apparteneva a sé stessa, nemmeno alla Danimarca.

Ma se parliamo di una possibile acquisizione per “compravendita”, non possiamo dimenticare come gli Stati Uniti ci avessero provato una prima volta già nel 1868, l’anno dopo l’affare Alaska (concluso dall’allora segretario di Stato, William Seward, per conto del presidente Andrew Johnson in cambio di 7,2 milioni di dollari dell’epoca accettati dallo zar Alessandro II di Russia, che considerava quel territorio così lontano da San Pietroburgo poco difendibile, poco attraente e di scarso valore economico); e poi una seconda volta con un altro tentativo andato anch’esso a vuoto, nel 1946, allorquando il presidente Truman offrì al re danese 100 milioni di dollari ricevendo anche in quell’occasione un netto rifiuto.

Ecco adesso il presidente Trump rinnovare il suo interesse di annessione della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale (e ovviamente per lo sfruttamento delle sue risorse naturali); ma stavolta non si parla più di un’offerta di acquisto ma addirittura di un’annessione, come quella paventata del Canada. Può semmai essere utile citare i risultati di un sondaggio svolto a gennaio del 2025 tra la popolazione locale: all’epoca l’84% dei groenlandesi dichiarò di volere l’indipendenza totale dalla Danimarca, poco più del 9% si dichiarò contrario all’indipendenza e favorevole allo status quo, e solo il 6% affermò il proprio parere favorevole all’annessione dell’isola agli Stati Uniti.

Ma chi sono questi groenlandesi? Qual è la loro storia e quella della loro terra? Conviene partire proprio dal nome che designa la grande isola di ghiaccio per provare a comprendere meglio la situazione, dato che il termine Groenlandia deriva dallo scandinavo Grønland, che letteralmente significa “terra verde”. Questo, secondo alcuni, lascerebbe supporre che un tempo il suo territorio fosse coperto di vegetazione più di quanto non lo sia oggi per gran parte di ghiacci.

A popolarlo inizialmente sarebbe stato, secondo alcune saghe islandesi, il capo vichingo Erik il Rosso, costretto all’esilio dalle sue terre, il quale sarebbe salpato con la sua famiglia e i suoi schiavi verso ovest per trovare una terra da trasformare in un nuovo regno. E forse sarebbe stato proprio lui a denominare così quell’isola, sia perché al suo approdo la trovò davvero verdissima, piena di ricchi pascoli, sia perché attribuendole quel nome aveva anche la speranza che ciò potesse contribuire ad attirarvi nuovi coloni dalle terre europee del grande nord scandinavo oltre che dall’Islanda.

In ogni caso sappiamo che attorno all’anno Mille, periodo al quale farebbe riferimento la saga di Erik il Rosso, le temperature erano mediamente più calde dei giorni nostri, quando possono raggiungere in piena estate un massimo di 12-14° ma scendere fino a -50° lontano dalle coste nei mesi invernali.

Proprio le temperature più calde del periodo medievale avrebbero consentito un’agevole navigabilità dei mari del grande nord alle popolazioni scandinave, e in particolare ai vichinghi, da tutti conosciuti come grandi navigatori, grazie a una tecnologia che permetteva la costruzione dei loro caratteristici drakkar (di cui si conservano ancora oggi alcuni antichi esemplari in vari musei norvegesi, svedesi e danesi): si trattava di imbarcazioni in legno lunghe e slanciate caratterizzate da una prua a spirale con l’effige di una testa di drago, mosse a remi e da una grande vela issata su un unico albero centrale, che per la loro agilità potevano essere utilizzate sia per veloci incursioni militari sia per esplorazioni in terre lontane.

Peccato che un po’ tutta la mitologia scandinava abbia dimenticato di citare il fatto che quella grande isola artica anche prima dell’arrivo dei vichinghi fosse già da tempo abitata da una popolazione autoctona, gli inuit (spesso denominati esquimesi), insediata nelle regioni costiere di tutta la regione artica del continente americano e tuttora presente nella parte più a nord del territorio canadese, in particolare nel Nunavut (comprendente una parte importante del territorio continentale settentrionale e la maggior parte dell’Arcipelago Artico del Canada) e nel Labrador, oltre che in Alaska e, seppur marginalmente, nell’estrema parte nord-orientale della Siberia.

Peccato che un po’ tutta la mitologia scandinava abbia dimenticato di citare il fatto che quella grande isola artica anche prima dell’arrivo dei vichinghi fosse già da tempo abitata da una popolazione autoctona, gli inuit (spesso denominati esquimesi), insediata nelle regioni costiere di tutta la regione artica del continente americano e tuttora presente nella parte più a nord del territorio canadese, in particolare nel Nunavut (comprendente una parte importante del territorio continentale settentrionale e la maggior parte dell’Arcipelago Artico del Canada) e nel Labrador, oltre che in Alaska e, seppur marginalmente, nell’estrema parte nord-orientale della Siberia.

Sono gli inuit a rappresentare ancora oggi in Groenlandia oltre il 90% di tutta la pur modesta popolazione residente.

A unire queste popolazioni, ormai minoritarie in tutti i citati territori ma non – come dicevamo – in Groenlandia, è l’atavica cultura che è riuscita a sopravvivere ancora oggi nonostante secoli oscuri in cui i vari popoli invasori (norvegesi, danesi, islandesi, inglesi, francesi, quindi canadesi, statunitensi e russi) hanno cercato di estirparla spesso con la forza, se non addirittura annientando la stessa popolazione che ne era la testimonianza vivente. Una cultura radicata prima di tutto nella lingua, costituita da una serie di dialetti strettamente interrelati appartenenti alla famiglia delle lingue eschimo-aleutine, che proprio nella sue varianti groenlandesi (il kalaallisut o l’avanersuaq, quest’ultimo parlato però solo dai pochi residenti del nord dell’isola) appare oggi anche la più diffusa dell’universo inuit, sopravvivendo di fatto solo tra la metà della popolazione dell’Alaska, ma essendo di fatto estinta tra i residenti della Siberia russa e usata solo marginalmente dagli inuit canadesi.

La cultura di questo popolo si evidenzia anche nelle forme di un artigianato legato alle attività quotidiane (in primis caccia e pesca) e alle narrazioni, tramandate quasi del tutto oralmente di generazione in generazione ma sopravvissute fino ai nostri giorni preservando l’identità culturale di questo popolo, proprio come avvenuto nell’artico europeo con quello dei sami.

La cultura degli inuit si è inoltre basata tradizionalmente su una convivenza sociale radicata nel mutuo assistenzialismo; di fatto è come se lo stesso concetto di proprietà privata a lungo non sia esistito; addirittura storicamente non sembra siano mai esistiti nemmeno dei veri capi tribù, né dei clan come invece accadeva ad altre popolazioni native del Nord America, e nemmeno delle strutture di governo come le potremmo intendere oggi.

La cultura degli inuit si è inoltre basata tradizionalmente su una convivenza sociale radicata nel mutuo assistenzialismo; di fatto è come se lo stesso concetto di proprietà privata a lungo non sia esistito; addirittura storicamente non sembra siano mai esistiti nemmeno dei veri capi tribù, né dei clan come invece accadeva ad altre popolazioni native del Nord America, e nemmeno delle strutture di governo come le potremmo intendere oggi.

Le varie famiglie erano legate tra loro da forme di solidarietà che si allargavano ai villaggi e che ancora oggi appaiono presenti, per esempio nel possesso collettivo di parte dei beni, compresi gli strumenti usati per la caccia e la pesca, le quali costituiscono, insieme a rare forme di allevamento (di volpi, da cui si ricavano pellicce, e di ovini, da cui si ricavano latte, carne e lana), le attività economiche prevalenti. La pesca, in prevalenza di salmoni, merluzzi e halibut, avviene soprattutto nei fiumi, attraverso fori nella calotta polare, o con pescherecci che si muovono non lontano dalle coste (il mare attorno all’isola, quando non è ghiacciato, è uno dei più pescosi del mondo). La caccia invece ha luogo in mare aperto, dato che si concentra soprattutto su animali marini come foche, balene e trichechi, e solo in parte sulla terra ferma, legata soprattutto ai caribù (le renne americane), da cui si ricava di tutto, e agli orsi per la loro pelliccia.

Nel corso dei secoli, infatti, questo popolo ha dovuto imparare non solo ad adattarsi al freddo, ma ad adattare ogni sua esigenza (e la sua stessa sopravvivenza) allo sfruttamento dei pochi materiali disponibili in superficie in una terra dominata dalla tundra artica, che solo per pochissimi mesi all’anno si trasforma in una vera area di pascolo per i caribù, con zone assai limitate di foresta (betulle nane, salici e ontani). Si spiega già da questa penuria di beni lo sfruttamento radicale di tutte le altre forme di vita locali, con l’uso abituale degli animali non solo come fonte di cibo, ma anche come strumenti di trasporto (per esempio i caribù o i cani per muovere le slitte, anche se oggi le slitte trainate da animali sono spesso sostituite dalle moderne motoslitte), come risorse per la produzione di capi d’abbigliamento con le loro pelli e per costruire con le loro corna (nel caso dei caribù) o con le loro zanne (nel caso dei trichechi) anche arpioni e strumenti per la casa o la stessa caccia, o per produrre anche l’olio da bruciare per riscaldare le abitazioni (nel caso delle balene); queste, a loro volta, vengono ancora costruite perfino con blocchi di ghiaccio (i ben noti igloo) o con legname e torba, mentre solo negli anni più recenti si è allargata la tecnica di edificazione in legno e muratura, soprattutto da quando le forme di nomadismo hanno lasciato definitivamente il posto a insediamenti stabili.

Eppure, vivendo in simbiosi con la natura, gli inuit sono forse l’unico popolo al mondo a non aver mai avuto atteggiamenti ostili verso nessuno, anche se hanno spesso dovuto provare a difendersi da altri popoli, come nel corso delle ondate migratorie avvenute nei secoli, anche dopo l’invasione dei primi vichinghi. In questo senso la loro storia è un po’ riconducibile ai loro tentativi di resilienza alla natura spesso ostile, oltre a tutti gli episodi storici che testimoniano la loro resistenza ai tanti popoli ostili che hanno cercato di conquistare il loro territorio.

Eppure, vivendo in simbiosi con la natura, gli inuit sono forse l’unico popolo al mondo a non aver mai avuto atteggiamenti ostili verso nessuno, anche se hanno spesso dovuto provare a difendersi da altri popoli, come nel corso delle ondate migratorie avvenute nei secoli, anche dopo l’invasione dei primi vichinghi. In questo senso la loro storia è un po’ riconducibile ai loro tentativi di resilienza alla natura spesso ostile, oltre a tutti gli episodi storici che testimoniano la loro resistenza ai tanti popoli ostili che hanno cercato di conquistare il loro territorio.

Per esempio, a metà del XV secolo, quando ebbe inizio la cosiddetta “piccola glaciazione”, molti inuit dovettero abbandonare la loro terra che non era più in grado di produrre un nutrimento sufficiente alla maggioranza della popolazione. E anche se i primi ad andarsene in quel momento furono i vichinghi, che provarono a fare ritorno via mare in Europa, ciò non impedì dopo qualche secolo al regno di Danimarca e Norvegia di rivendicarne (nuovamente) il territorio.

Questa seconda ondata di migrazione, iniziata nella prima metà del ‘700, fu però ben più dura della precedente, che tutto sommato era rimasta abbastanza marginale anche per il modesto numero degli “invasori”. È a questo periodo che si deve la fondazione di Nuuk, la città che sarebbe divenuta la capitale di quest’isola, dovuta allo sbarco da queste parti nel 1721 di Hans Egede, un missionario norvegese. Fu proprio il timore che la popolazione dell’isola (un tempo animista e legata a riti che apparivano oscuri, officiati da sciamani anche di sesso femminile) avesse abiurato le prime forme di cristianesimo introdotte dai monaci evangelizzatori irlandesi e poi islandesi al seguito dei vichinghi a indurre i nuovi coloni che si andavano insediando lungo le coste a una nuova evangelizzazione degli inuit, stavolta però forzata e spesso violenta, giacché passava anche per il divieto di uso della loro lingua, incomprensibile ai nuovi arrivati e quindi potenzialmente ricca di insidie e pericoli anche diabolici.

Da quel momento gli inuit, espropriati delle loro terre e anche della loro cultura e della loro lingua (che riuscivano a usare liberamente solo in privato e nelle loro case), divennero pure ospiti indesiderati a casa propria, mentre danesi e norvegesi si impossessavano di tutte le loro modeste risorse grazie ai “privilegi coloniali” loro concessi dalla corona, primo tra tutti il monopolio sui commerci del pescato.

La storia della Groenlandia seguì quindi la storia dell’Europa coeva, seppur con una sempre maggiore marginalità: quando all’inizio dell’800 la Norvegia si separò dalla Danimarca, al regno danese rimasero le colonie, tra cui l’Islanda e la Groenlandia. Entrambe nel periodo della seconda guerra mondiale, e in particolare quando la Danimarca fu occupata dai nazisti, provarono a rivendicare la propria autonomia avvicinandosi al Canada e agli Stati Uniti, ma con esiti diversi: infatti, dopo la fine del conflitto, mentre l’Islanda otteneva la tanto agognata indipendenza tagliando il cordone ombelicale con la corona di Danimarca e costituendosi come repubblica, il controllo della Groenlandia tornò alla Danimarca, seppur trasformato da colonia in “contea d’oltremare”, senza che i suoi abitanti potessero decidere in merito all’offerta di acquisto da parte statunitense di cui abbiamo parlato in precedenza.

Quando poi la Danimarca entrò a far parte dell’Unione Europea, anche la Groenlandia subì, pur senza volerlo, questo destino, anche se dopo pochi anni riuscì a tirarsene fuori rivendicando la sua autonomia territoriale grazie alla vicinanza geografica al Canada e quindi alla sua appartenenza al continente nord-americano.

Infine, nel 2008 la Groenlandia ha ottenuto una prima vera autonomia politica, pur senza una formale separazione dalla corona danese: da quel momento il governo di Copenaghen ha riconosciuto all’isola l’autogoverno, con un proprio primo ministro e un parlamento unicamerale, chiamato Inatsisartut (in danese Landsting), composto da trentuno rappresentanti, eletti dalla popolazione groenlandese con voto proporzionale, che restano in carica per quattro anni, due dei quali rappresentano la Groenlandia anche al parlamento danese (il Folketing).

Al primo ministro e al parlamento groenlandese spetta la gestione autonoma delle risorse naturali dell’isola, mentre è stato reso subito ufficiale l’uso come prima lingua del groenlandese (cioè della lingua degli inuit) ed è stata deliberata la nascita di un corpo di polizia autonomo. Sono invece rimaste in capo alla Danimarca la gestione della politica estera e la rappresentanza diplomatica dell’isola.

Tuttavia, anche dopo questi diciotto anni di autonomia, la Groenlandia non è ancora giunta ad avere un’economia davvero autonoma e nemmeno una struttura statale realmente definita e completa, né un sistema di difesa o una moneta proprie, facendo riferimento per questo al modesto esercito danese e alla corona danese, In àmbito militare, tuttavia, sul suo territorio ospita da tempo una base aerea degli Stati Uniti a Thule, nel nord dell’isola (in realtà la base è il cuore di un’enclave amministrativa statunitense nel comune di Avannaata, a circa 1500 chilometri dal polo nord), mentre è venuta alla luce solo da pochi anni la notizia di un bunker segreto, costruito sotto il ghiaccio nel periodo della guerra fredda sempre dagli Stati Uniti e alimentato da un reattore nucleare, che aveva l’obiettivo di lanciare da una distanza minore i missili americani verso l’Unione Sovietica in caso di conflitto, e che è stato da tempo abbandonato e usato come deposito di rifiuti tossici e radioattivi sempre dagli Stati Uniti.

La verità è che, al di là delle mire americane, l’autonomia della Groenlandia è oggi messa in serio pericolo anche dal fatto che l’isola non ha nemmeno la capacità di autosostenersi finanziariamente senza ricorrere al massiccio supporto danese, che in realtà non è mai venuto meno: è la Danimarca, infatti, a garantire ogni anno trasferimenti finanziari verso l’isola per coprire quasi la metà del suo bilancio pubblico, senza i quali sarebbero a rischio capitoli importanti come welfare, infrastrutture, istruzione e sanità. Non sono mai stati sufficienti all’economia della Groenlandia, infatti, i compensi provenienti da alcune multinazionali occidentali per l’estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dell’isola, operazioni che sono in ogni caso rese complicate proprio dalla sua posizione geografica e dalla conformazione del suolo.

In questo contesto a essere a rischio è la stessa cultura e la stessa sopravvivenza dell’identità del popolo inuit il quale, per quanto ancora del tutto maggioritario in Groenlandia, vede le attività di queste multinazionali e il portato delle loro azioni come una violenza perpetrata all’ambiente, fin qui difeso e protetto con ogni mezzo (come accade in Scandinavia nelle terre dei sami). Sono proprio queste nuove forme di economia e questo continuo tradimento della loro cultura tradizionale a sottrarre agli abitanti dell’isola risorse e spazi, costringendo gli inuit, ancora una volta derisi per i loro atteggiamenti e il loro modo di intendere la natura e la società, a mettere in dubbio il senso odierno del loro stile tradizionale di vita. Soprattutto nei centri abitati più grandi, uno stile di vita ormai sempre più ondivago tra rispetto e conservazione della propria tradizione identitaria e infatuazione o interesse per le nuove mode occidentali, optando spesso per una sorta di meticciato culturale del tutto nuovo rispetto alle logiche del passato.

In questo contesto a essere a rischio è la stessa cultura e la stessa sopravvivenza dell’identità del popolo inuit il quale, per quanto ancora del tutto maggioritario in Groenlandia, vede le attività di queste multinazionali e il portato delle loro azioni come una violenza perpetrata all’ambiente, fin qui difeso e protetto con ogni mezzo (come accade in Scandinavia nelle terre dei sami). Sono proprio queste nuove forme di economia e questo continuo tradimento della loro cultura tradizionale a sottrarre agli abitanti dell’isola risorse e spazi, costringendo gli inuit, ancora una volta derisi per i loro atteggiamenti e il loro modo di intendere la natura e la società, a mettere in dubbio il senso odierno del loro stile tradizionale di vita. Soprattutto nei centri abitati più grandi, uno stile di vita ormai sempre più ondivago tra rispetto e conservazione della propria tradizione identitaria e infatuazione o interesse per le nuove mode occidentali, optando spesso per una sorta di meticciato culturale del tutto nuovo rispetto alle logiche del passato.

Ad aggiungere sofferenza a questo popolo, e perfino estraniamento rispetto alla realtà odierna, sono pure le forti pressioni da parte di alcune organizzazioni ambientaliste occidentali per estendere anche alla Groenlandia il divieto di caccia alle foche già presente in altri Paesi. Ma questo di fatto sottrarrebbe agli inuit una delle loro più importanti fonti di sostentamento, che sono davvero poche.

Si parla spesso, a tal proposito, di uno stato di depressione sociale abbastanza esteso tra la popolazione adulta, e anche tra i giovani, che spesso sfocia in fenomeni diffusi di alcolismo e finanche in suicidi dei singoli, tanto da indurre le nuove generazioni a preferire per sé l’emigrazione, in particolare verso il Canada o gli Stati Uniti, ben più che verso la Danimarca o altri Paesi dell’Europa. E questo malgrado le politiche linguistiche e culturali storicamente portate avanti dai danesi in Groenlandia possano oggi essere addirittura considerate un modello dagli inuit del Canada, i quali nonostante tutto non hanno mai goduto della stessa “fortuna” rispetto ai loro connazionali groenlandesi, favoriti quanto meno da generazioni di studiosi danesi affascinati dalla loro cultura.

Ma, mentre i piccoli villaggi di un tempo si sviluppano mutando in città, e mentre le tecnologie avanzano occidentalizzando i costumi e le abitudini, cosa rimane oggi tra gli inuit groenlandesi di quella atavica cultura? Sicuramente il legame con la natura e le cerimonie che, anche nella vita quotidiana, in qualche modo tramandano il ricordo degli antichi riti degli antenati; e poi, un po’ banalmente (quanto meno all’apparenza), i tatuaggi, che anticamente coprivano mani, braccia, torace, cosce e viso, in particolare delle donne, e che sono tornati di moda oggigiorno dopo essere quasi del tutto scomparsi a causa delle persecuzioni da parte dei missionari cristiani. Ad amarli particolarmente sono oggi le ragazze, tra le quali cresce l’orgoglio nel riscoprire le proprie radici, nel voler parlare una lingua magari mai davvero studiata a scuola, nel valorizzare i riti e i saperi ancestrali.

Perché questi tatuaggi – denominati nella lingua locale kakiniit – non sono eseguiti solo per motivi estetici, ma identitari, simboleggiando persone che non ci sono più o anche antiche storie e retaggi familiari, oltre che tappe della propria vita ed emblemi di riti di passaggio già vissuti, e perfino legami spirituali con animali considerati quasi come spiriti guida, proprio come in altre culture di nativi americani. Per esempio l’effige dell’orso bianco (nanuk) rappresenta forza e saggezza, quella del lupo (amaguq) astuzia, quella del caribù (tekkeitsertok) è simbolo di capacità d’adattamento, la balena, da sempre considerata simbolo della dea del mare Sedna, è emblema della fertilità e della vita, il corvo è il messaggero tra il mondo fisico e quello spirituale oltre che tra i vivi e gli spiriti dei defunti, eccetera.

Giungere in Groenlandia anche da turista e per pochi giorni significa quindi prima di tutto predisporsi a conoscere la cultura inuit: non solo per scoprire il loro modo diverso di vivere, ma (come è stato scritto) anche per interrogarsi su cosa significhi davvero abitare il mondo in armonia con la natura, resistere alle difficoltà, costruire una comunità fondata sul rispetto, sulla condivisione, sulla memoria. Qualcosa che sicuramente non è nella mente del presidente americano, il quale ha ricominciato a puntare a un’ingerenza degli Stati Uniti sull’isola sempre più sostanziale e non più solamente retorica, forse perché vede la Groenlandia solamente come la frontiera artica del continente americano, una frontiera contesa soprattutto dall’espansionismo imperiale di forze antagoniste come Russia e Cina, un confine da cui non scorge all’orizzonte alcuna Europa reale, né tanto meno alcuna forma di difesa territoriale. Ecco perché al posto della bandiera groenlandese, composta da due bande orizzontali uguali (bianca in alto e rossa in basso) e da un grosso disco sul lato destro con i due colori rovesciati (rosso in alto e bianco in basso), molti americani, e non solo Trump, vorrebbero vedere sventolare la bandiera yankee a stelle e strisce, magari con una stella in più (la cinquantunesima).

D’altronde è l’Artico nel suo complesso, e non solo la Groenlandia, che rischia di apparire sempre più simile all’antico “west” dei pionieri, un territorio di frontiera da conquistare a qualunque costo, con le buone o con le cattive, anche a spese di una comunità umana fragile che proprio per questo dovrebbe meritare rispetto. Ma forse è più probabile che la presenza degli inuit da queste parti appaia agli occhi di tanti americani – e non solo a quelli di Trump – del tutto analoga a quella degli altri popoli nativi d’America al tempo dei cow-boy: solo un modesto impedimento al loro progetto di espansione, magari da eliminare anche a costo di qualche eventuale… incidente di percorso.

D’altronde è l’Artico nel suo complesso, e non solo la Groenlandia, che rischia di apparire sempre più simile all’antico “west” dei pionieri, un territorio di frontiera da conquistare a qualunque costo, con le buone o con le cattive, anche a spese di una comunità umana fragile che proprio per questo dovrebbe meritare rispetto. Ma forse è più probabile che la presenza degli inuit da queste parti appaia agli occhi di tanti americani – e non solo a quelli di Trump – del tutto analoga a quella degli altri popoli nativi d’America al tempo dei cow-boy: solo un modesto impedimento al loro progetto di espansione, magari da eliminare anche a costo di qualche eventuale… incidente di percorso.