Garlasco è un paese diventato tristemente famoso in questi anni per un tragico delitto, e di recente si è molto parlato del suo santuario della Bozzola come presunto luogo di pratiche diaboliche e luciferine.

Alla Bozzola mi recai trent’anni fa con Anna Sartoris per completare una ricerca sui residui di paganesimo nella pianura padana, trovandovi la persistenza di un culto popolare singolare, nonché, a poca distanza, tracce di un’attività occulta di stampo satanista.

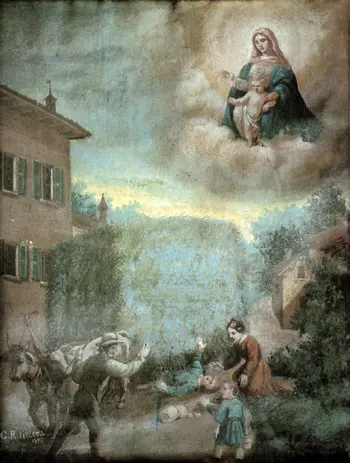

Il santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco prende il nome da un gran numero di rovi di biancospino, di siepi spinose e di boscaglie chiamati buslòn nella lingua locale. La leggenda vuole che il luogo di culto sia stato edificato prima del 1460, quando una fanciulla muta e dedita alla cura delle greggi depose un rametto di biancospino davanti a un’isolata immagine della Vergine. Qui l’ingenua e inconsapevole antesignana di una folla di pastorelli visionari avrebbe udito una voce eterea assicurarle la guarigione, se i garlaschesi avessero costruito una chiesa proprio in quei boschi. L’impegno venne preso e la leggendaria tradizione vuole che la fanciulla si mettesse immediatamente a parlare. 1)

Dopo la guarigione miracolosa, si costruì il santuario che divenne subito meta di pellegrinaggi almeno dal 3 ottobre 1623, quando vi celebrò la prima messa di fronte a una immensa folla di fedeli “l’Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo” di Pavia monsignor Landriani. Iniziò così la tradizione della festa patronale del Lunedì di Pasqua che nei secoli si è trasformata in un appuntamento di grande richiamo per le popolazioni locali, anche per la presenza di numerosi kurunè che offrono oggetti religiosi, un gran numero di bigoloti (merciaioli ambulanti) e “hosti con robbe cibarie”, mentre sui muri del presbiterio si moltiplicavano le tavolette dipinte, i cuori d’argento, i ricami e i tanti oggetti donati dai devoti “per grazia ricevuta”. 2)

Per secoli il santuario della Bozzola fu meta di grande fervore religioso, finché il 17 ottobre del 1937 il vescovo di Vigevano, monsignor Giovanni Bargiggia, proibì un culto paganeggiante che vi era ancora praticato, mascherato da devozione cattolica. 3) Da tempo, infatti, “esistevano in Santuario, bambolotti che depositati in una cesta di vimini posta in presbitero su un bancone, venivano trasferiti dai pellegrini in altra cesta vuota, posta su altro bancone di fronte al primo, fino a riempirla completamente quasi a propiziare la guarigione o la presevazione dalle malattie. Poi il rito ricominciava”. 4)

Per secoli il santuario della Bozzola fu meta di grande fervore religioso, finché il 17 ottobre del 1937 il vescovo di Vigevano, monsignor Giovanni Bargiggia, proibì un culto paganeggiante che vi era ancora praticato, mascherato da devozione cattolica. 3) Da tempo, infatti, “esistevano in Santuario, bambolotti che depositati in una cesta di vimini posta in presbitero su un bancone, venivano trasferiti dai pellegrini in altra cesta vuota, posta su altro bancone di fronte al primo, fino a riempirla completamente quasi a propiziare la guarigione o la presevazione dalle malattie. Poi il rito ricominciava”. 4)

Fino alla proibizione vescovile, durante la sagra del lunedì di Pasqua “di fianco all’altare maggiore la gente continua[va] a trasportare da un primo ad un secondo cesto i pezzetti di legno raffiguranti le varie parti del corpo e segnatamente quelle che vogliono conservare in buona salute o preservare dal male chiedendo grazia alla Madonna con una fervida preghiera”. 5)

Monsignor Bargiggia non ebbe esitazioni: “temendo che tale forma devozionale si trasformasse in pratica superstiziosa, fece togliere quegli oggetti”. 6) Si trattava di pezzetti di legno grossolanamente scolpiti e rozzamente disegnati, i quali ricordavano e perpetuavano l’eredità di antiche consuetudini animistiche che attribuivano a quei simulacri antropomorfi, attraverso il “passaggio” simbolico, il potere di lasciare una condizione maligna per una benigna, alleviando i dolori fisici o spirituali.

Tramudé la vita

Quella della Bozzola non era una stramberia del posto, poiché un rito analogo veniva praticato anche nella chiesa di San Bernardo a Vercelli. A renderlo pubblico, additandolo come una bizzarra mania di povere donne superstiziose e credulone, fu il giornale socialista vercellese “La Risaia”, che il 26 novembre del 1910 canzonò quelle che considerava solo delle sciocche sprovvedute le quali, nella penombra e in silenzio, si recavano di fronte all’immagine della Madonna di San Vittore nella chiesa di San Bernardo per compiere una cerimonia singolare; illudendosi, come rilevava perplesso e scettico il giornale socialista, di “tramudé la vita”.

Impietosamente, i redattori mangiapreti scrivevano:

C’è nella chiesa di S. Bernardo una madonna alla quale – finché dureranno le donnicciole ignoranti, il popolo zotico e le leggende sapientemente create da chi ne ha diretto interesse – ogni miracolo è concesso.

La madonna raddrizza gli storpi, spiana le gobbe più voluminose, risana dalle malattie più terribili… quando il dottore avrà scosso il capo ed annunziato la disfatta, l’impotenza della scienza sua, ebbene, allora la poveretta ricorrerà a S. Bernardo per… tramudé la vita!

La frase nella sua espressione dialettale, imperfettamente, corrisponde al senso che ad esso si vuol dare.

Tramudé la vita! Fare in modo cioè che la vita, la salute sloggi dallo stupido simulacro – quasi che quei pezzi di cera avessero vita e salute – e ritorni, e passi, per virtù della madonna, si capisce, nel membro, nell’organo dell’ammalato di cui si chiede la grazia.

E si fa l’offerta: ciò che è intuitivo.

E il sacrestano ridendo della infausta dabbenaggine umana si prepara a tramudé la vita.

Toglie il braccio di cera dalla destra della madonna, lo frega nel muro mal dipinto della stessa, e riattacca il braccio al lato sinistro.

L’operazione si ripete sine fine. 7)

I redattori de “La Risaia”, imbottiti di pregiudizio nei confronti delle tradizioni popolari, non avevano capito che in San Bernardo non si stavano compiendo gesti sciocchi e bizzarri, ma si rinnovava un cerimoniale antico di simbolico trasferimento di benessere, un’arcana celebrazione misterica e salvifica, lontana anni luce dalla liturgia ufficiale della Chiesa, pur se praticata, e appena appena tollerata, in un edificio di culto cattolico.

Le statuine di cera

Analogo rito propiziatorio avviene nel Comasco ogni 13 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe nel santuario di Somazzo, dove delle statuine in cera, modellate nelle stesse forme di quelle osteggiate da monsignor Bargiggia alla Bozzola – raffiguranti una donna, un uomo, un ragazzo o parti del corpo come braccia o gambe – vengono portate in processione dai fedeli dall’ingresso della chiesa all’altare in segno di devozione per una grazia ricevuta o per invocare una guarigione. 8)

Qualcosa di simile si verificava in passato nella “Valle del Diavolo” a Besano, sopra Varese, dove nella notte magica di San Giovanni, nel corso di cerimonie con evidenti radici pagane, delle statuine di cera in forma umana venivano appese a due sbarre di ferro poste di fronte all’altare contenente le reliquie del Santo, credendo così di trasferire i suoi influssi guaritori sui corpi dei malati che le offrivano in dono. 9)

Un rituale con statuette lignee antropomorfe viene ancor oggi praticato in Lunigiana, la misteriosa terra delle statue-stele preistoriche. A Vìgnola, presso Pontremoli, ogni anno il 3 di maggio viene celebrata la festa di Santa Croce nella chiesa dedicata a San Pancrazio. La sera che precede la manifestazione, i parrocchiani accendono un grande fuoco sulla Costa di Morana, a pochi metri dal sagrato della chiesa dove entrano ricevendo delle piccole figure scolpite nel legno del tutto simili a quelle del santuario della bozzola.

Questi simulacri con forme umane vengono portati in processione per il paese, quasi a purificarlo o a preservarlo, finché il parroco se li fa consegnare per gettarli nel falò. Le statuette lignee si chiamano pipin. Il rito viene interpretato come l’incenerimento degli antichi idoli, e “in tal modo viene ricordato ai fedeli il giorno in cui Vignola abbracciò il cristianesimo e distrusse col fuoco gli idoli di legno del tempio pagano che era ubicato dove ora sorge l’antica chiesa”. 10)

Persistenza dei culti

Trent’anni fa, in tutta confidenza, quelli del posto mi confessarono che i pipin non finiscono nel fuoco, ma vengono sostituiti all’ultimo momento da altri legnetti per poi essere custoditi con cura dai massari della comunità in una cassapanca, gabbando l’ufficialità religiosa. E lo stesso avviene alla Bozzola di Garlasco, dove il rituale proibito nel 1937 non è affatto scomparso: nel 1993 vidi proprio di fronte all’altare della Madonna due cestini, zeppi entrambi di fotografie di persone (malate?) che, di nascosto, venivano lestamente spostate da un contenitore all’altro, perpetuando il rito di “travaso” della vita.

A Garlasco mi si fece notare il carattere terapeutico (magico) che pareva avere l’acqua di una piccola vasca posta nel porticato all’esterno del santuario, ubicato in un “territorio, un tempo coperto da querce inneggianti al culto druidico” 11) e abitato da una popolazione che “professava una religione politeista ed aveva un culto profondo per gli antenati. Indizi pagani si riscontravano ancora ultimamente presso i contadini nell’uso di alcuni simboli propiziatori.

Così la svastica, simbolo del sole, ornava le redini del cavallo”. 12)

Anni di scavi, studi e ricerche hanno confermato l’esistenza di questa civiltà, come ha autorevolmente spiegato Gloria Vanacci Lunazzi, direttrice del Museo Archeologico Lomellino:

Per trovare le tracce della più antica frequentazione da parte dell’uomo nel territorio di Garlasco, ci dobbiamo spostare verso i terrazzi del Ticino, nel tratto di costa che va dalla Cascina Boffalora a S. Biagio. Proprio in questa zona, sono state recuperate delle cuspidi di giavellotto in selce e dei frammenti ceramici riferibili alla cultura del vaso campaniforme. Possiamo, quindi, con sicurezza asserire che le origini di Garlasco risalgono al periodo neolitico (terzo millennio a.C.) […]

Con la successiva età del bronzo, la zona compresa tra la Cascina Boffalora e la Cascina Baraggia, acquista gradualmente maggiore importanza […]

Le prime testimonianze del rito funebre risalgono alla successiva prima età del ferro e, precisamente, sono documentate dalle tombe a cremazione rinvenute nella zona della Madonna della Bozzola […], segue, poi, il periodo della cultura celtica e, a partire dal III sec. a.C. il territorio della Madonna della Bozzola diviene gradualmente abitato in modo sempre più fitto. È giusto essere fieri del fatto che, proprio l’importanza dei ritrovamenti celtici della Madonna della Bozzola, ha reso Garlasco famosa nella letteratura archelogica di tutta Europa. 13)

Satanismo?

Ma il demoniaco e la morte non sono lontani dalla Bozzola, giacché la notorietà d’un passato straordinario è stata offuscata dalla cronaca criminale che in qualche modo conferma la triste nomea di territorio infausto di quel lembo di Lomellina, dove la falce di Catlin-a ha da sempre tagliato molte vite.

Siamo infatti in una zona in cui si sono combattute nei secoli parecchie battaglie. La più sanguinosa fu quella della Sforzesca, una località che prende il nome dal duca Ludovico Maria Sforza detto “Il Moro” che vi fece costruire il primo nucleo abitato nel 1486.

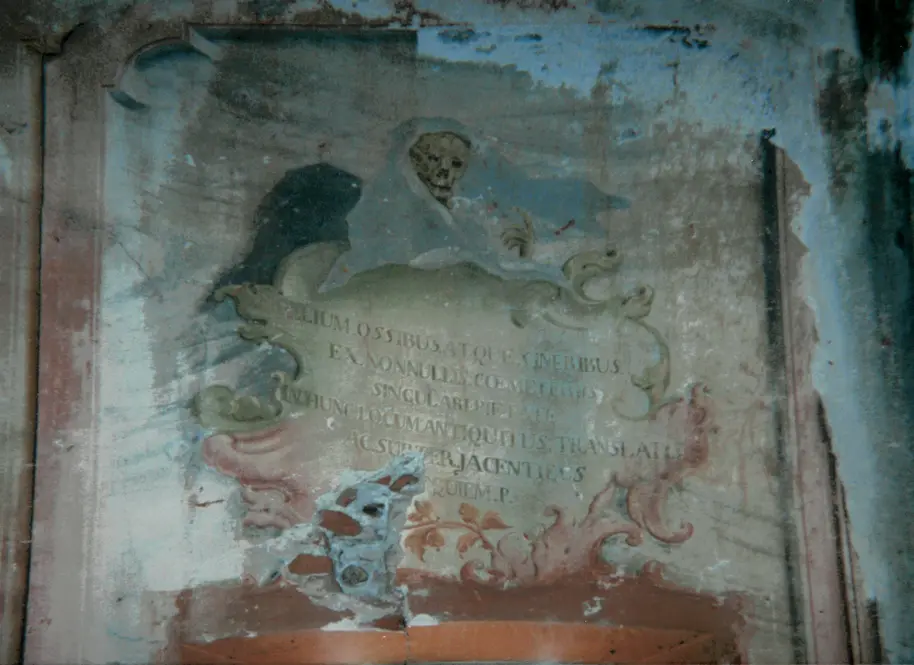

Tra la Sforzesca e la Bozzola si trova la chiesa dedicata a San Vittore, oggi diroccata.

Al suo interno trent’anni fa si potevano leggere “due iscrizioni latine, dipinte: quella di sinistra ‘Alle ossa ed alle ceneri dei fedeli da alcuni cimiteri con singolare pietà in questo luogo fin dagli antichi tempi trasportate e sotterrate, Pace’, mentre in quella a destra si precisava che ‘Questa antichissima chiesa dedicata a S. Vittore martire, rovinante per la vetustà e già restaurata una prima e una seconda volta, l’ordine dei Predicatori di S. Maria delle Grazie di Milano ebbe cura di riedificare ed ornare più elegantemente l’anno 1767’”. 14)

La scritta che fa riferimento ad “ossibus atque cineribus” è sovrastata da un impressionante affresco della Morte in forma di scheletro con unghie appuntite e sanguinanti e il velo sul teschio. Oggi i ruderi perimetrali della chiesa sono ancora in piedi, ma l’intero edificio é impenetrabilmente sommerso dai rovi e dagli sterpi, sicché l’affresco – o quel che ne é rimasto – è inavvicinabile, mentre trent’anni fa era integro e visibile; e a questo proposito (cito testualmente dai miei appunti d’allora) “quella chiesa ha una fama sinistra: durante un nostro recente sopralluogo, un contadino ci ha caldamente e insistentemente dissuasi dall’avvicinarci a quei ruderi, dicendoci che al suo interno vi sarebbero scritte blasfeme e si svolgerebbero riti satanici”. E in effetti constatai che c’erano “una svastica graffita rozzamente su un muro e una scritta, ‘satani’, a carboncino”. Questo nel 1993.

Ma il macabro in questa zona la faceva da padrone: guardando da San Vittore verso la valle del Ticino si vede il piccolo santuario del Crocifisso, che mi dissero esser meta di grandi scampagnate devozionali e adornato di ex-voto di studenti vigevanesi che vi si recavano a piedi dalla città, a promozione avvenuta, ma dove invece vidi “i fori di parecchi colpi di proiettili di grosso calibro che gli sono stati sparati contro, danneggiando i robusti vetri blindati”.

A poca distanza dall’edicola trovai la cascina Doiola, un edificio fatiscente, “all’interno pieno di scritte oscene o blasfeme, tracciate con vernice spray; non mancano svastiche, perentori inviti a non entrare, una minaccia di morte siglata ‘l’impiccato’ sovrastata da una lugubre croce, infine l’indicazione che quella è una ‘casa maledetta’”.

Tra storia e cronaca

Seppi anche che proprio lì “scelse di togliersi la vita, non molti mesi addietro, un integerrimo funzionario di polizia”, notizia apparsa allora su tutti i giornali 15). La gente del posto mi disse che “il suicida frequenta[va] spesso i luoghi fra il santuario del Crocifisso e la Doiola, ove si crede esistano influssi malefici in grado di sconvolgere la mente di chi vi si attarda”.

Il suicidio avvenne il 14 agosto 1991 e fu subito giudicato “dubbio” da una relazione della Squadra Mobile di Milano alla Direzione Distrettuale Anti-Mafia, e dalla figlia che puntò il dito contro la malavita calabrese la quale, gestendo il traffico di droga e l’usura nel Vigevanese, avrebbe ucciso il funzionario mascherandolo da gesto estremo. 16)

La tragica morte del poliziotto venne collegata a un analogo suicidio compiuto da un autotrasportatore, il quale si sarebbe sparato tre colpi di pistola alla testa l’8 marzo precedente accanto alla chiesa di Cilavegna. Proprio il poliziotto trovato morto al Crocifisso aveva indagato sulla improbabile abilità dell’autotrasportatore di continuare a premere il grilletto dopo il primo colpo al capo. 17)

Con il tempo la verità è venuta a galla: l’anno scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i capi di una potente banda di estorsori e usurai calabresi acclarando che il poliziotto “nei suoi rapporti alla magistratura aveva ricostruito i rapporti della famiglia Valle, clan trasferitosi da Reggio Calabria a Vigevano” e “aveva anche trovato un prezioso ‘codice di affiliazione’ alla ‘ndrangheta”. 18)

Per tappargli la bocca venne inscenata la messinscena del suicidio scegliendo di lasciare il corpo della vittima nella regione vicino alla Bossola che era già in fama di “demoniaca”.

E dove dal 1983 a oggi si sono verificati molti delitti rimasti impuniti.

N O T E

1) Giacomo Re, La Madonna della Bozzola, Tip. Allegro e Vaccarone, 1986.

2) Ibidem.

3) Marco Bianchi, Quadretti di vita Vigevanese, Tipolitografia Marotta, 1992.

4) Ibidem.

5) Nino Resegotti, La Sagra della Bozzola, “Nuova Vigevano”, 18 aprile 1927.

6) Giacomo Re, cit.

7) Tramudé la vita, “La Risaia”, 26 novembre 1910.

8) F. Caimi, Dalla Svizzera a Somazzo. A Uggiate il rito dei Vitt, “La Provincia”, 21 marzo 2013.

9) Pierangelo Frigerio, I villani taumaturghi, “Rivista della Società Storica Varesina”, 1995.

Mario Girola, Giuseppe A. Petrini, il ciclo degli affreschi nella Chiesa di Besano (Va), La tecnografica, Varese.

10) Carlo Gabrielli Rosi, Leggende e luoghi della paura tra Liguria e Toscana - II. Massa Carrara e provincia, Pacini Editore, 1993.

11) Pietro Bellazzi, Egisto Romani, Gli antichi battisteri della Lomellina centri di fede e di storia, Editrice Opera Diocesana Buona Stampa, 1983.

12) Ibidem.

13) Gloria Vanacci Lunazzi, Gambolò ed il territorio circostante dalle origini all’età romana, Museo Archeologico Lomellino, 1981.

14) Francesco Pianzola, Diocesi di Vigevano: memorie religiose, Scuola Tip. Derelitti, 1930.

15) M.M., Nessun dubbio, il vicequestore si uccise, “Corriere della Sera”, 19 settembre 1991.

16) Mario Cantella, “Pizzo”, passione di famiglia, “Corriere della Sera”, 26 gennaio 1992.

17) Cesare Giuzzi, Ucciso nel ‘91, indagini sul clan Valle, “Corriere della Sera”, 5 agosto 2014.

18) Cesare Giuzzi, “Valle mafiosi”. Sigillo della Cassazione, “Corriere della Sera”, 13 giugno 2014.