Il 18 settembre 2019 si terrà a Roma un convegno della Fondazione Lepanto intitolato Dalla teologia della liberazione al Sinodo sull’Amazzonia: inquietanti interrogativi. Introdotto dall’autorevole intellettuale cattolico Roberto de Mattei, ospiterà un intervento di Julio Loredo, l’autore del saggio Teologia della liberazione. Un salvagente di piombo per i poveri. Da entrambi i titoli si deduce facilmente quale siano le posizioni e soprattutto i timori legati all’ennesima trovata di Bergoglio. Numerosi cattolici, laici e chierici, vedono infatti nel sinodo un ulteriore passo verso il ripescaggio della famigerata teologia della liberazione, l’ideologia comunista ammantata di cattolicesimo che ha creato enormi guai alla chiesa in Sudamerica, trasformando il continente in una ricca riserva di caccia per gli evangelici.

Se si prescinde dalla cosiddetta stampa ufficiale (“Avvenire” in testa, il nuovo organo globalista e radical chic), numerosissimi centri di pensiero cattolici… non “tradizionalisti”, semplicemente “cattolici”… stanno calcolando con ansia i danni di un Vaticano sempre più incline a trasformarsi in una ONG e a massacrare la teologia con illuminazioni creative da centro sociale. In ottobre poi, secondo molti, il sinodo introdurrà nella sua filosofia bimillenaria una pittoresca componente animistica…

Come abbiamo più volte sottolineato, gli insulti di questo personaggio sorosiano alla teologia non ci riguardano professionalmente, se non per il fatto che stanno portando alla distruzione di un tratto etno-culturale europeo qual è la tradizione cattolica. Ci coinvolgono assai più per l’aspetto geopolitico, in quanto la neochiesa sta perseguendo, insieme con il fasciocomunismo globalista mondiale, una ripugnante politica di invasionismo ai danni dei nostri popoli europei e dello stesso tessuto sociale di molti Paesi africani (come denunciano furiose le conferenze episcopali di quel continente).

Con il Sinodo per l’Amazzonia si apre un altro capitolo che riguarda da vicino l’etnismo, poiché a farne le spese, oltre ai dogmi della fede, saranno anche le malcapitate popolazioni delle foresta che – chiediamo venia – di stronzate allogene ne hanno già subite abbastanza. Lo spiega assai bene un antropologo (e chi se no?) in un intervento pubblicato dall’illustre vaticanista Marco Tosatti sul suo sito Stilum Curiae. Il testo si intitola Sinodo panamazzonico, note a margine. Il suo autore, che ha studiato sul campo le popolazioni nella selva pluviale brasiliana, preferisce mantenere l’anonimato. Lo riproponiamo di seguito.

“A partire dal trionfo liberale l’indio diverrà, in fin dei conti, un’astrazione. L’indio, creatura coloniale, è svanito; sarà necessario inventarlo”: le parole dell’antropologo messicano Arturo Warman introducono e sintetizzano in modo calzante il mio pensiero riguardo l’Instrumentum Laboris (IL) per il Sinodo Amazzonico che si terrà a Roma in ottobre. L’impressione che lascia la lettura del documento è che l’intera trattazione riguardi effettivamente un “mondo indio” astratto e inventato. Altra netta sensazione è che lo scopo del Sinodo non sia quello di concentrarsi sulle problematiche dell’Amazzonia e dei suoi abitanti, più o meno autoctoni, ma quello non esplicito, e già da più parti segnalato, di puntare le presunte istanze amazzoniche come cannoni pronti a colpire ben altre latitudini.

La sola idea di un Sinodo Panamazzonico nel cuore del Vaticano è una circostanza decisamente estraniante. Sapendo con quanta sensibilità sono percepiti oltreoceano questi argomenti mi meraviglio che dall’America Latina non siano ancora giunte contestazioni riguardo una scelta tanto etnocentrica (che rievoca antiche pratiche coloniali), antieconomica (col budget del Sinodo si potrebbero mantenere intere comunità amazzoniche per mesi e forse per anni) e antiecologica (le emissioni degli aerei che condurranno a Roma vescovi, delegati e nativi non sono una bella testimonianza).

La domanda sorge spontanea: perché mai trasportare a Roma l’Amazzonia e i popoli nativi? La prima risposta che suggerisce la lettura dell’IL è che l’Amazzonia è un posto davvero molto esotico e i nativi amazzonici lo sono ancora di più. In effetti più che Sinodo Panamazzonico lo si potrebbe definire un “sinodo dell’esotico”. Il genere è accattivante. Da Kipling a Salgari, dalla saga di Tarzan a quella di Indiana Jones, l’ambientazione esotica ha stupito e acceso la fantasia di intere generazioni. Dunque quale migliore cornice per presentare al mondo rivoluzioni sgorganti niente meno che dai sentimenti dei nativi amazzonici? I sentimenti sono un poderoso ingrediente dell’IL. Insieme agli stereotipi e ai luoghi comuni delineano un pamphlet che potrei definire esotico-emozionale. Risuona tra le righe il richiamo costante di un non meglio identificato mondo amazzonico primordiale, ecosostenibile e denso di spiritualità ancestrale che palpita “integrale” dal cuore della foresta pluviale e dei nativi.

Chiunque sia in contatto concreto con l’America Latina reale è cosciente che l’IL non tratta di Amazzonia ma di suggestioni. Ritrae una sorta di locus amoenus immaginario, un “non luogo” idealizzato, nato dalla fervida fantasia di uno sceneggiatore. Più che aiutarci a comprendere cosa avviene in Amazzonia, l’IL ci descrive la mentalità, il retroterra culturale e le intenzioni di chi lo ha redatto e a ottobre ne discuterà.

Nel documento ci si imbatte in un intreccio di tematiche, ciascuna delle quali richiederebbe una trattazione a sé. Le mie vogliono essere brevi considerazioni, note a margine formulate in una prospettiva laica, con l’intenzione di fornire su quegli stessi temi un diverso punto di osservazione.

La prima questione riguarda il presunto taglio socio-antropologico dello scritto pre-sinodale. Comprensibile. Gli argomenti teologici dell’esposizione hanno riscosso rifiuti eccellenti e sono stati dichiarati eretici e apostatici. Probabilmente la centralità di temi inerenti alle culture indigene e all’ecologia hanno indotto alcuni a ritenere che l’ottica privilegiata dal documento fosse di natura socio-antropologica. Mi vedo costretto a smentire. L’antropologia si avvale di procedure, metodologie e verifiche sul campo delle quali nell’IL non c’è traccia. Non vi è alcuna delimitazione dell’oggetto di analisi né alcuna esposizione dei riferimenti teorici e concettuali impiegati nella formulazione delle ipotesi di lavoro. In assenza di questi basilari elementi ogni approccio ai fenomeni di natura sociale e culturale è pura letteratura o peggio, senso comune.

Stupefacente approssimazione

L’approssimazione che caratterizza l’IL è stupefacente. In più passaggi è citato il concetto di “paradigma”, ma paradossalmente è ciò che più manca in un documento che nel suo insieme risulta semplificato e incoerente per chi conosce a fondo le tematiche al centro del Sinodo; labirintico e disorientante per coloro che vi si avvicinano per la prima volta. Anche il concetto di “ecologia integrale” è ripetuto insistentemente, ma nonostante un certo sforzo stilistico resta un principio astratto, ambiguo e di valenza puramente retorica.

L’Amazzonia e i suoi abitanti sono considerati alternativamente una sorta di compatto monoblocco o una realtà multi-etnica, pluri-culturale e pluri-religiosa. Si loda la non meglio definita “famiglia” indigena, trascurando che nello specifico contesto antropologico tale termine ha accezioni e morfologie diverse, legate a dinamiche tradizionali di tipo clanico e di lignaggio che dànno vita a strutture sociali del tutto estranee alla famiglia nucleare, cattolicamente intesa. Diffusi sono i legami di parentela basati sulla famiglia estesa con abitazione collettiva (detta maloca) e la cura comunitaria dei figli.

L’opera dei missionari ha determinato un indebolimento della tradizione autoctona, creando fenomeni di sincretismo e diversificazione delle forme di organizzazione familiare all’interno di una stessa comunità con annessa destabilizzazione, divisioni e conflitti dei quali ancora una volta nell’IL non c’è traccia.

Per un ricercatore nel campo delle scienze sociali questi semplici accenni basterebbero per cestinare il documento in quanto privo di dati e contestualizzazione, denso di generalizzazioni e riduzionismi che lo rendono inattendibile e inutilizzabile.

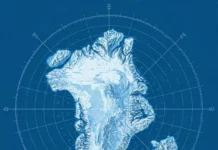

L’Amazzonia è immensa. Nonostante la desertificazione dovuta allo sfruttamento brutale delle sue risorse, la foresta pluviale tropicale si estende senza soluzione di continuità per una superficie in grado di ricoprire l’intera Europa. Supera tuttora gli 8 milioni di kmq e attraversa i confini di Colombia, Venezuela, Brasile, Guyana, Guyana francese, Suriname, Bolivia, Perù ed Ecuador. In quest’area è racchiusa la maggior biodiversità del pianeta e diversi ecosistemi nei quali esistono piante, insetti, uccelli, anfibi e mammiferi in alcuni casi non ancora classificati, in altri irrimediabilmente estinti.

In questa macroregione vivono circa due milioni e mezzo di nativi di diversa appartenenza etnica e linguistica. Ognuno di questi popoli a un certo punto della storia si è ritrovato ingabbiato nei confini tracciati dal colonialismo europeo, a volte in parte dentro e in parte fuori da quelle arbitrarie frontiere politiche. Attualmente i nativi amazzonici sono cittadini (spesso privi di documenti che lo attestino) di 9 Stati latinoamericani e rispondono alle politiche indigeniste di questo o quel governo. Secondo i dati della Fundação Nacional do Índio (FUNAI) il 63% degli indigeni vivono in Brasile e sono divisi in 400 gruppi etnici dei quali 100, i più fragili, hanno scelto di vivere in completo isolamento.

È doveroso soffermarsi su queste piccole, a volte minuscole comunità di cacciatori raccoglitori nomadi che vivono nelle aree più interne e impervie della foresta pluviale secondo modalità spesso ferme all’età paleolitica. La loro drammatica scelta è una conseguenza del contatto con i “bianchi” dai quali hanno subìto stermini, malattie e violenze d’ogni genere. I loro aguzzini giungono nei loro territori al seguito delle compagnie minerarie, di estrazione del legname o dei cartelli del narcotraffico. A questi si aggiungono i latifondisti e gli allevatori di bestiame locali in cerca di nuove terre da occupare. Da sempre se ne impadroniscono assoldando sicari che eliminano fisicamente gli abitanti nativi e costringono i superstiti (a volte un solo individuo) a rifugiarsi nelle aree più nascoste e inospitali della foresta. Ciò che oggi chiamiamo violazioni dei diritti umani, genocidio e crimini contro l’umanità, in vaste aree amazzoniche sono da secoli un dato storico strutturale. Dall’epoca della Conquista fino ai giorni nostri abbiamo notizie di stragi e strazianti battute di “caccia all’indio” che in Brasile e non solo sono avvenute e avvengono spesso nella più totale impunità.

Cultura indigena, ma quale?

Ma chi è oggi un “indigeno amazzonico”? La questione, seppur ignorata dall’IL, in àmbito antropologico e politico latinoamericano è di fondamentale importanza. In un Sinodo dedicato ai nativi amazzonici e alla presunta tutela della loro identità culturale ci si aspetterebbe chiarezza. Quali sono i criteri guida? La biologia? La cultura materiale? La geografia? La lingua parlata? In America Latina un individuo con tratti somatici nativi ma cultura “occidentale” può non essere considerato indigeno. Allo stesso modo un indigeno che abbia lasciato le modalità tradizionali del suo stile di vita e usi abiti e tecnologie “occidentali” può continuare a sentirsi e a essere considerato indigeno.

Il criterio linguistico è forse il più attendibile, soprattutto nel caso in cui quella preispanica sia la sola lingua parlata. Tuttavia è frequente incontrare cittadini latinoamericani non indigeni che parlano lingue preispaniche e indigeni, specie tra le nuove generazioni, che parlano solo spagnolo o portoghese.

Alcuni nativi hanno memoria e rispetto di tradizioni che considerano proprie, ma di cui spesso ignorano la storia. Altri rinnegano le proprie origini, se ne vergognano profondamente, fingono di non comprendere la propria lingua autoctona e sono totalmente disinteressati al recupero delle proprie radici.

Dunque, quando l’IL fa riferimento a una millenaria e solida “cultura indigena” addirittura in grado di ispirare l’Occidente europeo, faremmo bene a interrogarci seriamente sulla validità di queste affermazioni poiché sostengono l’intero impianto del documento e ne determinano le conclusioni.

L’identità culturale di un essere umano è un tema delicatissimo. Nella riflessione antropologica rappresenta la trama di valori e simboli socialmente condivisi che si riflette nell’organizzazione psichica dell’individuo, conferendo ordine e senso alla sua esistenza e permettendogli di operare scelte in base a significazioni che lo differenziano da sistemi culturali diversi.

In America Latina, la questione assume le sembianze di un problema storico e antropologico estremamente complesso. Ogni società latinoamericana è infatti il risultato della sovrapposizione di culture native, colonialismo spagnolo e portoghese, cattolicesimo intriso di sincretismo e flussi migratori che hanno determinato una ibridazione costante e un costante nascere e morire di gruppi sociali, processi storici, conflitti e realtà antropologiche che si intersecano da oltre 500 anni in modo discontinuo, dando luogo a tutto meno che all’identità comune che si evince dall’impostazione dell’IL. Questo è quanto schiere di conquistadores, cronisti, evangelizzatori, storici e antropologi indagano e testimoniano da qualche secolo, riempiendo intere biblioteche con i loro saggi e trattati.

Allo stato dell’arte non esiste una definizione universalmente accettata di chi o cosa sia “indigeno” e chi o cosa non lo sia. Esistono nei diversi territori dei cauti parametri pratici per rilevare la specificità individuale e collettiva in contesti di diversità socioculturale notevolissima. L’applicazione di tali criteri dipende principalmente dalla consapevolezza dei singoli e delle comunità circa la propria appartenenza e la pratica di usi e costumi che nelle singole realtà nazionali sono considerati “indigeni”. Dall’applicazione di questi parametri derivano condizioni economiche, culturali e a volte persino legislative che distinguono queste comunità dal resto della popolazione. Alcuni nativi americani si sentono indigeni, hanno la consapevolezza di discendere dai popoli che abitavano i loro territori prima della colonizzazione e sono riusciti in alcuni casi a mantenere quelle che considerano le proprie tradizioni e a ottenere statuti che assicurano loro un certo margine di autonomia. Altri nativi non possiedono questa consapevolezza. Semplicemente vivono in base ai pochi mezzi di cui dispongono, e sanno di essere indigeni e diversi perché sono considerati tali dal resto della popolazione. Non dimentichiamo che in America Latina i pregiudizi, la segregazione sociale e un radicato razzismo nei confronti dei popoli nativi sono una realtà costante e diffusissima che produce nei loro confronti discriminazioni, crimini, abusi e uno scarso accesso ai servizi in ogni sfera della vita sociale.

Riecco il buon selvaggio

Una volta abbozzata la problematicità antropologica rispetto ai nativi delle varie regioni dell’Amazzonia, è necessario delineare quella socioeconomica, anch’essa non riassumibile in un’unica categoria. Come già evidenziato, alcuni nativi fanno parte di piccole comunità isolate di cacciatori raccoglitori nomadi, altri vivono nelle riserve naturali e sussistono grazie al turismo, altri abitano nelle zone rurali e praticano un’agricoltura di sussistenza, altri ancora vivono mendicando, sudici e affamati agli angoli delle strade delle metropoli latinoamericane. Infine, secondo criteri che spesso non sono del tutto chiari, alcuni “indigeni” vengono inseriti nei programmi degli istituti “indigenisti” o di qualche dipartimento universitario, per poi essere esibiti nelle foto e negli spot di propaganda di quegli stessi uffici o dipartimenti al fine di “cacciare e raccogliere” fondi governativi che assicurino gli stipendi a folti apparati di ricercatori, impiegati e funzionari.

Oltre ad approssimazione e riduzionismo, l’IL è disseminato di veri e propri “miti”, intesi come narrazioni destoricizzate.

Potremmo cominciare con il mito dell’armonia tra gli indigeni e l’ambiente. Ebbene, la realtà ci dimostra che l’ecosostenibilità delle pratiche ambientali dei nativi della selva pluviale tropicale americana spesso cozza con la fantasia degli addetti al Sinodo. Per esempio, molte comunità native amazzoniche, così come mesoamericane, impiegano il tradizionale metodo agricolo che prende il nome di “roza, tumba y quema”. Semplificando: i nativi deforestano (roza y tumba) per poi bruciare (quema) la vegetazione abbattuta. Le ceneri della combustione concimano il terreno pluviale, altrimenti poverissimo di nutrienti, permettendo loro alcuni raccolti. Quando il terreno esaurisce il suo scarso potenziale agricolo, gli indigeni disboscano un’altra area e così via.

Finché la demografia è contenuta, la comunità e la selva pluviale sussistono, ma con l’immigrazione selvaggia di altre popolazioni che invadono l’Amazzonia spinti dalla miseria, occupano aree forestali e coltivano imitando i nativi, si innesca un effetto devastante di desertificazione che si somma drammaticamente a quello provocato dall’introduzione dei bovini, dallo sfruttamento del legno e delle miniere e dalla costruzione di vie di comunicazione e bacini idroelettrici. Inoltre il sottosviluppo pesa enormemente verso la tanto deificata natura, determinando in nativi e coloni scelte quotidiane nocive come quella di sversare rifiuti nei corsi d’acqua; cacciare specie protette per nutrirsi o venderne carne e pellami; usare fertilizzanti proibiti e materiali non ecologici per i loro ripari quali plastica e asbesto.

Altrettanto possiamo dire del mito riguardante il buon vivere dei nativi “in comunione” con gli altri. Qualunque antropologo che lavori sul campo sa che nelle comunità indigene (rurali o urbane che siano), esattamente come in qualunque altra realtà sociale, lo stato di ignoranza, miseria estrema ed emarginazione produce sociopatie quali l’alcolismo, la tossicodipendenza, la violenza e lo sfruttamento verso donne e bambini. I nativi non sono immuni da queste criticità che, aggravate dal degrado ambientale, causano denutrizione, mortalità infantile, aspettative di vita inferiori di circa 20 anni rispetto alla media del proprio Paese di residenza e in alcune aree un’alta propensione al suicidio.

Inoltre, così come esistono associazioni e movimenti di nativi mobilitati nella difesa delle loro terre e autonomie, esistono annose rivalità e conflitti interetnici, spesso legati a motivi tribali, religiosi, territoriali o di competitività per assicurarsi i favori dei loro governi o di altre entità legate ai movimenti di guerriglia o ai narcotrafficanti.

Attrazioni per turisti

A complicare il panorama della realtà indigena contemporanea in America Latina si aggiungono i programmi governativi dei singoli Paesi. Anche i piani di sviluppo indigeno nati con le migliori intenzioni si basano sull’imponente conflitto di interesse di chi di professione quei progetti li pianifica ed è stipendiato per farlo. Inoltre, se da una parte questi interventi alleviano alcune situazioni di grave disagio, dall’altra di fatto condannano milioni di nativi a vivere intrappolati in una miriade di piani sociali speciali, appositamente creati per loro e paralleli a quelli nazionali, che finiscono per mantenere queste comunità sospese in un mondo “a parte”. Tali meccanismi rendono impossibile all’atto pratico il reale assorbimento nel tessuto sociale di questi cittadini, costruendo attorno a loro un vero e proprio stato di apartheid non scritto, al quale si contrappone la retorica dell’indigeno astratto o “inventato”.

In questo contesto è incoraggiata la fedeltà dei nativi a una iconografia esteriore che esalti un’identità culturale che potremmo definire di tipo folclorico-coreografico. Proprio come disse il cardinale Ratzinger all’Incontro con la Commissione Dottrinale tenutosi a Guadalajara (Messico) nel 1996, i nativi americani sono spesso trasformati in “pezzi da museo” e “attrazione per i turisti”.

L’insieme di questi fenomeni, distribuiti in nove nazioni diverse e in una regione estesa quanto un intero continente, ci offre l’immagine plastica del gap esistente tra il parco a tema immaginario narrato dall’IL e la reale, mastodontica e caleidoscopica dimensione dei temi in gioco. D’altronde la ragione affatica, il mito semplifica; la verità spesso è scomoda, il mito rassicura; la ragione produce idee, il mito stati d’animo. In questo senso il mito principale dell’IL è senz’altro quello riguardante la “cosmovisione indigena”. Ancora una volta siamo al cospetto di un termine vago. L’idea che resta è quella di una sorta di contenitore-matrioska, dal quale deriva un altro contenitore, la “teologia india”, dal quale a sua volta spunta un altro contenitore, la cosiddetta “ecologia integrale”.

Autorevoli teologi si sono già fermamente pronunciati circa la assoluta inaccettabilità di questo artificioso e disincarnato castello mitologico, assemblato nella palese negazione di millenni di storia, dottrina, tradizione, fede e identità cattolica europea che evidentemente nel dibattito sinodale pesa assai meno di quella indigena amazzonica. Tentare di seguire le elucubrazioni dell’IL senza avere un sussulto, per un antropologo è altrettanto arduo. Dopo 500 anni di genocidio fisico e culturale sistematico, come è possibile determinare la “cosmovisione” di culture di cacciatori raccoglitori nomadi, le cui conoscenze si tramandano mediante cultura orale? O come considerare la cosmovisione di nativi amazzonici che da generazioni vivono immersi nella cultura popolare “occidentale”, tra telenovelas, consumismo e infinite forme di sincretismo religioso? Soprattutto, da dove provengono queste asserzioni? L’IL cita non meglio specificati scritti prodotti da autori indigeni, declama i temi ricorrenti di un’obsoleta letteratura pseudo antropologica e correda il tutto con la datata teologia della liberazione.

Teologia della colonizzazione

È fondamentale sottolineare che gli inventori di queste subculture non sono indigeni amazzonici ma “indigeni” del Vecchio Continente, le cui idee sono state diffuse oltreoceano da appartenenti ai settori dell’élite latinoamericana, contaminati dai loro immancabili studi europei. Da una sessantina d’anni a questa parte, svariati personaggi hanno creato in America Latina movimenti ideologici frutto di ibridazioni teo-socio-filosofiche nei quali hanno coinvolto diseredati e popoli nativi, rendendoli interpreti dei loro visionari esperimenti sociali e non di rado vittime della brutale repressione dei loro governi. Il dubbio che una parte rilevante di certe “cosmovisioni indigene” riportate nell’IL siano in realtà farina del sacco di questi maître à penser è più che fondato.

Questione finale in questo breve percorso critico è l’annunciata presenza al Sinodo di una delegazione di indigeni amazzonici. Inutile aggiungere che per chiunque abbia una percezione non solo bibliografica ma vissuta dell’atroce storia d’America, questa passerella romana evoca la riproposizione di vergognose e archiviate pratiche pseudo-scientifiche positiviste o peggio ancora delle macabre usanze coloniali del XVII-XVIII secolo presso le corti di Spagna, Portogallo o Inghilterra.

Anche cercando di accantonare questo disturbante dato di fondo, restano delle perplessità. A quale etnia indigena e nazionalità apparterranno i convenuti? In base a quale criterio sono stati prescelti e spesati? Con quale agenda? Non è dato saperlo. Lasciandoci andare all’immaginazione (la cifra di questo Sinodo) è ragionevole presumere che per la gran parte del tempo assisteranno al Sinodo silenti, seduti sotto i loro eccentrici copricapi piumati mentre altri, i capi-tribù della Chiesa, si alterneranno per parlare in loro vece, discorrendo di eco-filosofie ed eco-teologie sotto lo sguardo del papa argentino, anch’egli provvisto di idee ben precise circa il futuro degli indigeni americani.

Poi, quando i capi della Chiesa lo riterranno opportuno, i capi nativi o caciques (presenti in quanto selezionati dai capi della Chiesa) saranno chiamati a esprimersi, forse in portoghese, forse in spagnolo, forse in lingua nativa. Non parleranno delle loro intenzioni di ubicazione esistenziale nel mondo contemporaneo (autodeterminazione), né manifesteranno le proprie posizioni di accettazione o dissenso riguardo a catechesi o pastorale. Probabilmente dichiareranno d’ufficio i loro “sentimenti” già elencati nell’IL dai capi della Chiesa, i quali portandosi generosamente avanti col lavoro, nell’IL hanno già anticipato le risposte.

In soldoni, di fronte all’angoscia per il futuro dei nativi e alla loro preoccupazione per l’integrità della foresta assediata dal profitto capitalista, il Sinodo risponde con l’urgente istituzione di “probi viri sposati” e “diaconesse”. Difficile non associare tali misure ai proverbiali “cavoli a merenda”, ma l’IL, dall’inizio alla fine, si colloca fuori da un approccio critico razionale. Non è uno strumento di analisi, è il manifesto di un’ideologia metapolitica intrisa di antioccidentalismo, toni messianici e pulsioni “integrali”, eufemismo orwelliano di “totalitarie”.

Il caudillo argentino e la profanazione

Il vero Instrumentum laboris del Sinodo saranno gli indigeni, attori più o meno consapevoli in questa partita tutta romana. Il loro ruolo si paleserà al termine di ogni sessione sinodale, quando da soli o in gruppo passeggeranno a piazza San Pietro seguiti da fotografi e giornalisti, immortalati nei selfie dei turisti e morbosamente osservati dai passanti. Si aggireranno per Roma come cacciatori-raccoglitori di consenso, giunti direttamente dall’Amazzonia per propagandare il nuovo ordine ecclesiale forsennatamente voluto da Bergoglio per “loro”, nativi del Nuovo Mondo e per “noi”, indigeni nativi del Vecchio Mondo. Da perfetto caudillo latinoamericano, il papa utilizza i nativi scaraventandoli pragmaticamente nel conflitto politico-ecclesiale in corso, come comparse nella teatralizzazione del suo potere. Il nativo in carne e ossa è esibito come la personificazione di quello immaginario, “primitivo”, “puro” e “innocente” proposto dall’IL e simbolo vivente dei mitemi del globalismo.

I nativi costituiranno l’inconsapevole chiave per innescare il meccanismo perverso che l’antropologo argentino Néstor García Canclini definisce “di inclusione astratta ed esclusione concreta”. Infatti i nativi, così come i cattolici nel resto del mondo, non sono interlocutori ma sudditi esclusi da ogni processo decisionale. La demagogia perfetta di questa operazione sinodale dà agli indigeni l’illusione di far parte di un sistema che finalmente offre loro un’occasione storica di riscatto e inclusione; ai “non indigeni” quella di “fare la storia” sostenendo il grande pontificato di un papa latinoamericano, democratico e umanitario, attento come nessuno alle voci provenienti, esattamente come lui, dalle famose periferie del mondo che sembrano essere la sua costante ossessione.

In realtà, una lista di decisioni verticistiche e autoreferenziali – spacciate agli “indigeni” e ai “non indigeni” come “rivoluzioni dal basso” – in fase operativa piomberanno dall’alto su “loro” e “noi” alla stessa maniera, come un cataclisma teoricamente in grado di radere al suolo la millenaria dottrina cattolica, apostolica, romana.

L’IL scandisce questa prospettiva in modo opprimente, esercitando, paragrafo dopo paragrafo, un mobbing teologico prepotente e surreale che rivendicando la presunta “cultura integrale” degli indigeni amazzonici, avversa “la cultura integrale” dei cattolici europei. Ogni passaggio dell’IL sembra dimostrare quanto è giusto e bello abdicare a cacicchi e sciamani, rinnegare la propria fede e adattarsi agli eco-deliri di chi quella fede vuole storpiare a immagine sua e della sua drammatica non-storia.

“Indigenizzare” i cattolici europei non sarà semplice. Se dopo 500 anni l’opera di evangelizzazione delle popolazioni native americane può considerarsi sostanzialmente fallita, a maggior ragione sterilizzare il cattolicesimo europeo sarà un’impresa pressoché impossibile. In altre parole, se i vertici ecclesiali latinoamericani ritengono così facilmente reversibili e “resettabili” millenni di storia, dottrina e identità cattolica europea, a maggior ragione lo saranno le loro invenzioni prive di radici e sospese nel nulla come le liane della foresta pluviale.

Inutile profanare il sacro nell’intento di sacralizzare il profano. Inutile esaltare un primitivo Eden amazzonico abitato da tanti bon sauvage immaginari, creati dall’etnocentrismo americano. Inutile esaltare la mistica della natura umanizzata e dell’uomo sminuito a semplice componente di un ingranaggio ecologico spiritualizzato e misticheggiante. L’evidenza è che se la cosiddetta “cultura occidentale” è in crisi, quella delle popolazioni native americane è ben oltre il collasso, sospesa da secoli in una sorta di day after, aggrappata ai relitti della propria storia e a malinconiche reminiscenze delle loro tradizioni, spesso svuotate di significato, ibridate e ridotte a puro folclore senza tempo.

Resettare la millenaria civiltà europea, violentarla e punirla spogliandola del Cattolicesimo non aiuterà i nativi americani ad autodeterminarsi, né renderà il mondo un posto migliore. Per esperienza posso affermare di non aver mai incontrato un nativo americano con una volontà in questo senso. Certe aspirazioni politiche appartengono piuttosto a chi abita risentite “terre di mezzo” ideologiche, né europee, né native, e intende affermarsi in modo predatorio e distruttivo nei confronti di un mondo che palesemente non gli appartiene, poiché solo ciò che è percepito come alieno può essere violato e saccheggiato senza rispetto e senza scrupoli.

Questo Sinodo non “rivoluziona” il Cattolicesimo, bensì lo ripudia. Costituisce un’evidenza drammatica che inchioda i vertici latinoamericani e chi li sostiene alle proprie responsabilità storiche, smaschera il loro trasformismo, fotografa il loro tradimento.

In quanto ai nativi, moltissimi di “loro” sanno perfettamente che la conoscenza scientifica, non la magia, sarà la sola àncora di salvezza per le comunità più indifese, decimate e sul punto di estinguersi. L’agronomia e l’economia sostenibile, non le pratiche tradizionali, saranno i canali per assicurare un futuro ai nativi delle aree rurali. La medicina avanzata, non l’etnobotanica tradizionale (di cui peraltro si è persa in gran parte la memoria storica), potrà debellare le affezioni endemiche di queste popolazioni. L’alfabetizzazione e l’istruzione superiore, non lo sciamano, potranno affrancare i popoli nativi dalla loro storica subalternità, dall’emarginazione nella quale sono stati confinati dai piani governativi “indigenisti” e dalla violenza paternalista e manipolatoria con cui il guerrigliero, il missionario, le ONG, il giornalista o l’antropologo di turno, ancora oggi pretendono di parlare per loro, di suggerire loro cosa pensare, cosa desiderare e soprattutto cosa essere.