Il Caucaso meridionale è una terra particolarmente affascinante per linguisti ed etnografi, data l’eterogeneità che caratterizza la popolazione residente. Le frontiere tra le repubbliche della regione – fissate negli anni ’20 con la nascita dell’Unione Sovietica e della Turchia repubblicana – raramente coincidono con i confini etnici, linguistici e religiosi, creando un terreno florido per la diffusione di istanze autonomiste, separatiste e irredentiste, come dimostrato dai tragici conflitti scoppiati in Abcasia, Karabakh e Ossezia del Sud.

Malgrado ciò non mancano esempi positivi, contraddistinti dalla pacifica convivenza tra gruppi etnici differenti.

Una minoranza sconosciuta

Uno dei casi più interessanti – se non altro per l’insufficiente attenzione riscontrata tra gli studiosi – riguarda gli ingiloi (o ingiloy), una piccola minoranza residente nell’Azerbaigian nord-occidentale. Si tratta di una comunità di lingua georgiana, la quale, però, presenta forti influenze provenienti dal mondo turco-musulmano. Infatti, agli inizi del XVII secolo lo shah di Persia Abbas il Grande, appartenente a una famiglia turcofona, strappò al regno georgiano di Cachezia le terre orientali, consegnandole ai vassalli del Daghestan. I nuovi dominatori favorirono la diffusione del credo maomettano, cosicché tra il ‘600 e il ‘700 i sudditi cristiani abbandonarono la loro fede per abbracciare l’islam.

Parallelamente, nella zona si insediarono tribù appartenenti a gruppi estranei – come avari, turchi azeri e zacuri – alterando così la composizione etnica locale.

Il termine “ingiloi”, nato proprio in quel periodo, deriva dalla parola turca engilav, che indicava le persone recentemente convertite alla religione islamica. Di conseguenza, il coronimo Saingilo – letteralmente “terra degli ingiloi” – veniva impiegato per riferirsi alla regione in cui vivevano questi musulmani di origine cartvelica.

Un’inversione di tendenza si registrò soltanto con la conquista russa della zona, avvenuta nei primi anni del XIX secolo. Il Saingilo – inquadrato nel nuovo okrug di Zaqatala – divenne meta frequente di missionari ortodossi, intenzionati a riportare la cristianità tra gli infedeli. I risultati raggiunti, tuttavia, furono insoddisfacenti poiché la maggioranza degli ingiloi rimase musulmana, nonostante la cristianizzazione di alcuni villaggi: secondo i rilevamenti statistici del 1871, la minoranza contava 10.000 membri, dei quali il 70% era maomettano. Addirittura, in diversi casi l’attività dei predicatori rafforzò invece che indebolire la fede islamica dei locali, ottenendo l’effetto opposto a quello desiderato.

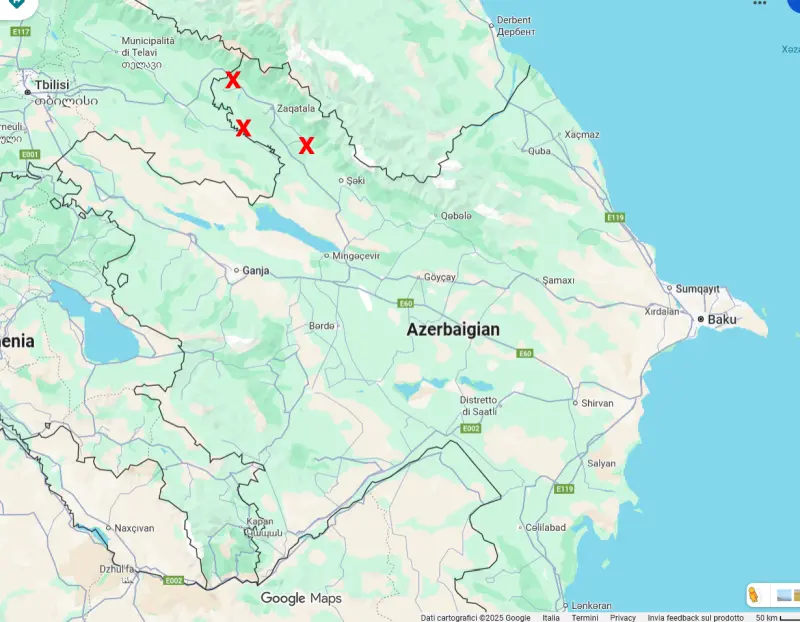

Ancora oggi, questa comunità si divide in due sottogruppi, poiché la maggioranza degli ingiloi appartiene alla umma, mentre una minoranza è affiliata alla Chiesa ortodossa georgiana. I secondi tendono a considerarsi pienamente georgiani – guardando dall’alto al basso i cartveli islamici – mentre i primi preferiscono definirsi “ingiloi”, riservando l’etnonimo “georgiani” solamente ai cristiani. Entrambi, però, sono accomunati dalla parlata ingiloana, un dialetto georgiano contraddistinto da numerosi prestiti lessicali mutuati dalla lingua azera: i locutori cristiani vivono nel rayon di Qax, mentre quelli musulmani risiedono nei rayon di Zaqatala, Qax e Balakən.

Tra Georgia e Azerbaigian

Nel 1917, il crollo dell’impero russo prima e lo scioglimento del governo provvisorio dopo – provocati rispettivamente dalle rivoluzioni di febbraio e ottobre – permisero al Caucaso meridionale di sganciarsi da San Pietroburgo. In particolare, dopo la breve e fallimentare parentesi della Federazione Transcaucasica, le repubbliche di Georgia, Armenia e Azerbaigian proclamarono la propria indipendenza nella primavera del 1918.

La precaria esistenza dei tre Stati fu segnata dalle dispute confinarie per il possesso di alcune regioni, rivendicate contemporaneamente da due governi. In particolare, Tblisi e Baku reclamavano il possesso del Saingilo, abitato sia da azeri sia da georgiani. In effetti, secondo i primi gli ingiloy – essendo principalmente islamici – sarebbero più affini al mondo turco-musulmano, mentre per i secondi il Saingilo andrebbe ascritto alla nazione georgiana, in virtù di criteri storico-linguistici.

La precaria esistenza dei tre Stati fu segnata dalle dispute confinarie per il possesso di alcune regioni, rivendicate contemporaneamente da due governi. In particolare, Tblisi e Baku reclamavano il possesso del Saingilo, abitato sia da azeri sia da georgiani. In effetti, secondo i primi gli ingiloy – essendo principalmente islamici – sarebbero più affini al mondo turco-musulmano, mentre per i secondi il Saingilo andrebbe ascritto alla nazione georgiana, in virtù di criteri storico-linguistici.

Il Consiglio Nazionale di Zaqatala, dal canto suo, espresse nel 1918 il desiderio di unirsi alla Repubblica azerbaigiana, chiedendo in cambio il riconoscimento di una forma di autonomia; tuttavia, l’Azerbaigian esercitò una sovranità puramente nominale sulla regione, peraltro mai accettata dai vicini georgiani.

Oltretutto, due anni dopo il Paese caspico fu invaso dai bolscevichi, i quali riconobbero inizialmente il possesso georgiano dell’okrug di Zaqatala. In un secondo momento, però, i comunisti cambiarono posizione, accordandosi con Tblisi per la creazione di una commissione bilaterale, incaricata di delineare definitivamente le frontiere. La Georgia, comunque, subì la stessa sorte di Baku, poiché nel 1921 fu invasa e sovietizzata dall’Armata Rossa, divenendo parte dell’Unione Sovietica assieme al resto del Caucaso. In quell’anno, il regime comunista scelse di attribuire il Saingilo alla Repubblica Socialista Sovietica di Azerbaigian (rssaz), irritando così le autorità georgiane, le quali non poterono opporsi alle sgradite decisioni.

Il periodo sovietico

L’Unione Sovietica durante la fase leninista promosse la korenizacija, cioè una politica finalizzata a cancellare le ingiustizie patite dalle minoranze, garantendo sviluppo culturale e partecipazione alla vita politica ed economica. La suddetta linea coinvolse anche gli ingiloi, che videro l’introduzione della lingua georgiana nel sistema scolastico e nella pubblica amministrazione. Questa politica, però, soffrì una battuta di arresto durante la seconda guerra mondiale, quando l’idioma azero rimpiazzò il georgiano negli istituti situati in villaggi musulmani: di conseguenza, al termine del conflitto ne restavano solo 7, a fronte dei 17 contati nel 1937.

Nonostante le proteste di molte famiglie, le autorità locali difesero il cambiamento, sostenendo la sua conformità ai desideri della popolazione. Tale giustificazione era parzialmente vera: indubbiamente, una parte degli ingiloi preferiva l’istruzione in azero, considerato più utile per garantire ai pargoli migliori prospettive socioeconomiche. In realtà, l’intento era quello di turchizzare gli abitanti, ritenuti più facili da assimilare rispetto ai cittadini cristiani: non a caso, a partire dagli anni ’30 i censimenti iniziarono a classificare gli ingiloi maomettani come azeri, occultando così l’esistenza di una minoranza musulmana di lingua georgiana.

La questione giunse all’attenzione di Kandid Charkviani – Primo Segretario del Partito Comunista di Georgia – che accusò Baku di discriminare la minoranza cartvelica, chiedendo per questo motivo l’annessione del Saingilo alla Georgia. Stalin, dal canto suo, pareva intenzionato a esaudire la richiesta, a patto che la provincia iraniana dell’Azerbaigian – recentemente occupata dai sovietici – venisse incorporata alla rssaz; tuttavia, l’Armata Rossa dovette ritirarsi dall’Iran nel 1946, facendo naufragare i sogni di Charkviani.

Ciononostante, l’interesse di Tblisi per il destino degli ingiloi diede i suoi frutti, poiché intorno al 1945 venne ripristinato l’insegnamento in lingua georgiana.

Tuttavia, il problema non tardò a riemergere, dato che le scuole destinate ai cartveli – quantomeno nelle località musulmane – ricominciarono a impiegare l’azero nel corso degli anni ’50. Baku, infatti, non solo osteggiava l’attività culturale georgiana, ma non gradiva nemmeno l’attenzione della Georgia per le minoranze d’oltreconfine, considerandola un’interferenza ingiustificata negli affari interni all’Azerbaigian. Inoltre, la rssaz sosteneva l’appartenenza degli ingiloi alla nazione azerbaigiana, sulla base di presunte affinità storiche: in particolare, le autorità ritenevano che il gruppo minoritario condividesse le origini dei turchi azeri, rintracciate – sulla base di teorie storiche discutibili – nell’antico popolo caucasico degli albani. Le radici etniche, la composizione religiosa e le peculiarità del dialetto ingiloano, dunque, venivano strumentalizzate per recidere i legami con la Georgia, rafforzando al contempo quelli con il mondo azero.

Comunque, già nel 1962 la linea di Baku sperimentò nuovamente un’inversione di tendenza, perché l’attivismo della comunità cartvelica – emerso con la destalinizzazione avviata da Nikita Chruščëv – spinse le istituzioni a rivedere le politiche linguistiche. Eppure, il ritorno dell’istruzione in lingua georgiana non eliminò il malcontento: in effetti, l’idioma minoritario era spesso assente nella burocrazia, mentre le scuole destinate ai cartveli si trovavano in condizioni degradanti. Per di più, le autorità continuavano a esercitare pressioni sugli ingiloi, affinché si indentificassero nel gruppo etnico maggioritario.

Gli ingiloi nell’Azerbaigian indipendente

Attualmente, non è facile conoscere l’esatta consistenza demografica della minoranza ingiloana. Il censimento del 1989 riportava 14.197 georgiani residenti sul territorio della rssaz: questa cifra, però, comprendeva anche gli immigrati residenti a Baku o in altre località estranee al Saingilo, tralasciando contemporaneamente i cartveli di confessione musulmana. Probabilmente, il numero di ingiloi – senza distinzioni religiose – era superiore alle 20.000 unità, sparse tra i rayon di Qax, Zaqatala e Balakən.

I rilevamenti statistici del 1999 contarono 14.900 georgiani in tutto l’Azerbaigian, diminuiti a 9900 dieci anni dopo: anche in questi casi, comunque, i dati escludono la componente islamica, registrata come azerbaigiana. A ogni modo le cifre paiono in calo, a causa dell’emigrazione e dell’assimilazione linguistica.

I giovani hanno ancora la possibilità di frequentare scuole con lingua d’insegnamento georgiana, nonostante debbano apprendere anche l’idioma maggioritario. Complessivamente, la situazione linguistica sembra positiva, in quanto – a fronte di una maggior conoscenza dell’azero – il dialetto ingiloano continua a resistere, venendo parlato anche dagli adolescenti, soprattutto nella regione di Qax.

Eppure, la costituzione azera riconosce esclusivamente la lingua nazionale, limitandosi a garantire l’utilizzo di idiomi alternativi nella vita privata e nel sistema scolastico; invece, la pubblica amministrazione e la cartellonistica non contemplano alcuna forma di bilinguismo. Inoltre, lo Stato insiste nella promozione delle presunte origini albane – apparentemente condivise da azeri e ingiloi – nel tentativo di creare un’identità comune capace di superare le differenze linguistiche e religiose. Per questa ragione, le chiese ortodosse – come il tempio di San Giorgio situato a Kürmüx (Kurmukhi) – vengono spesso attribuite agli antichi albani, distorcendo così la storia di tali edifici. In aggiunta, l’esistenza di una minoranza cristiana viene strumentalizzata dal dittatore Ilham Aliyev, che cerca di presentare l’Azerbaigian come un Paese tollerante e multiculturale, nel tentativo di nascondere la pulizia etnica e il genocidio culturale perpetrato contro la minoranza armena.