Era noto da tempo quanto il grande alpinista Gino Soldà si fosse prodigato nel portare oltre confine, in Svizzera, sia militari ed ex prigionieri alleati sia ebrei perseguitati. Talvolta intere famiglie, come i Klein e i Landmann.

La vicenda decisiva per l’onorificenza, concessa l’8 luglio 2025, si riferisce al tentato espatrio di Beatrice, un bimba di dieci anni che comunque alla fine ebbe salva la vita. Nell’impresa – in buona parte svolta nel vicentino – oltre a Gino furono coinvolte altre quattro persone benemerite, ugualmente ora riconosciute “Giusti tra le nazioni”: suor Gemma Paoletto (madre superiora dell’Istituto delle Dame Inglesi di Vicenza), suor Luigia Gazzola (nascose alcune donne ebree nella clinica Zucchi a Carate Brianza), Nazzareno Damiani e la moglie Anna.

Nata in Bulgaria ma di nazionalità italiana, Beatrice aveva inizialmente trovato rifugio a Vicenza presso le Dame Inglesi di San Marco, mentre il resto della famiglia era nascosta parte a Velo d’Astico e parte a Schio.

Temendo di venir scoperti, con l’aiuto di suor Gemma che procurò loro documenti falsi (forniti dal partigiano vicentinoTorquato Fraccon morto in campo di concentramento con il figlio Franco, entrambi da tempo Giusti tra le Nazioni) e di Gino Soldà raggiunsero Maslianico in provincia di Como, al confine con il Canton Ticino. Ma respinti dai gendarmi svizzeri, sempre grazie a Soldà, si rifugiarono a Lodi. Poi a Bergamo e Vercelli, per tornare infine nel vicentino. Successivamente Beatrice – sotto il falso nome di Maria Teresa Rossi – e i suoi familiari vennero nascosti e protetti da Nazzareno e Anna Damiani a Peglio, Val d’Intelvi, fino alla fine della guerra.

Il respingimento di questa famiglia sul confine tra la Svizzera e la provincia di Como ricorda quello subito da Sara Gesess e dai suoi genitori Elia Gesess e Ada Ancona, di Padova, in circostanze analoghe (vennero arrestati sul confine a Tirano, in provincia di Sondrio dopo essere stata respinti alla frontiera). E purtroppo, come è noto, ben diverso fu il loro destino ad Auschwitz. Della famiglia soltanto la sorella maggiore, Lisa, potè salvarsi in quanto essendo incinta non aveva tentato la fuga in Svizzera ma si era rifugiata con il marito sul Monte Grappa.

Fatalmente la notizia del riconoscimento a Soldà spinge a ricordare anche il suo amico-antagonista, Ettore Castiglioni, ugualmente impegnato nel portare oltre confine perseguitati di ogni genere durante la guerra.

Nelle vicende di Castiglioni e Soldà (quasi coscritti, il primo nasce nel 1908, l’altro nel 1907) analogie e coincidenze sono più d’una: entrambi alpinisti di primo piano (a volte concorrenti), comandanti partigiani e attivi nel portare al sicuro in Svizzera persone braccate dal regime fascista. Con una certa somiglianza quando entrambi vennero “intercettati” e costretti a fuggire tra le nevi alpine in condizioni difficili, sprovvisti dell’indispensabile attrezzatura. Drammatica esperienza per entrambi, ma soprattutto per Castiglioni che in tali frangenti – quando aveva già superato il confine – perse la vita, mentre Soldà riuscì a salvarsi.

Queste in breve le vicende, paradossalmente simili, in parte sovrapponibili anche se appunto con un finale tragicamente diverso.

Dopo i rastrellamenti del settembre ‘44 e l’arresto dei Fraccon in ottobre, per il movimento resistenziale vicentino e padovano la situazione era diventata oltremodo difficile. Sia per la cattura di Luigi Faccio, Ettore Gallo e Giacomo Rumor (esponenti del cnl provinciale) sia per la disarticolazione in novembre della brigata “Pierobon” (a cui Soldà, con quanto restava del suo battaglione, si era aggregato). A questo punto Gino è “un uomo in fuga”.

In dicembre si rifugia nel Bergamasco in casa di uno zio di Rino Daffan. Forse incautamente, decidono di recarsi per qualche giorno a Chiavenna, ma qui rischierà di essere arrestato. Tra l’altro l’episodio è uno dei pochi di cui Soldà ha lasciato ampia documentazione, raccontandolo in prima persona.

Arrivati alla stazione di Chiavenna poco prima del coprifuoco, i tre entrano all’Albergo Nazionale. Non fanno nemmeno in tempo a terminare la minestra (più o meno come era capitato a Castiglioni) che una pattuglia fascista entra nel locale chiedendo ai presenti di esibire i documenti. Gino presenta una carta di identità ovviamente falsa (con il cognome della moglie, Trevisan ) e un documento della Todt. Ma purtroppo il documento che avrebbe dovuto identificarlo come un lavoratore italiano militarizzato dai tedeschi, suscita sospetti in quanto scadeva il giorno dopo. Mentre l’ufficiale si allontana per una verifica, Soldà resta nelle mani di due militi armati. I quali però si interessano soprattutto di Rino Daffan, ritenendolo un disertore che voleva espatriare in Svizzera.

Con la scusa di dover prendere degli effetti personali in camera, Gino riesce ad allontanarsi per qualche attimo e infilare la porta di uscita. Fugge di corsa, alla luce della luna, con l’intenzione di raggiungere il Passo del Maloja che aveva intravisto arrivando in treno (là dove – altra coincidenza – qualche mese prima Castiglioni si era fatto “beccare).

Intanto i militi sfondavano la porta della sua camera, ma non trovandolo si mettono a cercarlo con l’ausilio (ancora!) dei cani a cui avevano fatto annusare il suo cappotto. Praticamente in maniche di camicia, senza cappotto né berretto (ed è il 16 dicembre), ma almeno con gli scarponi ai piedi, il fuggiasco procede in cerca di un sentiero con l’intenzione di raggiungere Madesimo, nonostante la neve e il ghiaccio rendano il progetto alquanto difficoltoso (sprovvisto com’è di abbigliamento adeguato e soprattutto di ramponi). Ansante per la corsa in salita ,sudato (con 15 gradi sottozero) e con la neve al ginocchio, sente in lontananza la muta dei cani che si avvicina. Bloccato da una muraglia di rocce, si vede costretto a ridiscendere fino a un gruppo di case pur temendo di incontrare i suoi inseguitori. Sperando che nel frattempo i cani avessero perso l’usta, decide di imboccare (ormai sono quasi le due di notte) un altro sentiero. Individuata una capanna con dentro “un po’ di foglia di castagno”, riesce a riposarsi per qualche ora, ma senza restare fermo troppo a lungo temendo che “il sudore mi si geli addosso”.

Si rimette in cammino quando “non è ancora chiaro” con l’intenzione di “forzare la muraglia di rocce nere, trovando qualche passaggio non eccessivamente difficile”. Ma le verticali placche di granito risultano impraticabili senza adeguata attrezzatura. Affamato, si avvicina a un gruppo di case cercando invano di ricevere del cibo e magari farsi prestare un paio di sci, Incontrando invece soltanto paura e diffidenza (scoprirà in seguito che in zona c’erano state alcune rappresaglie dei nazifascisti).

Impietosita, una donna che evidentemente aveva compreso la sua situazione, gli indica un percorso per raggiungere la Svizzera. Deve però tornare in paese e risalire l’altro versante. Purtroppo incappa in in una pattuglia di tedeschi, riuscendo a cavarsela con disinvoltura salutandoli ed entrando in un’osteria dove ordina un bicchiere di vino.

All’uscita rivede i tedeschi appostati presso un ponte a circa 30 metri. Riesce ugualmente a imboccare un sentiero per Sommaruine e finalmente riceve un po’ di cibo (un piatto di pastasciutta avanzato dal giorno prima che “io subito divoro con due fette di polenta”) in una casa isolata. Non solo, può finalmente asciugarsi e riscaldarsi accanto al fuoco. A questo punto viene sorpreso da alcuni partigiani che – ritenendolo forse una spia – lo invitano ad andarsene minacciando anche di fucilarlo se dovesse insistere a restare.

Trascorre un’altra notte al gelo in una casupola per metà riempita di neve e dove trova ancora un po’ di foglia di castagno. Ma “la foglia era così secca che stava tutta sollevata e non mi riparava dal freddo. Allora mi misi ad attorcigliare le foglie in modo da fare dei piccoli fagotti oblunghi e – dopo due ore di questo lavoro – ero discretamente coperto e così potei appisolarmi per un’ora e mezza”.

Al primo chiarore di nuovo in piedi e giù per il sentiero ghiacciato.

Arriva alla strada Chiavenna-Madesimo proprio quando “scatta una luce improvvisa e risuona un secco Alt!”. Usciti dal buio dove erano appostati, i tedeschi hanno appena fermato un gruppo di ragazze. Sente il caratteristico scatto del carrello delle armi automatiche. Tuttavia, dopo un attimo di indecisione, decide comunque di proseguire andando loro incontro. Si ferma all’ordine “Mani in alto” con tre fucili mitragliatori puntati.

Sospettato di essere un partigiano, viene bloccato e perquisito. Allora “cominciai a parlare in tedesco e – come un’altra volta quando mi fermarono le ss – cambiarono completamente espressione e contegno”. Aggiunse di essere “andato a Madesimo per un contratto da maestro di sci con Bernasconi”, contando sul fatto che Bernasconi era un maestro di sci molto conosciuto.

Tra l’altro aveva dovuto consegnare la sua carta d’identità autentica essendo l’altra rimasta nelle mani dei fascisti. Pur con qualche difficoltà riuscì a convincerli e a prendere un treno per Aosta. Per concludere “mi sembrava di aver fatto un tormentoso sogno”.

“Nino”

Simile, per quanto più tragica, la vicenda di Ettore Castiglioni, detto “Nino”.

Dopo l’8 settembre realizzò in Valpelline (alpeggio Berio, sopra Ollomont) quella che Paolo Cognetti, nella prefazione a Il giorno delle Mésules – Diari di un alpinista antifascista, definirà una “piccola repubblica partigiana, nata e morta nel giro di qualche mese, lassù nel settembre del ‘43”.

Da qui il confine svizzero dista poche ore di cammino e “Nino” e i suoi compagni attraverso alcuni valichi (in particolare la Fenetre Durand) porteranno in salvo diverse famiglie di ebrei e fuggitivi antifascisti. Per l’anpi complessivamente un centinaio di persone, tra cui il futuro presidente Luigi Einaudi.

Nato nel 1908 in Val di Non, alcune delle sue maggiori imprese alpinistiche risalgono agli anni trenta: la “via Strosser” alla Cima Grande (prima italiana con Raffaele Carlesso), Spigolo ovest della Presolana e parete nord-ovest della Busazza (una via giudicata “impossibile” dai fortissimi Rudatis e Videsott ) entrambe con Celso Gilberti, spigolo sud-est al Sass Maor, parete nord del Pizzocco, del Focobon e dello Spitz d’Agnèr, la nord-ovest del Pizzo Badile (con Vitale Bramani).

Fondamentale il sodalizio con Bruno Detassis (vedi la via che porta i loro nomi sulla Pala del Rifugio, la nord del Dos di Dalun e la diretta della Torre Gilberti nelle Dolomiti di Brenta, così battezzata in memoria dell’amico caduto sulla Paganella nel giugno 1933).

Ricordo che oltre alla famosa foto di Barbieri a Soldà, ne esiste una non meno significativa scattata dal fotografo vicentino all’alpinista Detassis. 1)

Rimane poi nella storia dell’alpinismo, non solo italico, la questione della prima ascensione della parete sud-ovest di Punta Penia (Marmolada). Quando tra il 29 e il 31 agosto 1936 Gino Soldà anticipò Castiglioni (già reduce da alcuni tentativi) solo per un paio di giorni.

Uno smacco a cui peraltro Ettore seppe immediatamente reagire risalendo con Vinatzer la parete sud di Punta Rocca (2-3 settembre 1936).

Le cose più o meno andarono così.

Quei 550 metri della parete sud-ovest della Marmolada da tempo costituivano un dilemma irrisolto per il mondo alpinistico. Deciso a risolverlo, Ettore Castiglioni lo affrontò nel 1935 con Bruno Detassis. Con una serie di tentativi (almeno due quelli documentati) raggiunsero prima la cengia mediana poi il grande diedro senza però riuscire superarlo. Pur determinati a ritentare quanto prima, provvisoriamente avevano riposto corde e chiodi nello zaino.

Nel 1936, mentre Castiglioni si trovava in Valtournanche per un congresso del caai, Gino Soldà con Umberto Conforto (entrambi vicentini) presero la decisione di affrontare l’inespugnata parete.

Nel primo tentativo del 28 agosto raggiunsero la cengia mediana.

Nel secondo tentativo (29 agosto) superarono circa sessanta metri del diedro.

Riuscirono nell’impresa nei due giorni successivi, con due bivacchi e 36 ore di arrampicata.

Castiglioni, ancora ignaro di quanto accaduto, era intanto tornato al rifugio Contrin per ritentare l’impresa. Scoprendo l’avvenuta conquista della “sua” parete avrà “dapprima un senso rabbioso di sdegno; sdegno contro la sleale condotta di Soldà, sdegno contro gli stupidi obblighi che mi hanno condotto tra le vuote chiacchiere e i pettegolezzi proprio nelle giornate più favorevoli all’ascensione, sdegno contro Bruno [Detassis] che con la sua condotta imprevidente è rimasto spossato più ancora di me: rabbia di aver osservato onestamente l’impegno verso persone che non meritavano nemmeno la centesima parte del mio sacrificio; rabbia di aver voluto essere fedele a Bruno, mentre con altri sarei quasi certamente riuscito”.

Ma poi, invece di abbandonarsi alla demoralizzazione, seppe rientrare in sé, nel suo “stile”, giudicando la sua prima reazione “indegna di un alpinista”, rendendo “onore al merito e al vincitore” e agendo di conseguenza. Contattava infatti il forte alpinista di Ortisei Giovan Battista Vinatzer per affrontare e superare i 900 metri di Punta Rocca. Come avvenne tra il 2 e il 3 settembre 1936, con Vinatzer primo di cordata per la maggior parte della via.

Senza scordare che nei giorni fatali il rifugio Contrin risultava particolarmente affollato tra curiosi e aspiranti alla “prima” della sud-ovest della Marmolada. C’era infatti anche Emilio Comici che attendeva l’arrivo di Severino Casara (arrivato in ritardo) per compiere l’impresa.

Quasi da militante di “Earth First!” ante litteram, Castiglioni mostrava aperta ostilità per le stazioni sciistiche che andavano già deturpando il paesaggio. Immaginandole “diroccate, rivestite di edere, sommerse dalla foresta, come se il tempo potesse già aver fatto giustizia di quella sacrilega presunzione umana”.

Geneticamente antiautoritario, incontrando un branco di avanguardisti a Milano condannava “la vigliaccheria che l’educazione fascista genera nei giovani, rivestendoli di divise e svuotandoli di moralità”.

Del resto anche quando con il grado di tenente-istruttore addestrava i soldati all’arrampicata “non ho mai dato un attenti in tutto il corso”.

Quanto ai nazisti, da un viaggio in Germania ricava la convinzione che “l’intero paese è trasformato in un campo di manovra delle camicie brune: anzi più propriamente sono di colore kaki, colore perfettamente intonato a questa massa di imbecilli, vigliacchi, oltracotanti e boriosi”.

Offeso dalla medaglia d’oro che gli viene attribuita per le sue imprese alpinistiche (la considera “un’umiliazione”), decide di non pubblicare più le relazioni delle sue arrampicate. Ancora nel 1935 scrive: “Perciò ho sempre sostenuto che il vero alpinista non può essere fascista, perché le due manifestazioni sono antitetiche nella loro più profonda essenza. L’alpinismo è libertà, è orgoglio ed esaltazione del proprio essere, del proprio io come individuo sovrano, della propria volontà come potenza dominante: il fascismo è ubbidienza, è disciplina, è annullamento della propria individualità nella pluralità e nella promiscuità amorfa della massa, è abdicazione alla propria volontà e sottomissione alla volontà altrui”. Uno spirito autenticamente libertario (quasi anarchico direi), se pur ancora troppo “individualista”.

Evolverà con la Resistenza assumendo un carattere più comunitario, se non addirittura collettivista, quando con una quindicina di alpini (i suoi allievi del corso-roccia, fermamente intenzionati a non consegnarsi a tedeschi e fascisti) si insedierà tra le malghe di Berio sopra Ollomont.

Scriverà allora nel suo diario che qui “ognuno mette in comune, a profitto della comunità, tutte le proprie risorse, tutte le proprie energie”.

Da parte sua, quando dai dissidenti in fuga che guida verso la Confederazione riceve un contributo in denaro, lo mette nel fondo comune. Così come avviene con il ricavato dalla vendita di materiale militare.

Per cui “ci sentivamo davvero tutti compagni, tutti amici, tutti eguali”. Scomparsi gradi e gerarchie, tutti si danno del tu e si chiamano per nome.

Quando poi toccherà a lui buttar giù “lo statuto di questa nostra piccola repubblica indipendente, insisto più volte su questo carattere eminentemente comunista”.

Per garantire la sopravvivenza del piccolo gruppo di neo-renitenti, si impegna quotidianamente in faticose marce, coprendo impensabili dislivelli per contrabbandare formaggi (fontine) e tabacco. Da scambiare magari con qualche pezzo di pane. Durante uno di questi sconfinamenti in Svizzera viene anche arrestato e detenuto per oltre un mese (stava portando alcune valigie a una famiglia di rifugiati che in precedenza aveva aiutato ad espatriare).

Attualmente mancano risposte definitive sulle ragioni per cui aveva raggiunto la Svizzera, da solo, in quel marzo 1944. Quel che si sa con certezza – dalle testimonianze di Vitale Bramani e di Saverio Tutino – è che l’11 marzo aveva accompagnato una comitiva verso il Passo del Forno per poi – all’altezza del Monte Disgrazia – proseguire in solitaria verso il Passo del Muretto.

Aveva con sé un passaporto falso prestatogli da Oscar Brandli, ma forse scaduto, da cui risultava cittadino elvetico (nel caso al ritorno venisse intercettato dai fascisti). Sfortunatamente veniva fermato dalle guardie di frontiera mentre mangiava nel ristorante Alpina (Passo del Maloja) in territorio svizzero. Tra le carte che gli vennero sequestrate, oltre a vari indirizzi di persone residenti in Svizzera, un foglietto con l’indirizzo del consolato inglese a Ginevra. Per cui è stata ipotizzata una missione segreta, forse per prendere contatti con gli Alleati. In attesa di poterlo trasferire in carcere a St. Moritz, veniva rinchiuso nelle stanze dell’albergo Longhin e per impedirgli di fuggire gli venivano tolti giacca, pantaloni, sci e scarponi.

Piccozza e ramponi li aveva già nascosti preventivamente sotto una roccia prima di entrare con gli sci in spalla nell’abitato del Passo del Maloja. Utilizzando una coperta come poncho e fasciando i piedi con pezzi di un’altra coperta, si cala con le lenzuola annodate dalla finestra. Recupera ramponi e piccozza da sotto la roccia e fugge nella neve verso l’Italia. Riusciva così ad attraversare il confine al Passo del Forno (2768 m) e iniziava a scendere per la Val Malenco. Tre mesi dopo (5 giugno 1944) il suo cadavere venne ritrovato da Carletto Negri circa 200 metri più in basso. Ancora rannicchiato, appoggiato alla roccia e coperto dalla neve. In tutta evidenza era morto assiderato con i ramponi ancora ai piedi, È sepolto a Tregnago, nel Lessini Veronesi dove, fanciullo, aveva iniziato a percorrere i sentieri di montagna e ad arrampicare.

Piccozza e ramponi li aveva già nascosti preventivamente sotto una roccia prima di entrare con gli sci in spalla nell’abitato del Passo del Maloja. Utilizzando una coperta come poncho e fasciando i piedi con pezzi di un’altra coperta, si cala con le lenzuola annodate dalla finestra. Recupera ramponi e piccozza da sotto la roccia e fugge nella neve verso l’Italia. Riusciva così ad attraversare il confine al Passo del Forno (2768 m) e iniziava a scendere per la Val Malenco. Tre mesi dopo (5 giugno 1944) il suo cadavere venne ritrovato da Carletto Negri circa 200 metri più in basso. Ancora rannicchiato, appoggiato alla roccia e coperto dalla neve. In tutta evidenza era morto assiderato con i ramponi ancora ai piedi, È sepolto a Tregnago, nel Lessini Veronesi dove, fanciullo, aveva iniziato a percorrere i sentieri di montagna e ad arrampicare.

In sua memoria nel luogo dove è morto (ora, a causa dello scioglimento del ghiacciaio, molti metri più in alto rispetto alla morena) l’alpinista Paolo Cirillo ha piantato un chiodo con le iniziali e la data. Nel 2027 il Comune di Milano lo ha riconosciuto “Giusto dell’Umanità”.

Chi ha consultato con attenzione il diario di Castiglioni, non nasconde di trovarvi una certa reticenza nel precisare scopi e intenzioni… reticenza peraltro giustificata nel caso il diario fosse caduto nelle mani sbagliate.

Sembrerebbe comunque evidente che si tratta di attività legate alla resistenza, probabilmente di contatti – da stabilire o già operativi – con l’intelligence alleata. Questo viene in qualche modo confermato dall’analisi di un altro diario, quello del cognato Mario Tutino, marito di Fanny Castiglioni e padre del futuro giornalista de “L’Unità” Saverio Tutino (a cui Ettore proprio quel giorno avrebbe dovuto consegnare un pacco). Secondo Mario Tutino, “Nino” manteneva rapporti con varie personalità politiche. Alcune delle quali – anche in più occasioni – egli portava in Svizzera e poi riportava in Italia, in genere per la Fenetre Durand . Si parla anche di contatti con Federico Chabod e Maria José di Savoia.

Il caso più noto è quello del senatore Luigi Einaudi che portava con sé un plico sigillato (evento storicamente documentato) con importanti informazioni per la Principessa del Piemonte, rifugiata in Svizzera dopo l’8 settembre. Anche a lei toccherà in sorte di dover attraversare le montagne innevate, con gli sci, rientrando in Italia nel febbraio 1945.

E sempre nel diario di Mario Tutino si parla di contatti anche con l’intelligence svizzera. Fermo restando che sulle autentiche ragioni di quel suo ultimo espatrio che gli risulterà fatale aleggia ancora il mistero.

Altre piccole coincidenze tra Ettore e Gino. Nel 1943, quando venne richiamato alle armi, fu inviato come istruttore presso la scuola militare alpina di Aosta dove negli anni precedenti erano passati sia Gino Soldà che Placido Barbieri. Inoltre uno dei fratelli di Ettore Castiglioni si chiamava Manlio, come il figlio di Gino Soldà.

Un altro fratello, Bruno, venne ucciso dai soldati tedeschi a Pavia il 27 aprile 1945 mentre generosamente, su incarico del cln, tentava di ottenerne la resa per evitare ulteriori spargimenti di sangue. La sorella, Fanny Castiglioni (madre del giornalista Saverio Tutino con cui Ettore si doveva incontrare nel giorno in cui venne catturato dalle guardie di frontiera svizzere) era stata una giovanissima infermiera volontaria durante la Prima Guerra Mondiale.

N O T E

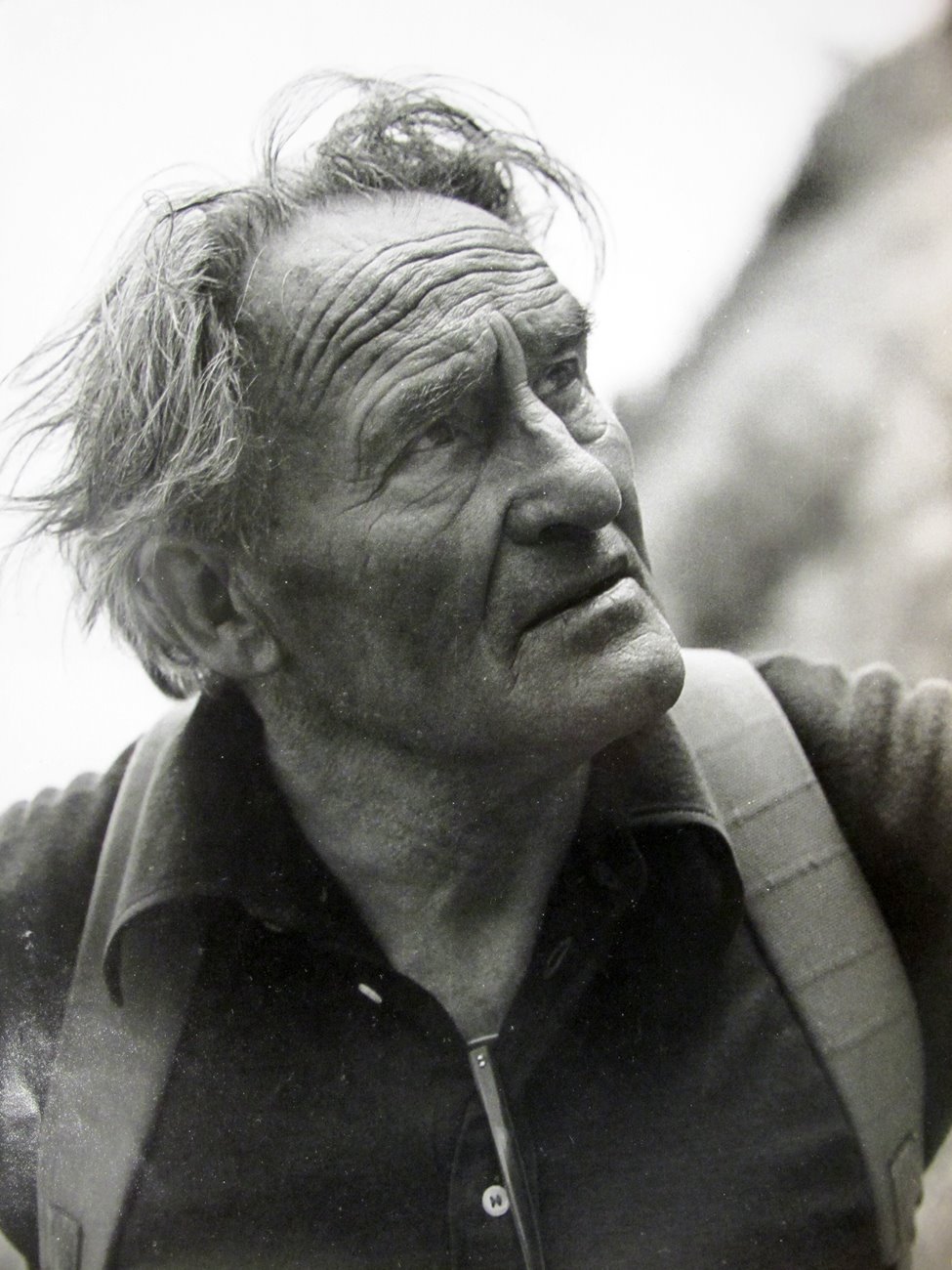

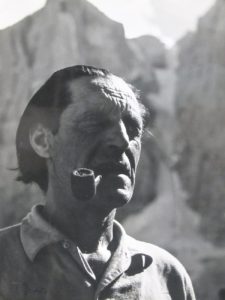

1) Anni fa il fotografo vicentino Placido Barbieri (autore dell’immagine forse più nota di Gino Soldà, la stessa utilizzata per il monumento a Gino di Recoaro) mi aveva parlato di un altro grande alpinista conosciuto alla scuola centrale militare di alpinismo di Aosta alla fine degli anni ‘30, il sergente Chiara. Lo aveva potuto ammirare mentre scalava la Noire de Peteré insieme a Bortolo Sandri (caduto l’anno dopo con Menti sull’Eiger, il corpo venne recuperato da Soldà, suo compaesano). “Anche Chiara”, mi spiegava, “durante la guerra, proprio come Soldà e Castiglioni, aiutò molte persone a fuggire in Svizzera attraverso le montagne e pare sia stato ucciso, in circostanze mai completamente chiarite, durante una di queste operazioni” (presumibilmente dai fascisti).