Il paesaggio linguistico italiano è marcato dalla presenza di tre rilevanti isoglosse, ovvero le linee Massa-Senigallia, Roma-Ancona e Ostuni-Ceglie-Taranto, le quali suddividono il Belpaese in quattro grandi zone linguistiche, distinguendo così le varietà galloitaliche, centrali, meridionali e meridionali estreme.

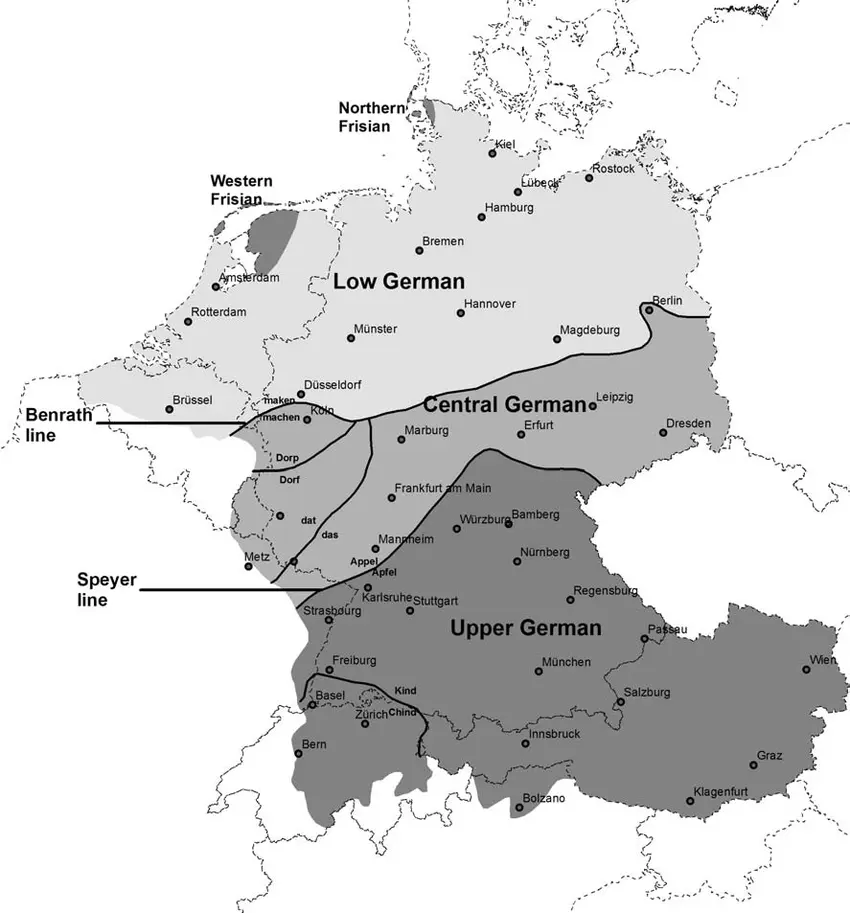

In Germania vi è una situazione analoga, poiché la linea Benrath divide il territorio nazionale in due macroregioni: quella settentrionale, dove si parlano varietà basso-tedesche, a cui fanno da contraltare i Länder centromeridionali, caratterizzati dalla diffusione di parlate alto-tedesche. All’ultimo gruppo è ascrivibile il tedesco standard – conosciuto come Hochdeutsch – mentre il basso-tedesco – chiamato anche Platt, Plattdütsch o niederdeutsche Sprache – gode dello status di lingua riconosciuta dalla Repubblica Federale di Germania (rft).

Il Plattdütsch, storicamente parlato in tutti i Länder settentrionali, è a sua volta costituito da distinti dialetti regionali, come il meclemburghese e il brandeburghese.

Un passato glorioso

Durante il medioevo e la prima età moderna, il Platt era considerato un idioma prestigioso, utilizzato sia per fini letterari che per la redazione di documenti giuridici e amministrativi. In particolare, la Lega Anseatica adoperava usualmente queste parlate, conferendole il ruolo di lingua franca nel Nord Europa. Tuttavia, le fortune del basso-tedesco erano strettamente legate a quelle dell’Hansa, cosicché l’indebolimento della seconda – iniziato nel XVI secolo con le grandi scoperte geografiche – comportò irrimediabilmente anche il declino della prima. Il processo di dialettalizzazione, però, fu dovuto anche alla grande novità del ‘500: la riforma protestante. La diffusione del luteranesimo, infatti, comportò l’espansione delle varietà alto-tedesche, nonostante l’impiego iniziale del Plattdütsch per celebrazioni e pubblicazioni religiose. Lutero, in effetti, scrisse la sua Bibbia in alto-tedesco, conferendo a queste parlate un prestigio superiore rispetto a quelle settentrionali. Inoltre, il teologo sassone prediligeva l’utilizzo delle varietà meridionali per scopi religiosi, nel tentativo di farsi comprendere dal numero più ampio di persone possibile. Nondimeno vanno tenuti in considerazione altri fattori, come la presenza al Nord di numerosi pastori originari della Germania meridionale, nonché l’assenza di istituti capaci di formare il clero protestante in Platt.

Di conseguenza, tra il XVI e il XVII secolo le varietà settentrionali – ormai relegate all’àmbito orale – smisero di essere adoperate a livello istituzionale e letterario. In questo modo si creò una situazione diglossica, contraddistinta dalla convivenza di due idiomi – alto e basso-tedesco – utilizzati in situazioni differenti. Il Plattdütsch, dunque, passò dallo status di lingua franca a quello di semplice basiletto, spesso ritenuto appannaggio di individui poveri e incolti.

Di conseguenza, tra il XVI e il XVII secolo le varietà settentrionali – ormai relegate all’àmbito orale – smisero di essere adoperate a livello istituzionale e letterario. In questo modo si creò una situazione diglossica, contraddistinta dalla convivenza di due idiomi – alto e basso-tedesco – utilizzati in situazioni differenti. Il Plattdütsch, dunque, passò dallo status di lingua franca a quello di semplice basiletto, spesso ritenuto appannaggio di individui poveri e incolti.

La scomparsa di una lingua

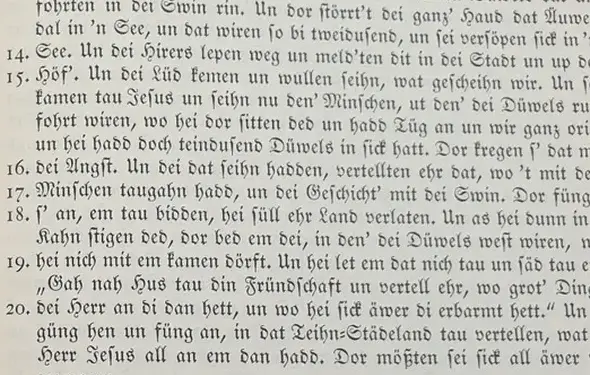

Durante l’800 il romanticismo provocò un’effimera rinascita del basso-tedesco, impiegato in àmbito letterario da autori come Klaus Groth (1819-1899), John Brinckman (1814-1870), Johann Hinrich Fehrs (1838-1916) e Fritz Reuter (1810-1874). Si trattò, tuttavia, di una parentesi piuttosto breve, priva di effetti considerevoli sul lungo periodo. Nel corso del XX secolo, infatti, il numero di parlanti si contrasse in modo vertiginoso, soprattutto (ma non solo) a causa dell’istruzione obbligatoria, che prevedeva l’utilizzo esclusivo dell’Hochdeutsch. Gli insegnanti, peraltro, invitavano i genitori a non parlare il Platt con i propri figli, in quanto accusato di ostacolare l’apprendimento dei giovani. Molti locutori, inoltre, percepivano negativamente il proprio idioma materno, associandolo alla povertà e all’ignoranza. L’abbandono delle varietà linguistiche locali, pertanto, era ritenuto necessario per migliorare il proprio status socioeconomico.

Nella progressiva scomparsa del basso-tedesco, però, giocarono un ruolo rilevante altri due fenomeni. Il primo riguarda il trasferimento in Germania di milioni di profughi tedescofoni, espulsi al termine della seconda guerra mondiale da regioni quali Prussia, Pomerania, Slesia, Sudeti e Carpazi. Inutile dirlo, l’arrivo di questi immigrati favorì la diffusione dell’Hochdeutsch, necessario per la comunicazione tra autoctoni e forestieri. A questo fattore va sommata la mobilità sociale, poiché l’emigrazione dalle campagne verso le città – unita allo spostamento periodico verso i centri urbani – favoriva il contatto con il tedesco standard, incoraggiando così l’abbandono del dialetto natio.

In questo modo, intorno agli anni ’80 la trasmissione linguistica intergenerazionale poteva dirsi interrotta, in quanto la maggioranza dei genitori non aveva tramandato la lingua degli avi ai propri figli, crescendoli in un’ambiente permeato dall’Hochdeutsch. Uno studio del 1984 stimava il numero di parlanti tra 5 e 6 milioni di unità: nelle aree esaminate il 56% dei residenti possedeva una minima capacità di parlare basso-tedesco, il 35% lo parlava bene o molto bene, il 66% poteva comprenderlo bene o molto bene, ma solo tra il 3% e il 5% dei genitori lo usava con i propri figli. Le stime del 1998 parlano invece di 2 milioni di locutori, mentre un’analisi condotta nel 2007 ha proposto la cifra di 2 milioni e mezzo.

Al di là dei dati discordanti, è chiaro che questa lingua sia in continuo regresso. La sua vitalità, comunque, dipende da molti elementi, come l’età – il basso-tedesco è parlato più dagli anziani che dai giovani – la regione – in alcuni Länder è più diffuso che in altri – nonché la geografia antropica, dato che nelle campagne resiste maggiormente rispetto alle aree urbane.

Quale futuro?

Nonostante la situazione poco promettente, da oltre vent’anni si assiste a una timida riscoperta del Plattdütsch. Nel 1999 la rft ha riconosciuto ufficialmente questa lingua, impegnandosi a salvaguardarla: nel giro di pochi anni è apparsa in molte località la cartellonistica bilingue – con la toponomastica in alto e basso-tedesco – mentre in diverse scuole sono stati attivati corsi facoltativi di Platt. In aggiunta a ciò, va rammentata l’esistenza di enti volti a promuovere il patrimonio linguistico regionale, come l’Institut für Niederdeutsche Sprache (ins), il Länderzentrum für Niederdeutsch (lfn) e il Bunnsraat för Nedderdüütsch (bfn). Nondimeno, i risultati di questa politica sembrano alquanto contraddittori.

Indubbiamente è cambiata la percezione collettiva delle varietà basso-tedesche, ormai ritenute un bene culturale da preservare. La scomparsa dei pregiudizi negativi, inoltre, ha consentito l’aumento della presenza pubblica di quest’idioma, visibile su cartelli, insegne, monumenti, graffiti, manifesti, opuscoli, pubblicità e perfino su piattaforme social come Facebook e Instagram. Malgrado ciò, il declino linguistico non accenna a fermarsi, cosicché il Plattdütsch rischia di trasformarsi in heritage language: una lingua simbolica, utilizzata in specifici contesti senza essere parlata quotidianamente.