La città irachena di Ramadi è caduta di nuovo nelle mani dello Stato islamico, gruppo nato da al Qaeda in Iraq. Mi turba che questa organizzazione terroristica, la cui brutalità non ha bisogno di descrizione, abbia ripreso una città per la quale un tempo hanno combattuto i soldati americani. Ho partecipato a due missioni presso Ramadi, combattendo al Qaeda. Alcuni miei compagni vi sono morti. A Ramadi mi hanno sparato e colpito.

La mia reazione iniziale, analogamente a molti veterani, è stata di chiedermi a quale diavolo di fine l’abbiamo fatto, visto che nulla sembra cambiato. L’intera impresa è stato un costoso salasso, ma il prezzo che abbiamo pagato non ha prodotto alcun beneficio apparente. Eppure, il Memorial Day è una giornata di riflessione almeno quanto lo è di commemorazione. E riflettiamo allora, cercando di capire esattamente ciò che ci troviamo a commemorare in questa giornata.

Lo scopo del Memorial Day, ogni anno l’ultimo lunedì di maggio, è onorare coloro i quali sono morti combattendo per il mio Paese, gli Stati Uniti. Spesso i ricordi – e gli onori che attribuiamo – sono ancorati a un luogo specifico. Ha senso: i soldati combattono e muoiono in un ambiente fisico, tangibile. Invariabilmente un luogo lontano da casa. La natura umana ci fa aggrappare a questa tangibilità per conservare la memoria. Okinawa, Antietam, Chosin Reservoir, Ia Drang e Belleau Wood sono solo una manciata di nomi che evocano il peso delle battaglie di un tempo passato. Ho rispetto per quei nomi, quei luoghi. Tutti noi, più o meno, li rivestiamo di una solennità inconscia in base a quanti vi sono morti. Per quanto imperfetto, è questo il modo in cui misuriamo ogni singolo combattimento. Certi posti diventano emblematici, spesso, poiché gli scontri vi sono stati più feroci.

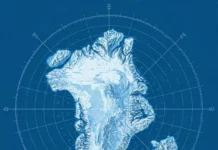

Talvolta mi chiedono dove sono stato ferito. Ramadi, rispondo sempre; anche se tecnicamente mi trovavo nei campi coltivati tra Ramadi e Falluja. La risposta tecnica, tuttavia, perderebbe di significato. Dire Ramadi, invece, dà un senso alla cosa per chi ascolta. Quel giorno, la nostra missione era legata a ciò che era iniziato dentro la città, ma era poi debordato verso la periferia.

Commemorare un luogo a causa del peso che si porta appresso crea due ordini di problemi: si stabilisce un parziale equivoco, e si ignora quello che secondo me è un altro componente fondamentale spesso trascurato: il tempo.

L’equivoco sta nel modo in cui leghiamo il significato dell’estremo atto eroico di un soldato al posto in cui è avvenuto. Un soldato potrebbe morire conquistando o difendendo una collina di importanza strategica, per esempio, ma non sta dando la vita soltanto per quella collina. Nessuno si arruola per conquistare un pezzo di terreno, una città o un oggetto inanimato. Ci arruoliamo per servire il nostro Paese, ciò che si realizza portando a termine le missioni che ci vengono assegnate. Per chi considera la guerra una prosecuzione della diplomazia con altri mezzi, i soldati sono gli esecutori materiali delle scelte politiche nazionali. Una missione specifica potrebbe comportare la presa di una particolare collina, ma il soldato non è lì per quello specifico pezzo di terra. È lì perché è la missione a richiedere la sua presenza.

L’altro componente che ignoriamo è il tempo. Una volta che la morte si lega a un luogo e il legame si fissa nella nostra mente, il posto avrà per sempre un significato. Difficile pensare che un’area geografica possa avere un’importanza temporanea, limitata all’epoca in cui è stato versato il sangue. Ecco perché i campi di battaglia della prima guerra mondiale di un secolo fa sono così emozionanti per tutti noi. Il problema è che provare un sentimento immutabile e irrefutabile per un luogo può accecare il nostro giudizio.

Faccio questi ragionamenti mentre ascolto gli appelli a riportare le truppe da combattimento americane in Iraq a causa dei recenti avvenimenti a Ramadi. Molte giustificazioni per l’attacco non sono centrate sulla strategia militare, la politica estera USA o quale sarebbe la scelta migliore per l’Iraq. Sono invece basate sul fatto che in passato sono state sacrificate vite americane per conquistare Ramadi. Da cui la domanda: se Ramadi è tornata nelle mani dei militanti, a che pro sarebbero morti i soldati americani?

All’inizio la pensavo anch’io così, ma poi mi sono venute in mente altre questioni. Due in particolare. Se il nemico si riappropria di un luogo, si offende la memoria di chi ha dato la vita per conquistarlo nel passato? E dovremmo lasciare che ciò influenzi le nostre decisioni? Alla prima domanda ho risposto di no, anche se a malincuore. I soldati che danno la vita compiendo una missione hanno un effetto generale, non limitato al singolo luogo. Le guerre si combattono in un territorio e sono influenzate dall’infinito complesso di azioni che si svolgono in quello spazio e in quel momento storico. Il successo di un nemico nel presente, anche se avviene nello stesso luogo, non cancella le azioni passate di un militare. In questa luce, mi riesce difficile giustificare l’invio di altri soldati a combattere, laddove alcuni inevitabilmente morirebbero, soltanto nel tentativo di preservare il ricordo di quelli già caduti.

Sono ricordi che non hanno alcun bisogno di essere preservati materialmente. Ecco perché abbiamo un giorno come il Memorial Day, che rappresenta il riconoscimento formale del sacrificio dei nostri compagni. Ricordiamo le loro azioni e la disponibilità a sacrificarsi per compiere la loro missione. Queste memorie sono ovviamente legate al luogo, che però non dovrebbe essere l’unico valore in campo. Quanto sta accadendo a Ramadi non svilisce le azioni passate di coloro che vi caddero. Il loro valore umano non si definisce in quel luogo ma nel servizio a favore del Paese, e personalmente è proprio questo che voglio commemorare.

(Traduzione a cura di “Etnie” dell’originale Reflection on Ramadi, con l’autorizzazione di Stratfor.)