Risale a quasi dieci anni fa (ottobre 2015) l’annuncio ufficiale da parte di Pechino della costruzione di un nuovo villaggio, Gyalaphug (in tibetano, Jieluobu in cinese), nella parte meridionale della regione, formalmente autonoma, del Tibet.

Ma in realtà Gyalaphug era sorto all’interno del Bhutan.

Un altro tassello di un processo di colonizzazione messo in campo da Pechino ai danni dell’antico regno buddista. Una monarchia costituzionale, denominata ufficialmente Druk Yul, in cui per legge almeno il 60% del territorio statale deve rimanere coperto dalle foreste (per lo più conifere autoctone). Una strategia, quella cinese, da interpretare in chiave “anti-indiana”.

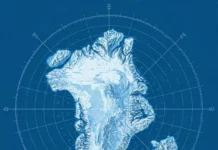

Verso la fine dell’anno scorso, grazie alle immagini satellitari, il numero dei villaggi individuati si quantificava in oltre una ventina. Di cui, stando alla denuncia della rete di analisti Turquoise Roof, almeno sette costruiti nel 2024. Abitati, si calcola, da circa settemila coloni, in origine pastori, a cui si sono via via aggiunti soprattutto militari. A ben 4000 metri di quota, in aree impervie, poco adatte all’agricoltura e all’allevamento, ma rilevanti strategicamente. Sempre secondo Turquoise Roof, negli ultimi anni la Cina si sarebbe appropriata di circa 825 kmq (più del 2% del territorio bhutanese).

Una dozzina di villaggi sorgono nelle regioni di Beyul Khenpajong e di Menchuma, oltre un secolo fa donate dal Tibet indipendente al Bhutan; gli altri sull’altipiano di Doklam, strategicamente i più importanti in quanto consentirebbero, in caso di conflitto, un accesso immediato alle frontiere indiane.

Per almeno tre di questi villaggi è già stata avviata la trasformazione in vere città. Così come dai primi posti di controllo sono derivate strutture militari permanenti.

Nonostante gli incentivi statali (chi accetta di trasferirsi qui riceve consistenti sussidi, l’equivalente di circa 3000 euro all’anno), la colonizzazione procedeva lentamente a causa delle oggettive difficoltà ambientali. Per cui il governo, oltre a costruire strade, va promuovendo campagne di “turismo patriottico” invitando i cittadini cinesi a dare dimostrazione del loro amore per la patria visitando e percorrendo i territori incontaminati di queste “Alpi” bhutanesi occupate manu militari. Confermando la sostanziale natura colonizzatrice del turismo, sia di quello consumista occidentale sia di quello nazional-patriottico cinese.

Mettendo il Bhutan di fronte al fatto compiuto, Pechino intende probabilmente proporre uno scambio: restituire le aree della zona nord-orientale (Beyul Khenpajong e Menchuma) in cambio della definitiva rinuncia da parte di Thimphu dell’altipiano occidentale del Doklam, strategicamente il più importante nel caso di ulteriori contenziosi con l’India. Già nel 2017 l’esercito indiano era intervenuto per impedire un tentativo cinese di installarsi nella cresta meridionale del Doklan. Appare evidente che la realizzazione di ulteriori insediamenti, oltre a violare la sovranità nazionale del Bhutan, esaspera le tensioni indo-cinesi; sovrapponendosi ad altre questioni in sospeso come quella del Ladakh (rivendicato oltre che da Nuova Delhi e Pechino anche da Islamabad).

Alcuni osservatori ipotizzano che in cambio della definitiva acquisizione dell’altipiano del Doklan, la Cina potrebbe restituire al Bhutan anche la valle di Pagsamlung, di grande rilevanza religiosa e culturale, annessa da tempo con avamposti militari anche se non ufficialmente (non rientra nell’attuale cartografia cinese).