Lo spopolamento dei piccoli borghi e il trasferimento progressivo di gran parte delle nuove generazioni nei centri urbani di maggiori dimensioni, più ricchi di servizi e opportunità, ha come conseguenza uno dei fenomeni più macroscopici dell’evoluzione contemporanea del paesaggio antropico un po’ in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l’Africa e per l’Europa. L’Italia ovviamente non poteva rimanere al di fuori di questa tendenza, anche se nel nostro Paese a questa migrazione di “piccolo cabotaggio” – per esempio dai borghi dell’Appennino ai più vicini capoluoghi e centri economicamente più attivi – si aggiunge una migrazione di più ampio respiro, inarrestabile da decenni, soprattutto dalle regioni del sud e dalle isole verso le aree economicamente più avanzate del centro-nord, condizionando qualitativamente le politiche demografiche e sociali, ma impattando anche sulle culture e le tradizioni locali.

Quando parliamo di tradizioni non ci riferiamo soltanto a quelle folcloriche, culturali (in senso lato) o linguistiche, ma anche all’abbandono del paesaggio rurale e delle coltivazioni che magari per secoli l’hanno contraddistinto; parliamo dell’abbandono conseguente di modelli di vita sociale caratterizzati dal vincolo di comunità, diventato sempre più marginale ed evanescente nell’ipertrofismo delle città e degli spazi anonimi delle periferie; parliamo del continuo progredire di un’economia ormai urbano-centrica, incapace di gestire e preservare le aree interne abbandonate a sé stesse e le loro peculiarità, con il risultato di un’incessante erosione dei suoli e di un’agricoltura spesso impossibilitata a restare economicamente (e non solo ecologicamente) sostenibile, mentre al contrario terreni incolti e spazi abbandonati divengono a loro volta concause di quelle devastazioni a cui assistiamo periodicamente e che poi hanno conseguenze anche sui territori a valle.

La verità è che, se molti piccoli paesi stanno morendo, soprattutto quelli che scontano isolamento geografico e conseguenti carenze logistiche, abbandonati dai giovani che cercano altrove non solo lavoro ma anche servizi e condizioni di vita migliori (e comodità che altrimenti non riuscirebbero a trovare), le città, o quanto meno molte di esse, stanno crescendo da decenni in modo sempre più disordinato e caotico, oserei dire spesso in modo anarchico, facendo emergere nei propri spazi quelle diseguaglianze sociali che caratterizzano la matrice antropologica dei vari insediamenti, con ripercussioni sempre più drammatiche a mano a mano che ci si allontana dal centro e ci si avvicina alle periferie.

Come scriveva il grande Italo Calvino, il cui centenario della prematura morte è stato celebrato nel 2023, ogni città è fatta “di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato […] La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole…” 1)

In modo assai meno poetico Ferruccio Ricciardi e Ivan Severi, analizzandone i processi evolutivi sul piano sociale ed economico, più di recente hanno messo in evidenza che “le città sono il frutto di un processo storico che ne ha articolato e differenziato la forma e con questa il tessuto sociale che le compone”. La loro analisi socio-antropologica va comunque ben oltre questa semplice affermazione iniziale: “Oggi sono immediatamente visibili le aree in cui sono suddivise e che risultano più accoglienti, e quindi accessibili, per alcune fasce sociali e meno per altre”, essi scrivono, aggiungendo anche che “le trasformazioni materiali e sociali che caratterizzano la storia delle città dipendono in gran parte dall’azione degli interessi economici che contribuiscono a ri-configurare i bisogni e le aspettative degli abitanti, spesso creando situazioni di conflitto o quantomeno d’attrito con le realtà locali”. 2)

Centri urbani e culture sociali

Se dunque è l’economia a plasmare principalmente e da sempre gli spazi dell’uomo, secondo i due studiosi è stata “la globalizzazione, attraverso il moltiplicarsi delle megalopoli, l’uso massiccio di espropriazioni e privatizzazioni per ridisegnare i confini di interi quartieri e città, il proliferare dei processi di riqualificazione urbana e di gentrificazione, ecc.” ad accentuare questo fenomeno, imprimendo un’accelerazione ai processi degli ultimi secoli, accordando con il “ritmo del capitale” la loro espansione territoriale. 3)

D’altronde se è vero, come sottolinea Nicola Giulio Leone, che nella teoria urbanistica “costruzione, progetto e piano rappresentano una catena di vicinanze e in alcuni casi di distanze tra l’azione materiale del costruire, la necessità di determinare preventivamente la forma, ovvero gli usi della costruzione, e la volontà di definire comportamenti comuni nelle attività e nelle trasformazioni del territorio”, è altrettanto vero che “tra questi tre livelli è andata oggi crescendo la distanza, tutto a detrimento della necessità di capire quali nuovi elementi di oggettività possano guidare le scelte”. 4) E questa distanza crescente non fa altro che alimentare anche una distanza tra i vari soggetti decisori delle trasformazioni fisiche del territorio.

Tuttavia appare in ogni caso chiaro che alla tradizione dell’urbanistica che ha come oggetto semplicemente il disegno della città, quindi l’insediamento umano nel suo manifestarsi come forme della stanzialità, si è sempre più aggiunta ai nostri giorni la dimensione della pianificazione del territorio, in una logica ambientale che ha come oggetto l’intreccio tra insediamento umano, economie e uso delle risorse.

Tuttavia, ritornando alla narrativa del grande Calvino, è lecito porsi insieme a lui una riflessione: quali forme avrebbe potuto prendere una città se non fosse, per una ragione o per l’altra, diventata come oggi la vediamo? Non si tratta qui di immaginare una città ideale come quelle studiate a tavolino dagli intellettuali del rinascimento o ipotizzare comunque uno spazio antropico in grado di garantire il perfetto equilibrio tra natura ed economia, tra uomo e ambiente, tra mondo del lavoro e spazi di vita sociale e di relax individuale, azzerando come un deus ex machina le diseguaglianze che oggi vanno ulteriormente aumentando tra cittadini e cittadini; piuttosto, di provare a capire secondo quanti (e quali) modelli ogni città avrebbe potuto evolversi nella sua storia (breve o millenaria) diventando magari qualcosa di diverso (migliore o purtroppo anche peggiore) di quella che oggi si presenta davanti ai nostri occhi.

Questo vale per ogni centro urbano, piccolo o grande che sia, dal piccolo borgo rurale che sembra uscito dalle ragnatele del suo sonnolento passato alle megalopoli ultramoderne, a volte policentriche e multietniche, come New York, Los Angeles, Londra, Delhi, Pechino o Shanghai. Ognuna a sua volta straordinariamente disomogenea nelle forme che presentano i vari quartieri, magari agli antipodi tra loro: dagli spazi green, cool e all’avanguardia tecnologica delle aree dove si concentra la popolazione più ricca, alle coesistenti bidonville e periferie abbandonate a se stesse, dove sopravvivono le famiglie più povere della popolazione o gli ultimi arrivati dalle campagne o da altri Paesi, spesso senza alcuna relazione i primi con i secondi.

Per non parlare delle città morte, abbandonate per cause naturali come terremoti e alluvioni, come Pompei, Gibellina o Pentedattilo in Italia, o per disastri provocati dall’uomo, come l’ucraina Prypjat’, adiacente alla centrale nucleare di Černobyl’; oppure quelle altre città morte per il venir meno delle ragioni per cui erano sorte, come Fordlândia, nel cuore del Brasile, abbandonata per l’esaurirsi del legname estratto dalla locale foresta amazzonica, o come Hashima in Giappone, St. Elmo in Colorado o Kolmanskop in Namibia, o ancora la piccola Baccarato in Sicilia, abbandonate per la chiusura delle locali miniere per i cui minatori erano sorte; o ancora come Jonestown, in Guyana, dove la natura si è impadronita della città dopo il suicidio di massa della comunità del Tempio del Popolo che qui si era radunata per vivere in una sorta di regime teocratico indipendente dal resto del mondo.

Città e “contado”

Parlare di città ci obbliga in ogni caso a parlare del territorio in cui ciascun centro abitato sorge; e così lo studio delle città, della loro storia evolutiva e dei modelli sociali ed economici che in esse si interfacciano ai nostri giorni, non può fare a meno di analizzare per ciascuna di esse il territorio, cioè il contesto naturale, prim’ancora che antropico, sul quale ogni abitato è sorto e si è sviluppato nel corso della sua “vita”.

In concreto, come ha sintetizzato in un’intervista Federica Giunta, una delle accademiche italiane più note per i suoi studi in questo settore, l’antropologo entra nello studio e nell’analisi dell’ambiente urbano e rurale poiché è chiamato a studiare “le relazioni tra gli esseri umani e l’ambiente che li circonda, cercando di interpretare le dinamiche che sostengono questa relazione e di comparare le differenti tecniche adattative dei membri di una determinata società all’ambiente”. 5)

Un punto da tenere bene a mente nell’addentrarsi in questi argomenti è comprendere fino in fondo il senso del rapporto tra la popolazione che vive nelle città e la gente che invece vive in quello che un tempo veniva definito il “contado”, cioè nelle campagne adiacenti alle città stesse o nei piccoli agglomerati rurali più distanti. Essi tuttavia necessitano di vicini baricentri amministrativi e logistici, sia sul piano economico, sia su quello lavorativo e anche culturale, come per esempio sedi di istituti di istruzione superiore o di università, ma pure di teatri, cinema e altri luoghi deputati alla promozione della cultura. Anche su questo punto appaiono necessarie subito un paio di riflessioni.

La prima è legata strettamente proprio all’interconnessione tra centri abitati e campagne adiacenti (ma anche alle coste di mari, fiumi, laghi): se un tempo esisteva uno stretto rapporto tra i “cittadini” e quanti coltivavano i terreni limitrofi o li usavano come pascoli per i loro animali o ancora pescavano nelle acque vicine per soddisfarne le esigenze alimentari di tutti, oggi sempre più la produzione ortofrutticola, lattiero-casearia e ittica si sono svincolate dal contesto locale di riferimento. Il fabbisogno alimentare di una popolazione non è più direttamente e strettamente legato alla relazione con i prodotti del luogo ma, anche per la velocità impressa ai traffici e agli scambi commerciali, tutte le produzioni, a partire proprio da quelle agroalimentari e ittiche, si sono del tutto svincolate dalle necessità delle contiguità tra città, paesi e terreni coltivati.

In linea di massima, fatte salve modeste eccezioni, il mercato non teme più le distanze e non conosce più frontiere. Per fare un banale esempio, la globalizzazione, diametralmente opposta all’autarchia alimentare del passato, ha condotto la popolazione siciliana a trovare sul mercato arance, limoni, olio d’oliva o pane e pasta prodotti con farine che giungono da migliaia di chilometri di distanza (magari perché alla fine della filiera produzione-consumo il loro costo risulta minore o perché il loro commercio garantisce maggiori margini di guadagno agli intermediari). E questo pur essendo l’Isola un gigantesco campo agricolo coltivato a grano, olio d’oliva, verdure e frutta, prodotti che vengono a loro volta esportati altrove o che, in altri casi, rimangono invenduti poiché il loro costo di produzione è superiore a quello di analoghi prodotti importati (dalla Tunisia, dalla Turchia, eccetera). Quanto detto della Sicilia vale ovviamente per le altre regioni o per altri territori anche al di fuori dei confini italiani.

Una seconda riflessione sul rapporto città-campagna è legata alla popolazione: se nei millenni che ci hanno preceduto quella che risiedeva nelle campagne e nei piccoli borghi rurali era largamente maggioritaria rispetto a quella insediata nei più grandi centri urbani dell’epoca, sono stati sufficienti pochi decenni per capovolgere pian piano un po’ ovunque la situazione, tanto che tra il 2008 e il 2009 il rapporto si è definitivamente invertito e oggi a livello globale (cioè su tutti i continenti) il numero complessivo di quelli che possiamo definire banalmente “cittadini” supera quello della popolazione che, altrettanto banalmente, possiamo considerare un insieme seppur composito di contadini, pastori, proprietari delle proprie terre o semplici lavoratori, braccianti, eccetera.

E il fenomeno non solo non si è arrestato, ma continua a drenare masse umane dalle campagne e dai piccoli centri verso le città che diventano così serbatoi di sempre nuova popolazione. Anche nei Paesi più poveri, seppur con ritardo rispetto alle aree sviluppate del pianeta, masse di popolazione rurale a basso e bassissimo reddito sono andate spostandosi verso le città, mosse dalla speranza di una vita migliore, spesso semplicemente di un lavoro e quindi di un reddito che consentisse loro quanto la campagna non aveva mai offerto o non era più in grado di offrire, magari per la desertificazione di terre un tempo fertili provocata dai mutamenti climatici.

Ma l’accrescersi delle città, con l’effetto di allargarne il perimetro fagocitando le aree rurali limitrofe, o addirittura la nascita di nuove realtà urbane al posto di zone fino a quel momento esclusivamente agricole, ha determinato l’ulteriore erosione delle superfici coltivate o coltivabili. Ovunque, in tutti i continenti, superfici di terreno sempre più estese sono state e vengono sempre più destinate dal fenomeno incontenibile dell’urbanizzazione a nuovi insediamenti umani e alle connesse infrastrutture (non solo strade, centri commerciali, ma anche interporti, aree industriali, e perfino superfici adibite alla produzione di energia con centrali tradizionali o con campi di pannelli solari o pali eolici); e questo nonostante accada, come è successo in varie parti della Cina, che un gran numero di nuovi edifici sorti per favorire lo sviluppo di nuove città, sia in termini abitativi sia lavorativi siano poi rimasti inutilizzati generando solo bolle speculative sul mercato immobiliare e finanziario, su cui si sono infranti parecchi sogni di crescita e altrettanti piani quinquennali di sviluppo dell’economia pianificata di regime.

La fisionomia del paesaggio, in ogni caso, è andata mutando negli ultimi decenni in misura sempre maggiore e in tempi sempre più rapidi rispetto al passato, ben al di là delle logiche delle politiche capitalistiche occidentali additate come uniche responsabili del mutare delle condizioni ambientali e antropiche del pianeta. E questo fa sì che muti, conseguentemente, il rapporto che lega le comunità al proprio territorio: non solo nei diversi contesti geopolitici e nelle aree rimaste strutturalmente rurali rispetto a quelle che divengono (o sono da tempo) strutturalmente urbanizzate, ma anche in rapporto all’evoluzione tecnologica che una cultura ha raggiunto sul proprio territorio, al di là del nord e del sud del pianeta, dei Paesi a economia capitalista e di quelli lontani da tale sistema.

Spesso ci rendiamo conto come lo studio antropologico del territorio in occidente non possa non tenere nel giusto rilievo che proprio la cultura occidentale ha fatto del progresso tecnologico la propria bandiera, legando il concetto di “civiltà” ai progressi in campo scientifico, industriale e finanziario; salvo poi accorgersi, dopo anni e anni, dei disastri ecologici e delle immense differenze socio-economiche tra fasce di popolazione causati in modo diretto o indiretto da tale modalità di sviluppo. Poi però basta volgere lo sguardo verso orizzonti diversi per rendersi conto che Paesi lontani, di altri continenti, e diversi anche per tipologia di governo e per le modalità di amministrare il territorio, l’economia e il rapporto con le popolazioni, hanno finito col creare analoghi (o a volte peggiori) disastri ecologici e socio-economici al proprio interno, con chiare ripercussioni per le proprie popolazioni.

Se da un lato il vento della globalizzazione sembra non aver conosciuto quasi da nessuna parte ostacoli o veti politici (si pensi alla Cina che, pur con un regime monopartitico esplicitamente comunista, cavalca da anni l’onda del globalismo economico), è altrettanto vero che anche Paesi che hanno eretto barriere di ogni tipo contro il suo dilagare (come la Corea del Nord o Cuba) si trovano ad affrontare analoghi se non più gravi problemi, con refluenze sia sullo sfruttamento delle proprie risorse sia sulle popolazioni.

L’interesse antropologico

Gli interessi dell’antropologia ci obbligano quindi a comprendere non solo le dinamiche, capitalistiche o meno, di tale sfruttamento (e questo ci riporterebbe facilmente al punto di vista enunziato da Ferruccio Ricciardi e Ivan Severi, citati in precedenza), ma anche ad allargare la nostra analisi per comprendere più a fondo le questioni legate alla giustizia e all’accessibilità delle varie comunità alle risorse naturali e alla gestione dei beni comuni. Anche in relazione alle traiettorie storiche che hanno modellato e modellano ancora le opinioni contemporanee a livello locale e globale nelle varie aree del mondo, e non solo nell’occidente liberista e globalista; quindi, non riferendoci solo ai fenomeni legati al colonialismo e al neocolonialismo, cioè al modello capitalistico e imperialistico, ma anche a quei modelli che hanno puntato alla pianificazione centralizzata in stati totalitari come la Federazione Russa, la Cina o Cuba; oppure alla gestione tribale delle ricchezze del territorio come accade in tanti Stati dell’Africa dove, proprio per l’appropriazione di tali risorse, emergono continue lotte tra gruppi etnici rivali i quali, infischiandosene delle necessità vere delle popolazioni, sperperano le proprie risorse in lussi garantiti a una élite e in armamenti per la difesa non solo esterna ma anche interna, cioè per evitare sommosse da parte della propria stessa popolazione.

Possiamo pure ipotizzare che l’allargamento di tali fenomeni, pur in contesti diversi e variegati, sia comunque frutto della globalizzazione e degli interessi neocoloniali delle grandi potenze e dei Paesi più ricchi e bisognosi di risorse, non solo occidentali quindi, dato che in prima linea si trovano anche Cina e Federazione Russa.

D’altronde l’agricoltura e le attività a essa collegate hanno via via perso nel tempo quell’importanza strategica che per secoli avevano avuto, nel presupposto che lo sviluppo urbano – e con esso gli insediamenti industriali che l’urbanesimo aveva promosso in alcune aree del globo già a partire dal ‘700, allargandosi poi sempre più vistosamente a partire dalla metà dell’800 – avrebbe reso la popolazione più ricca. Il fatto è che pian piano è venuta a mancare l’identità funzionale del lavoratore agricolo, dell’allevatore, così come del pescatore: queste figure, che si pongono su un gradino appena superiore a quello dei minatori, spesso schiavizzati, che estraggono in ogni area del globo risorse minerarie per Paesi spesso lontani, sono state sempre più marginalizzate nella loro importanza sociale, diventando del tutto subalterne ai modelli urbani dell’operaio (per altro egualmente sfruttato economicamente), del mercante, dell’impiegato, del professionista, eccetera.

Ma è proprio la trasformazione delle masse contadine in masse operaie ad avere da decenni favorito l’allargamento degli spazi urbani a scapito di quelli rurali in un sistema che solo in rarissimi casi ha mutato questa direzione. Mutamento legato alla riscoperta da parte di poche persone, spesso di elevata cultura, della campagna – ma non sempre del lavoro a essa correlato – per sfuggire al logorio dei ritmi della città, magari attraverso lo smart-working e il lavoro da remoto; o tramite il pendolarismo, in questo caso non dovuto alla necessità di contenere le spese per l’abitazione, ma proprio per vivere in una realtà diversa e lontana da quella dove si svolge l’attività lavorativa.

A favorire il fenomeno è stato anche l’eccessivo aumento dei prezzi nelle città più grandi e attive, che ha di fatto ulteriormente accentuato il divario tra i ricchi (sempre più ricchi, ma sempre meno numerosi) e il resto della popolazione, anche se non necessariamente classificabile nel novero dei “poveri” o dei “bisognosi”, assottigliando tuttavia sempre più la classe media che aveva prosperato per secoli generando a sua volta ricchezza sociale.

Non è tuttavia un caso se sta tornando di moda il mercato dei prodotti di prossimità, “a chilometro zero”, in grado di ricreare quel legame spesso spezzato tra città e contado, a sua volta reso esplicito anche dalla proliferazione del modello agrituristico che sta dando nuova vita alle campagne affiancandosi ai modelli abituali di turismo e ristorazione cittadini.

Non è tuttavia un caso se sta tornando di moda il mercato dei prodotti di prossimità, “a chilometro zero”, in grado di ricreare quel legame spesso spezzato tra città e contado, a sua volta reso esplicito anche dalla proliferazione del modello agrituristico che sta dando nuova vita alle campagne affiancandosi ai modelli abituali di turismo e ristorazione cittadini.

Altri segnali di recupero del ruolo delle campagne sono offerte nell’àmbito delle tecniche di coltivazione, per esempio con la scelta del “biologico” o con l’adozione di strumenti atti al risparmio idrico, energetico, quindi con una nuova coscienza ambientalista che risponde al desiderio di agire consapevolmente anche nella scelta di coltivare prodotti tipici, locali, di nicchia, emblema di una rinnovata consapevolezza del proprio territorio e della sua storia. 6)

Se il rapporto città-campagna ha quindi caratterizzato e marcato in profondità i cambiamenti storici delle società nella sua interezza e nella sua complessità, alimentando nuovi modelli economici e rimanendone a sua volta interessato, può diventare stimolante raccontare questo rapporto allo stato attuale e nella sua evoluzione storica, caratterizzata sia da segni ancora visibili e tangibili, sia da mutamenti e modificazioni che possiamo desumere, rispetto ai risultati odierni, soltanto attraverso storie e narrazioni del passato. E persino grazie al contributo di vedutisti e paesaggisti (come Canaletto, Signorini, Pellizza, Lojacono, eccetera) i quali hanno affidato alle loro opere pittoriche quelli che oggi definiremmo frame di vita del passato, prima che se ne occupassero la fotografia e la filmografia.

Uno sguardo al futuro

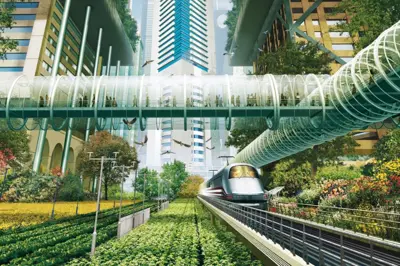

E nel futuro? Come possiamo immaginare l’evoluzione dei centri urbani? E cosa mangeranno gli “urbanizzati” se nessuno coltiverà più le terre delle campagne vicine e lontane? Numerosi sono i libri e i film di fantascienza che ci hanno mostrato ipotesi variegate, in genere poco “idilliache”, sia in relazione alle variazioni climatiche sia al costituirsi di sempre più complesse megalopoli fatiscenti con l’abbandono delle terre coltivate (e coltivabili).

Seguendo il ragionamento di uno dei massimi architetti contemporanei, sempre più “la città contemporanea contrappone alle certezze i dubbi, è disordine, è negazione dell’armonia dell’organizzazione spaziale ed equilibrio a cui facciamo corrispondere un ordine sociale, è la negazione del desiderio della cosa più degna”. 7)

Ma ogni centro urbano, oltre che l’insieme della sua storia e del suo presente, contiene in nuce le logiche del suo futuro, dal punto di vista architettonico e monumentale come da quello sociale, politico ed economico. Per tale ragione se – come direbbe Calvino – la città è comunque “desiderio”, 8) o se per dirla in altre parole le città stesse sono tanto desiderate per abitarvi da così tanta parte della popolazione mondiale rispetto ai territori non urbani, esse dovrebbero quanto meno essere luoghi accoglienti; luoghi di relazioni e di soddisfazione di bisogni, ma soprattutto luoghi dove poter concretizzare i propri desideri, appunto, di una vita individuale e sociale espressa in base alle proprie esigenze; luoghi dove ciascuno dovrebbe potersi sentire realizzato, dove vivere bene con serenità, dove trovare, oltre che un’abitazione consona alle proprie esigenze e possibilmente ai propri desideri, anche “luoghi di interesse e d’incontro per rendere partecipe la propria cittadinanza alla vita della città stessa”. 9)

La complessità urbana gioca un ruolo fondamentale in questo sistema di reti, e non sempre in senso favorevole all’individuo: le trasformazioni di un centro urbano e la sua complessità producono effetti e cambiamenti significativi non solo in termini di morfologia fisica del territorio, ma anche in termini di relazioni sociali, a tal punto che qualcuno ha perfino azzardato l’ipotesi che più si espandono numericamente i rapporti potenziali dell’individuo con altri membri della sua comunità, più questi nella realtà si riducono di numero. Cosa significa? Che più grande, per ampiezza del territorio e/o per numero di residenti, è l’abitato in cui vive l’individuo, e quindi maggiori sono i rapporti potenziali che questi può creare o di cui può essere partecipe, minori sono in concreto quelle reti di relazioni che si producono.

La complessità urbana gioca un ruolo fondamentale in questo sistema di reti, e non sempre in senso favorevole all’individuo: le trasformazioni di un centro urbano e la sua complessità producono effetti e cambiamenti significativi non solo in termini di morfologia fisica del territorio, ma anche in termini di relazioni sociali, a tal punto che qualcuno ha perfino azzardato l’ipotesi che più si espandono numericamente i rapporti potenziali dell’individuo con altri membri della sua comunità, più questi nella realtà si riducono di numero. Cosa significa? Che più grande, per ampiezza del territorio e/o per numero di residenti, è l’abitato in cui vive l’individuo, e quindi maggiori sono i rapporti potenziali che questi può creare o di cui può essere partecipe, minori sono in concreto quelle reti di relazioni che si producono.

Come ha lucidamente evidenziato Franco Arminio, poeta, saggista e “paesologo” (secondo la sua stessa definizione), 10) quando ne abbiamo bisogno ci rechiamo in città per le nostre varie esigenze al supermercato, in farmacia, in un ufficio pubblico, in banca, in chiesa e così via. In un paese invece, e in misura ancor più significativa in quelli più piccoli, le persone per le loro esigenze si recano dal macellaio o dal fornaio, dal farmacista o dal parroco, intendendo con ciò che i rapporti sono tra individui e non tra entità o funzioni. E se hanno un problema con la pubblica amministrazione locale, non inviano raccomandate o pec, ma vanno dal sindaco o dall’assessore, persone che conoscono perché le incontrano abitualmente per strada, salutandole ogni volta e spesso chiamandole per nome e non per titoli.

Nei piccoli centri si sa tutto di tutti, nel bene o nel male, ma i luoghi diventano in tal modo spazi sociali e relazionali, quindi reti di “comunità”, pur con i disagi che ovviamente i residenti possono patire nella loro sudditanza ideologica e logistica rispetto alla “città”, che ovviamente è in grado di offrire un ben altro tipo di beni e servizi, ma che forse è ormai incapace di replicare un modello di socialità la cui trama si sta ormai inevitabilmente sfilacciando.

Un’altra diversità è la concezione antropologica del tempo: alla standardizzazione di molti aspetti della vita lavorativa e sociale tipica dei paesi corrisponde nelle città, e in quelle più grandi a maggior ragione, “l’appartenenza multipla degli attori a contesti e istituzioni sociali differenti”. Ciò “comporta una sovrapposizione degli impegni e la presenza di agende quotidiane sempre più complesse. Cambia la percezione del tempo sociale, frammentato e compresso, percepito come scarso”. 11)

Ma cambia anche la percezione degli spazi, che non riflettono identità storiche e comunemente accettate da tutti, bensì legami desincronizzati e disarticolati, dato che fanno riferimento ad attività di lavoro e studio, ma anche ad attività di consumo, di svago e tempo libero, che richiedono sempre più dispersione su un territorio complesso e variegato, socialmente eterogeneo, in cui i luoghi sono percepiti come tali solamente da alcuni e non da tutti.

Luoghi e “non luoghi”

Marc Augé, approfondendo la questione in chiave antropologica, traccia una linea di demarcazione tra i “luoghi” e i “non luoghi”, definendo questi ultimi (dalle autostrade alle tangenziali, dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti, dai mezzi di trasporto collettivi ai grandi centri commerciali, dalle sale d’aspetto agli ascensori) come spazi incentrati solamente su un presente labile e momentaneo. Si tratta di spazi “pubblici” ma caratterizzati dalla precarietà, dalla provvisorietà, dal semplice passaggio o transito delle persone, comunque luoghi legati all’individualismo e alla solitudine, nonostante siano fisicamente spazi collettivi. Le persone transitano in questi “non luoghi”, ma nessuno li abita poiché sono spazi di confine in cui varie individualità, talora migliaia nello stesso momento, si incrociano senza entrare in relazione. Pertanto si contrappongono a quelli che lo stesso Augé definisce i “luoghi antropologici”, cioè tutti quegli spazi che hanno invece in sé la prerogativa di essere identitari, relazionali e storici. 12)

Ovviamente accade che “luoghi” e “non luoghi” possano essere fortemente legati tra loro e per questo spesso è difficile distinguerli, anche per il fatto di esistere raramente in “forma pura”: non sono semplicemente uno l’opposto dell’altro, ma tra di essi vi è tutta una serie di sfumature e, appunto, di interrelazioni. Ma a distinguerli realmente è il fatto che l’individuo nel non luogo perde tutte le sue caratteristiche e i ruoli personali per continuare a esistere solo ed esclusivamente come numero, come cliente, come fruitore, come unità di una moltitudine di entità anonime, senza la possibilità di identificarsi come una persona riconoscibile, appartenente a un determinato gruppo sociale, come siamo abituati a essere nei luoghi antropologici, ma come un personaggio che è chiamato soltanto a recitare una parte di una trama di falsa socialità, che implica solo il rispetto di regole e di norme sociali senza tuttavia autentiche interrelazioni personali.

Ma anche se le città sono piene di “non luoghi”, per Livio Sacchi 13) il principale motivo per cui esse piacciono così tanto e rimangono preferite per la stragrande maggioranza delle persone è sostanzialmente uno solo: in città ci si sente e si è in effetti più liberi che altrove. Affrancando le identità dei singoli dalle aspettative familiari e sociali e permettendo a chi vi abita di provare a diventare ciò che vuole, i grandi centri consentono qualcosa di assai prossimo all’autodeterminazione del proprio essere. Il successo delle città si deve in gran parte alla loro capacità di offrire piacere, eccitazione, fascino e intrigo, oltre a potere, soldi e sicurezza.

Secondo lo storico inglese Ben Wilson, tuttavia, “siamo bravi a vivere nelle città, e le città sono creazioni solide, capaci di reggere a guerre e disastri. Al contempo, però, siamo anche molto meno bravi a costruirle: abbiamo pianificato ed edificato, nel nome del progresso, posti che imprigionano invece di liberare, immiseriscono invece di elevare”. 14)

La verità è che, da che mondo è mondo, le città non sono mai state perfette e non potremo mai renderle tali. Anzi, gran parte del “piacere” e del dinamismo metropolitano viene proprio dalla loro confusione spaziale, cioè dalla grande diversità di edifici, persone e attività ammassati insieme e costretti a interagire. Quindi, se si ipotizza che col trend attuale nel 2050 almeno sei miliardi di esseri umani vivranno in città dalle dimensioni e dalle proporzioni che solo alcuni romanzi e film futuristici sono arrivati a mostrarci (uno per tutti Blade runner di Ridley Scott), con tutti i conseguenti problemi, decade l’idea stessa che si possa pensare ancora di pianificarne il futuro. Soprattutto considerando che oltre alle grandi città attuali, destinate a diventare conurbazioni sempre più megaformi, ci sono larghe estensioni del mondo abitato che stanno comunque diventando urbane, grazie a un’antropizzazione incontrollata o a modelli teorici che poi dovranno scontrarsi con realtà concrete non sempre previste (come è accaduto a centri costruiti a tavolino tipo Brasilia, o come si profila per Aquellum, una delle città previste nell’àmbito del colossale progetto “Neom” in Arabia Saudita).

Quindi, sempre secondo Ben Wilson, è probabile che la città sarà sempre più in futuro proprio “confusione”, essendo l’ordine un concetto sostanzialmente antiurbano. Ovviamente da un lato c’è la realtà, quella vera, della storia e del presente, e dall’altro ci sono le utopie o le realtà distopiche. Se quindi gli scenari appena descritti possono essere già adesso esistenti (e sempre più in modo informe e anarchico lo saranno in futuro) per città come New York, Delhi, Mumbai, Shanghai e forse per la stessa Londra, nessuno può lontanamente immaginare come evolveranno le città italiane, da Milano a Palermo, da Trieste a Napoli.

D’altronde in Italia, con la sua storia e i suoi borghi medievali e rinascimentali, così come in altri Stati europei, si sta assistendo oltre che alla migrazione verso le metropoli anche al fenomeno inverso, cioè a un crescente bisogno di abbandonare il caos delle città più grandi per andare alla ricerca di quelle medio-piccole, le quali infatti in pochi decenni hanno acquisito circa sei milioni di nuovi abitanti, provenienti non solo dai centri più piccoli dello stesso territorio, ma anche dalle città più grandi in esso presenti.

I cittadini, del resto, quando riescono a lasciare il lavoro attivo, cercano sempre più città a misura di persona che sappiano soddisfare la crescente attenzione per la qualità dei loro stili di vita e per l’offerta consona alle loro esigenze e ai comportamenti sperati e cercati. Mentre per i più giovani è ancora la ricerca di un lavoro consono alle proprie capacità e al proprio curriculum a indirizzare i percorsi di coagulo della popolazione verso i territori che meglio possono soddisfare le loro esigenze economiche e professionali.

Teorie, progetti, utopie

In tutto questo, il dialogo tra teorie spesso ideologizzate e reale progettazione di infrastrutture fa sì che l’evoluzione e la trasformazione dei territori urbani non si concretizzi solamente grazie a progetti urbanistici, ecosistemi digitali e tecnologie d’avanguardia mirate a soddisfare le esigenze della transizione ecologica, ma anche offrendo un nuovo senso di comunità che, pur in una società sempre più digitalizzata, sembra interessare un numero crescente di persone. Le amministrazioni locali dovranno ascoltarne le esigenze e i bisogni, anche se spesso questi appaiono in contrasto nel confronto tra generazioni diverse, in particolare tra i sempre più numerosi “nuovi anziani” (che erano i giovani del boom economico del secondo dopoguerra) e i “millennials”, oltre che i nuovi nati ancora successivi. Questi ultimi sempre meno numerosi per il basso tasso di natalità incombente, a tal punto che è proprio tra le più giovani generazioni il picco percentuale di persone non native, ma giunte a seguito di migrazione propria o dei propri genitori.

Come sottolinea Andrea D’Acunto, “il futuro delle città, dunque, andrà progettato tenendo presente i cittadini del futuro, con un equilibrio tra tradizione e nuovi significati che i cittadini stessi danno all’uso delle città”. 15) Alcuni progetti prevedono, soprattutto per i centri urbani più estesi e popolati, città policentriche che tornino a guardare i loro quartieri con lungimiranza, per diventare un arcipelago di centri complessi, capaci di svolgere un duplice ruolo: da un lato l’autosufficienza di prossimità per le comunità ivi insediate, quindi quartieri che tornino a essere luoghi di lavoro e servizi e non solo quartieri dormitorio o insiemi di “non luoghi” nella logica già descritta di Marc Augé; dall’altro l’attrattività degli abitati deve passare attraverso la localizzazione di servizi comunque di rango metropolitano, e non solo di servizi essenziali, primari, ma anche di proposte che alzino la qualità della vita offrendo spazi di socialità diffusa, luoghi di scambio di esperienze, di formazione, di crescita intellettuale oltre che meramente economica.

Si tratta di rendere le città anche dei centri “educativi”, capaci cioè di informare, insegnare, responsabilizzare attraverso il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, attraverso il proprio tessuto scolastico e formativo oltre che associativo e culturale in senso lato. Tra gli obiettivi da raggiungere, dare nuova vita alle campagne e alle coltivazioni, così da attrarre di più i prodotti dell’area e chiudere i cicli integrati delle acque, dei rifiuti, dell’energia, usandoli per generare nuovo valore economico a supporto della rigenerazione territoriale, cioè di tutto il territorio e non solo di quello del centro urbano. Tale rigenerazione a sua volta deve passare anche attraverso lo stimolo alla ripresa delle manifatture tradizionali, seppur con le potenzialità e con l’impulso della digitalizzazione a supporto dell’innovazione.

In particolare su questo aspetto si gioca un importante spazio e un ruolo significativo l’antropologia contemporanea, forte della sua analisi comparativa tra passato e presente e tra realtà diverse, ma anche con la sua capacità di comprendere l’oggetto “città” nella sua complessità aprendosi allo studio delle sue disuguaglianze e dei suoi tanti squilibri, sia interni sia esterni, connessi alla globalizzazione e all’inclusione sociale, e soprattutto con il suo rispetto scientifico per le diversità, connaturato alla sua base epistemologica e deontologica.

Rimane il dubbio se questa visione antropologico-urbana sia sufficiente per operare e intervenire nelle strategie volte a progettare il tessuto urbano del futuro o se il suo ruolo rimarrà ancillare rispetto a quello dell’urbanistica e della sociologia, o se comunque la politica le darà ascolto, soprattutto in quei territori, come il sud d’Italia, dove da tanti anni la visione di gran parte dei politici e degli amministratori appare chiusa all’interno di un proprio microcosmo elettorale dal quale non si riesce a uscire, guardando molto più lontano.

Forse anche questo ipotetico concreto ruolo che l’antropologia dovrebbe a gran voce chiedere e ottenere, peraltro tutto da conquistare soprattutto nel contesto delle politiche fin qui adottate in molti contesti culturali e politici, potrebbe rimanere una banale utopia; ciononostante, inserendosi nel dibattito sull’urbanistica sociale, potrebbe aiutare a trasformare in realtà, sempre per citare Italo Calvino, “l’utopia di una città che non potrà essere fondata da noi, ma fondare essa stessa dentro di noi, costruirsi pezzo per pezzo nella nostra capacità di immaginarla, di pensarla fino in fondo; una città che pretende di abitare noi e non di essere abitata, e così fare di noi i possibili abitanti di una terza città, diversa dall’utopia e diversa da tutte le città bene o male abitabili oggi, nate tra nuovi condizionamenti interiori ed esteriori”. 16)

N O T E

1) Le città invisibili”, Torino 1972.

2) Città contese: spazi urbani e frontiere sociali, dal numero XXXV della rivista “Zapruder”, dicembre 2014.

3) Cfr. anche di Jack Goody, Capitalismo e Modernità, Milano 2005.

4) Elementi della città e dell’urbanistica, Palermo 2004.

5) Impariamo dalle culture che rispettano la natura, intervista rilasciata a Marica Spagnesi a “Il Cambiamento”, settembre 2017.

6) Cfr. Claudia Sorlini, Strategie innovative per il recupero di un rapporto città-campagna nell’era della globalizzazione, da AA.VV, Campagna e città: dialogo fra due mondi in cerca di equilibrio, Milano 2011.

7) Massimiliano Fuksas, Caos sublime. Note sulla città e taccuini di architettura, Milano 2009.

8) Sempre ne Le città invisibili egli infatti scrive: “La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte, e poiché essa gode quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento”.

9) Martina Loschi, Il desiderio di città: superare la condanna del desiderio, dal portale chora.me/architettura.

10) Cfr. in particolare Geografia commossa dell’Italia interna, Milano 2013.

11) Clara Melzi, Qualità della vita ed equità socio-territoriale, Milano 2011.

12) Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano 2009.

13) Il futuro delle città, Milano 2019.

14) Metropolis. Storia della città, la più grande invenzione della specie umana, Milano 2021.

15) Il futuro delle città si fonda sui cittadini del futuro, www.ey.com/it_it/.

16) Per Fourier – 3. L’utopia pulviscolare, in Saggi 1943-1985, a cura di Mario Barenghi, Milano 1999.