Nell’aggravarsi dei contrasti interetnici all’interno della Repubblica Federativa di Jugoslavia, la situazione del Kosovo presenta un quadro ogni giorno più allarmante, fatto, secondo le documentazioni di Amnesty International, di odio razziale, persecuzione politica, processi quotidiani, violazione dei diritti dell’uomo. È il drammatico presente di un popolo, diviso fra due Stati da frontiere artificiali, passato attraverso tentativi di denazionalizzazione e deportazioni di massa, false promesse e repressioni poliziesche. Un popolo che, “enclave del Terzo Mondo in Europa”, non si è ancora rassegnato ad annullarsi sotto il tallone centralista di Belgrado.

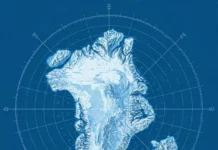

Come spesso avviene nella storia, i confini politici di uno Stato non sempre si identificano con i confini etnici di un popolo. Lo Stato albanese è stato privato di una parte consistente del suo popolo, per cui oggi ci troviamo di fronte ad un fatto incontrovertibile e, allo stesso tempo, drammatico: all’incirca la metà degli Albanesi vivono fuori dai confini della Repubblica popolare socialista d’Albania e, più precisamente, in Jugoslavia. Vi sono Albanesi nel Montenegro e in Macedonia, ma la maggior parte di essi vivono nella Regione autonoma del Kosovo1. All’indomani delle rivolte popolari della primavera del 1981, alcuni studiosi serbi avevano sollevato la questione dell’autoctonia degli Albanesi del Kosovo, che è stato chiamato “Stara Srbija”, ovvero Vecchia Serbia. Secondo questa tesi, il Kosovo è stato il centro politico economico e culturale della Serbia medievale fino alla conquista ottomana. E fu proprio nella decisiva battaglia di Kosovo Polje (1389) che l’esercito turco guidato dal sultano Murat sconfisse i Serbi e occupò la regione, allontanando i dignitari e ripopolandola con Albanesi islamizzati2. La tesi smentisce un fatto storico: la partecipazione degli Albanesi alla battaglia del Kosovo a fianco dei Serbi, dei Bosniaci, dei Bulgari e degli Ungheresi contro l’esercito turco. Questa partecipazione albanese è testimoniata dagli stessi cronisti turchi del tempo, come Mehmet Neshir Idriz Bitlis e lo storico Shukrullah (1386-1459). Alain Ducellier, esperto di storia balcanica medievale, intervenendo sulla questione, ha scritto: “Gli studi di toponimia, dei nomi di persona trovati nei testi d’archivio, in modo particolare i documenti della Repubblica di Ragusa (ora Dubrovnik), e i documenti dei più eminenti zar serbi che fanno menzione di ’villaggi albanesi’ nel Kosovo, ed inoltre i rapporti fatti dai Turchi subito dopo l’occupazione, tutti testimoniano chiaramente che la popolazione del Kosovo, nei secoli XIV e XV, era costituita prevalentemente da Albanesi e cristiani. Inoltre i contemporanei, come i cronisti occidentali, così come quelli bizantini, concordano sull’identità degli abitanti del Kosovo e sulla loro differenziazione dagli Slavi”3. Prima ancora che la questione della Vecchia Serbia fosse investita da implicazioni politiche, gli studiosi albanesi di Jugoslavia avevano prodotto una serie di ricerche scientifiche sull’argomento, basandosi sugli studi linguistici, archeologici, storici, ecc. che portavano tutti alla stessa conclusione: gli Albanesi rappresentano un gruppo etnico autoctono che costituisce la maggioranza della popolazione del Kosovo già in epoca medievale4.

Nonostante ciò, i Serbi hanno alimentato una campagna di stampa, coadiuvata da una serie di romanzi, film e documentari miranti a sensibilizzare l’opinione pubblica jugoslava sul pericolo di una completa “albanesizzazione e quindi islamizzazione” del Kosovo dopo il 1981. Miléna Nokovitch, scrittrice francese di origine serba, si è inserita in questo filone con un romanzo storico, ma, parlando degli alleati che affiancheranno il re dei Serbi Lazar nella imminente battaglia contro il sultano Murat, scrive: “Il nostro Re può contare sulle alleanze con i Bosniaci e i Bulgari, con i principi d’Albania e anche con gli Ungheresi”5. Tra i principi albanesi c’erano Gjergj Balsha II, Dhimitër Jonima, Theodor Muzaka e il nonno di Skanderbeg, il principe di Kruja Gjergj Kastriota. Del loro contributo e delle migliaia di uomini che combatterono per essi, nella storiografia serba sembra essersi persa ogni traccia. “Curiosamente, dei due monumenti eretti sul campo di battaglia, uno è la tomba del sultano Murat, l’altro è una torre commemorativa moderna, con iscrizioni esclusivamente in serbo, eccezione al bilinguismo di rigore e con un’assenza simbolica di una menzione per gli Albanesi”6. Dal giorno di quella battaglia, riportando il titolo del romanzo di Miléna Nokovitch, si può dire che “la notte ottomana cadde sul Kosovo” senza risparmiare nessuno dei suoi abitanti, serbo o albanese che fosse. Per la regione iniziò un lungo periodo di decadenza economica e culturale che non è stato ancora superato. Inevitabile fu l’islamizzazione dei suoi abitanti a cui resistettero solo alcune ’isole’, come i monasteri serbi ortodossi (Patriarcato di Pec, Gračanica, Dečan, ecc.) o alcune tribù albanesi che restarono cristiane. L’opposizione dei popoli balcanici della regione all’occupazione ottomana divenne sporadica e poco efficace. Essa si doveva concretizzare solo con la nascita di due movimenti nazionali albanesi, la “Lega di Prizren” (1878) e la “Lega di Pejë” (Peć, 1899). Fu proprio a Prizren, città del Kosovo, che le autorità turche avevano scelto come capitale politico-amministrativa della regione, che gli Albanesi si opposero alle decisioni del Congresso di Berlino, dove le grandi potenze occidentali, approfittando della crisi dell’Impero turco, avevano deciso di dividere le terre popolate dagli Albanesi tra gli Stati vicini. Nonostante la mobilitazione popolare, questi primi movimenti nazionali albanesi in epoca moderna furono soffocati nel sangue e, all’indomani delle guerre balcaniche (1913), il Kosovo venne annesso al nuovo Stato serbo. “Il rapido crollo militare della Turchia gli permise (ai Serbi e Montenegrini, n.d.r.) di penetrare a fondo nelle regioni popolate da Albanesi. Ma questi, tuttavia, proclamarono in dicembre, a Valona, l’indipendenza, che la Conferenza degli ambasciatori, riunita a Londra, impiegò più di sei mesi a riconoscere (luglio 1913). Il nuovo Stato ricevette delle frontiere particolarmente ristrette, riuscendo ad inglobare poco più della metà delle aree popolate da Albanesi. Si tratta press’a poco delle attuali frontiere. Il Kosovo… venne annesso alla Serbia e, per una minima parte, al Montenegro”7.

Un disegno assurdo: la deportazione in massa

Dopo il 1913 e soprattutto in seguito alla creazione della monarchia jugoslava (1918), le popolazioni albanesi che si trovavano all’interno dello Stato furono sottoposte ad una dura repressione da parte delle autorità, mirante alla loro completa denazionalizzazione ed assimilazione. Durante tutto questo periodo e fino alla seconda guerra mondiale, l’etnia albanese non venne nemmeno riconosciuta in Jugoslavia, ai suoi appartenenti venne negato l’uso della lingua materna, molti vennero espulsi dalle terre d’origine e una dura repressione venne condotta nei loro confronti dagli organi di polizia. L’intento era quello di far sparire qualsiasi traccia di albanesità dal Kosovo e a questo scopo vennero persino slavizzati molti cognomi albanesi. Secondo delle stime, prima del 1941 mezzo milione di Albanesi furono costretti ad emigrare dalla Jugoslavia e circa 40.000 coloni slavi furono inviati nel Kosovo8. Questa dura repressione ostacolò ma non frenò del tutto la crescita demografica degli Albanesi e generò in loro un desiderio di rivincita nazionale nei confronti dei Serbi, come naturale reazione all’isolamento in cui vennero tenuti per tanti anni. Nella seconda metà degli anni Trenta la questione albanese era più aperta che mai e così il governo jugoslavo decise di ’fare sul serio’ per risolvere una volta per tutte un problema che poteva ’minare l’integrità del Regno’. La ’soluzione finale’ venne concepita negli ambienti accademici serbi e la sua ideazione fu ’scientificamente’ elaborata e argomentata dallo studioso Vaso Čubrilović. La sua tesi, presentata nel 1937 era semplice: il tentativo di assimilazione non aveva dato i frutti sperati, per cui restava da praticare la deportazione in massa della popolazione turco-albanese dalla Jugoslavia alla Turchia. Ecco alcune delle brillanti idee di Čubrilović: “…Ora abbiamo chiarito che è efficace solo la deportazione in massa. Per arrivarci bisogna prima di tutto creare una psicosi negativa, a cui si può giungere in modi diversi…”. “Si sa che la massa musulmana si sottomette facilmente all’influenza religiosa. È necessario accattivarsi la disponibilità del clero e delle persone influenti, col denaro o con la violenza…”. “Un altro mezzo potrebbe essere la forza dell’apparato statale. Essa deve sfruttare le leggi fino in fondo, in modo da rendere impossibile la permanenza degli Albanesi da noi: intimidazioni, carcere, uso senza pietà delle leggi poliziesche, come la repressione del contrabbando, ecc.”9. A dire il vero, deportazioni verso la Turchia avevano già avuto luogo in precedenza. Ma non avevano avuto una ‘legittimazione’ accademica come nel caso di Vaso Čubrilović, a cui fecero eco altri nomi famosi della ‘intellighentzia’ jugoslava come Ivo Andrić. Con il memorandum di Čubrilović e le inchieste segrete di Andrić si fece un notevole ’salto di qualità’ che ha caratterizzato la politica serba nei confronti degli Albanesi a prescindere dai regimi che si sono avvicendati a Belgrado10. I consigli di Čubrilović vennero subito messi in pratica e nel 1938 si arrivò alla ratifica di un trattato tra Jugoslavia e Turchia concernente le “regole dell’emigrazione della popolazione ‘turca’ dalla regione della Serbia meridionale”. Si tratta ovviamente della popolazione albanese di confessione musulmana come si può capire dall’elenco delle zone interessate, riportate nell’articolo 2 del trattato, che erano e sono abitate prevalentemente da Albanesi, come le province di Ferizaj, Tetova, Dibra, Prishtina, Peja, Gjakova, ecc. Il trattato consta di 21 articoli nei quali viene spiegata nei dettagli la procedura per l’emigrazione di almeno 40.000 famiglie nel periodo 1939-1944. A quelle famiglie che sceglieranno liberamente di emigrare verranno offerte una serie di facilitazioni come l’acquisto a buon prezzo della loro proprietà e il pronto trasferimento del denaro ricavato (art. 5); le merci che le famiglie vorranno portare con sè in Turchia saranno sgravate di tasse e ogni altro impedimento doganale (art. 11); oltre alle persone il governo jugoslavo si incarica di trasportare gratis fino al porto di Salonicco anche 4 bestie di grosse dimensioni e 10 piccole per ogni famiglia (art. 13); “tutti i musulmani giovani, le cui famiglie sono registrare nelle liste annuali di emigrazione, i quali si trovano ancora in servizio presso l’armata jugoslava, saranno subito liberati da ogni ulteriore obbligo e allo stesso tempo saranno fatti emigrare insieme alle loro famiglie” (art. 17); tutte le spese di cancelleria saranno a carico del governo jugoslavo (art. 19). Nell’articolo 7 dello stesso trattato si legge inoltre che “il governo jugoslavo dovrà pagare al governo turco la somma di 500 lire turche per ogni famiglia, mentre il totale della somma sarà pari a 20.000.000 di lire per 40.000 famiglie”11 . Lo scoppio della seconda guerra mondiale e il conseguente smembramento della Jugoslavia interruppero il programma di deportazione e molti nuclei familiari restarono divisi tra il Kosovo e la Turchia. Pochi anni fa il giornale “Rilindja”, organo ufficiale della Lega comunista jugoslava del Kosovo, ha pubblicato una notizia che si commenta da sola: le autorità jugoslave si sono impegnate in serie trattative con almeno quattro paesi arabi – Iraq, Arabia Saudita, Kuwait e Algeria – trattative dirette ad aprire un nuovo mercato del lavoro per più di 150.000 disoccupati albanesi.12

1941-1981: un quarantennio carico di avvenimenti

Il governo fascista approfittò del disfacimento della monarchia jugoslava per decretare la ricongiunzione del Kosovo all’Albania e, indirettamente, la sua annessione all’Italia. Ecco come il luogotenente del re, Francesco Jacomoni, ricorda l’avvenimento: “Il 10 luglio 1941 aveva avuto luogo a Tirana una grande manifestazione in seguito al bando che conferiva al governo albanese i poteri civili nelle regioni del Kosovo, del Dibrano e di Struga. Prese la parola il capo del municipio di Tirana, uno tra i più insigni rappresentanti del foro albanese. Egli disse che il bando per l’unione amministrativa all’Albania del Kosovo e del Dibrano aveva fatto vibrare ogni cuore: ‘Questa manifestazione popolare – egli precisò – sorpassa tutte le precedenti, perché oggi noi festeggiamo la più grande e la più santa delle giornate della nostra storia. Oggi, per noi, si realizza il sogno secolare della nostra razza e il nostro più sublime ideale nazionale’. Alla manifestazione erano presenti numerose personalità provenienti dalle regioni che venivano unite alla madrepatria”. Sotto l’occupazione italiana e, in parte, bulgara, iniziò per il Kosovo un periodo drammatico. La regione, come d’altronde i Balcani, divenne teatro di aspre battaglie. Gli Italiani reclutarono tra i Kossovari bande di poveracci per alimentare l’odio interetnico e Prishtina fu trasformata in un campo di concentramento. Alla fine del 1944 la regione venne reintegrata nello Stato jugoslavo, anche se tra il Partito comunista jugoslavo e quello albanese, allora alleati, si era giunti ad un tacito accordo sull’auto- determinazione della popolazione albanese di Jugoslavia. È evidente in Tito il tentativo da una parte di accattivarsi le simpatie di Tirana promettendole la restituzione del Kosovo e intanto l’intenzione di lavorare per l’integrazione della stessa Albania nello Stato federale jugoslavo; Tito dovette inoltre tener conto dei nazionalisti serbi che in nessun modo avrebbero accettato la restituzione volontaria del Kosovo all’Albania. I Kossovari si opposero ugualmente al ristabilimento del potere serbo nella regione e la loro fu la sola ribellione armata contro il governo comunista di quegli anni in Jugoslavia. Scontri armati tra i ribelli albanesi e l’esercito jugoslavo ebbero luogo in varie città del Kosovo tra la fine del 1944 e l’estate del 1945, quando la regione venne rappacificata.13 Con l’approvazione della costituzione del 1946 vennero riconosciute in Jugoslavia sei repubbliche (Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia) e solo cinque nazionalità (serba, croata, slovena, macedone e montenegrina). Il Kosovo divenne una regione autonoma e gli Albanesi una ’minoranza etnica’. Le minoranze avevano uno status speciale che non contemplava l’autodeterminazione; le regioni autonome, inoltre, dipendevano amministrativamente e politicamente dalla Repubblica a cui erano unite, nel nostro caso alla Serbia. La discriminazione degli Albanesi nella nuova Jugoslavia si concretizzò con una serie di misure poliziesche e repressive di particolare gravità, organizzate in maniera sistematica dalla Uprava Državne Bezbednosti (UDB), il servizio segreto, e dal suo capo Aleksander Ranković. Secondo fonti albanesi di Tirana, nel periodo 1945-48 almeno 36.000 Albanesi furono uccisi dalle autorità jugoslave. Nella sola Drenica, città che nel ’45 fu teatro di una ribellione armata, l’esercito jugoslavo uccise centinaia di Albanesi; molti dei prigionieri furono fucilati durante il trasporto tra Prizren e Bar; in quest’ultima città del Montenegro furono fucilati altri 1200 prigionieri senza che fosse celebrato alcun processo. Si ha inoltre notizia della esecuzione nelle camere a gas di Nova Gorica in Slovenia di 2000 ribelli albanesi provenienti dalla Macedonia14. In conseguenza della rottura dei rapporti tra i due paesi più direttamente interessati al Kosovo, Albania e Jugoslavia, la condizione della minoranza albanese peggiorò. I territori da loro abitati vennero letteralmente assediati dalle forze dell’ordine. In ogni Albanese si nascondeva un potenziale conformista e, quindi, ogni repressione preventiva divenne più che legittima. La violazione dei diritti umani divenne una regola, lo sfruttamento economico della regione da parte della Serbia sistematico; agli Albanesi fu impedito persino un libero sviluppo culturale. Solo nel 1953 fu concesso ad un Albanese di far parte del CC del Pcj. In Macedonia, seguendo una prassi estesa anche ad altre repubbliche, gli Albanesi furono costretti a farsi censire come Turchi; fu così che il numero dei Turchi passò dai 95.940 del 1948 ai 203.938 del 1953. Tra il ’53 e il ’57 qualcosa come 195.000 Albanesi emigrarono dal Kosovo e dalla Macedonia. Il Kosovo venne intensamente sfruttato per le sue ricchezze minerarie; l’unica attività industriale fu dunque quella estrattiva, mentre per vedere qualche investimento nell’industria di trasformazione bisognerà aspettare il piano quinquetinale 1957-61. In quell’occasione al Kosovo furono promessi 10 miliardi di dinari annuali (una cifra consistente se si pensa che il totale degli investimenti nella regione tra il 1952 e il 1956 era stato di soli 4 miliardi)15. L’apice della repressione politica venne raggiunto nel 1964 con l’arresto di Adem Demaçi, uno scrittore che è diventato il simbolo del riscatto nazionale albanese e che, essendo ancora in carcere, è stato adottato come prigioniero d’opinione da Amnesty International16.

La caduta di Ranković e il ’68 albanese

Nell’estate del 1966 Aleksander Rankovic venne destituito dal Partito e dal governo. Per gli Albanesi e per l’intera questione nazionale in Jugoslavia siamo ad una svolta. Ranković era stato scelto come unico rappresentante serbo per far parte del Politburo del Pcj insieme ad un Croato (Tito), tre Sloveni (Edvard Kardelj, Miha Marinko e Fran Leskošek), ed un Montenegrino (Milovan Djilas). Iniziava per lui un’ascesa al potere che in pochi anni lo doveva portare alle massime cariche del Partito e dello Stato: leader indiscusso del Partito comunista serbo, capo dei servizi di sicurezza, vice-presidente e candidato alla successione di Tito alla guida del Paese. L’aperta opposizione di Ranković e del suo gruppo ad ogni tentativo di riforma liberale venne vinta solo nel luglio del 1966 in occasione del IV Plenum del CC della Lcj tenutosi a Brioni. In quei pochi anni Ranković era riuscito a far degenerare i contrasti nazionali tanto da far parlare di un ritorno dello sciovinismo tipico degli anni ’30. In Serbia tornarono le vecchie canzoni nazionalistiche dapprima cantate nelle caserme e poi in luoghi pubblici. In esse si lodava la supremazia serba su tutte le altre nazionalità e si celebrava l’idea della Grande Serbia. La stampa di partito attaccò duramente queste pratiche parlando di un ritorno al ’caffè- nazionalismo’ dell’anteguerra. Ma fu solo dopo il Plenum di Brioni che i giornali fecero una serie di rivelazioni sulla condotta di Ranković. “Politika”, organo ufficiale del Partito, denunciò la brutale repressione di cui erano stati fatti oggetto gli Albanesi da parte dei servizi segreti. Negli anni ’55-’56 nel Kosovo era stato dichiarato lo stato di emergenza e le forze di polizia poterono agire indisturbatamente nella loro politica di eliminazione fisica degli oppositori. Ranković stesso aveva ammesso di aver partecipato personalmente alla uccisione di centinaia e centinaia di dissidenti albanesi. La sconfitta di Ranković e del suo gruppo di oltranzisti dell’egemonismo serbo portò ad un periodo di euforia politica in Jugoslavia e nel Kosovo. Sembrava di essere usciti da un incubo. Gli intellettuali albanesi poterono guadagnare un certo spazio nella stampa nazionale, rivendicando in modo fermo e deciso l’identità nazionale. Lo storico Ali Hadri espresse chiaramente questo concetto in un articolo apparso nei primi mesi del 1968, nel quale sosteneva anche la necessità che gli Albanesi di Jugoslavia adottassero la lingua letteraria che da un decennio era stata introdotta in Albania17. Tra il novembre e il dicembre dello stesso anno, a Prishtina e in altre città del Kosovo vennero organizzate delle manifestazioni popolari per la creazione di una università albanese, il riconoscimento dell’albanese come lingua ufficiale insieme al serbo-croato, maggiori investimenti economici e più posti di lavoro, l’utilizzazione della bandiera albanese a fianco di quella jugoslava. Già in quella occasione venne sollevata la richiesta di una Repubblica del Kosovo all’interno della Federazione. La risposta delle autorità di Belgrado non si fece attendere. Prima la polizia e poi l’esercito vennero impiegati per riportare l’ordine nella regione. Il bilancio ufficiale degli scontri parla di un morto e 37 feriti (tra cui 13 militari). Furono organizzate numerose retate dalla polizia che portarono in carcere centinaia di Albanesi con l’accusa di ’attività antistatali’. Nonostante lo spargimento di sangue, il ’68 albanese portò sicuramente ad un miglioramento della vita politica nel Kosovo. Le concessioni ottenute riguardavano il riconoscimento ufficiale dei simboli dell’identità nazionale degli Albanesi: la lingua, la cultura e la bandiera. I ’primitivi’ si stavano emancipando e dimostravano a tutto il Paese che erano disposti a sacrificare la vita dei loro figli per salvaguardare i valori in cui credevano e la cultura di cui si sentivano depositari. Durante la sua lunga storia il popolo albanese ha rischiato in almeno due occasioni di essere cancellato dall’Europa in quanto entità nazionale. La prima fu durante l’occupazione romana, la seconda durante quella ottomana. E in tutte le occasioni solo un fanatico attaccamento alla propria lingua e alla propria cultura – che solo i popoli piccoli e messi continuamente alla prova hanno dimostrato di avere – è servito ad evitare il peggio. Come diretta conseguenza dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968, l’Albania cercò un riavvicinamento con Tito e il Kosovo assunse il ruolo di ’ponte’ tra i due paesi. Si intensificarono i rapporti culturali tra le università albanesi di Prishtina e Tirana e quest’ultima offrì un’incondizionata collaborazione inviando nel Kosovo professori e materiale didattico. Fu con l’appoggio dell’Albania che si poterono sviluppare l’editoria, la radio e la televisione in lingua albanese in Jugoslavia. Ma l’autonomia dei rapporti diretti tra il Kosovo e Tirana riguardava solo la sfera culturale, poiché l’incremento dell’interscambio economico veniva gestito direttamente da Belgrado. Durante il nono congresso della Lcj, la richiesta di una Repubblica del Kosovo fu definitivamente rifiutata anche se Tito propose il principio della ’chiave etnica’ e mise l’accento sull’importanza di una maggiore autonomia non solo delle repubbliche ma anche delle regioni autonome. Nelle modifiche alla costituzione del ’63 approvate nel ’71 e poi nella nuova costituzione del ’74 questo principio venne sancito definitivamente. Ma, se nel Kosovo la pressione della polizia divenne più discreta, in Macedonia gli Albanesi continuarono ad essere una minoranza perseguitata. Ma le tensioni interetniche, dopo pochi anni di relativa tranquillità, dovevano ricomparire più forti che mai a causa della disastrosa situazione economica della regione, che ne fa una ‘enclave del Terzo Mondo in Europa’18. Nel 1971 il Kosovo aveva una popolazione di 1.243.693 abitanti, di cui 916.168 (73,67%) albanesi, 228.264 (18,35%) serbi, 31.555 (2, 54%) montenegrini e il resto di varie nazionalità. I pochi investimenti attuati generavano nuove diseguaglianze poiché favorivano i Serbi e i Montenegrini a scapito della maggioranza albanese. Nello stesso anno vi erano 13.956 impiegati dello Stato cosi ripartiti: 43,5% serbi, 40,1% albanesi, 10,4% montenegrini, 6% di altre nazionalità. Il Kosovo aveva anche il più basso reddito pro-capite della Federazione: nel 1979 era di 795 dollari, contro i 2635 della Jugoslavia e i 5315 della Slovenia. I disoccupati erano circa 200.000 e i lavoratori emigrati circa 100.000. È con questi presupposti che la Regione entra nel periodo di acuta crisi economica che, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, coinvolse la Jugoslavia. L’anello più debole fu il primo ad entrare in crisi e a creare quelle sacche di disoccupazione e povertà che avrebbero alimentato le proteste scoppiate nel 1981. Già nel 1974 si erano avute le prime avvisaglie del malumore con una manifestazione organizzata dagli studenti di Prishtina in seguito alla quale vennero arrestati un centinaio di manifestanti. Quello stesso anno vi fu anche l’arresto e il nuovo processo al gruppo di Adem Demaçi. È indubbio che la crisi economica alimentava l’inquietudine politica, ingrossando le file di quel movimento clandestino che lottava per ottenere lo status di Repubblica per il Kosovo. Durante questo lungo decennio il dibattito tra gli intellettuali era continuato serrato sull’opportunità di concedere più autonomia agli Albanesi. E tra le voci favorevoli si levarono anche quelle di alcuni leaders della Lcj. Pressati dai bisogni materiali e portati in ebollizione da questo dibattito politico, gli universitari scesero per strada nella primavera del 1981, coinvolgendo in un impeto rivoluzionario l’intero Kosovo. Tra il marzo e l’aprile di quell’anno l’esercito jugoslavo dovette intervenire duramente per sedare la ribellione degli Albanesi causando la morte di almeno un migliaio di persone. Il governo di Belgrado non tentò nessuna mediazione, demandando la soluzione del problema ai militari serbi e creando una situazione che è paragonabile in Europa solo all’Ulster irlandese.

Kosovo: una spina nel fianco per Belgrado

A sette anni di distanza da quei tragici avvenimenti, la situazione nel Kosovo non è per nulla normalizzata. Sono circa 6.000 i prigionieri politici e i processi contro di essi sono divenuti una prassi quotidiana. Amnesty International ha documentato numerosi casi di persecuzione politica, dell’uso della tortura e della sistematica violazione dei diritti dell’uomo nei confronti della minoranza albanese. E tuttavia la resistenza kossovara si è rinforzata e allargata. Il movimento popolare per la repubblica del Kosovo, che pubblica la rivista “Zèri i Kosovës”, è ormai una realtà politica e le sue pubblicazioni circolano clandestinamente in ogni parte del Paese. Le autorità continuano a mettere in carcere i militanti di questo movimento, continuano a perseguitare gli intellettuali e a impedire in tutti i modi la libera emancipazione della nazione albanese. In questo modo riescono solo a fabbricarsi con le proprie mani sempre più nuovi oppositori. I tassi di crescita demografica degli Albanesi sono impressionanti: secondo le previsioni, gli Albanesi si apprestano a superare numericamente gli Sloveni e a divenire la terza etnia del paese, dopo Serbi e Croati. La cosa più impressionante è che gli Albanesi fanno più figli degli altri popoli non solo per motivi di sottosviluppo economico, ma soprattutto per motivi politici: ogni figlio sarà un futuro combattente per la lotta di liberazione nazionale, ecco cosa pensano molti Albanesi. Il regime di Belgrado si è accorto di questa incontenibile crescita demografica e la vuole combattere in tutti i modi. Durante le manifestazioni dell’81 la ’milicija’ aveva il preciso ordine di picchiare le donne arrestate nel basso ventre per minarne la fecondità. La lotta tra la resistenza kosovara e i servizi segreti jugoslavi continua anche fuori dai confini dello Stato. È sempre Amnesty International a dare notizia dell’assassinio dei dissidenti albanesi Jusuf e Bardosh Gërvalla e Zeka Kadri (avvenuto a Stoccarda nel gennaio 1983). Un’inchiesta della polizia tedesca, riportata anche dal settimanale americano “Newsweek”, constatò la responsabilità degli Jugoslavi nell’omicidio. Un altro caso eclatante: nel luglio del 1984 il tribunale di Francoforte condannò due agenti segreti jugoslavi, Zorica Aleksić e Iso Dantovski, rispettivamente a sette anni e mezzo e a tredici anni di prigione per aver tentato di uccidere un Albanese del Kosovo, Resim Zenelaj. In Svizzera un diplomatico jugoslavo è stato allontanato all’inizio dell’86 con l’accusa di spionaggio nei confronti di emigranti di origine albanese. L’attività politica dei gruppi kosovari nell’emigrazione è febbrile, come stanno a testimoniare le diverse manifestazioni organizzate in varie città occidentali: Parigi, Berna, Losanna, Ginevra, Francoforte, ecc. La stampa occidentale è tornata ad occuparsi del Kosovo alla fine del mese di giugno del 1987. L’occasione è stata offerta dalla riunione del Plenum del CC della Lcj dedicato a quel problema e dalle manifestazioni di protesta organizzate dai Serbi e dai Montenegrini che si sentono discriminati e minacciati all’interno della regione.

Scontro etnico nell’esercito, da sempre strumento dell’egemonia serba

La strage compiuta dal soldato di origine albanese Aziz Kelmendi – che dopo aver ucciso quattro commilitoni si è tolto la vita in una caserma jugoslava il 3 settembre scorso – ripropone con drammaticità la questione del Kosovo. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che finora le forze armate erano rimaste fuori dallo scontro etnico che si è acuito in Jugoslavia a partire dal 1981. Già nella primavera di quell’anno sì era registrato il contrasto tra militari serbi e albanesi in seguito al rifiuto di questi ultimi di reprimere con la violenza le manifestazioni popolari e pacifiche. Da quell’anno, inoltre, è aumentato vertiginosamente il numero dei giovani albanesi condannati dai tribunali militari. Alla fine del 1984, per esempio, il tribunale militare di Sarajevo condannò 70 militari di leva albanesi. Tra essi il giornalista Avdush Canen, condannato a 18 anni di carcere per “attività controrivoluzionarie all’interno dell’esercito jugoslavo”. A più riprese i giornali clandestini, e con essi Amnesty International, hanno denunciato maltrattamenti, torture e perfino morti inspiegate avvenute nelle caserme jugoslave ai danni di militari di leva albanesi. Ecco cosa scrive uno di questi in una lettera: “Ogni giorno ci interrogano, ci tengono divisi e isolati. Abbiamo difficoltà ad incontrarci anche solo per parlare dei tanti nostri problemi. I lavori più difficili e pericolosi vengono affidati a noi Albanesi. Nelle camerate e col tacito consenso dei superiori veniamo presi continuamente in giro… Farei più volentieri 8 anni di galera che non i 15 mesi di militare… Non ci danno le lettere dei familiari e durante le loro visite non possiamo parlare la nostra lingua… ”. Forse Aziz Kelmendi si è trovato in diverse occasioni in situazioni così umilianti. L’egemonia serba all’interno della Federazione jugoslava si esplica soprattutto attraverso l’esercito, comandato prevalentemente da generali serbi e dove il serbo è l’unica lingua consentita. È chiaro dunque che ogni minaccia a quest’egemonia viene repressa nel modo più deciso.

Note

1 La regione era prima conosciuta col nome di Kosmet, abbreviazione di Kosovo-Metohija. Con un’ estensione di 10.887 km2, essa ha una popolazione di 1.600.000 abitanti circa, di cui il 77,5% albanesi. Secondo il censimento del 1981 gli Albanesi in tutta la Jugoslavia sono 1.730.000 circa.

2 Questa tesi è approdata anche negli ambienti accademici occidentali e se ne è fatto portavoce Michel Aubin con un articolo intitolato Du mythe serbe au nationalisme albanais, apparso su “Le Monde” del 5-6 aprile 1981.

3 Cfr. Alain Ducellier, Les Albanais et le Kosovo, Le Monde del 2 giugno 1982, p. 7.

4 Tra i tanti c’è da segnalare il lavoro di Hivzi Islami, Kërkimet antropogjieografike në Kosovë, in “Gjurmime albanologjike: Seria e Shkencave Historike”, Prishtina, 1971.

5 Cfr. Miléna Nokovitch, Et la nuit ottomane tomba sur Kosovo, La Table Ronde, Paris, 1985, p. 116.

6 Cfr. il saggio di Michel Roux, Le Kosovo: développement régional et intégration nationale en Yougoslavie, dalla rivista “Hérodote”, n. 25/1982, edizioni Maspéro.

7 Cfr. M. Roux, op. cit., p. 13.

8 Cfr. Elez Biberaj, Kosovë: The Struggle for Récognition, Conflict studies, The Institut for the study of conflict, n. 137-138, London, 1982, pp. 24-25. Nella stessa rivista si può leggere un intervento di Stevan K. Pavlowitch che scrive: “la politica delle autorità jugoslave generò due comunità separate nel Kosovo – quella dei coloni serbi, relativamente moderna e prosperosa, e l’altra, primitiva, non competitiva e insoddisfatta, degli albanesi, discriminati nella distribuzione della terra e costretti ad emigrare verso il nord come lavoratori stagionali non qualificati”.

9 Cfr. Vaso Čubrilović, L’espulsione degli Albanesi, Memorandum presentato al Reale Governo Jugoslavo, Belgrado, 7 marzo 1937.

10 Cfr. Bogdan Krizman, Elaborat Ive Andrića o Albaniji, Casopis Za Suvremenu Povijest, Zagreb, 1977.

11 Cfr. Koventa jugosllavo-turke për shqërnguljen e shqiptarëve, in “Zëri i Kosovës”, n. 4/1984, pp. 5-6.

12 Cfr. Rilindja, 25 dicembre 1982, Prishtina.

13 Cfr. Paul Shoup, Communism and the Yugoslav National Question, Columbia University Press, New York, 1968, pp. 104-5.

14 Cfr. Zëri i popullit, 9 settembre 1985.

15 Cfr. Paul Shoup, op. cit., p. 235.

16 Cfr. Amnesty International, Yougoslavie: l’opposition muselée, EFAI, mars 1985, pp. 12-13.

17 Cfr. Ali Hadri, Një komb një gjuhë letrare, Përparimi n. 3-4, Prishtina, 1968, p. 323. La lingua albanese si divide in due grandi forme dialettali: il tosco (nel sud) e il ghego (nel nord). Le due varietà sono state usate come lingua letteraria. Nel 1958 gli accademici di Tirana decisero l’unificazione linguistica, adottando il tosco come lingua letteraria. Nel Kosovo, in maggioranza ghego, il cambiamento è avvenuto solo nel 1973 e non è stato del tutto assorbito dai parlanti.

18Cfr. M. Roux, op. cit., p. 19.