È interessante notare come le stesse voci che promuovono una “Europa federale” attraverso documentazioni storiche e contestualizzazioni significative, spesso scaturite da esperienze di conflitto come le due guerre mondiali, finiscano per contraddire il principio essenziale del federalismo stesso con il negare forme differenziate di autonomia, sostenendo che esse potrebbero minacciare l’unità nazionale a vantaggio di una parte territoriale in danno di un’altra. Insomma, si nega il “decentramento” verso il basso ma si auspica un “concentramento” dei poteri statali verso l’alto.

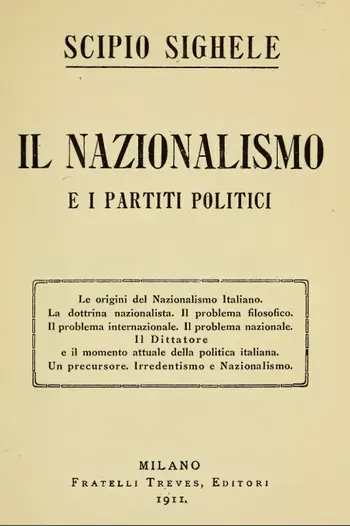

È altrettanto interessante e sorprendente scoprire che un fervente nazionalista come il criminologo Scipio Sighele (Brescia 1868 – Firenze 1913), antesignano della psicologia collettiva delle folle come disciplina distinta dalla sociologia, abbia invece descritto un progetto federalista nel suo saggio del 1911 Il Nazionalismo e i Partiti politici, nel capitolo Regionalismo e decentramento, in apparente contraddizione con la sua appartenenza all’Associazione Nazionalista Italiana:

La centralizzazione eccessiva urta contro questa verità, perché vuol ridurre a un unico livello, foggiare in un unico stampo, idee costumi abitudini temperamenti che sono etnicamente e storicamente diversi, e fabbrica – per sua comodità – un solo tipo d’italiano che non esiste. Esistono, in realtà, parecchi tipi di italiani, quante sono le nostre regioni.

Scipio Sighele elaborò un concetto di etnia italiana che sfida l’idea di una nazione unitaria, sottolineando che l’Italia è composta da differenti “tipi di italiani” corrispondenti alle sue diverse regioni. Sebbene fosse un fervente nazionalista, la sua visione si differenzia per un’apertura verso il regionalismo e l’autonomia, evidenziando la necessità di conciliare l’unità nazionale con il rispetto delle identità locali, in un tempo in cui il centralismo era dominante.

Criticando gli effetti deleteri del centralismo, Sighele proponeva un federalismo che avrebbe potuto dare voce alle “piccole patrie” e alle specificità regionali, visione in linea con istanze moderne di autonomia e decentramento. Tuttavia la sua proposta, pur in anticipo sui tempi, non ricevette ascolto, rimanendo in gran parte ignorata nel contesto politico dell’epoca e successivo, accanto al progredire di movimenti politici più estremi e reazionari.

Criticando gli effetti deleteri del centralismo, Sighele proponeva un federalismo che avrebbe potuto dare voce alle “piccole patrie” e alle specificità regionali, visione in linea con istanze moderne di autonomia e decentramento. Tuttavia la sua proposta, pur in anticipo sui tempi, non ricevette ascolto, rimanendo in gran parte ignorata nel contesto politico dell’epoca e successivo, accanto al progredire di movimenti politici più estremi e reazionari.

Questo mette in evidenza la complessità del pensiero politico, dove ideologie apparentemente contraddittorie possono coesistere. La visione di Scipio Sighele potrebbe essere considerata come un tentativo di bilanciare l’unità nazionale con le esigenze locali, riflettendo una tensione interna tra l’aspirazione all’autonomia e il bisogno di coesione, suggerendo come i concetti di federalismo possano essere reinterpretati nell’àmbito di diversi contesti politici e ideologici e mostrando come le idee politiche possano evolvere e adattarsi nel tempo.

Molto interessante – e ne proponiamo di seguito il testo, impressionante per attualità – la terza parte del libro, Il problema nazionale, al capitolo Regionalismo e decentramento:

Ho letto, in un libro del Maurras, questa similitudine: il potere centrale si trova spesso nella situazione di un atleta che tenga sollevato a braccia tese un gran peso fino al momento in cui, stancandosi i muscoli, è costretto a lasciarlo cadere.Il potere centrale ha molto spesso lasciato cadere questo peso superiore alle sue forze.Uno dei compiti del nazionalismo – e non dei minori – dovrebbe essere, secondo me, di alleggerire il potere centrale dei troppi pesi che inutilmente esso porta, per lasciarglisoltanto quelli che sono adatti alla sua costituzione.Lo “Stato-Provvidenza” che pensa a tutto, provvede a tutto, s’immischia di tutto e vuol perseguitare, col pretesto d’aiutarlo, il cittadino fin nel suo comune, fin nei suoi affari, fin nella sua famiglia, è una concezione non solo pericolosa perché sotto il colore grigio dell’eguaglianza e quindi della giustizia, nasconde il color rosso del despotismo giacobino, ma è anche una concezione illogica perché immagina identiche delle condizioni di fatto, e identici dei rapporti sociali che sono necessariamente diversi. Ciò che vive non è mai simmetrico: ciò che è naturale è sempre variato.La centralizzazione eccessiva urta contro questa verità, perché vuol ridurre a un unico livello, foggiare in un unico stampo, idee costumi abitudini temperamenti che sono etnicamente e storicamente diversi, e fabbrica. – per sua comodità – un solo tipo d’italiano che non esiste. Esistono, in realtà, parecchi tipi di italiani, quante sono le nostre regioni; tipi diversi, ma non contrarii fra loro, e che costituiscono anzi, nelle loro diversità simpatiche e convergenti, l’unità mirabile dell’organismo nazionale. Tutti gli organismi superiori – gli individuali come i collettivi – sono composti di diversi organi, ognuno dei quali contribuisce alla vita del tutto, a patto però che ognuno sia considerato e trattato secondo la sua natura e la sua speciale funzione. Violentare questa diversità, e cercar di annientarla con un trattamento identico, significa fare il danno dell’organismo.

Or sono quattordici anni (e cito la data perché non si dica che io copio la più recente campagna che sono andati facendo a favore del decentramento in Francia, Carlo Maurras e Maurizio Barrès) io scrivevo queste parole: “L’Italia non è – per chi la consideri dall’alto e da lontano come una astratta entità psicologica – un organismo uniforme. Essa è, nell’anima del suo popolo, quello che è nella sua geografia: il paese che riunisce gli spettacoli più diversi: e come voi potete, attraversandola, passare dai ghiacciai delle Alpi al sorriso delle marine, da campagne ubertose a terpeni deserti e malarici, da selve ove cresce soltanto la nordica, pianta dell’abete a giardini ove fiorisce l’arancio, così, giudicandola socialmente, voi dovete confessare che i suoi abitanti offrono molte varietà all’antropologia e tutte le note alla scala della psicologia. Orbene, questa varietà antropologica e psicologica che costituisce la bellezza artistica e potrebbe costituire la perfezione sociale del nostro paese, è, viceversa, fonte di invidia fra gli italiani e quindi di debolezza collettiva di fronte agli stranieri, perché noi, anziché riconoscerla francamente e svilupparla sapientemente, ci siamo ostinati a negarla e a comprimerla in omaggio a un falso concetto del patriottismo. L’esagerazione e l’iperbole, che sono fra i nostri maggiori difetti, ci hanno fatto credere che noi eravamo non soltanto tutti fratelli ma anche tutti eguali da un capo all’altro della penisola, e siamo andati sempre innanzi sulle stampelle della retorica e al suono dei grandi nomi, proclamando che noi dovevamo essere tutti amministrati ad un modo fin nelle minime particolarità, italiani della Sicilia, e del Veneto, del Piemonte e della Calabria. E quando – dapprima – qualche voce isolata di osservatori indipendenti osò ammonire: – badate, noi siamo diversi per razza, per storia, per abitudini, e bisogna quindi piuttosto che imporre a forza un’unificazione amministrativa formale, preparare a poco a poco un’unificazione sincera e reale, – i più copersero quelle voci isolate sotto il clangore degli squilli della loro retorica patriottica; e quando più tardi quelle voci s’alzarono più forti e più numerose e non fu possibile ridurle al silenzio, si disse da molti che erano l’opera di scuole scientifiche superficiali e paradossali, o di uomini e di partiti che volevano minare l’unità politica del nostro paese. Invece – prescindendo dal modo con cui certe verità si dovevano e si debbono dire – io credo ed affermo che il pericolo vero per l’unità della nostra patria non istà nel riconoscere apertamente ch’essa è formata di regioni che hanno idee sentimenti e bisogni diversi, ma consiste nell’ostinarsi a negare questa differenza, e nel voler quindi educare e amministrare tutti gli italiani in un modo identico, costringendoli legislativamente in un letto di Procuste che fa sorgere gli urli della protesta, e fa deviarepatologicamente quello spirito regionale che – se fosse rispettato nei suoi giusti limiti – sarebbe ancor oggi, come fu in un certo senso all’epoca dei Comuni, la fortuna d’Italia. E questa mania di un’eguaglianza e di un’uniformità impossibili e innaturali, che ci ha impedito di formare un’anima collettiva veramente degna di noi, specchio fedele di quello che siamo e di quanto valiamo. Perduti nel pregiudizio che base necessaria dell’unità politica sia l’uniformità sociale, noi abbiamo lavorato inutilmente, colle leggi e colle frasi, a creare un tipo unico di italiano che non esiste e non può esistere; e non ci siamo accorti che il nostro dovere di cittadini e di uomini sinceri era invece di lavorare, con un prudente sistema di federalismo amministrativo,allo sviluppo autonomo dei varii tipi di italiani, i quali, tutti insieme, avrebbero cooperato a formare dell’Italia, non un organismo rigidamente monotono, ma un organismo sciolto libero snello che nella stessa diversità delle indoli di cui era composto, avrebbe trovato le ragioni della sua bellezza e della sua forza”.

Oggi, il nucleo del mio pensiero non è mutato, anzi s’è integrato nella concezione nazionalista. Oggi, come allora, non mi par giusta la facile obbiezione rivolta contro il nostro principio – essere necessario che tutte le leggi sieno eguali su tutti i punti del territorio nazionale – e non mi par giusta perché leggendo Taine mi sono sempre più convinto che certe leggi devono piegarsi alle varietà fisiche e morali del paese, devono anzi derivare da queste varietà. Nessuna opera come “Le origini della Francia contemporanea” dimostra limpidamente che la vera, la forte autorità politica non esige affatto l’onnipotenza dello Stato in ogni più piccolo particolare.

II decentramento, che è in fondo la dottrina delle autonomie locali, dottrina determinata non tanto dal capriccio degli uomini quanto dai loro interessi e dai loro caratteri di ordine economico e storico, risponde non solo a un principio di logica e di giustizia, ma risponde anche – se mi è permesso di esprimermi così, – a un principio di psicologia. Il decentramento cioè rispetta quel sentimento della “piccola patria”, che molti credono un pregiudizio, che troppi vorrebbero distruggere come contradditorio e pericoloso al sentimento della “grande patria”. Invece a me non pare vi sia dissidio fra il piccolo patriottismo e il patriottismo grande: a me pare che l’uno raddoppi l’altro. Io amo il mio Trentino appassionatamente, e forse è questa l’oscura ragione per cui amo appassionatamente anche l’Italia. Diffidate di chi non ha una tenerezza speciale per la terra ove è nato: mi somiglia al figlio che non ha una preferenza per la suamamma: come saprà costui veramente amare la sua città, la sua nazione?

Noi non dobbiamo dunque avere paura che al sentimento nazionale s’aggiunga un sentimento locale. Noi dobbiamo soltanto vegliare perché questo sentimento sia rispettato, non sia offeso. E rispettandolo, se ne farà una forza che darà intimo calore di affetto domestico alla devozione verso la patria: offendendolo, lo si farà degenerare in quel regionalismo che non vede al di là dei confini della provincia ove si è nati, e che è, per questa miopia, un avversario, anziché un alleato, del patriottismo e quindi un ostacolo al tramutarsi del patriottismo in nazionalismo.

Il ritorno alla vita locale – entro certi limiti e in date condizioni – è l’unico mezzo per combattere quell’anemia delle estremità che si sviluppa come conseguenza fatale dell’ipertrofia del centro. Ed è anche l’unico mezzo per impedire che il cittadino consideri lo Stato come un intruso, come un prepotente invasore, e nutra quindi verso di lui un’avversione che gli fa dimenticare e trascurare i suoi doveri nazionali, per ricordargli soltanto – quasi in opposizione e per rappresaglia – i suoi diritti di cittadino d’una data città, di figlio di una data regione.

Lo Stato, ossia il governo centrale, non può – per quante minuziose leggi faccia e per quanto sappia farle rispettare – stringere così da vicino l’individuo da poter veramente essergli di sostegno e da poter veramente mettere in gioco tutta la sua energia. Ci vogliono leggi locali e speciali perché l’individuo senta che esse sono fatte per lui, le riconosca adatte, si compiaccia di saperle tali, veda in esse un omaggio doveroso alla sua terra, un riconoscimento della sua individualità locale, e trovi in esse quell’appoggio che la grande legge ugualitaria non gli può dare perché somiglia ai cappotti dei coscritti fatti su un’unica misura, o troppo larghi, o troppo stretti.

Senza dubbio – e non occorrerebbe quasi di dirlo se non temessimo che il nostro pensiero venisse esagerato e snaturato da furbi avversarii – senza dubbio vi è una centralizzazione necessaria: quella che riguarda i grandi interessi della nazione, le sue funzioni collettive di cui deve rispondere non solo in faccia a sé stessa ma in faccia al mondo. Politicamente, militarmente, finanziariamente, la centralizzazione è una necessità assoluta. È la conseguenza imprescindibile dell’unità nazionale. Ne è il simbolo, !ne è la forza. Se è vero che l’Europa sia – e non solo l’Europa, ma ormai tutto il mondo – un campo di battaglia, ne deriva che ogni nazione deve essere come un esercito: salda compatta organizzata sotto un’unica legge, un’unica, disciplina. Le amministrazioni della Guerra, della Marina degli Affari esteri, e l’amministrazione delle Finanze che è la base di quelle, non potrebbero essere decentralizzate senza colpire al cuore l’unità nazionale che noi vogliamo, più che tutti, fortissima ed intangibile. Ma ciò che noi neghiamo al potere centrale– il peso inutile di cui lo vorremmo alleggerire – è razione diretta, personale, vessatrice nella gestione degli interessi che non sono comuni a tutto il corpo della nazione, sibbene particolari ai comuni e alle regioni.

La Prussia, che è lo Stato più forte della Germania, è quello dove più è applicato il decentramento. Centralizzata militarmente, la Prussia ha civilmente una mirabile rete di autonomie. Ed essa ha risolto così il difficile problema di conservare allo Stato tutta la sua autorità nelle questioni dove deve averla, e di togliergliela in quelle dove sarebbe inutile e dannosa. I cittadini apprezzano questa divisione che lascia una certa indipendenza. alla loro piccola patria, e ne ricavano un sentimento di gratitudine per amare con più fervore la patria grande, e per saper sacrificarsi per lei quando occorra. Un giornalista francese scriveva recentemente: “ Una pericolosa tendenza della nostra epoca consiste a mantenere fino all’assurdo le prerogative dello Stato nelle piccole particolarità dell’amministrazione, che lo rendono odioso, mentre quelle prerogative si indeboliscono in alto in ciò che vi è di più essenziale e di più necessario: è il movimento contrario che deve unirci se noi vorremo essere sagaci e chiaroveggenti. Spogliare lo Stato dei suoi minimi ma antipatici privilegi i quali non sono che un istrumento di tirannia locale nelle mani di funzionari troppo zelanti e onnipotenti: e stringere invece il fascio invincibile delle forze che corrispondono alla missione superiore dello Stato, che gli permettono di rappresentare la nostra sicurezza collettiva, la nostra fierezza nazionale, la nostra grandezza esterna”.

Tali parole dicono in breve e con limpida precisione quello che noi siamo andati dicendo da tempo: esse scolpiscono, oltre e meglio che le condizioni della Francia, quelle dell’Italia: esse sono parole nazionaliste, e si incontrano nella tesi del Maraviglia, e la spiegano, perché esse assegnano appunto, come il Maraviglia voleva, allo Stato “la tutela degli interessi puri”. Degli interessi cioè veramente e superiormente nazionali.