Sono secoli che nel mondo slavo si incontrano, e a volte si scontrano, tutte le religioni nate in Europa e nel bacino del Mediterraneo e i relativi modelli teologici, in particolare tutti e tre i maggiori credo monoteisti – cristianesimo, ebraismo, islamismo – e le loro dirette derivazioni. Per il cristianesimo, il cattolicesimo romano e quello orientale (bizantino e slavo), il nazionalismo ortodosso e il protestantesimo, in particolare luterano. Per l’ebraismo il modello ortodosso, quello riformato e quello degli ashkenaziti. Per gli islamici il credo sunnita e, in piccola parte, anche quello sciita, nonché quello dei bektashi e dei sufisti. Senza dimenticare la presenza degli atei, eredi diretti di decenni di comunismo duro e puro diventato esso stesso una religione ben più che un’ideologia politica.

Ma, prima di entrare nel dettaglio della situazione odierna e tentare di capire le ragioni storiche che l’hanno determinata, proviamo a fare un passo indietro nel periodo in cui le prime tribù slave giunsero nelle parti d’Europa che sarebbero poi divenute i loro abituali territori.

La religiosità degli slavi delle origini

Prima dell’incontro con le popolazioni cristianizzate del nostro continente, i primi popoli slavi credevano in un vasto numero di spiriti che abitavano fiumi e foreste, o personificazioni del tempo o del destino, o protettori della casa e del focolare domestico, dei campi o del bestiame. Uno di quegli spiriti era Leshy: viveva nelle foreste e assegnava le prede ai cacciatori in modo giusto, essendo anche il protettore degli animali selvatici (e in epoche successive anche degli armenti).

Un po’ tutti gli slavi credevano poi in uno spirito dell’albero, che entrava anche nelle case attraverso il legno delle piante utilizzate nella loro costruzione. Per questo ogni edificio aveva uno spirito diverso a cui andava dedicato un idolo, all’esterno o in prossimità dell’ingresso: Domovoy nella casa, Ovinnik nell’essiccatoio o nella stalla, Gumenik nel magazzino adibito a dispensa, e così via.

Altre entità conosciute erano il Polevoy, uno spirito del campo, e Vodyanoy, uno spirito delle acque di fiumi, corsi d’acqua e laghi. C’erano poi gli spiriti degli antenati e quelli delle stagioni, per i quali venivano organizzate feste periodiche, in particolare in primavera e in occasioni specifiche del calendario agrario (la semina, il raccolto, eccetera).

Una teologia più complessa fu documentata dalle cronache del XII secolo che parlano del principe Volodimirŭ e degli abitanti della sua Kiev prima della cristianizzazione, cui lo stesso principe acconsentì nell’anno 988 (ma sappiamo bene come, anche dopo la fine del X secolo, in tutta la Rus’ di Kiev le pratiche pagane e l’adorazione di idoli e dei pagani continuassero a lungo nelle zone più isolate o settentrionali).

Secondo tali cronache, al tempo gli slavi orientali adoravano in particolare sette divinità. Perunŭ era il dio supremo, padrone del tuono e della folgore, quindi della luce e della legge, ma anche della guerra (nella lingua polacca la parola piorun significa illuminazione); era rappresentato con la testa d’argento e i baffi d’oro. Vi era poi Sevarogŭ, il dio del fuoco, colui che aiutava i fabbri a tenere alta la fiamma con cui forgiavano le armi. E poi Veles, il dio degli inferi; Dažĭbogŭ (o Dazhbog), il dio del sole; Kŭrsŭ, il dio della salute e della guarigione dai mali; Stribogŭ, il dio dei venti e dell’aria; Mokošĭ, il dio protettore della donna e del focolare domestico.

Sulla collina di Boričevŭ, vicino al palazzo dei principi di Kiev, si sa che erano stati eretti degli idoli con le fattezze di questi dèi a cui tutto il popolo doveva fede e obbedienza, oltre che l’offerta di sacrifici.

Se queste divinità costituivano il “canone di Volodimirŭ”, secondo la definizione delle citate cronache, molti altri dèi arricchivano il pantheon degli antichi russi. Altri nomi di divinità slave si trovano infatti in racconti popolari, mentre altre fonti parlano anche di Svetovid, che aveva quattro teste, come dio della guerra, Jarilo dio della giovinezza, Lada dea dell’amore, Rod dio creatore del mondo primigenio.

Ad alcuni di essi si dice fossero tributati anche sacrifici umani, ma essendo le cronache che ne parlano tutte successive e di autori cristiani, non si è affatto certi che ciò corrisponda a verità. I monaci slavi scrivevano, al riguardo, che queste divinità adorate dai loro antenati erano in verità dèmoni malvagi. Da tali dèmoni gli antichi russi, nella loro ignoranza, avevano tratto degli dèi e li avevano adorati. Essi erano anche convinti che alcuni di questi dèmoni, come Sevarogŭ e Dažĭbogŭ, fossero stati antichi re dei tempi primordiali, e parimenti li veneravano e li adoravano.

Poi – proseguono le cronache – nell’anno 988 il gran principe Volodimirŭ Svjatoslavičŭ si convertì alla santa religione ortodossa e volle che tutto il popolo venisse condotto al fiume e là fosse battezzato. Per ordine del gran principe, i sette idoli che si levavano sulla collina di Boričevŭ furono abbattuti, fatti a pezzi e bruciati. L’idolo di Perunŭ venne percosso a bastonate da dodici uomini e, legato alla coda di un cavallo, trascinato verso il fiume e abbandonato alla corrente. Uomini degni di fede affermano di aver udito il diavolo che si trovava dentro l’idolo lamentarsi amaramente di essere stato cacciato anche dalla Russia. Poi il fiume trascinò l’idolo alle cateratte e là esso scomparve per sempre.

Sulla collina di Boričevŭ, dove un tempo si ergevano gli idoli, si innalza oggi la chiesa di Svjatoj Vasilij (San Basilio).

La prima diffusione del cristianesimo

Ma veniamo a oggi. Non esiste una divisione geo-religiosa netta tra slavi del sud o del nord, dell’est o dell’ovest, anche se la storia delle dominazioni e dei conflitti via via succedutisi nei vari territori europei ha ovviamente contribuito a “posizionare” le varie confessioni tra i popoli; ma in nessun’altra area del mondo più che nell’Europa slava si può assistere a questa coesistenza – non sempre pacifica, anzi spesso fonte essa stessa di conflitti – di teologie e riti religiosi professati dalle varie popolazioni.

Volendo entrare in modo più approfondito nel contesto teologico delle odierne culture slave, è doveroso iniziare dai culti cristiani che vi sono professati e che costituiscono l’assoluta maggioranza delle professioni di fede in tutte (o quasi) le nazioni slave. Per farlo, dobbiamo in ogni caso fare un passo indietro nella storia, alla ricerca delle radici del cristianesimo slavo e al conflitto, non sempre pacifico, abbattutosi sull’evangelizzazione dell’Europa centro-orientale nel momento in cui la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli entrarono in quella competizione che portò allo scisma dell’XI secolo.

Com’è stato spesso sottolineato, il rafforzamento militare e politico dei primi Stati slavi ebbe un ruolo chiave nella conversione di questi popoli al cristianesimo, avvenuta tra l’VIII e il X secolo, quindi prima del momento in cui formalmente le due Chiese si divisero: nel 1054 papa Leone IX scomunicò il patriarca di Costantinopoli, il quale rispose a sua volta con un anatema nei confronti del “vescovo di Roma”.

Alla base delle ragioni dello scisma vi erano sia ragioni teologiche, dottrinali e rituali, sia ragioni meramente politiche: “Da una parte c’era Costantinopoli, capitale di quell’impero romano d’oriente che sin dall’anno 380 aveva adottato il cristianesimo come religione ufficiale; dall’altra c’era Roma con il suo vescovo che rivendicava, in nome di un passaggio del Vangelo, l’autorità (le chiavi, che nel linguaggio rabbinico sono simbolo del potere divino) per guidare l’intera cristianità”. 1) Ma il papa di Roma rimaneva per gli orientali solamente il patriarca dell’occidente, non certo il capo della Chiesa cristiana nella sua totalità o, ancor più, il vicario di Cristo sulla terra.

In realtà gli storici concordano nel ritenere che l’esportazione dei due modelli di cristianesimo, e quindi la “concorrenza” evangelica tra Roma e Bisanzio, sia cominciata ben prima del grande scisma: nel 451, infatti, il Concilio di Calcedonia, convocato per dirimere la questione monofisita (la natura umana e/o divina del Cristo) che stava rischiando di compromettere l’ortodossia dei concili ecumenici precedenti, “aveva posto sullo stesso piano Roma, sede papale, con Costantinopoli, nuova capitale dell’Impero, nonostante la mancanza di fondazione apostolica di quest’ultima rispetto alle altre quattro sedi patriarcali della Pentarchia (Gerusalemme, Roma, Antiochia e Alessandria). La volontà del vescovo di Roma di mantenere il primato portò allo scontro con l’altra autorità religiosa del mondo cristiano, il patriarca di Costantinopoli, sostenuto dagli imperatori d’oriente, e all’aperta concorrenza per convertire i popoli pagani dell’Europa”. 2)

La differenziazione tra i due culti, quindi, era già presente nel momento in cui ebbe inizio la conversione degli slavi: esisteva già da tempo, infatti, una differenza nel rito tra le due “versioni” di quella che era ancora considerata la stessa confessione religiosa; e, nonostante la disputa teologica e la corsa a chi… riusciva a convertirne di più tra gli stessi evangelizzatori dell’una e dell’altra parte, fu questa la ragione per cui i popoli slavi si convertirono al cristianesimo, orientale o occidentale che fosse, senza particolari distinguo fideistici e, meno che mai, teologici. 3) Fu solo la matrice d’origine dei loro evangelizzatori a disporli verso una direzione cultuale o l’altra, anche se in quel momento lo scisma canonico tra le due Chiese non era ancora avvenuto (ma già i riti erano sostanzialmente diversi).

Ovviamente, alla base di questa scelta si pose anche una logica politica, dato che le conversioni degli slavi furono sostanzialmente disposte “dall’alto”, cioè dai principi che governavano una porzione di territorio, divenendo un obbligo per le loro popolazioni. All’inizio, infatti, la conversione fu un fenomeno legato soltanto all’aristocrazia; ma quel che contava per questi nobili, i quali apparivano al resto dell’Europa cristiana rozzi per come vestivano e per le lingue che parlavano, oltre che selvaggi per gli idoli che adoravano, era in quel momento il riconoscimento culturale e politico che solo il mondo cristiano poteva offrire loro, anche in termini di (più o meno) durature alleanze.

Ma ecco dunque la questione vera, non tanto religiosa quanto politica: con chi conveniva stare? con l’imperatore bizantino o con il papa di Roma? Il regno polacco, quello ungherese e quello croato scelsero di aderire al cristianesimo occidentale, in relazione alla vicinanza anche minacciosa dell’Europa franco-germanica; facendo lo stesso ragionamento, i principi serbi e bulgari, vicini al mondo greco, scelsero di stare con l’imperatore di Costantinopoli.

Il cristianesimo slavo oggi

Ma eccoci a oggi e alle divisioni che separano sul piano teologico il cristianesimo cattolico e quello ortodosso. 4)

La prima sostanziale divergenza consiste nel fatto che, a differenza del cattolicesimo che crede in una Chiesa unica, cristiana e apostolica, con all’apice un’autorità dottrinale e governativa centrale riconosciuta nel vescovo di Roma (il sacro pontefice), non esiste un’unica Chiesa ortodossa

ma una “comunione di chiese autocefale”, i cui capi, eletti dai propri vescovi nei sinodi locali e detti “patriarchi” o “arcivescovi metropoliti”, non riconoscono alcuna autorità religiosa in terra al di sopra di se stessi.

Da ciò consegue che, seppure il “patriarca ecumenico” di Costantinopoli sia riconosciuto da tutti come primus inter pares (e capo spirituale di tutti i cristiani ortodossi), gli altri patriarcati e le chiese autocefale (autonome l’una dall’altra) riflettono una significativa varietà di organizzazione gerarchica, anche se rimangono sempre estremamente forti i legami nazionali tra Stato e Chiesa.

La situazione odierna è la seguente:

a) Patriarcati storici

- Patriarcato “Ecumenico” di Costantinopoli, da cui dipendono anche

– Chiesa ortodossa apostolica estone (non riconosciuta dal Patriarcato di Mosca)

– Chiesa ortodossa finlandese - Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria

- Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia

- Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme, da cui dipende anche

– Chiesa ortodossa del Monte Sinai

b) Patriarcati moderni

- Patriarcato di Mosca delle Chiese ortodosse della Russia, da cui dipendono anche:

– Chiesa ortodossa lettone

– Chiesa ortodossa russo-estone

– Chiesa ortodossa bielorussa

– Chiesa ortodossa ucraina (non riconosciuta dal neo-patriarcato di Kiev) - Patriarcato di Sofia della Chiesa ortodossa bulgara

- Patriarcato di Belgrado della Chiesa ortodossa serba

- Patriarcato di Kiev della chiesa ortodossa ucraina (autocefalia accordata dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli ma non accettata dal patriarcato di Mosca)

c) Altre Chiese nazionali autocefale

- Chiesa ortodossa greca

- Chiesa ortodossa di Cipro

- Chiesa ortodossa polacca

- Chiesa ortodossa albanese

- Chiesa ortodossa ceca e slovacca

- Chiesa ortodossa georgiana

- Chiesa ortodossa romena

- Chiesa ortodossa d’America (autocefalia accordata dal patriarcato di Mosca ma non accettata dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli)

A queste vanno altresì aggiunte l’antica Chiesa d’Oriente e alcune Chiese ortodosse orientali un tempo definite “pre-calcedonesi”, monofisite, come la copta e la armena, che riconoscono la validità solo dei primi tre Concili Ecumenici. Non vanno inoltre confuse con le Chiese ortodosse qui elencate le Chiese cattoliche di rito orientale, cioè con riti liturgici pressoché identici a quelli della Chiesa ortodossa bizantina o slava, a seconda del legame storico dei loro praticanti alla Chiesa bizantina del patriarcato di Costantinopoli o a quella slava del patriarcato di Mosca, ma che, pur essendo rimaste vicine alla Chiesa d’Oriente, sono in piena comunione con la teologia di Roma e riconoscono l’autorità del papa come successore di Pietro. Tali Chiese per questo sono spesso chiamate “uniate”, e tra di loro troviamo quella rutena, tra le più importanti, facente capo a uno dei popoli minoritari dell’etnia slava. 5)

Il mondo ortodosso e quello cattolico

Ma torniamo alle differenze teologiche fondamentali tra il mondo cattolico e quello ortodosso emerse dopo la loro separazione.

La teologia ortodossa si basa sulla “santa tradizione”, che incorpora i decreti dogmatici elaborati nei sette concili ecumenici precedenti allo scisma, le Sacre Scritture e l’insegnamento dei Padri della Chiesa. Al pari della Chiesa cattolica, essa afferma di essere “una, santa, cattolica e apostolica”, fondata da Gesù Cristo nella sua “Grande Missione”, e legittima l’autorità dei suoi vescovi come successori degli apostoli.

Sostiene però di essere l’unica depositaria della fede cristiana originaria, proprio perché tramandata dalla santa tradizione, mentre nel frattempo la Chiesa cattolica ha modificato nei secoli, con vari concili non riconosciuti dalla Chiesa ortodossa, la propria dottrina. In relazione a ciò, possiamo dire che gli ortodossi di oggi credono nelle stesse cose in cui credevano gli ortodossi del primo o del quinto, del decimo o del quindicesimo secolo. Per essere sicura, l’ortodossia riconosce bensì i cambiamenti esterni (paramenti liturgici, abitudini monastiche, nuove feste, canoni dei consigli ecumenici e regionali), ma niente è stato aggiunto o sottratto alla sua fede, a differenza di quanto avvenuto nella dottrina cattolica (e, a maggior ragione, in quella protestante).

Da qui si determina anche la questione dei santi: sono riconosciuti da entrambe le Chiese quelli la cui santificazione è avvenuta prima dello scisma del 1054. Dopo tale data ognuna delle due Chiese ha canonizzato i propri santi, non riconosciuti come tali dalla “controparte”. 6)

La venerazione dei santi viene invece rigettata dal protestantesimo, anche se alcune Chiese riformate (la luterana, l’anglicana e la metodista), pur non venerandoli, li considerano come esempi di vita cristiana, e per questo accettano di “commemorarli”.

Uno dei punti più controversi che ha determinato la differenziazione dottrinale è quello dell’esistenza del purgatorio, la cui idea fu sviluppata lentamente in occidente nel periodo medievale: il termine “purgatorio”, infatti, venne introdotto verso la fine del XII secolo mentre la relativa dottrina venne definita inizialmente dal secondo concilio di Lione del 1274, poi confermata da quello di Firenze del 1438 e infine ribadita nel concilio di Trento nel 1563, anche se riferimenti a un passaggio di purificazione prima dell’ingresso nel regno dei cieli, tramite la figura di un fuoco purificatore, erano presenti nella prima lettera ai corinzi di San Paolo.

L’idea del purgatorio come luogo fisico, portata a conclusione da Dante Alighieri, fu concretizzata per sostituire il concetto di pena del peccato, facendo sì che il pentimento e la redenzione potessero passare attraverso una fase intermedia dell’aldilà, la cui lunghezza poteva ridursi con la preghiera, i pellegrinaggi e le “opere di bene” (di fatto le offerte ai poveri e alla stessa Chiesa). Proprio da qui, com’è noto, prese inizio la guerra alle “indulgenze” e alla simonia degli uomini di Chiesa e dello stesso papato che si scatenò all’interno della Chiesa (Dante docet), finito poi all’inizio del ‘500 nella separazione delle Chiese riformate da quella cattolica, grazie all’idea, diffusa tra i protestanti, che il sacrificio di Cristo era stato un necessario ma unico prezzo da pagare per salvare gli esseri umani, i quali per conquistarsi la vita eterna dovevano soltanto operare per il bene della comunità, vivendo la loro vita terrena nell’etica del lavoro.

Ebbene, nessuno dei due insegnamenti fu accettato dai cristiani ortodossi, come se l’oriente, con la sua tendenza a fondere l’intellettuale e il mistico, avesse esplorato l’idea che Dio sia inaccessibile alla ragione degli uomini ma accessibile solo al loro cuore. Per questo agli occhi degli ortodossi la teologia cattolica appare eccessivamente dogmatica e legalistica, anche se a volte non etica. Mentre quella protestante è legata solo al materialismo delle azioni dell’uomo e non lascia aperto nessun canale di comunicazione mistica con Dio al di fuori della personale lettura delle Sacre Scritture, la cui interpretazione non è più mediata da un ministro del culto che funga da depositario della Verità.

Si aggiunge poi il principio alla base della Trinità a dividere le teologie cattolica e ortodossa: gli ortodossi ritengono che il dogma della processione dello Spirito Santo anche dal Figlio (Cristo), così come espresso nel Credo cattolico, non sia contenuto nel Vangelo o non faccia né abbia mai fatto parte della fede dei Padri della Chiesa. E di diretta discendenza da ciò, vi è la divisione tra le due Chiese sui dogmi mariani: gli ortodossi non accettano quello cattolico della immacolata concezione di Gesù e non condividono la formulazione di quello dell’assunzione di Maria al cielo, pur venerandola come Theotókos, madre di Dio.

Sui sacramenti, pur accettati nel loro numero e nella loro funzione sia dai cattolici sia dagli ortodossi, vi è poi una differenza di fondo: mentre la Chiesa romana divide nettamente il momento del battesimo (che ha luogo alla nascita della persona o poco tempo dopo con lo spruzzo dell’acqua benedetta sulla sua testa) da quello della prima comunione e della cresima, la Chiesa ortodossa collega il battesimo, la cresima (detta “confermazione”) e la comunione (detta “sacra cena”, effettuata sempre con pane lievitato e vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo), effettuandoli insieme alla nascita o poco tempo dopo, nel corso della stessa cerimonia religiosa: prima con la triplice immersione del bambino nell’acqua santificata, subito dopo con l’unione del “nuovo cristiano” con Dio attraverso la “confermazione” nella comunità dello Spirito Santo che lo conduce all’unione con Dio attraverso la “sacra cena” (la comunione), la quale rappresenta il “fine” dell’appartenenza alla Chiesa di qualunque cristiano.

La data della Pasqua è un’altra delle cause di divisione tra le due Chiese: per quella cattolica essa cade la domenica successiva alla prima luna piena di primavera, cioè dopo il 21 marzo; conseguentemente è sempre compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile, prima del successivo plenilunio. La ortodossa calcola invece la data della festività secondo l’antico calendario giuliano, sicché la Pasqua orientale cade in genere una settimana dopo quella cattolica e solo eccezionalmente le due date coincidono.

Il nodo “sessuale”

Vi è poi la questione irrisolta del divorzio tra i coniugi, mai accettato finora dalla dottrina cattolica, mentre gli ortodossi lo ammettono, seppure con maggior rigore dottrinale rispetto ai protestanti, per esempio se esso trae origine da un adulterio o da altri gravi motivi, come la violenza e lo stupro. Ancor più dirimente, la questione del celibato ecclesiastico – divenuto norma definitiva per la Chiesa romana solo con il quarto concilio lateranense del 1215 e ribadito poi nel corso del lunghissimo concilio di Trento di metà ‘500 – che gli ortodossi non condividono per i diaconi e i presbiteri, mentre lo esigono per i loro vescovi (molte delle Chiese riformate, com’è noto, non esigono il celibato ecclesiastico nemmeno per i loro vescovi e hanno accolto nell’ordinazione anche le donne).

Quello del celibato dei presbiteri, tutti uomini che nella tradizione orientale assumono il nome di pope o papàs e che hanno l’obbligo di lasciarsi crescere la barba (dato che le donne rimangono escluse anche nelle Chiese ortodosse dal sacramento dell’ordinazione), è un argomento che merita un approfondimento.

Fino al medioevo, infatti, il clero non era obbligato al celibato né all’astinenza sessuale, che venivano periodicamente “fortemente raccomandati” dai concili e dai papi, e quindi molti convivevano con le proprie donne anche se non sposati e persino con i propri figli. Nel concilio di Nicea del 325 era stata infatti approvata una disposizione per cui il celibato non andava imposto a vescovi, preti e diaconi già sposati prima dell’ordinazione, ma solo in virtù di un’antica tradizione della Chiesa.

Ancora nel 366 fu eletto papa Damaso I il quale al momento della sua elezione disconobbe la moglie e i due figli, anche se ciò non gli impedì durante la carriera di pontefice di avere una brillante vita sessuale contornato da donne e ragazzi. Tali fatti furono denunciati dal suo segretario, successivamente beatificato, il quale arrivò a scrivere che alcuni dei sacerdoti che lo circondavano sembravano anch’essi “mogli del papa”; ma nonostante simili denunce e la condanna del sinodo dei vescovi del 378, egli continuò a essere papa e dopo la morte fu addirittura canonizzato per aver indotto l’imperatore Teodosio I a dichiarare il cristianesimo come unica religione dell’impero romano.

Ancora nel 390 si faceva distinzione tra matrimonio e continenza, quest’ultima auspicabile ma vista più come una manifestazione della volontà di dedicarsi anima e corpo alla missione religiosa. Ma anche la continenza sessuale era soltanto da preferire ma non obbligatoria, tant’è che lo stesso Adriano II, eletto papa nel 867, era sposato e andò a vivere nella residenza papale del Laterano insieme alla moglie e a una figlia.

Fu solo dal Concilio di Pavia del 1022 che a Roma, essendo papa Benedetto VIII, fu introdotto l’obbligo del celibato ecclesiastico (che, ribadiamo, fino a quel momento era stato al massimo “consigliato”), obbligo poi confermato da Papa Leone IX con l’aggiunta del divieto di qualunque rapporto sessuale (con eventuali concubine) oltre che coniugale per i presbiteri.

Infine, dopo la riforma luterana che invece accettava il matrimonio dei presbiteri (definiti semplicemente “pastori”), il concilio di Trento con l’istituzione dei seminari per la formazione di sacerdoti celibi rese non più necessario ricorrere a uomini sposati per qualunque ordine sacro.

A distanza di secoli, nel 1965, il concilio Vaticano II ha riaffermato nel decreto Presbyterorum Ordinis la “convenienza” del celibato sacerdotale sia per l’imitazione di Cristo sia perché il sacerdote vivrebbe il celibato per rendere testimonianza non alla vita materiale ma alla futura vita spirituale.

Nelle Chiese ortodosse orientali la disciplina del celibato, in virtù del concilio trullano di Costantinopoli del 692, secondo cui il celibato non era condizione per l’ordinazione sacerdotale, si applica invece, come già accennato, solo ai vescovi (cosa invece possibile in molti casi nel variegato mondo delle Chiese riformate), anche se non è ammesso il matrimonio dei presbiteri dopo l’ordinazione sacra, né è ammessa l’ordinazione di un uomo sposato più di una volta (quando cioè resta vedovo o divorzia) o che abbia sposato una vedova, una donna divorziata o una prostituta.

Questa prassi è invece possibile, nell’àmbito del cattolicesimo, per i presbiteri delle Chiese orientali, ai quali si applicano le stesse “regole” della Chiesa ortodossa: i papàs italo-albanesi per esempio, possono sposarsi anche dopo l’ordinazione diaconale ma prima di quella presbiteriale, però se sposati non possono aspirare alla carica di eparca, cioè di vescovo.

Possono rimanere sposati, ma poi “invitati alla continenza”, anche quei presbiteri ordinati dalla Chiesa anglicana o dalle Chiese riformate che a un certo punto della loro vita fanno atto di obbedienza al papa tornando nell’alveo del cattolicesimo.

A differenziare il mondo cattolico latino da quello ortodosso (al quale si collega anche il cattolico-orientale) vi è poi il cerimoniale dei riti sacri e la stessa struttura degli edifici di culto (a croce greca gli ortodossi cioè a pianta centrica, a croce latina con la navata o le navate lunghe le chiese cattoliche), nonché il loro arredo interno, che a sua volta appare spoglio di immagini sacre nel mondo protestante per evitare che la venerazione di tali immagini possa determinare una vera e propria iconolatria.

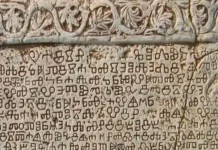

Significato delle icone

A proposito dell’iconografia sacra va fatto qualche altro approfondimento, a partire proprio dallo stesso termine (icona deriva dal greco εικόν), il quale non è traducibile solamente con “immagine”, in quanto identifica una raffigurazione sacra del messaggio delle Scritture, o meglio una rappresentazione figurale – e quindi immutabile – delle stesse attraverso modelli uguali da secoli. I volti dei santi, per esempio, che hanno perso la peculiarità dei rispettivi tratti individuali evidenziando piuttosto una caratteristica simbolica della figura del singolo personaggio, una proiezione (likì) per fungere da messaggio sempre perfettamente riconoscibile della propria soprannaturale spiritualità.

In pratica ogni icona, illustrando l’immagine di un santo piuttosto che un episodio delle Sacre Scritture, lo rappresenta al di fuori del tempo e dello spazio in tutte le sue parti, lo trasfigura in una visione attraverso la quale i personaggi rappresentati possano trasmettere ai vivi la loro appartenenza al mondo celeste e l’incorruttibilità del corpo terreno.

Proprio per questo, il disegno dei corpi o i tratti dei visi – a differenza della pittura sacra sviluppatasi in occidente dopo la rivoluzione di Giotto e dopo quella degli artisti del rinascimento italiano, germanico o fiammingo – deve allontanarsi dalle caratteristiche terrene e tenere conto invece di “canoni” solenni e codificati attraverso i gesti dei personaggi, o i loro volti dipinti in atteggiamento fisso e ieratico, privi di ogni caratteristica come i movimenti, le prospettive o le specifiche evidenze della natura e dell’ambiente circostante.

Oltre agli affreschi delle pareti delle chiese, le icone, quadri sacri per eccellenza della tradizione ortodossa bizantina (e naturalmente slava), sono considerate alla stregua di una finestra sul mistero di Dio e pertanto assumono la funzione di santificare i credenti tramite la preghiera che davanti a esse viene fatta.

L’icona si pone come un mezzo del dialogo, nell’àmbito del culto, tra l’uomo e Dio, rappresentando così una vera finestra tramite la quale i due possono guardarsi “faccia a faccia”: questa è la ragione per cui i volti del Cristo, della Madonna o dei santi hanno sempre lo sguardo fisso in avanti. Ma questo non basta a spiegare il significato profondo che sottostà a ogni icona: è come se essa costituisse e contenesse al suo interno un trattato di teologia a colori, anche se essi possono leggermente variare da Chiesa a Chiesa (le icone bizantine per esempio hanno sempre il fondo dorato, quelle del mondo slavo non tutte; poi in alcuni casi possono essere impreziosite da parti d’argento o d’oro, eccetera), ma ogni dettaglio della rappresentazione, ogni gesto dei personaggi rappresentati, così come le tinte delle loro vesti, hanno un significato codificato nel corso dei secoli e a questi l’artista (o, meglio, l’iconografo) deve attenersi.

Le icone possono avere ovviamente anche un valore estetico, ma esse vanno considerate nel contesto proprio, che è un contesto ecclesiastico: perciò non possono essere ridotte a strumento di promozione della fede, anche se rivestono un ruolo eminente nel trasmettere la fede stessa e la conoscenza di Dio. In tutto il mondo ortodosso, così come in quello cattolico-orientale, i fedeli le venerano, cioè rendono loro rispetto, in quanto oggetti sacri, onorando così le figure divine rappresentate.

L’onore reso all’immagine sacra va al suo “prototipo”, e il fedele che venera un’icona venera la figura divina che l’icona rappresenta. Per questo i fedeli si inchinano nelle chiese davanti alle icone e le toccano con le mani prima di farsi il segno della croce, come simbolo dell’appartenenza a Cristo. E sempre per questa ragione il segno della croce nel mondo ortodosso viene eseguito dai fedeli toccando il proprio corpo per tre volte dall’alto in basso e poi da destra a sinistra: il pollice, l’indice e il medio vengono uniti, a evocare la Trinità consustanziale e indivisibile, mentre l’anulare e il mignolo, raccolti nel palmo della mano, evocano le due nature di Cristo, quella umana e quella divina. La mano tocca quindi prima la fronte, poi il ventre (dove Gesù fu concepito da Maria), quindi la spalla destra e infine la sinistra, in ordine inverso alla tradizione cattolica e protestante.

Rispetto alle chiese cattoliche, le chiese ortodosse sono caratterizzate da un “muro di icone” che separa la parte dell’edificio a cui possono accedere i fedeli da quella a cui solo le persone ordinate (pope e diaconi) hanno accesso. Questo muro prende il nome di iconostasi e, tranne che nel corso delle messe, rimane chiuso allo sguardo dei fedeli, i quali non possono oltrepassarlo ma occupare solamente lo spazio antistante, cioè la navata, in genere unica.

Le tende che chiudono le porte di questo muro sacro vengono aperte soltanto durante la divina liturgia poiché rappresentano l’impenetrabilità del mistero divino. Pertanto, solamente nel corso delle funzioni religiose, rese solenni anche grazie alla ricchezza dei paramenti sacri indossati dai celebranti (il cui numero varia in relazione all’importanza della funzione religiosa), le porte aperte dell’iconostasi consentono ai fedeli di dare uno sguardo al vima (presbiterio), cioè alla parte posteriore all’iconostasi, detta anche “santuario” in quanto riservato, come già detto, ai soli celebranti: qui si trova l’altare sacro e nessuna donna può mai avervi accesso nemmeno per le pulizie.

Dentro gli edifici sacri

Una differenza liturgica estremamente importante tra le chiese dei due riti è legata proprio alla posizione dell’altare, che con il concilio Vaticano II nelle chiese cattoliche di rito latino è stato rivolto verso il pubblico, posizione uguale a quella già da tempo presente nei templi delle Chiese riformate. L’utilizzo dell’altare originario, con il sacerdote che dà le spalle nel corso della messa all’assemblea del popolo riunita nella navata della chiesa, è rimasto nell’àmbito del cattolicesimo solo alle celebrazioni di rito bizantino e di rito tridentino (o “romano antico”), rito quest’ultimo che prevede anche l’uso della lingua latina in alcune o, a volte, in tutte le parti delle funzioni liturgiche.

Le aperture nell’iconostasi delle chiese ortodosse, che mettono in comunicazione il santuario con la navata, sono tre, simmetricamente disposte: solo la parte centrale, che è anche la più grande ed è detta “porta santa” o “porta regale”, è quella dalla quale transita il pope (o il papàs nella liturgia cattolico-orientale) che officia la funzione, mentre la porta visibile ai fedeli alla destra di quella regale è riservata ai diaconi, cioè ai ministri del culto che non hanno ricevuto l’ordinazione presbiteriale, e quella del lato opposto agli altri pope che assistono alla funzione come concelebranti.

La porta santa è caratterizzata in molti casi nella parte centrale dalle icone dell’Annunciazione, l’arcangelo Gabriele nel battente di sinistra e la Madonna in quello di destra. Nella parte inferiore possono essere rappresentati i quattro evangelisti, uno per ciascuna specchiatura delle ante. L’architrave riporta invece l’immagine dell’Ultima Cena, simbolo del sacramento dell’Eucarestia e simbolo anche dell’accesso all’altare sul quale si preparano il pane e il vino eucaristici, sopra il quale sono collocate la croce, le lampade sacre e la cosiddetta “arca”, in cui si conserva il pane consacrato per l’eucarestia.

La porta diaconale riporta spesso l’immagine dell’arcangelo Gabriele e conduce alla sacrestia; la porta settentrionale, a sinistra rispetto alla navata, riporta invece l’immagine dell’arcangelo Michele e dà anch’essa accesso all’altare, ma come già detto è riservata agli altri officianti della funzione religiosa. Le parti superiori dell’iconostasi presentano immagini di santi o rappresentazioni di episodi riportati nei Vangeli, tra i quali spiccano le azioni salvifiche di Cristo nella sua vita terrena, a partire dalla natività per finire con la resurrezione. Alla sommità centrale dell’iconostasi, al di sopra dell’immagine dell’Ultima Cena, si trova infine l’immagine della croce che proietta lo sguardo dei presenti verso la decorazione pittorica del tetto del presbiterio, con la raffigurazione nel catino absidale di Dio Padre o del Cristo Pantocratore.

Importanza della ritualità

Nel corso delle celebrazioni sacre vengono ripetuti ancora oggi, immutati rispetto al passato, gli antichi gesti carichi di simbolismo dell’antica dottrina bizantina. I salmi cantati accompagnano sempre le lunghe e solenni liturgie nelle quali si alternano, alle lunghe letture di testi biblici, le lente processioni accompagnate dalla dispensa di incenso in tre direzioni – avanti, destra, sinistra – sempre come simbolo della Trinità.

La divina liturgia (così nella Chiesa ortodossa viene indicata la celebrazione della messa e dell’eucaristia) si apre con la pròthesis, cioè con le preghiere di vestizione dei celebranti e il rito di preparazione del pane necessario per l’eucaristia. Mentre ha luogo questa fase iniziale, i fedeli cantano la grande Dossologia. Segue la liturgia della parola (detta anche “liturgia dei catecumeni”, poiché nell’antichità era l’unica alla quale potevano assistere i catecumeni, cioè i non ancora battezzati), comprendente la grande litania di pace (irinikà), il canto dei tre salmi (antifone), la processione dei celebranti col Vangelo (isodos), che costituisce l’elemento visivo caratteristico della celebrazione poiché il Vangelo viene fisicamente portato in mezzo ai fedeli.

Quindi hanno luogo le letture delle Epistole o degli Atti degli Apostoli e quella del Vangelo oltre all’omelia del pope. Segue la liturgia dei fedeli (così chiamata perché nell’antichità solo i battezzati in stato di grazia vi erano ammessi), con una processione per trasportare sull’altare i sacri doni (il pane e il vino preparati durante la pròthesis); ne fanno parte una litania, l’abbraccio di pace, la professione di fede con la recita del Credo, preceduta dal segno di pace, quindi l’anafora (o preghiera eucaristica) e l’eucaristia con il pane intinto nel vino; chiudono la divina liturgia alcune orazioni, la litania di ringraziamento e il congedo dei celebranti con la benedizione dei presenti. Si tenga conto che tutti i testi delle preghiere sono cantati, come gli inni e le litanie, comprese le varie orazioni, il Credo e le letture bibliche.

Ritornando alle icone, di norma eseguite su legno, che adornano sempre la chiesa ortodossa e davanti alle quali avviene la confessione (nelle chiese ortodosse non esistono i confessionali), si dice che esse non vengano dipinte ma “scritte”, seguendo rigide disposizioni ecclesiastiche e secondo modelli che, come già detto, si ripetono uguali a se stessi da centinaia di anni. L’iconografo si prepara con la preghiera e il digiuno prima di iniziare a dipingere una nuova icona e deve rispettare in corso d’opera una serie di regole tramandate dai Padri della Chiesa: il silenzio, la castità, la meditazione e la preghiera. Infine, una volta completata, l’icona deve essere benedetta per potersi caratterizzare come dipinto sacro.

Le regole iconografiche a cui si devono da secoli attenere i “pittori” sono la ragione stessa per cui non esiste una vera evoluzione nella pittura sacra delle chiese ortodosse (alle quali si rifanno anche quelle cattoliche orientali, come per esempio quella albanese d’Italia) paragonabile a quella dell’arte sacra occidentale, differenziatasi nei secoli per modelli, scuole, stili ed espressioni.

Questa è altresì la ragione per cui, sempre a differenza dell’arte sacra occidentale, il modello iconografico bizantino non ha mai portato alla fama singoli artisti: l’icona è rimasta astorica espressione del divino imponendo sempre agli iconografi – sia nella realizzazione di cicli pittorici all’interno delle chiese, sia nella realizzazione di singoli esemplari grandi e piccoli anche a uso privato – di rimanere fedeli ai canoni immutabili del passato, senza alcuna personalizzazione, né tanto meno l’apposizione di una “firma” che ne evidenziasse la paternità.

I soggetti come si accennava sono il Cristo benedicente, la Vergine e il Bambino, i santi. Talvolta le “icone familiari” hanno un elemento centrale (la Madonna col Bambino) e vari piccoli volti di santi tutt’attorno che incorniciano la figura centrale; mentre i cicli di affreschi o le icone alle pareti delle chiese possono riprodurre sia Cristo sia la Madonna col Bambino, sia figure di singoli santi (San Nicolò, San Demetrio, San Giorgio, eccetera). Sono presenti anche storie bibliche che, come i volti dei santi, si ripetono anch’esse sempre uguali nella formulazione dell’opera, e vengono poi sistemate alle pareti delle chiese seguendo anche qui un’uguale e determinata disposizione interna.

Non solo i visi dei santi, ma anche i colori, ottenuti da materiali naturali e diluiti con rosso d’uovo e aceto, offrono sempre la stessa peculiarità: il fondo dorato prevale nella tradizione bizantina in quanto considerato il massimo segno della presenza del divino, ma non in quello slavo, soprattutto russo; ma resta la rigida logica per cui il blu è il segno del divino (come il cielo) e il rosso il segno dell’umanità e del sacrificio (come il sangue).

L’ebraismo slavo

Altrettanto variegato appare nel mondo slavo il culto ebraico, alimentato da quella che fino alla fine dell’800 rappresentò la più vasta comunità ebraica del mondo: nel 1880 l’impero zarista ospitava nei suoi territori i due terzi di tutti gli ebrei viventi, sparsi in Russia, in Polonia e negli altri territori dell’impero. Qui la comunità era nel tempo fiorita sviluppando molte delle tradizioni culturali e religiose distintive dell’ebraismo moderno, anche se non erano mancati i periodi nei quali gli ebrei, per la loro religione o per le attività che svolgevano, avevano subìto politiche discriminatorie, se non vere e proprie persecuzioni.

Una delle più dure repressioni fu quella attuata dallo zar Alessandro II e dal suo successore Alessandro III i quali, influenzati dal consigliere e giurista Konstantin Petrovič Pobedonoscev, aderirono alla vecchia dottrina nota come “ortodossia, autocrazia e nazionalismo”. Le politiche via via sempre più antisemite adottate sotto Alessandro III avevano lo scopo di promuovere un antisemitismo popolare con la scusa che gli ebrei avevano ucciso Gesù e ora tentavano di opprimere anche gli slavi cristiani.

La Russia e soprattutto l’Ucraina furono interessate da una grande ondata di pogrom antisemiti in molte città. Migliaia di case di ebrei furono distrutte e numerose famiglie furono ridotte in condizioni di estrema povertà. Un gran numero di uomini, donne e bambini rimasero feriti e alcuni di essi morirono. Lo stesso Dostoevskij diede una mano all’establishment culturale e politico dell’epoca, insistendo nei suoi romanzi su figure di ebrei descritti sempre come spie, imbroglioni, sfruttatori, opportunisti, attaccati al denaro in modo spasmodico, secondo gli stereotipi della cultura russa dell’800.

Al momento della rivoluzione e della nascita dell’urss molti ebrei russi, quindi, avevano già preferito emigrare per stabilirsi altrove, e la tendenza crebbe ancor più con l’avvento del comunismo bolscevico che impedì ogni forma di religione, pur pretendendo l’assoluta uguaglianza degli individui di fronte allo Stato, senza discriminazioni per sesso, istruzione o altro. Gli ebrei a questo punto iniziarono a concentrare le loro ondate migratorie in Palestina, nel territorio dove sarebbe poi sorto lo stato di Israele, oltre che nel resto dell’Europa, soprattutto in Germania, Cecoslovacchia e Olanda, e poi nel Nordamerica, in particolare negli Stati Uniti.

Con il nazismo ebbe luogo il genocidio sistematico delle comunità ebraiche nei territori occupati da Hitler; ma, sebbene ne parlino in pochi, a tale genocidio non mancò di dare una mano anche l’urss di Stalin. Fu così che nel corso della seconda guerra mondiale vennero uccisi in Europa quasi sei milioni di ebrei. Cio nonostante, anche dopo la massiccia emigrazione in Israele e negli Stati Uniti seguita alla guerra, gli ebrei residenti in Russia e negli Stati dell’ex impero sovietico costituiscono ancora oggi una delle maggiori comunità ebraiche d’Europa. 7)

È proprio da queste comunità che deriva la cultura dell’ebraismo “ortodosso”, minoritaria nell’America settentrionale (dove il contatto con le varie etnie presenti ha modernizzato la cultura delle comunità ebraiche a mano a mano che queste si ingrandivano con le varie ondate migratorie), ma del tutto maggioritaria in Israele e nell’Europa slava, all’interno della quale fu elaborata nei secoli dai vari rabbini, 8) autoalimentandosi e generando quella che oggi è a tutti gli effetti la cultura d’Israele.

Per comprendere il senso e la portata di questa secolare cultura basta visitare quanto resta dell’antico ghetto ebraico di Praga, il quartiere di Josefov, che prese il nome dall’imperatore Giuseppe II e che fin dal ‘200 vide gli ebrei stanziarsi in migliaia entro i suoi confini, dando vita a un abitato labirintico formato da un insieme di modeste case in legno. Quella di Praga fu di fatto una delle maggiori comunità ebraiche del mondo, con ben quarantamila residenti, ma i nazisti la privarono repentinamente dei suoi componenti, destinati a diventare inquilini dei terribili campi di sterminio in cui morirono quasi tutti.

Finita la guerra, il quartiere, che era stato risanato da un’energica ristrutturazione di fine ‘800, è stato amorevolmente restaurato, anche se del passato conserva soltanto alcune delle sinagoghe esistenti prima della guerra; ma sono ancora vivi i ricordi di mille anni di storia e di convivenza, non sempre pacifica, tra il popolo ebraico e gli altri praghesi appartenenti a diverse dottrine religiose che portarono comunque anche qui a vari pogrom.

Se la visita del ghetto praghese riesce a fornire un’idea concreta della storia della cultura ebraica europea, non a caso legata strettamente al mondo slavo, per comprendere l’ebraismo odierno, o meglio quello che si autodefinisce “ortodosso”, cioè legato alla tradizione, bisogna adesso fare alcune precisazioni. Per quanto non si possa considerare un unicum culturale, la corrente ebraica ortodossa contemporanea mantiene la stessa filosofia di base e la stessa struttura legale del passato, durante i tempi di Mosè o durante le ere della Mishnah e del Talmud. Tuttavia non esiste un’unica istituzione religiosa che si professi “ortodossa”, né esiste uno specifico ordine “canonico” di princìpi di fede. L’ortodossia ebraica moderna ritiene semplicemente che la legge ebraica (halakhah) sia normativa e vincolante, e allo stesso tempo assegna un valore positivo all’interazione con il mondo moderno.

Rimane alla base dell’ebraismo ortodosso il principio dell’identità storica degli ebrei: sono tali coloro che nascono da madre ebrea o si convertono all’ebraismo secondo la legge e le tradizioni ebraiche. L’ortodossia rifiuta quindi la discendenza patrilinea quale mezzo per stabilire l’identità nazionale ebraica e, allo stesso modo, condanna il matrimonio misto, considerato come un rigetto deliberato della cultura ebraica, il che esclude le persone esogame (sposate a un non ebreo o a un ebreo non ortodosso) dalle comunità ebraiche ortodosse. Ovviamente i non ortodossi esercitano una religione meno vincolante nei princìpi, nelle regole sociali e nell’ancoraggio al passato.

Le “etnie” ebraiche

Al di là della pratica religiosa, dobbiamo poi considerare come, più che da una sola comunità, gli ebrei di oggi discendano quantomeno da due gruppi, differenti su base etnica, ma uniti spesso dall’uso della lingua liturgica e del credo religioso: gli ebrei ashkenaziti e gli ebrei sefarditi.

I primi sono gli eredi delle comunità ebraiche di lingua e cultura yiddish stanziatisi nel medioevo nell’Europa, in particolare nella valle del Reno (nella lingua parlata dagli ebrei nel periodo medievale, Aschenatz era il nome della regione franco-teutonica del Reno e ashkenazita significa letteralmente “germanico”). Qui numerosi ebrei erano emigrati lasciando la Sicilia arabizzata e la Palestina dove Maometto aveva imposto la nuova religione, ma a questi si unirono ben presto altre comunità stanziate nelle aree dell’Europa che nel frattempo erano state occupate dalle migrazioni slave. Fu per questa ragione che a partire dall’XI secolo furono considerati ashkenaziti, tour court, i popoli di religione giudaica che parlavano yiddish, vivevano nell’Europa orientale e si erano uniti agli ebrei della prima diaspora. Oltre alle comunità renane del sacro romano impero, gli ashkenaziti formarono nuove comunità anche nell’est europeo, a Praga, a Cracovia, a Varsavia, a Leopoli, a Kiev, a Mosca, integrandosi con i nuovi slavi: ashkenazita fu pertanto da quel momento considerato sinonimo di ebreo dell’Europa centro-orientale.

Accanto agli ashkenaziti l’altra grande comunità ebraica diffusa in tutta Europa, ma solo in piccola parte negli stati slavi, è quella dei sefarditi, formata da ebrei nativi originariamente dei Paesi arabi e poi emigrati nell’Europa del sud. Il termine sefardita significa letteralmente “spagnolo” e indica per estensione la comunità ebraica che ha mantenuto il rito presente in Spagna e Portogallo al tempo della loro cacciata nel 1492. In realtà questo rito, detto non a caso anche “spagnolo”, è stato mantenuto in poche comunità isolate, anche se ha influenzato la cultura ebraica con la sua forte componente cabalistica.

Comunque sia, esistono alcune modeste differenze di rito dovute alle diversità di tradizione, ma che vengono notate solamente per il significato attribuito loro dagli ebrei strettamente osservanti.

Per esempio, i servizi liturgici sefarditi sono identici ogni giorno, mentre nella tradizione ashkenazita si recitano preghiere differenti legate ai vari giorni. Nel periodo di Elul (il mese lunare mancante di ventinove giorni corrispondente al periodo estivo, che va grosso modo da metà agosto a metà settembre), i sefarditi recitano le preghiere penitenziali (selichot) per un mese, gli ashkenaziti solo per una settimana. I sefarditi mangiano legumi nella ricorrenza della Pesach (la Pasqua), a differenza degli ashkenaziti che se ne astengono. I sefarditi sono poi molto più severi nel rito della macellazione degli animali, controllando i polmoni per verificare che non vi sia penetrato sangue, mentre gli ashkenaziti sono meno attenti nel considerarle commestibili, e quindi per loro potrebbero essere kasher carni che non sono tali per i sefarditi. E così via.

Semmai, più evidenti sono alcuni effetti esteriori delle comunità. Gli ebrei ortodossi sono spesso identificati come tali per il loro abbigliamento e per le loro abitudini nella vita familiare: le donne ortodosse tradizionalmente vestono coprendo la maggior parte del corpo; inoltre molte di quelle sposate hanno l’abitudine di uscire con la testa coperta da un velo o una fascia; mentre gli uomini ortodossi usualmente indossano sul capo lo zucchetto (kippah), quando addirittura non si fanno crescere i capelli che poi chiudono in frange chiamate tzitzit.

Vi sono poi gli ashkenaziti haredim, gli ultra-ortodossi, che praticano con severità la religione e proteggono la verità teologica con il loro isolamento dalla cultura generale che li circonda. Portano la barba lunga, indossano vestiti neri e non lasciano mai il capo scoperto, coprendo i capelli con un cappello anch’esso nero, estate e inverno, ritenendo che anche il vestire in modo tradizionale sia un mezzo importante per garantire e preservare l’identità ebraica. Inoltre non usano mezzi anticoncezionali, e questo fa sì che il loro numero sia in grosso aumento laddove tali comunità si sono insediate.

In ogni caso, come base del culto religioso ogni ebreo si riconosce nella frequentazione della sinagoga (dal greco συναγωγή, “adunanza”). La parola stessa è la traduzione del termine ebraico בית כנסת (bet knesset, appunto “casa dell’assemblea”).

La pianta di quasi tutte le sinagoghe è quella di una basilica a tre navate, orientata in modo che i fedeli, in conformità al principio contenuto nella Bibbia (Daniele 6-11), recitino le preghiere rivolti verso Gerusalemme. All’interno è sempre presente l’arca-armadio (aròn hakkodeš – אָרוֹן הַקֹּדֶשׁ) contenente i rotoli delle Sacre Scritture (la Torah), incastrata nella parete orientale, che quindi guarda anch’essa verso Gerusalemme, mentre il pulpito di chi è incaricato di leggere il testo (ammùd – עַמּוּד) sta di fronte, al centro della sala o nella parte opposta, in posizione rialzata.

Sopra l’arca-armadio rimane sempre accesa una luce, detta ner tamìd (נֵר תָּמִיד), cioè la lampada eterna, che ricorda la menorah del tempio di Gerusalemme rimasta miracolosamente accesa per otto giorni, nonostante la sconsacrazione dei saccheggiatori seleucidi.

L’unica differenza fondamentale tra il culto ebraico ortodosso e quello riformato è che nelle sinagoghe ortodosse uomini e donne devono sedere in aree separate, in alcuni casi situate in modo che gli uni non possano incrociare gli sguardi delle altre.

L’islam e gli slavi

E veniamo alla terza religione monoteista che si professa in alcune aree del mondo slavo, l’islam. Alcuni popoli minoritari slavi sono prevalentemente di religione islamica; tra questi in particolare i gorani e i pomacchi.

I gorani sono un’etnia del ceppo slavo meridionale caratterizzata dal culto religioso musulmano sunnita, originaria della regione montuosa di Gora, tra Kosovo, Albania e Macedonia, che non raggiunge complessivamente i sessantamila individui. La maggior parte di essi vive ancora in questo triangolo montagnoso, e in particolare in Kosovo, nella cittadina di Dragash e nei paesini circostanti. Gli altri gorani occupano la zona nord-occidentale dell’attuale Repubblica della Macedonia del Nord, in particolare la Sar Planina, la cui città più importante è Tetovo, e nell’Albania nord-orientale, in particolare attorno a Shishtavec, nella provincia di Kukës.

Tra la Bulgaria e la Tracia greca e turca vivono invece i pomacchi. Non si sa molto sulle loro origini, se non che si tratterebbe di slavi insediatisi soprattutto nel territorio dell’attuale Bulgaria, tra le alture dei monti Rodopi, dapprima cristianizzati e successivamente convertiti alla religione musulmana nei secoli del dominio ottomano nei Balcani (sorte comune con i gorani). Anche la stessa origine del nome “pomacchi” è incerta. Secondo alcuni studiosi bulgari, il termine deriverebbe dall’antico slavo помагач, ancora vivo nel croato pomagač, termine che significa “aiutante” o “accessorio” e che designava le truppe ausiliarie slave entrate a far parte dell’esercito ottomano. Altri linguisti ne vedono l’origine nel termine помохамеданчени, in caratteri latini pomohamedančeni, nel senso di “islamizzati”.

Oggi si contano complessivamente trecentocinquantamila pomacchi, dei quali poco meno di trecentomila vivono ancora in Bulgaria, cinquanta-sessantamila nella Tracia (tra Grecia orientale e Turchia europea), e i rimanenti, in piccoli gruppi, in Albania, nella Macedonia del Nord e in Kosovo, dove si sono spostati in tempi più recenti per sentirsi più liberi di professare il loro credo islamico.

Ma esistono un paio di Stati balcanici in cui l’islam è il culto religioso maggiormente praticato: la Bosnia Herzegovina (stato a maggioranza etnica slava) e il Kosovo (stato a maggioranza etnica albanese ma con minoranze slave, soprattutto serbe). Sono proprio i bosgnacchi (musulmani bosniaci) il gruppo slavo più consistente, conseguenza della conversione all’islam dei loro antenati (così come di gran parte degli albanesi che non lasciarono la loro terra, dopo la disperata resistenza contro i turchi, per dirigersi sull’altra sponda dell’Adriatico, come fecero gli arbëreshë i quali, pur di rimanere cristiani, ricrearono le loro comunità nel sud d’Italia).

La conversione avvenne in tempi diversi, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, allorquando i popoli balcanici furono posti di fronte alla scelta tra diventare schiavi o rinnegare il cristianesimo e abbracciare la religione di Maometto: l’islam, infatti, permetteva agli schiavi di raggiungere la loro libertà e rendeva la liberazione dalla schiavitù un atto virtuoso, soprattutto se questa avveniva attraverso la loro conversione, dato che l’islam impediva ai musulmani di ridurre in schiavitù altri musulmani.

Una “dorsale verde”, incastonata tra Bosnia, Herzegovina, Macedonia e Kosovo, oltre che Albania, percorre quindi i territori dell’ex Iugoslavia. La maggioranza delle comunità aderisce allo hanafismo, una delle quattro scuole del sunnismo, come conseguenza del fatto che nell’impero ottomano era proprio l’hanafismo la dottrina prevalente. Lo hanafismo (in arabo: ﺣﻨﻔﻴـة), costituito verso la fine dell’VIII secolo come frutto dell’elaborazione dottrinale del suo fondatore, Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān, fu adottato come principale “scuola legale” dagli islamici dell’impero ottomano. Esso riconosce il Corano (hadith), il consenso (ijma), l’analogia legale (qiyas), la preferenza giuridica (istihsan) e le consuetudini normative (urf) come fonti della sharia, la legge islamica che a sua volta opera ancora oggi come codice legale, giuridico, politico e finanziario per la popolazione degli Stati islamici, dove nessuna norma in contrasto col Corano può essere adottata.

L’islam sunnita, nell’àmbito della tradizione hanafita, si fonda sull’obbligo per tutti gli uomini di recarsi almeno il venerdì alla moschea (termine che letteralmente in arabo significa “luogo da dove ci si prosterna”) per il rito collettivo della preghiera sotto la supervisione di un imam, che funge da guida spirituale della comunità; e sull’obbligo di osservare i cosiddetti “cinque pilastri fondamentali”: la testimonianza di fede (shahada) in un dio unico (Allah) e nel suo messaggero (Maometto); la preghiera quotidiana (salat), che ogni buon musulmano ha l’obbligo di fare rivolgendosi verso la Mecca cinque volte al giorno per tutta la vita; l’elemosina ai bisognosi (zakat), cioè l’obbligo di donare una parte della propria ricchezza a chi ne ha bisogno almeno una volta all’anno; il digiuno (sawm) durante il mese di ramadan, considerato perciò sacro, che consiste nel non assumere durante il giorno cibo e acqua e nel non avere rapporti sessuali fin quando non tramonta il sole; e il pellegrinaggio (hajj) alla Mecca, richiesto a ogni musulmano almeno una volta nella sua vita, sempre che ne abbia le possibilità economiche e/o di salute.

La moschea è un luogo di culto molto diverso dalle chiese cristiane e anche dalle sinagoghe ebraiche. È infatti costituita da due parti: un vasto cortile rettangolare, esterno alla parte coperta, quindi a cielo aperto o con portici e gallerie lungo i lati, in cui si trova sempre una fontana per le abluzioni che il fedele deve compiere prima di rivolgersi ad Allah; e la parte coperta, dove si trova una sala destinata alla preghiera, che appare sempre priva di qualsiasi oggetto di culto e di qualsiasi immagine umana, anche se spesso è decorata. Qui non vi sono sedili o panche per i fedeli che restano in piedi durante le funzioni o inginocchiati a terra, sui tappeti in genere posti sul pavimento.

Dal punto di vista architettonico la sala è poi caratterizzata da una nicchia, chiamata mihrab, ricavata nella parete orientata verso la Mecca, che indica esattamente la direzione verso cui il fedele deve rivolgersi per la sua preghiera. Alla destra del mihrab si trova il pulpito (chiamato minbar), generalmente sopraelevato, da dove durante il rito sacro del venerdì l’imam pronuncia la sua predica rivolgendosi ai fedeli.

All’esterno dell’edificio si eleva infine il minareto (in arabo manār, letteralmente “faro”), una sorta di campanile a torre, presente anche in più esemplari nelle moschee maggiori (ne esistono addirittura con quattro minareti), dal quale il muʾadhdhin (muezzin) cinque volte al giorno chiama alla preghiera i fedeli, ed è l’elemento che marchia strutturalmente lo skyline delle città musulmane.

Tra le altre scuole islamiche diffuse nell’area balcanica, seppur minoritarie, vi è poi quella alawita, di stretta discendenza anatolica, che non impone l’obbligo delle cinque preghiere rituali quotidiane e le cui cerimonie religiose non vengono celebrate in una moschea ma in luoghi sacri chiamati cemevi (letteralmente “casa della comunità”), con danze e musiche e la partecipazione contestuale delle donne. Qui appare centrale, non la figura dell’imam ma quella del dede, leader spirituale che trae la sua legittimazione dal fatto di provenire da una famiglia che vanta una discendenza diretta dalla famiglia del profeta Maometto.

Gli alawiti possono essere considerati i fedeli di una tradizione islamica “riformata”, dato che non considerano la donna una figura sopposta a quella maschile, hanno tolleranza nei confronti di chi beve bevande alcoliche e seguono una teologia che insiste particolarmente sull’esperienza religiosa intesa come ricerca individuale e interiore in cui uomini e donne siedono a fianco a fianco condividendo lo stesso spazio.

Un’altra scuola islamica, molto attiva tra i fedeli albanesi e kosovari anche se del tutto minoritaria per numero di fedeli, è quella detta bektashi, ancora più “moderna” e ancor meno legata alle regole dell’islam ortodosso. Forse con un po’ di superficialità si potrebbe definire la forma più “laica” dell’islam, dato che la modernità di questo ordine è legata alla concezione dell’uomo al centro del mondo, con il suo pensiero e la sua libertà. Da ciò consegue la strenua difesa della tolleranza interreligiosa anche con chi professa altri culti, come cristiani ed ebrei. I bektashi sono infatti abituati, più che alle cerimonie religiose e alla preghiera in moschea, alla meditazione in solitudine, guidati naturalmente dai testi sacri, non solamente dal Corano ma anche dalla Bibbia, dai Salmi e dalla Torah, ispirandosi alle vite degli uomini illustri, i baba.

Ma hanno anche i loro luoghi sacri: la loro pratica religiosa ruota attorno alle teqqe, i luoghi di culto dove i fedeli si ritrovano a pregare con una liturgia unica per uomini e donne e dove sono sempre presenti le tombe dei baba venerati come uomini santi con le candele accese in loro onore, forse un prestito dal cristianesimo che incrementa l’aura di spiritualità che avvolge le teqqe.

Islam e identità etnica

Il quadro è quindi molto frastagliato, ma a fronte della sua natura variegata c’è comunque un tratto che accomuna l’islam balcanico. In tempi recenti esso ha spesso assunto caratteristiche fortemente identitarie. In molti casi si evidenzia un legame tangibile tra l’adesione all’islam, l’appartenenza a una comunità etnica e la “fede” in una causa nazionale. Questa è stata la ragione per cui l’occidente ha spesso considerato, soprattutto dopo l’11 settembre, il territorio balcanico come una sacca di islamismo militante colma di guerriglieri pronti a essere arruolati in Afghanistan, in Iraq e sui vari fronti della jihad.

Sullo sfondo c’era comunque l’esigenza dei musulmani di Bosnia a usare il loro credo religioso, nel corso dei conflitti dell’ultimo ‘900 in quest’area, per marcare la loro precisa identità storico-culturale e differenziarsi dalle altre due etnie del Paese, croati e serbi. Negli anni ‘90 del secolo scorso, quando sulla Bosnia iniziarono a soffiare i venti di guerra, infatti, la causa islamica si affacciò prepotentemente sulla scena politica e costituì il pilastro che sancì la rielaborazione identitaria della cultura bosgnacca; la vicenda religiosa divenne fattore unificante dei musulmani di Bosnia e strumento con cui distinguere la loro vicenda storico-culturale da quella dei serbi e dei croati.

A questa dinamica interna s’è affiancata, nel corso del conflitto con i serbi, una penetrazione dell’islam radicale internazionale, con diversi mujaheddin provenienti dall’Arabia Saudita, dalla Cecenia e da altri Paesi del Caucaso che arrivarono in Bosnia e si arruolarono nelle file dell’Armija, l’esercito bosgnacco, per la loro guerra santa. E se oggi, con la Bosnia Herzegovina che ha chiesto l’adesione all’Unione Europea molte cose sono cambiate, tuttavia rimane sempre una miccia accesa e pronta a esplodere con tutte le sue eventuali conseguenze interetniche.

Quanto a Sarajevo, la capitale del Paese (oltre che storica roccaforte degli slavi musulmani nei Balcani), non è sicuramente la “Teheran d’Europa” che i serbi propagandisticamente continuano ancora oggi a descrivere, ma è ormai comunque una città musulmana nei ritmi della cultura e nei tempi della politica. Insomma, non è sicuramente più la “Gerusalemme d’Europa”, grazie alla coesistenza di un tempo delle tradizioni serba, musulmana e croata, oltre a quella ebraica.

La stessa miccia è pronta a infiammarsi nell’area caucasica, dove la Federazione Russa cerca di fronteggiare con ogni mezzo l’avanzata maomettana da sud. In questo caso si tratta della faccia spesso più radicale dell’islam, sia sunnita sia sciita, alimentata quest’ultima dalle mire di espansione culturale dell’Iran (non a caso questa area è anche terreno di scontro teologico-politico tra le due nazioni più importanti del vicino oriente, Iran e Arabia Saudita, entrambe depositarie storiche delle due vie coraniche).

L’area, dove l’Eurasia si fonde impedendo di delimitare con confini stabili ciò che andrebbe considerato Europa e ciò che invece è sicuramente Asia, fu abitata fin dall’antichità da popolazioni stanziali e nomadi che ebbero il primo incontro con la cultura arabo-islamica a metà del VII secolo d.C., quando il califfato elettivo penetrò in quelli che erano i territori dell’impero sasanide. Sotto il califfo Omar vennero occupate parti dei territori oggi appartenenti all’Armenia e all’Azerbaijan, ma il suo esercito si spinse fino all’estremità meridionale della Russia, con la religione islamica che soppiantò gradualmente ogni altra religione presente (il cristianesimo, lo zoroastrismo, l’ebraismo e finanche alcuni culti pagani residui). La diffusione dell’islam avvenne prima a sud per poi espandersi attraverso la Transcaucasia verso nord, quando tutto il Caucaso cadde sotto l’influenza dell’impero di Gengis Khan.

Alla fine del XVI secolo la zona finì sotto il controllo del regno russo, nonostante le mire dell’impero ottomano, e così cristianesimo ortodosso e islam dovettero convivere per secoli fino ai giorni nostri. Il controllo sovietico continuò la russificazione della Ciscaucasia, tramite l’imposizione dell’ateismo di Stato e la deportazione degli abitanti verso remote zone dell’Asia centrale e della Siberia. Numerose furono le morti, molti villaggi rimasero disabitati, la cultura orale si impoverì; finché i sopravvissuti e i loro eredi non ottennero il permesso di tornare alle loro terre d’origine a partire dalla fine degli anni ‘50 del secolo scorso.

Non appare strana, quindi, l’attuale situazione che vede spesso in molte città della Ciscaucasia convivere, vicine tra loro, chiese e moschee, alcune antichissime e altre di più recente costruzione, come quella gigantesca – edificata nel nostro secolo a Groznji, la capitale cecena – conosciuta anche con il nome “cuore della Cecenia”.

Fenomeni di questo genere sono accaduti anche in Daghestan, Inguscezia, Kabardino-Balkaria, Karačaj-Circassia e Ossezia, dopo il superamento degli anni dell’ateismo di Stato dell’Unione Sovietica in cui tantissimi edifici di culto sia cristiani sia islamici erano stati trasformati in magazzini e depositi. Oggi quegli edifici vengono restaurati e ne vengono costruiti di nuovi, per riprendere il loro posto nelle società e nelle culture dei popoli locali, alimentando in molti casi anche quel fervore nazionalistico che ha portato alle recenti guerre armate o striscianti tra le frange più integraliste della popolazione cristiano-ortodossa russofila, da un lato, e popolazione di fede islamica antirussa, dall’altro, con l’intervento delle truppe russe che, nel sedare i “disordini”, hanno cercato di riportare queste repubbliche dell’impero di Putin nuovamente sotto l’abbraccio stretto di Mosca.

I residui dell’ateismo post-comunista

Essendo stato il ruolo dell’ateismo così predominante nella cultura ultradecennale della Russia e degli altri Paesi dell’orbita sovietica, non deve meravigliare se ancora oggi, dopo tanti anni dalla caduta del muro di Berlino e dall’ammainamento della bandiera rossa dal Cremlino, proprio nell’area slava rimanga vivo, quasi come un’ulteriore religione, l’ateismo.

Forse non è più di moda l’ateismo marxista-leninista, secondo il quale la religione è l’oppio dei popoli, ma è anche difficile avere delle cifre precise sulla popolazione della Russia, dell’Europa centro-orientale e del Caucaso che sia effettivamente agnostica o atea, più che cristiana o, ben più raramente, islamica seppur non professante.

Parte della popolazione che si dichiara atea o agnostica ha comunque ricevuto un’educazione religiosa, e in qualche modo osserva alcuni precetti o comunque ha dei legami culturali con una religione, anche se da anni non prega e non entra né in una chiesa né in una moschea né in una sinagoga né in qualsiasi altro luogo di culto.

Ma, al di là del marxismo, più o meno abbandonato, e dell’indifferenza filosofica verso il trascendente, l’ateismo anche se non più di Stato rappresenta per alcuni individui, abituati da anni a negare ogni religiosità esteriore, esso stesso una religione seppur alternativa in grado di indirizzare comunque comportamenti e vita sociale.

N O T E

1) Matteo Zola, La conversione degli slavi al cristianesimo tra Roma e Costantinopoli, da “Slavia-East Journal”, Febbraio 2015.

2) Ibidem.

3) Come nota sempre Zola nello stesso articolo, “i metodi della conversione sono stati diversi. Il potere papale si affidava alla spada dei cavalieri franchi e tedeschi, quello bizantino all’opera dei missionari. Gli slavi occidentali, per non soccombere alla spada germanica, trovarono nella conversione spontanea l’unica salvezza. Quelli meridionali e orientali scelsero con accortezza quale dei due poteri (germanico-papale o bizantino) fosse più conveniente alle proprie ambizioni di potere. In entrambi i casi la conversione era fonte di legittimazione, si entrava così a far parte dei popoli del ‘commonwealth’ cristiano, portando lo stato nel ‘mondo che conta’”.

4) Va sottolineato che il termine “ortodossia”, di origine greca, significa letteralmente “retta dottrina”; a questo primo significato la tradizione ecclesiale orientale ne aggiunge un secondo, complementare, quello di “retta glorificazione”. In questa logica, i due concetti servono a esprimere la professione della retta fede cristiana, sia essa formulata sul piano concettuale (dottrina), sia essa celebrata nella liturgia della Chiesa (glorificazione).

5) Oggi la comunità rutena conta circa due milioni di persone; è originaria di un’area ben precisa dell’Europa orientale, quella della Transcarpazia, una regione storica nota anche come Galizia orientale posta nella parte occidentale dell’Ucraina e sconfinante anche nella provincia di Presov in Slovacchia, in una piccola parte della Polonia sud-orientale, al confine con l’Ungheria, e nella Romania nord-orientale. Un’altra comunità rutena vive oggi in Serbia nella regione della Vojvodina.

6) Il Sinodo della Chiesa ortodossa russa, sotto la presidenza del patriarca Kirill, ha di recente deciso di aggiungere sedici santi cattolici, tutti però vissuti nel primo millennio anche se canonizzati successivamente allo scisma, al suo calendario ufficiale, fra i quali San Patrizio, evangelizzatore dell’Irlanda.

7) Non è un caso se nel 1991 nella Russia orientale venne istituito l’Oblast di Jewish, al confine con la Cina, a maggioranza ebraica, con una particolare autonomia, noto in tutta la Federazione Russa come “la provincia degli ebrei”. Non è un caso nemmeno se almeno un sesto della popolazione giunta negli ultimi decenni in Israele parli russo, pensi in russo e, in gran parte, mentre non intende rinunciare alla propria lingua madre, impari l’ebraico unicamente per acquistare uno strumento di comunicazione necessario alla propria attività lavorativa. Si tratta del 20% della odierna popolazione ebraica che risiede in Israele.

8) La parola “rabbino” deriva dalla radice semitica RBB (in ebraico רַב), che in aramaico significa “grande”, “riverito”; il termine fu usato dagli ebrei inizialmente per i patriarchi e i presidenti del Sinedrio, mentre il titolo “rabbi” appare nei Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni, usato per riferirsi agli “scribi e farisei” come anche a Gesù. Il titolo di rabbino è stato storicamente assegnato agli uomini (anche sposati) alla fine di un percorso di studi religiosi che dava accesso a una sorta di diploma, indicato come semikhah (letteralmente: ordinazione). Ogni comunità ebraica era (ed è) obbligata ad avere al proprio interno un rabbino, cioè un predicatore e studioso della Torah che ammonisca e guidi la comunità stessa, insegnando a tutti la Torah stessa. Le donne hanno potuto officiare come rabbini solo in epoca moderna, ma ancora oggi non è loro consentito di acquisire il titolo di rabbino nell’ebraismo ortodosso.

L’articolo è tratto dal volume Gli slavi: un popolo, tanti popoli, Edizioni Fotograf.