Il sempre più evidente continuo incontro fra culture diverse nel mondo d’oggi ci pone interessanti interrogativi sul modo di intendere la ricerca etno-antropologica e l’elaborazione delle risultanze provenienti dalla ricerca sul campo. Il mondo contemporaneo, infatti, appare nella sua totalità un territorio di indagine sicuramente più complesso e variegato di quanto non potesse essere quello di un tempo, circoscritto geograficamente e storicamente a un popolo, una tribù, un gruppo sociale. E poiché il momento del lavoro sul campo, e quindi il terreno d’indagine, rimangono i temi più importanti della vita professionale di un antropologo, è necessario che questi sia in grado di comprendere le variazioni continue che il mondo contemporaneo ha portato in tutte le culture, e di definire sempre nuovi e validi argomenti e luoghi scenici dell’indagine antropologica, così come l’uso di sempre nuovi e validi strumenti di indagine e di analisi.

Molte sono le cause di questa profonda trasformazione, che comunque è un immenso e costante fluido in divenire. La prima, forse la più evidente, è quella relativa all’avvicinamento spazio-temporale, grazie ai moderni mezzi di trasporto, di quelli che un tempo erano gli orizzonti lontani in cui vivevano le popolazioni oggetto degli studi antropologici.

Un’altra è l’espansione sempre più intensa ed esplosiva in ogni angolo del mondo dei nuovi strumenti di conoscenza che, attraverso internet, hanno reso possibile l’interconnessione (reciproca) fra culture e saperi diversi anche senza affrontare viaggi fisici. A questi fattori si sono aggiunti in anni ancor più recenti quei social media che hanno ulteriormente agevolato la possibilità di vedersi, ascoltarsi, conoscersi a distanza, virtualmente sul piano della fisicità, ma ugualmente concreti su quello gnoseologico ed epistemologico. Per intenderci, in rete si può assistere in diretta o in differita a eventi, manifestazioni e riti di popoli lontani stando seduti comodamente sulla poltrona di casa, come se si trattasse di un documentario trasmesso in televisione.

Ma vi è anche una diversa attenzione che l’antropologia ha riposto nell’osservazione delle minoranze, dei popoli minoritari, portatori e conservatori di culture diverse e talora anche marginali, che vivono fra le pieghe della nostra stessa società, spesso invisibili, altre volte irriconoscibili, altre volte ancora ignorati.

A questi gruppi sociali che non dobbiamo andare a ricercare lontano da noi, nelle periferie del mondo, ma assai più vicino a casa nostra, vogliamo qui dedicare la nostra attenzione.

Popoli minoritari o subalterni?

Abbiamo già parlato in altri due articoli del popolo basco e dei sami, ridotto quest’ultimo a meno di centomila persone, ma un tempo maggioritario in tutta la penisola scandinava. I baschi e i sami sono due classici esempi di ciò che possiamo definire “popolo minoritario”, cioè un gruppo sociale che per lingua, tradizioni, norme sociali, spesso anche culti religiosi, forma sostanzialmente una “nazione” all’interno di uno specifico territorio geografico, che tuttavia non è riconosciuto anche come “Stato” con propri confini.

L’esempio di questi due popoli non è ovviamente l’unico nemmeno nel vecchio continente. Anche qui davvero molti sono quei gruppi sociali o quei popoli che spesso si annidano fra le pieghe della storia europea e all’interno dei suoi territori, dimenticati o del tutto ignorati dai più (e persino dai governi degli Stati nel cui territorio sono da secoli insediati), anche se a Bruxelles formalmente il Parlamento e la Commissione sono intervenuti in più occasioni nel tentativo di preservare le minoranze etniche e culturali che spesso a fatica e con drammatici sacrifici sono riuscite a sopravvivere fino ai giorni nostri senza farsi (del tutto) omologare, preservando così almeno parzialmente la loro identità; un’identità che, lo ripetiamo, si traduce in una storia, in una cultura, in una lingua, in un patrimonio di tradizioni propri, unici, diversi da quelli degli altri popoli vicini o dei gruppi sociali maggioritari esistenti sullo stesso territorio.

Sempre prendendo a esempio il vecchio continente, stiamo qui parlando di popoli composti anche da un milione e più di persone o, all’opposto, di popoli in cui il numero complessivo di coloro che si riconoscono e si autodefiniscono di quella data etnia non supera ormai le poche decine di migliaia, spesso pure divisi fra più entità statali, come se fossero nascosti e resi così invisibili in mezzo alle “pieghe” di tali Stati. Si potrebbe pensare che stiamo parlando di un fenomeno marginale; ma così non è, dato che circa un cittadino europeo su sette dichiara di appartenere a una minoranza nazionale o linguistica.

Giusto per mettere a fuoco il problema in modo più concreto, e prescindendo dalle nuove ondate migratorie che stanno portando sul territorio europeo minoranze allogene provenienti da altri continenti (e di cui parleremo nelle pagine seguenti), basti pensare che solamente nell’universo slavo europeo (Paesi della ex Iugoslavia, Bulgaria, Repubbliche Ceca e Slovacca, Polonia, Ucraina, Bielorussia e Russia) si annidano numerosi popoli sicuramente sconosciuti alla stragrande maggioranza degli stessi europei, minoranze a cui non corrispondono oggi Stati e talora nemmeno regioni “autonome”; fra i nomi di questi popoli minoritari vi sono i ruteni (presenti in particolare fra Ucraina, Slovacchia, Polonia, Romania e Serbia), i sorabi (sparsi fra Germania sud-orientale, Cechia e Polonia meridionale), i gorani (tra Kosovo, Albania e Macedonia), i casciubi (oggi residenti soprattutto nell’area della Pomerania interna a sud di Danzica), i torbesci o pomacchi (da secoli presenti in tutti i Balcani meridionali), gli slesiani (presenti fra Polonia sud-occidentale e Cechia), tutti popoli appartenenti all’universo slavo; quindi i palóc (un’etnia slavo-magiara d’incerta origine), e gli arumeni o aromani (stanziatisi fra Serbia, Macedonia e Albania e anch’essi di incerta origine); infine i valacchi (che occupano un’area della Romania), i tatari (presenti soprattutto in Russia) e i rom (originari dell’India, quindi stanziatisi in Romania ma presenti oggi un po’ ovunque in Europa anche a causa delle persecuzioni subite), popoli questi ultimi sicuramente non di origine slava.

Ma basta aggiungere a questo elenco i casi ancor più eclatanti del già citato popolo basco o di quello catalano (in Spagna e marginalmente, in entrambi i casi, anche in Francia) o dei bretoni, degli occitani e dei corsi (tutti sul territorio statale francese), per non parlare delle minoranze etniche storicamente presenti sul territorio italiano (ladini, walser, tirolesi, franco-provenzali, arbëreshë, eccetera). In tutti questi casi possiamo quindi parlare di nazionalità alle quali non corrispondono analoghe entità statali, o per l’appunto di popoli minoritari che vivono all’interno di uno Stato che in alcuni casi li riconosce come minoranze – magari solo sul piano linguistico – e li tutela, in altri no: “terreni di lavoro” importantissimi per il lavoro antropologico anche in un’ottica di contemporaneità.

Ed ecco le domande che l’antropologia deve porsi a questo riguardo: come hanno fatto questi popoli a non amalgamarsi con quelli maggioritari del loro territorio? Come sono sopravvissute le loro tradizioni? In cosa si differenzia la loro lingua rispetto a quella parlata magari dal vicino di casa o a pochi chilometri dalla loro “periferia urbana”? Quanto della loro cultura è ancora vissuta come tale, come retaggio del passato, o come semplice (e a volte banale) elemento folcloristico? Tutte domande che spesso attendono ancora una risposta soddisfacente come risultato di un interesse etnologico non sempre mostrato dagli antropologi contemporanei o in alcuni casi perfino snobbato da coloro che poi, dalle loro cattedre universitarie, di fatto guidano i filoni “ufficiali” della ricerca, indirizzando non solo i fondi per la loro concreta realizzazione ma anche gli argomenti degni di attenzione nel corso della trattazione nei convegni e degni altresì di pubblicazione su riviste scientifiche e libri.

I ruteni

A fronte della mia esperienza sul campo, proverò qui a fornire qualche esempio concreto, prendendo a modello il variegato mondo slavo e partendo dai ruteni, uno dei popoli minoritari dell’Europa orientale che è “ancora” composto da poco più di due milioni di persone. Il nome rutheni si trova per la prima volta negli scritti dell’antico annalista polacco Martinus Gallus, che visse fra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo; come lui, anche lo storico danese Saxo Grammaticus nel 1203 ne fece uso per descrivere gli slavi che vivevano vicino al mar Baltico. Questi slavi erano già convertiti al cristianesimo, e il nome fu probabilmente usato nell’antichità per distinguerli semplicemente dai pagani.

A distanza di alcuni secoli, tuttavia, col termine ruteni nell’impero asburgico veniva indicata tutta la popolazione slava orientale che viveva all’interno dei confini statali. In realtà il popolo ruteno, che ha come proprio famoso rappresentante Andy Warhol, l’artista padre della pop art, è originario di un’area ben precisa dell’Europa orientale, quella della Transcarpazia, una regione storica nota anche come Galizia orientale posta nella parte occidentale dell’Ucraina e che sconfina anche nella provincia di Presov della Slovacchia, in una piccola parte della Polonia sud-orientale, al confine con l’Ungheria, e nella Romania nord-orientale.

Un’altra comunità di ruteni vive oggi anche nella regione della Vojvodina, in Serbia. Secondo una teoria che tuttavia non è condivisa da tutti gli storici, i ruteni sarebbero comunque gli eredi degli antichi ucraini, cioè di coloro che diedero vita alla Rus’ di Kiev; e per questa ragione furono per un certo tempo denominati anche “russini”.

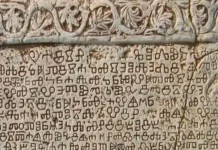

Più chiare sono le informazioni sulla lingua rutena, una lingua minoritaria in Slovacchia (nella città di Prešov esiste un loro importante centro culturale), nell’Ucraina occidentale, nella Polonia meridionale e in Ungheria, mentre in Serbia è una delle lingue ufficiali oltre al serbo (in Vojvodina sono presenti chiese e scuole che insegnano la cultura di questo popolo). Se il lessico è facilmente comprensibile dalle popolazioni di tali Paesi, una caratteristica che contraddistingue questa lingua è l’utilizzo dei caratteri cirillici e non latini nella scrittura, elemento quest’ultimo che ne amplifica invece la differenza in quei Paesi, come la Slovacchia, la Polonia o l’Ungheria, dove sono in uso storicamente i caratteri grafici dell’alfabeto latino.

A caratterizzare i ruteni è anche il culto: sono cristiani cattolici di rito slavo-bizantino e fanno quindi capo alla cosiddetta Chiesa Uniate, cioè unita a quella di Roma, pur seguendo il cerimoniale e la ritualità tipici della chiesa orientale, come accade agli italo-albanesi (arbëreshë) di Sicilia e Calabria. Ma la storia moderna del loro culto non è sempre stata semplice: in particolare dopo la seconda guerra mondiale, l’eparchia rutena di Mukačevo fu annessa dall’Unione Sovietica, che perseguitò la Chiesa cattolica di rito slavo-bizantino e ne espropriò le chiese a favore della Chiesa ortodossa, ritenuta più docile verso il regime. Nel 1947 addirittura lo stesso eparca, Teodor Romža, fu assassinato (è stato poi beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 2001); e due anni dopo la Chiesa greco-cattolica rutena fu ufficialmente soppressa dalle autorità sovietiche e dovette continuare a operare clandestinamente fino alla caduta dell’URSS.

Da quel momento essa è risorta e oggi rappresenta il cuore del cristianesimo ruteno, le cui eparchie sono, oltre a Mukačevo in Ucraina, anche a Bratislava, a Prešov e a Košice in Slovacchia, a Debrecen e a Miskolc in Ungheria, a Ruski Krstur nella provincia serba della Voivodjna, a Făgăraș, Alba Iulia, Cluj, Oradea, Lugoj, Maramures e Bucarest in Romania, nonché a Pittsburg negli Stati Uniti (dove fu eretta nel 1921 in seguito alla grande emigrazione oltre oceano di slavi, in particolare ucraini).

Si può quindi affermare che ciò che caratterizza maggiormente l’identità del popolo ruteno è oggi affidato all’osservazione del rito religioso cattolico-slavo al posto di quello ortodosso, e all’uso dei caratteri cirillici nella lingua scritta anche nei territori nei quali invece di norma vigono quelli latini (Romania, Polonia, Ungheria, Slovacchia); oltre che a un lessico proprio, affine ma non coincidente né con quello della lingua ucraina, né con quello della lingua polacca o slovacca.

Gli slesiani

Un altro di questi popoli minoritari dell’Europa centrale è quello degli slesiani (ślůnzoki il loro nome originario in slavo, schläsinger in tedesco, ślązacy in polacco, slezané in ceco). Si tratta di un gruppo etnico che prende il nome dalla regione storica della Slesia, un territorio esteso circa cinquantamila chilometri quadrati, privo di confini naturali ben definiti, compreso per la maggior parte nell’alto bacino dell’Oder e in misura minore in quello della Vistola. Oggi questo territorio è diviso tra la Polonia (cui appartiene quasi tutta la Bassa Slesia e la maggior parte dell’Alta Slesia) e la Repubblica Ceca (in cui ricade il resto del territorio alto-slesiano, incluso nella provincia della Moravia-Slesia), mentre una piccola porzione della Bassa Slesia appartiene ancora alla Germania (attorno alla città di Görlitz). Questa fu un’area di insediamento degli slavi a partire dal X secolo, ma ben presto fu progressivamente germanizzata (o ri-germanizzata); ma la popolazione tedesca è stata drasticamente ridotta in tempi moderni a causa delle espulsioni seguite al riassetto politico venutosi a creare alla fine della seconda guerra mondiale, allorquando i confini della Polonia furono spostati verso occidente, con la Russia che si insediò in una fetta di territorio che prima della guerra era polacco, e in cambio la Polonia fu compensata con una parte del territorio baltico tedesco orientale.

Questa è la ragione per cui la maggioranza degli slesiani oggi vive nella Slesia polacca (regione denominata Dolnośląskie), la cui città più importante è Katowice; tuttavia, nonostante siano tante le persone che in Polonia si considerano slesiane (quasi un milione e mezzo), il parlamento polacco considera ancora questo popolo solo come “mieszkająca w nim grupa regionalna Dolnośląskie” (un gruppo regionale che vive nella Bassa Slesia), senza una vera e propria tutela del suo patrimonio culturale e linguistico. Per questo nell’immaginario comune dei polacchi il tipico slesiano è un minatore (la Slesia è sempre stata una regione mineraria ricca di giacimenti carboniferi) che parla una strana lingua, un misto di tedesco e polacco.

Un’altra comunità di grandi proporzioni, formata da quasi ottocentomila persone, vive nella regione della Moravia, in Repubblica Ceca, dove la città slesiana più importante è Ostrava; mentre solo una piccola minoranza, circa quarantamila individui, è rimasta a vivere in Germania nell’area di confine orientale fra i Land del Mecklenburg, del Brandeburg e della Sassonia.

Uno slesiano può quindi avere passaporto tedesco, polacco o ceco, mentre da un punto di vista religioso può essere cattolico, protestante o persino ebreo. La sua identità è quindi considerata ibrida, al di là del fatto che a contraddistinguere storicamente gli slesiani è sempre stata la lingua da loro parlata, detta slesiana, e appartenente al gruppo delle lingue slave. La stretta parentela dello slesiano con il polacco (elemento questo che l’ha fatto considerare un dialetto del polacco da alcuni linguisti locali) è stata proprio una delle ragioni addotte da Varsavia per la negazione politica di un’identità nazionale alla popolazione che vive in Polonia ma si considera di etnia slesiana.

Ma le rivendicazioni degli slesiani non sono mai cessate, quanto meno in Polonia: Ruch Autnomii Śląska (il movimento per l’autonomia della Slesia) in questi ultimi anni ha fatto molto per gli slesiani in Polonia, e molti degli aderenti ritengono che proprio grazie a esso possono nuovamente dichiararsi fieri di essere slesiani. Anche se non è riuscito a ottenere molto di concreto sul piano politico, come abbiamo accennato, il movimento è stato comunque importantissimo per aprire un dibattito serio sulla storia e la lingua del popolo slesiano, quanto meno in Polonia, dato che né in Repubblica Ceca né tanto meno in Germania sono emerse negli anni recenti rivendicazioni autonomistiche da parte di questa etnia.

I sorabi

Quasi nella stessa area degli slesiani, cioè fra la Germania sud-orientale, la Polonia sud-occidentale e il nord della Repubblica Ceca, vive un’altra piccola comunità, quella dei sorabi (o sorbi), che si insediarono in Lusazia (denominazione storica di questo territorio) probabilmente verso la fine del VI secolo; a quel tempo quest’area era infatti denominata “Sorbia” o “Serbia Bianca”, secondo il nome usato da Costantino Porfirogenito nel De administrando imperio, e da questo toponimo derivò anche il nome di questo popolo slavo all’interno di terre in gran parte germaniche. Non è un caso che a partire dalla fine dell’VIII secolo i sorabi divennero oggetto di attacchi da parte proprio delle popolazioni germaniche dei territori confinanti e finirono ben presto assoggettati dall’imperatore Ottone al sacro romano impero.

Qualche secolo dopo, con l’unione della Lusazia al regno di Boemia operata dall’imperatore Carlo IV, riuscirono a godere all’interno delle composite terre imperiali di una certa autonomia, che conservarono anche quando il loro territorio nella prima metà del ‘500 finì sotto il dominio asburgico. La Lusazia tornò sotto il dominio germanico nel 1815, con il congresso di Vienna, in cui fu stabilita la spartizione del suo territorio fra la Sassonia e la Prussia, e questo comportò la perdita di gran parte di quelle autonomie che i sorabi avevano ottenuto nel periodo asburgico.

La situazione si complicò ulteriormente durante il nazismo, periodo nel quale i sorabi finirono con l’essere perseguitati, come tutte le minoranze, perché non appartenenti alla razza ariana. Hitler sciolse anche la Domowina, la loro organizzazione etno-culturale, che era stata fondata nel 1912 a Bautzen, la città ancora oggi in territorio tedesco che i sorabi considerano in un certo senso la loro “capitale”, ma che non a caso nel periodo della ex DDR diventò nota per i suoi penitenziari e le prigioni per detenuti politici del regime comunista, tanto da essere soprannominata “Gelbes Elend” (miseria gialla).

La situazione si complicò ulteriormente durante il nazismo, periodo nel quale i sorabi finirono con l’essere perseguitati, come tutte le minoranze, perché non appartenenti alla razza ariana. Hitler sciolse anche la Domowina, la loro organizzazione etno-culturale, che era stata fondata nel 1912 a Bautzen, la città ancora oggi in territorio tedesco che i sorabi considerano in un certo senso la loro “capitale”, ma che non a caso nel periodo della ex DDR diventò nota per i suoi penitenziari e le prigioni per detenuti politici del regime comunista, tanto da essere soprannominata “Gelbes Elend” (miseria gialla).

Alla fine del conflitto, riuscendo impossibile ottenere quell’indipendenza da secoli anelata con la creazione di uno Sstato sovrano o di una regione realmente autonoma, il territorio dei sorabi finì addirittura diviso fra i Land della Sassonia e del Brandeburgo della ex DDR, oltre che fra la Polonia e la Repubblica Ceca, per una precisa scelta delle autorità statali che ovviamente rispondevano alle logiche del regime sovietico. Ed è ancora in quest’area che oggi vivono complessivamente circa ottantamila persone che si definiscono “sorabi”, molti dei quali hanno comunque preferito, dopo l’unificazione delle due Germanie, lasciare la Polonia e ritirarsi nella Repubblica Federale Tedesca: qui godono di alcuni diritti riservati alle minoranze che invece non sono riusciti a ottenere altrove, come quello di mandare i propri figli in scuole di lingua soraba o di usare il sorabo nei rapporti con il governo locale, oltre che il diritto a cartelli stradali bilingui, come nelle città di Spremberg-Grodk, Luckau-Łuków, Cottbus-Chociebuż, Wittichenau-Kulow e Bautzen-Budyšin. In quest’ultima città –

che come accennavamo è la più importante per questo popolo – si trova un ricchissimo museo etnografico interamente dedicato alla cultura soraba.

In questo caso, a garantire un’identità ai sorabi è rimasta quindi pressoché soltanto la loro lingua, anche se il numero di persone che la parla abitualmente è di poche decine di migliaia di individui; una lingua quasi in via di estinzione, che non è un dialetto tedesco, ma appartiene al ceppo occidentale delle lingue slave, per giunta suddivisa in due varianti dialettali corrispondenti alla divisione territoriale tra Bassa e Alta Lusazia: il sorabo settentrionale (detto basso sorabo), più vicino al polacco, e il sorabo meridionale (alto sorabo), più vicino al ceco.

Per quanto riguarda la religione, invece, i sorabi non praticano un unico culto, ma sono sia cattolici, sia protestanti, sia non praticanti o atei, anche per effetto degli anni di comunismo nella ex ddr. 1)

L’Europa di fronte alle minoranze etniche e culturali

Potremmo continuare con tanti altri popoli minoritari, anche della stessa Europa. Ma qui ci interessava definire e descrivere questo fenomeno che esiste anche nel nostro continente per comprendere le ragioni per cui si possa effettuare ricerca etnografica e analisi antropologica anche senza pretendere di trovare diversità necessariamente a grandissime distanze, cioè su altri continenti.

Nel contempo, appare utile una riflessione teorica proprio su questa denominazione di “popoli minoritari”, che è del sociologo Jon Sarasua Maritxalar, uno dei massimi intellettuali baschi contemporanei. 2) Una denominazione che sembra parallela a quella, espressa da Alberto Maria Cirese nella seconda metà del ‘900, di “cultura subalterna” rispetto a una “cultura egemonica” nell’àmbito di classi sociali di un unico popolo che occupa il medesimo territorio. 3)

Ma, nel caso dei popoli minoritari, quando in particolare a una data etnia si accompagna una specifica cultura secolare e una propria lingua, come tale riconosciuta anche al di fuori del contesto geopolitico di appartenenza (come per i ruteni, i sorabi, i baschi, i bretoni, i corsi, i sami, i catalani, eccetera, giusto per rimanere all’interno del continente europeo), possiamo parlare anche in modo più esplicito di “nazioni subalterne”, dato che a ciascuna di esse non corrisponde tuttavia uno Stato, cioè un soggetto istituzionale che governa e regolamenta la vita sociale di quello stesso popolo; al quale non è talvolta nemmeno collegato un territorio specifico delimitato da confini riconosciuti dalla comunità internazionale, tutt’al più un territorio a cui sono state concesse alcune autonomie gestionali in campi ben precisi dell’amministrazione pubblica o dell’istruzione da parte del governo centrale.

Anche per questa ragione, all’interno dell’Unione Europea il linguaggio della politica preferisce usare la denominazione di “minoranze etniche e linguistiche”, sia per evitare di innescare o alimentare ulteriormente pretese nazionalistiche di parte, sia per non suscitare reazioni da parte di alcuni degli stessi Paesi aderenti all’UE meno sensibili alla tutela politica e culturale di queste “minoranze”, non riconoscendole come popoli o come etnie diversi (basti pensare alla querelle politica che contrappone il governo centrale di Madrid e quello regionale di Barcellona riguardo all’autonomia o all’indipendenza catalana dalla Spagna).

Al riguardo, il Parlamento Europeo ha in varie occasioni sottolineato la necessità di monitorare l’attuazione della Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali e della “Carta Europea delle Lingue Regionali”; nel contempo ha incoraggiato gli Stati membri a promuovere l’uso di lingue regionali o minoritarie a livello regionale mediante l’adozione di norme giuridiche e regolamentari, nonché tramite incentivi adeguati nelle politiche relative ai mezzi di informazione; e ha in alcuni casi perfino attuato direttamente politiche in favore degli Stati membri per la tutela di dette minoranze, come parte della diversità culturale e linguistica mondiale, “elemento fondamentale anche per la stabilità, la democrazia e la pace in Europa”, come recita testualmente la Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2036/2018.

Tuttavia, sono evidenti le difformità di gestione di tali politiche da Paese a Paese, anche perché la competenza legislativa per definire questi diritti è stata fin qui delegata ai singoli Stati membri dell’Unione, secondo il loro ordinamento costituzionale.

Pertanto, nella realtà, quello della tutela delle minoranze in Europa è ancora oggi in alcuni casi un rebus, o in altri casi un vero e proprio tabù, in particolare per alcuni Stati della stessa Unione caratterizzati da un forte centralismo politico-amministrativo: basta pensare, oltre alla questione catalana, alle tensioni ancora esistenti fra il governo di Parigi e i corsi che non hanno mai abbandonato la loro filosofia indipendentista, sentendosi trattati come una colonia piuttosto che come una regione dello Stato francese; si pensi alle tensioni ancora latenti nell’Irlanda del Nord dove prevale una maggioranza stabile di fautori dell’unificazione con la Repubblica d’Irlanda, soprattutto dopo le problematiche emerse con la Brexit, opzione mai accettata dal governo di Londra, che deve tenere a freno a sua volta anche la rinnovata voglia di indipendenza dal Regno Unito della Scozia, dove gli autonomisti sono diventati da tempo netta maggioranza.

Una situazione che anche nel recente passato è apparsa ancor più drammatica per alcuni degli Stati del vecchio continente non ancora aderenti all’Unione Europea o entrati a farne parte solo da pochi anni: come dimenticare le guerre balcaniche scoppiate alla fine del secolo scorso per l’atteggiamento di rifiuto dei serbi a riconoscere l’autonomia (poi trasformatasi in richiesta popolare all’autodeterminazione) di croati, bosniaci e kosovari al tempo della Jugoslavia di Milosevic? Anche se molte cose sono cambiate da allora, ancora evidenti sono le controversie fra serbi e kosovari nell’area balcanica. E che dire delle guerre combattute sul campo fra il popolo russo e alcuni dei popoli vicini, nate ufficialmente per “proteggere” le minoranze russofone in territori dell’ex Unione Sovietica adesso non più sotto la giurisdizione della Federazione Russa, come la Georgia o, più recentemente, l’Ucraina?

Quanto alla Federazione Russa, seppur questa si estenda geograficamente su due continenti – e quindi non si possa considerare del tutto uno Stato, per quanto federale, della sola Europa – si può comprendere quanto grave sia la questione se solo si pensa che di etnia russa sono considerate dal governo di Mosca tutte le persone che parlano comunque la lingua russa, anche se palesemente di diversa cultura e storia: non si spiegherebbe altrimenti la percentuale di circa l’80% che le fonti ufficiali attribuiscono alla presenza di popolazione di “etnia russa” all’interno dell’immenso territorio della Federazione, la cui estensione sul continente asiatico è del 77%, certamente ben poco… russificato se si esamina la questione dal punto di vista realmente etnico.

In realtà, è abbastanza facile contestare la filosofia russocentrica che sta alla base dei numeri ufficiali: infatti, nella parte asiatica della Russia, dove pur a dispetto dell’enormità del territorio vive circa la metà della popolazione dell’intera Federazione, i popoli di etnia mongola e tatara sono la stragrande maggioranza, come mostrano chiaramente le caratteristiche somatiche, al di là delle altre minoranze asiatiche (calmucchi, kazaki, uzbeki, evenchi, jukaghiri, buriati, tuvani, khakassi, ciukci, koriaki, eschimesi e aleuti, oltre che cinesi), mentre i russi di etnia slava sono una, pur considerevole, minoranza.

È proprio in questa logica che, insieme alle terre e ai popoli lontani, così diversi dai nostri “standard”, è tutto il continente europeo a poter fornire un incomparabile terreno d’analisi, di studio comparativo e di interesse per gli studi antropologici grazie alla presenza di un insieme di culture che, lungi dall’essere travolte e cancellate dalle forti spinte omologanti della moderna globalizzazione socio-economica, rappresentano ancora un ampio ventaglio culturale spesso tutto da scoprire e da studiare. Si tratta di un’Europa dalle mille sfaccettature, eterogenea e spesso contraddittoria, nella quale – come ben sappiamo noi italiani, esempi macroscopici di uno Stato con forti regionalismi – convivono tradizioni e “civiltà” completamente diverse l’una dall’altra anche all’interno degli stessi confini di uno Stato o di una stessa regione.

Se dunque il politologo francese Raymond Aron negli anni ’70 del secolo scorso sosteneva che non esistono animali della specie “cittadini europei”, ma solamente cittadini francesi, tedeschi, italiani, eccetera, 4) noi riteniamo sicuramente più corretto affermare che l’Europa è un contenitore di Stati (alcuni dei quali aggregatisi in una comunità sovrannazionale dal forte impatto economico ma dallo scarso valore politico, l’ue), non tutti però coincidenti con le relative nazionalità. Inoltre alcuni di questi Stati presentano caratteristiche e connotati di forte regionalismo dove l’integrazione non è riuscita a sopprimere differenze culturali e storie particolari, e dove infatti non sempre coincidono memorie e significati condivisi, simboli e miti, o perfino lingue e tradizioni.

Forse proprio in questa concreta parcellizzazione delle culture sta proprio la grandezza dell’Europa e delle sue popolazioni, con le loro diversità restie a un’integrazione politica che finirebbe, com’è stata progettata, con lo sciogliere nell’acido, nel giro di poche generazioni, tutte quelle specificità che costituiscono la sua ricchezza e la sua immensa capacità di essere ancora grande e importante per tutto il resto dell’umanità. Se non economicamente (partita definitivamente già persa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina), almeno culturalmente: queste, dunque, sono le ragioni alla base dell’interesse antropologico.

N O T E

1) I contenuti relativi a ruteni, slesiani e sorabi sono desunti dal mio volume Gli slavi: un popolo, tanti popoli, Palermo 2022.

2) Cfr. Autoeraketa globalitatean: autoeraketa ekonomikoaren kokapena egungo munduan – Loramendi Mondragòn, 2005 (in lingua basca).

3) Cultura egemonica e cultura subalterna, Palermo 1971.

4) In difesa di un’Europa decadente, Parigi 1977; trad. it. Milano 1978.