Per quanto le associazioni animaliste abbiano prepotentemente fatto sentire, e sempre più negli ultimi anni, la propria voce per impedire il perpetuarsi delle corride, questi “spettacoli” continuano a rappresentare anche ai giorni nostri uno dei simboli della cultura e della storia della Spagna, rimanendo prepotentemente nel cuore di gran parte di andalusi, castigliani, asturiani, da nord a sud (tranne che tra i catalani, i quali con una legge di iniziativa popolare le hanno messe al bando a partire dal 2012).

Le corride hanno inizio ogni anno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio in gran parte delle città spagnole, con grande gioia degli appassionati, tra i quali sono da annoverare ovviamente anche i molti turisti che si recano in Spagna da varie parti del mondo e che non vogliono perdersi almeno una volta nella vita questo (macabro) spettacolo in una delle tante Plaza de Toros. Nelle città iberiche piccole e grandi l’evento si tiene secondo un calendario ciclico in varie parti dell’anno, ma soprattutto tra primavera ed estate: è il caso di Siviglia, uno dei centri principali sotto questo profilo, dove si svolge ogni anno la Feria de Abril, uno dei più importanti eventi taurini in assoluto di tutta la Spagna.

La corrida come “spettacolo”

Come tutti gli spettacoli, anche le corride hanno dietro le quinte impresari, finanziamenti pubblici e privati, da un lato protagonisti acclamati come divi, dall’altro semplici figuranti; e ovviamente allevatori di tori che sono impegnati a curare i loro animali proprio come si fa nelle scuderie dei cavalli che corrono nelle gare ippiche, seguendo e inseguendo pedigree e cure veterinarie di alto livello (ma talvolta anche di dubbio… contenuto). Solo che alla fine sono pochi coloro che fanno e disfanno i cartelloni nelle varie Plaza de Toros e che quindi ci guadagnano davvero (perché comunque di soldi ne girano tanti con le corride, proprio come avviene in tanti sport popolari come il calcio o, per l’appunto, le gare e i tornei ippici).

Le regole della corrida sono più o meno le stesse da secoli, anche se vi possono essere piccole varianti da caso e caso. In genere in una corrida compaiono tre toreri (uno di punta e due meno famosi che gli fanno da spalla) e sei tori che si alternano nella tauromachia. Gli animali utilizzati provengono tutti da allevamenti specializzati (ganaderías), la maggior parte dei quali si trovano in Andalusia e nell’Estremadura, le regioni spagnole a più forte tradizione taurina.

All’inizio della corrida si presentano nell’arena figure che verranno coinvolte a vario titolo nel successivo spettacolo, sfilando in un corteo davanti al pubblico. Entrano per primi due alguaciles o alguacilillos, araldi a cavallo in costume che chiedono simbolicamente al giudice della corrida le chiavi della porta da dove usciranno i tori. Poi si fanno avanti i tre toreri, seguiti dalle rispettive cuadrillas composte di due picadores a cavallo, tre banderilleros e quindi gli incaricati di ritirare il corpo del toro dopo che questo sarà stato sacrificato, dato che in ogni caso questa sarà la sua fine. Ogni toreada è quindi suddivisa in tre parti, i cosiddetti tercios.

Nella prima parte (tercio de varas) il toro esce dalla puerta del toril, mentre il torero ne studia le mosse e ne valuta la potenza e l’astuzia. Per provocare le cariche, egli utilizza il capote, un grande drappo di tela di colore rosso o rosa acceso all’esterno e giallo all’interno. È il turno quindi dei picadores che a cavallo contengono l’assalto del toro con una lancia. A questo punto, i peones si occupano, con i capotes, di distrarre l’animale, consentendo l’uscita di scena a cavalli e cavalieri.

Nella seconda parte (tercio de banderillas) i tre banderilleros (o, in alcuni casi, il torero stesso) provocano con i propri movimenti le cariche del toro, nel corpo del quale infilzano tre paia di banderillas.

Nel tercio de muleta, l’ultima fase, quando l’animale è già stanco e inizia a evidenziare segni di cedimento nella lotta col torero, questi depone l’ampio e pesante capote e lo sostituisce con la muleta, un drappo rosso più piccolo, avvolto intorno a una struttura di legno che lo mantiene disteso consentendo al torero di impugnarla con una sola mano; nell’altra, tenuta nascosta dietro la schiena, egli impugna la spada che utilizzerà al momento opportuno per assestare al termine della tauromachia il colpo mortale all’animale… sempre che non sia il toro ad avere la meglio e incornare il torero. Ma anche in questo caso la sorte dell’animale è segnata per mano degli altri toreri. Quindi, nessuno scampo per lo sventurato!

Nel tercio de muleta, l’ultima fase, quando l’animale è già stanco e inizia a evidenziare segni di cedimento nella lotta col torero, questi depone l’ampio e pesante capote e lo sostituisce con la muleta, un drappo rosso più piccolo, avvolto intorno a una struttura di legno che lo mantiene disteso consentendo al torero di impugnarla con una sola mano; nell’altra, tenuta nascosta dietro la schiena, egli impugna la spada che utilizzerà al momento opportuno per assestare al termine della tauromachia il colpo mortale all’animale… sempre che non sia il toro ad avere la meglio e incornare il torero. Ma anche in questo caso la sorte dell’animale è segnata per mano degli altri toreri. Quindi, nessuno scampo per lo sventurato!

Anche il Portogallo, e persino la Francia sud-occidentale, hanno le loro corride, e forse questa sarà una sorpresa per molti. Solo che, a differenza della spagnola, la corrida portoghese non ha come obiettivo l’uccisione del toro nell’arena – esattamente come in Francia – ma solo il combattimento tra l’uomo e l’animale che, per evitare brutte sorprese, qui ha le corna bendate. Tuttavia, l’epilogo in Portogallo non è particolarmente diverso rispetto a quanto avviene nella vicina Spagna: al di là di varie differenze nella “sceneggiatura” dello spettacolo, infatti, il toro infine muore trafitto dalla spada, ma la sua uccisione ha luogo lontano dagli sguardi degli spettatori, fuori dal recinto della corrida.

Simbolismi e reminiscenze mitologiche

La figura del toro e la stessa corrida (ma anche l’encierro, la famosa corsa dei tori per le vie di Pamplona che si svolge a luglio di ogni anno in mezzo a tante persone) si legano inequivocabilmente alla Spagna; eppure sappiamo che storicamente furono gli arabi, durante l’occupazione della penisola iberica, a esportare nella Spagna del sud il combattimento con i tori che già avveniva in alcuni califfati africani. Da qui la moda di questo spettacolo rituale pian piano si espanse nel resto della Spagna, giungendo fino alle sponde dell’Atlantico e un po’ anche al di là dei Pirenei, fino alla Provenza, attecchendo in alcuni luoghi anche dopo che i “mori” erano stati cacciati dall’Europa.

In particolare fu a partire dal ‘700 che si andò delineando pian piano la corrida come la intendiamo oggi, grazie a tornei a cavallo di nobili che giocavano alla caccia comune contro un singolo animale. Col tempo anche i nobili si stancarono del passatempo, ma non venne meno l’interesse per la lotta tra uomo e toro, solo che le persone a cavallo furono sostituite da “toreri” che combattevano in gruppo sulle loro gambe in appositi spazi dove confluiva il pubblico. Infine, con la costruzione delle nuove arene sull’esempio di quelle degli antichi romani, cominciarono a elaborarsi le regole che trasformarono lo spettacolo un tempo appannaggio della nobiltà in una cruenta e disordinata mattanza a cui assisteva sempre più il popolo.

L’elaborazione popolare non tralasciò però quei gesti rituali che il matador compie tutt’oggi, imparando da giovane la sua arte tragica dai toreri più anziani e mimando con i suoi gesti solenni una sorta di antica danza cerimoniale, la cui sacralità è altresì evidenziata dagli abiti con i quali egli è agghindato, come fosse una sorta di figura sacerdotale, e dagli strumenti che utilizza durante tutto l’evento, anch’essi legati a forme simboliche ben precise, immutabili e non casuali, dalla cappa alla muleta; elementi che permettono di comprendere come il suo non sia solamente un duello con l’animale ma qualcosa di ben diverso.

L’elaborazione popolare non tralasciò però quei gesti rituali che il matador compie tutt’oggi, imparando da giovane la sua arte tragica dai toreri più anziani e mimando con i suoi gesti solenni una sorta di antica danza cerimoniale, la cui sacralità è altresì evidenziata dagli abiti con i quali egli è agghindato, come fosse una sorta di figura sacerdotale, e dagli strumenti che utilizza durante tutto l’evento, anch’essi legati a forme simboliche ben precise, immutabili e non casuali, dalla cappa alla muleta; elementi che permettono di comprendere come il suo non sia solamente un duello con l’animale ma qualcosa di ben diverso.

Il senso della moderna tauromachia non è quindi soltanto lo spettacolo, apparentemente simile per tifo degli spettatori a una partita di calcio, ma l’alternanza ciclica dei tercios, con il sangue versato dall’animale sacrificale e la salvezza ottenuta dall’uomo proprio alla fine di tutte le simboliche fasi dello scontro, all’ultimo istante.

L’elemento sacrificale è il punto di forza per capire la valenza simbolica della mattanza taurina, non a caso esplorata nel tempo da alcuni eminenti psicoanalisti, da Freud a Jung fino, recentemente, a Hillman. La corrida ha nei suoi significati simbolici quelli di un sacrificio di fatto anomalo, dato che il matador (cioè la figura sacerdotale sacrificante) è continuamente minacciato di morte (anzi, capita che si ferisca o muoia nello scontro) fin quando non è lui stesso a dare la morte alla bestia. Ma questa cerimonia sacrificale non ha alcun effetto risanatore o riparatore nei confronti del pubblico e della comunità, giacché l’eccitazione del pubblico che segue la corrida non è più in grado di subire quella sorta di catarsi mistica che la morte del toro probabilmente dovrebbe procurargli.

Se da un lato il torero appare come un vero e proprio danzatore della morte nel tentativo di esorcizzarla e infine sconfiggerla, tutti i suoi gesti e l’espressione coreografica complessiva cui assiste il pubblico dell’arena si traducono in una danza che, se un tempo era sicuramente magica ed evocativa, oggi ha perso il suo significato originario. Di essa restano solamente le forme esteriori con la loro labile significazione mistica e religiosa, soppiantata dal tifo e dagli applausi di una moltitudine di persone che a vario titolo si riconosce, in un alito di psicologia collettiva, solo nei gesti e nelle azioni dell’eroe umano che sfida la forza dell’animale con la sua armonia e la sua ritualità al centro dell’arena, protagonista unico e non più riconoscibile nella sua funzione sacerdotale e sciamanica, taumaturgica e sacra.

Ma l’identificazione dello spettatore con il torero, limitandosi a osservare solo quanto avviene al centro dell’arena, è marginale rispetto alla possibilità di declamare egli stesso insieme al protagonista la “propria” lotta contro il toro, assunto a simbolo del pericolo e della morte immanente, la propria voglia di vivere ipotecata dalla virile presenza della belva.

Cosa rimane dunque del significato originario del linguaggio della tauromachia? Le forme esteriori dei gesti, degli strumenti e del protagonista, attorniato dai suoi assistenti; i quali però non sono affatto dei comprimari della sua azione, ma soltanto comparse di second’ordine, figure di mezzo con un rilievo certamente inferiore a quello degli antichi coreuti rispetto agli attori in scena nel teatro greco: altra arena in cui si giocava l’ordine sociale e la semantica di una cultura il cui linguaggio è giunto a noi attraverso il revival delle rappresentazioni eschilee, sofoclee o euripidee in vari antichi teatri d’Europa, in primis quello di Siracusa.

Ancora una volta parliamo di arene, seppur in forma un po’ diversa, semicircolare e non circolare o ovoidale come in effetti è la Plaza de Toros spagnola, dove tuttavia avviene ogni volta una simbiosi tra antico e moderno grazie alla combinazione dell’abbigliamento legato all’aspetto estetico che rende il torero bello, gradevole ed eroico, e le movenze del suo corpo in tutte le sue significazioni rituali (nelle quali sarebbe persino interessante rintracciare la relazione con il flamenco, altro emblema della storia culturale spagnola).

Insomma, per quanto un’interpretazione freudiana vorrebbe che la tauromachia implicasse la presenza di un pubblico come simbolo dell’umanità e della socialità in grado di identificarsi con l’azione eroica del singolo, il torero che, matando il toro, ripete simbolicamente l’atto funzionale della vittoria del bene e della civiltà sul male e sulla forza bruta della natura; malgrado ciò, dicevamo, non è detto che alla folla plaudente dagli spalti interessi davvero il significato recondito che sta dietro il senso cruento di questa lotta, come la supremazia finale della vita sulla morte, né il pathos che sta dietro il sangue versato sulla polvere della Plaza de Toros in prossimità e in seguito alla morte del toro. Al pubblico odierno della corrida è sufficiente godere dello spettacolo nella sua forma esteriore, come in una partita segnata dalla vittoria all’ultimo minuto della squadra di calcio per cui tifa abitualmente rispetto a quella avversaria, che esce sconfitta nella gara. Solo che in questo caso la lotta è impari e il risultato scontato.

L’antica ritualità si è ulteriormente perduta con l’esportazione della corrida, per effetto della colonizzazione spagnola, in vari Paesi del Sud America, dove ha attecchito con spettacoli di tauromachia se non con vere e proprie corride “alla spagnola”, magari in occasione di feste locali, in Messico, Perù, Venezuela, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panama e Bolivia, decontestualizzandosi ulteriormente e perdendo ancor più i legami, seppur labili, ancora presenti con l’antica mitologia euromediterranea. Mitologia la cui storia e le cui logiche a loro volta si perdono nel buio dei secoli più antichi, anche se forme di tauromachia sono ampiamente testimoniate da vari documenti e reperti archeologici che descrivono il loro svolgimento nell’antichità presso i greci e i romani, oltre ad altri popoli mediterranei e del vicino oriente anche in epoche precedenti all’età aurea della civiltà greco-romana.

Ma basti citare qui le prime venationes, i combattimenti di uomini con animali feroci che ebbero luogo verso la metà del I secolo a.C. a Roma, spettacoli che si arricchirono a mano a mano di elaborazioni sempre più spettacolari, in particolare da quando nel Colosseo, inaugurato nell’80 d.C. sotto l’imperatore Tito, e nelle tante altre arene costruite anche nei secoli successivi in tutte le grandi città dell’Impero a imitazione di quella romana (a Capua, Pozzuoli, Verona, Aosta, Arles, Nîmes, Tarragona, Cartagena, Pola, Treviri, Cirene, El Jeb, eccetera) fecero il loro ingresso da un lato uomini fatti prigionieri e resi schiavi nel corso delle varie campagne militari svolte dagli eserciti imperiali di Roma, e dall’altro animali sempre più forti e feroci raccolti in tutto il mondo. Lo testimoniano le immagini dei mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina, in Sicilia, o quelli prelevati dalle residenze romane di varie città dell’Europa e dell’Africa e oggi raccolti in vari musei, come quello del Bardo di Tunisi, che ne custodisce una delle più importanti collezioni al mondo.

In tutti i casi il fine di questi spettacoli non era solo quello di “deliziare” gli spettatori con la lotta tra uomini e bestie feroci, a simbolizzare la capacità dell’uomo di essere comunque superiore alla brutalità (e all’inferiorità) dell’essere animale, ma anche quello di giungere alla fine del combattimento al sacrificio (e non solo all’uccisione) delle vittime.

Proprio la morte rituale dell’animale rappresentava l’elemento sacro al di là dell’epilogo (e della brutalità) di tutto lo spettacolo a cui il pubblico assisteva, anche allora, con il suo “tifo da stadio”, come diremmo oggi.

Peraltro sappiamo bene che fin dall’età del bronzo vi sono riferimenti archeologici – in particolare pitture ceramiche e sculturine devozionali – esplicitamente riconducibili al mondo taurino, sia in termini di adorazione divina sia in relazione allo scontro e alle battaglie combattute tra uomini e tori in tutto il mondo mediterraneo, quasi come simbolo dell’evoluzione umana rispetto all’animalità primordiale o in relazione a forme di religiosità popolare che oggi definiremmo magiche, con funzioni apotropaiche.

Basti pensare alle pitture rupestri osservabili in grotte e anfratti che vanno dalla Sicilia al nord della Francia e della Spagna, nelle quali sono rappresentate figure di persone nell’àmbito di scene di caccia o in momenti che precedono o seguono la caccia o la lotta con animali selvatici dotati di corna, proprio come il toro. L’uomo del paleolitico, d’altronde, viveva dappertutto nel terrore della morte imminente per mano della natura o di qualche animale. E i modesti disegni eseguiti con il carbone della legna arsa sul focolare ritrovati in questi siti assumevano valenza sciamanica e magica, soprattutto in previsione delle avversità immediate.

Vi erano poi alcune culture antiche nelle quali il toro era considerato un animale sacro (come la mucca ancora oggi lo è per gli induisti), un simbolo della forza maschile nell’atto riproduttivo. Anche in questo senso potrebbe essere letto il ben noto mito del Minotauro, l’essere con corpo di uomo e testa di toro nato dall’unione di Pasifae, moglie del re cretese Minosse, con il toro che il dio Poseidone gli aveva donato (minos era il nome con cui venivano designati i re cretesi): figura mostruosa rinchiusa poi all’interno del labirinto a cui ogni anno dovevano essere concessi come tributo sette ragazzi e sette ragazze per soddisfarne la voracità; fino a quando l’eroe Teseo riuscì, secondo la mitologia ellenica, a ucciderlo entrando nel labirinto con quel gomitolo il cui filo gli avrebbe poi permesso di uscire vivo dallo stesso accesso da cui era entrato, senza perdersi al suo interno, e liberando in tal modo, al di là della rappresentazione mitografica, i greci dalla loro sudditanza rispetto alla civiltà minoica.

Connessione con il culto della Dea Madre?

Se il mito antico non è sufficiente per rappresentare e contestualizzare storicamente agli occhi di noi moderni la complessità dei significati che stanno dietro alle tauromachie del passato e, seppur in gran parte deformalizzate, alle moderne corride, proviamo allora ad aggiungere un’altra considerazione, frutto di un’interpretazione forse un po’ azzardata ma di cui è giusto fare qui cenno. Alcuni studiosi moderni, tra cui Devana, hanno provato a mettere in relazione la figura taurina – in particolare il muso del toro, del tutto simile a un triangolo rovesciato all’ingiù – con l’immagine stilizzata del ventre femminile e la sua funzione riproduttiva, simbolizzata a sua volta dalle corna dell’animale. Esse apparirebbero del tutto simili alle tube e alle ovaie che, nel simbolo geometrico stilizzato di questo triangolo, si dipartono ai due angoli superiori.

Per quanto azzardata possa apparire, l’interpretazione di questo nuovo contesto simbolico consentirebbe di fornire un’ulteriore significazione alla tauromachia, che nasconderebbe sostanzialmente la soppressione ritualizzata dell’antica supremazia, presente fin dal neolitico, del culto della Dea Madre (e quindi della sacra femminilità) rispetto al concomitante avvento della società patriarcale nel Mediterraneo e in Europa: parliamo dell’inizio del terzo millennio a.C., con l’elevazione all’apice della società della figura del guerriero/cacciatore rispetto alla donna/genitrice, e con la supremazia di una società via via sempre più basata sul potere dell’uomo sulla donna e sulle linee di parentela patrilineari nell’àmbito delle successioni dinastiche e nobiliari; al pari dell’ascesa ai vertici dei pantheon religiosi di vari popoli delle figure maschili (Zeus per i greci, Giove per i romani, una divinità di cui si è perso il nome ma che i romani identificarono con il loro dio Mercurio per i galli, eccetera).

Per quanto azzardata possa apparire, l’interpretazione di questo nuovo contesto simbolico consentirebbe di fornire un’ulteriore significazione alla tauromachia, che nasconderebbe sostanzialmente la soppressione ritualizzata dell’antica supremazia, presente fin dal neolitico, del culto della Dea Madre (e quindi della sacra femminilità) rispetto al concomitante avvento della società patriarcale nel Mediterraneo e in Europa: parliamo dell’inizio del terzo millennio a.C., con l’elevazione all’apice della società della figura del guerriero/cacciatore rispetto alla donna/genitrice, e con la supremazia di una società via via sempre più basata sul potere dell’uomo sulla donna e sulle linee di parentela patrilineari nell’àmbito delle successioni dinastiche e nobiliari; al pari dell’ascesa ai vertici dei pantheon religiosi di vari popoli delle figure maschili (Zeus per i greci, Giove per i romani, una divinità di cui si è perso il nome ma che i romani identificarono con il loro dio Mercurio per i galli, eccetera).

Peraltro, sappiamo bene che a Creta fino al 1500 a.C. si onorava la Dea Madre e in suo onore veniva eseguito il rituale della taurocatapsia, ovvero il salto acrobatico sulle corna del toro, festa sacra e spettacolo sportivo insieme che non prevedeva affatto l’uccisione dell’animale, come documentato anche in uno straordinario dipinto del palazzo reale di Cnosso giunto quasi intatto fino a noi. Non sembra affatto un caso se anche oggi, nelle corride, il gesto finale con cui il matador uccide il toro avviene in coincidenza con un balzo atletico davanti alla testa dell’animale mentre le sue mani sono impegnate a infilzare l’ultima spada sul dorso, gesto che ricorda proprio l’acrobazia immortalata nell’antica pittura minoica.

Sempre con riferimento al simbolismo tra testa taurina e pube femminile, sappiamo anche che questo simbolo rimase documentato nella penisola iberica ben oltre il momento in cui il culto della Dea Madre venne progressivamente a spegnersi in altre aree mediterranee con il prevalere delle divinità maschili.

Persino il Camino de Santiago, uno dei pellegrinaggi cattolici più importanti ancora in vita – che partendo da varie località d’Europa si congiunge sui Pirenei al confine tra Francia e Spagna per poi concludersi nella Cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia, dove si troverebbero le reliquie dell’apostolo San Giacomo – potrebbe ricalcare una sorta di pellegrinaggio ben più antico rispetto alla cristianità: un viaggio dall’est all’ovest della Spagna settentrionale che veniva effettuato per raggiungere proprio dai Pirenei le rive dell’Atlantico (il finis terrae del vecchio continente) per onorare qui la Madre Terra che da queste parti, anche secondo i reperti trovati dagli archeologi, aveva uno dei suoi più importanti santuari, a forma di dolmen, che sarebbe stato distrutto proprio per erigervi al suo posto la Cattedrale di Santiago. O per raggiungere il luogo in prossimità della costa atlantica, attorno al quale esisteva una vasta necropoli che avrebbe dato il nome a Compostela (dal latino composita tella, terra felice, un eufemismo per denominare un antico cimitero, cioè l’antica necropoli precristiana), come testimoniato dal Cronicón Iriense della fine dell’XI. Secondo un’interpretazione alternativa, si tratterebbe di campus stellae, il campo illuminato dalla stella dove per la tradizione cristiana, più accreditata, sarebbero state trovate le spoglie dell’apostolo Giacomo da cui avrebbe avuto origine il pellegrinaggio dei secoli successivi.

A supporto dell’ipotesi alternativa di un pellegrinaggio protostorico, dai più considerata solo un’idea esoterica e nulla più, ci sono però anche alcuni antichissimi siti archeologici trovati lungo tutto il percorso, in grado di dare forza alla logica di una sacralità pre-cristiana di vari luoghi iberici oltre che del percorso stesso nel suo complesso prima della sua trasformazione nella ben più nota Ruta Jacobea. Qui, al culto della divinità femminile, protrattosi nonostante l’avanzare dell’evangelizzazione e della dottrina teologica del cristianesimo, sarebbe rimasto legato il sacrificio rituale del toro, seppur in forme e momenti diversi.

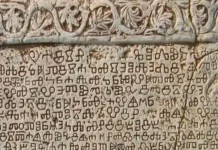

Altro elemento che conforterebbe tale suggestiva ipotesi, potrebbe essere la presenza di varie figure geometriche dal significato certamente esoterico incise sui capitelli di colonne di chiostri e chiese dedicate alla Madonna in tutto il periodo medievale, soprattutto nell’area pirenaica (triangoli come simbolo della testa taurina-pube femminile, doppi triangoli come simbolo del rapporto tra donna e uomo, spirali come simbolo dell’alternarsi del sole e della luna e quindi del ciclo della natura che rimanda alla fertilità della terra, serpentine come simbolo del labirinto minoico, eccetera).

Simboli che di certo ben poco hanno in comune con la dottrina teologica del cristianesimo, e non solo di quel tempo, considerati riferimenti “sotto traccia” di maestranze che rimanevano legate anche in epoca romanica e gotica a culti pagani. Queste forme venivano celate in mezzo alle figure delle storie che i capitelli di tante chiese e chiostri raccontavano, o tra le stesse figure geometriche che potevano risultare di contorno alle scene sacre del Vecchio e del Nuovo Testamento ivi rappresentate (chiaramente con un intento non solamente estetico).

Tali immagini, seppur avvolte nell’oscurità di una precisa decrittazione moderna, appaiono a un’analisi scevra da pregiudizi come elementi simbolici probabilmente atti a nascondere proprio quei culti precristiani che in quest’area dell’Europa continuarono a permanere a lungo, testimoniando le ultime sfide al cristianesimo dei culti pagani legati soprattutto all’immanenza simbolica della natura. Come avvenne in altre parti del mondo iberico, ma anche in quello gallico, celtico, germanico e slavo, tutto ciò finì per sciogliersi nel sincretismo fideistico tra la Madre di Dio e l’atavica Dea Madre euromediterranea dall’inconfondibile originaria forma corporale di triangolo rovesciato e con le braccia alzate: esattamente come l’immagine simbolica del volto taurino con le sue corna o del ventre femminile con i suoi annessi legati alla riproduzione.

Questo sincretismo ricorrerebbe persino nelle tante figure di Madonne Nere venerate lungo il percorso jacobeo (a Santa María la Real di Sangüesa, al Monastero di Leyre, a quello della Vergine di Estella e a Santa María de Eunate) oltre che in varie parti d’Europa, immagini che secondo alcuni studiosi nasconderebbero il legame, anche in questo caso sincretico, tra la Madre di Gesù e l’antica Dea Madre, personificata dagli egizi da Iside e considerata la più antica divinità femminile di tutta l’area mediterranea. Una divinità dalle fattezze umane e dal corpo stretto da una lunga tunica aderente che ne forgiava la figura a triangolo rovesciato: nella religione degli antichi egizi era moglie di Osiride (il dio dei morti, e quindi rappresentante simbolico della notte), ma era chiamata a partorire quotidianamente l’alba e quindi il nuovo giorno, simbolizzati a loro volta dal figlio Horo (il dio falco), che secondo la mitologia egizia lei diede alla luce tra mille peripezie, allattò e tenne al sicuro affinché, una volta cresciuto, potesse rivendicare il trono appartenuto al padre, che nel frattempo era stato spodestato dal fratello Seth.

Può essere giusto una coincidenza, ma molte di queste Madonne Nere, come si legge anche nel Cantico dei Cantici, sono appellate “Nigra sed formosa”; né deve meravigliare che il significato latino di formosa non riporti solo alla bellezza esteriore o all’ideale tipicamente romano della bellezza femminile (indubbiamente legato a una forma assai meno longilinea rispetto alla cultura occidentale contemporanea), quanto piuttosto alla dimensione materna della donna prosperosa a causa del parto e dell’allattamento, emblema quindi della sua funzione vitale di madre, o meglio di Grande Madre.