Come in altre parti della Penisola, anche in Lombardia la lingua della tradizione, dopo una lunga parentesi di isolamento e decadenza, sembra finalmente conoscere una stagione di rinascita e avviarsi a recuperare quella dimensione e quella vitalità che le sono appartenuti per secoli. Ma questo risveglio, per evitare di essere confinato in una soffocante ed angusta dimensione folklorica, la sola tollerata dall’egemone classe politica, deve innanzitutto essere collegato ad un nuovo autonomo ruolo dell’intera regione. L’esempio del Canton Ticino.

Oggi in Italia molte parlate cercano di uscire dal ghetto dei dialetti, dove, fino a dieci anni fa, venivano tranquillamente relegate, senza neppure troppe proteste, e si adoperano per ottenere finalmente la patente di “lingua”. Sono anche, d’altra parte, ormai lontani i tempi in cui i sostenitori di ciascun dialetto o lingua minoritaria chiedevano un qualche riconoscimento ufficiale, ciascuno per proprio conto, talvolta arrivando paradossalmente a squalificare i propri naturali alleati, nella vana speranza che ciò potesse rappresentare una scorciatoia. È infatti ovvio che è autolesionistica la speranza di ottenere maggior accondiscendenza da parte del potere centrale isolandosi da tutte le realtà che hanno la medesima esigenza: la battaglia per togliere il bavaglio che soffoca le parlate diverse dall’italiano ottiene tanto migliori risultati quanto più solidali sono le forze che la combattono. La pur modesta e assai limitata “legge Fortuna” sulle minoranze linguistiche è già comunque il primo frutto di un’iniziale collaborazione in Italia fra un certo numero di realtà minoritarie, che deve essere quanto prima allargata a tutte quelle regionalità che non sono state ancora in essa coinvolte.

Vediamo di capire quali difficoltà si incontrino nella ricerca di un confine tra lingua e dialetto e perché questa questione, tutto sommato nominalistica, sollevi ancora tante discussioni e polemiche. I linguisti hanno cercato di segnare una linea di demarcazione tra lingua e dialetto. Lingua: basata sull’adozione di un ceppo unitario riconosciuto (“koiné”); sistema dialettale: privo di “koiné”. Lingua: se viene anche scritta; dialetto: esclusivamente orale. Lingua: quando offre opere letterarie di rilievo; dialetto: che tali opere non offre. Lingua: ufficiale e formale; dialetto: familiare e confidenziale. Lingua: riconosciuta dal potere politico; dialetto: non riconosciuto o proibito.

Il dialetto, in realtà, è una lingua che non è riuscita ad imporsi: questa è forse l’unica tesi su cui sono tutti d’accordo; il che è come dire, con le parole di Noam Chomsky: “Una lingua altro non è che un dialetto che possiede un passaporto e un esercito”. In definitiva, pur avendo fatto ricorso ad altre scienze (storia, sociologia, psicologia ecc.), gli studiosi non hanno trovato un criterio da tutti accettato e valido in assoluto per separare e definire lingue e dialetti. In verità, fermo restando che ad ogni diversa parlata corrisponde una diversa concezione del mondo, dal punto di vista linguistico non esiste nessuna differenza tra una lingua e un dialetto: sono entrambi sistemi per riprodurre la realtà mediante simboli fonici (“chaise”, “cadrega”, “chair”, “sedia”, sono quattro modi per indicare la stessa cosa).

L’aspetto giuridico della questione è tanto rilevante quanto ignorato. L’art. 6 della nostra Costituzione, collocato tra i Principi Fondamentali, recita: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Ecco dunque che far catalogare una parlata che non sia l’italiano tra le lingue diventa un passo importantissimo per costringere il legislatore a emanare leggi che la tutelino. Una ulteriore complicazione e inasprimento del problema deriva dal fatto che, solitamente, al termine dialetto si dà un senso deteriore, che allude ad un linguaggio subalterno, retaggio di un mondo rurale e paleoindustriale in via di rapida estinzione: causa di divisione, incomprensione, emarginazione. Non c’è però niente di più musicale, ricco di significati e sfumature, niente di più immediato per dire il quotidiano, il concreto e l’astratto del linguaggio della propria famiglia e della propria comunità.

Per quanti sono cresciuti parlando il lombardo o il piemontese, il veneto o il ligure imparato dai genitori, questo è a tutti gli effetti lingua madre, indipendentemente dalle classificazioni dei linguisti o delle autorità politiche. Non solo essi hanno il diritto di richiamare il legislatore ai suoi impegni costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche (appartiene senz’altro a queste chi sente l’italiano come una seconda lingua impostagli dalla scuola – male – o dalla televisione – peggio ancora). Ma occorre anche che pure coloro che sono stati privati del loro “dialetto” siano messi in condizione di riappropriarsi della lingua che sola può consentire l’aggancio con una cultura di cui sono più orfani che figli; non è possibile amare la propria casa e la propria terra senza conoscerne la cultura e quindi la lingua.

La lingua locale (questo è il termine più appropriato) è il codice insostituibile per la trasmissione delle culture originarie, e, quindi, è indispensabile alla salvaguardia e allo sviluppo della cultura locale globalmente intesa. Il radicamento nella propria cultura favorisce una partecipazione viva e feconda alla cultura universale; lo sradicamento provoca al contrario emarginazione, mettendo l’individuo a contatto con culture di più ampio ambito geografico in modo lacerante, consentendogliene solo un assorbimento passivo e superficiale. I nostri governi hanno fino ad oggi disapplicato l’art. 6 della Costituzione; le concessioni fatte in materia mai si sono richiamate esplicitamente ad esso e sono state strappate solo da minoranze periferiche il cui malcontento, come in Sudtirolo o in Val d’Aosta, poteva rappresentare una minaccia per l’integrità dei confini statali. La politica dell’Italia è sempre stata fortemente negativa al riguardo. Dapprima, il prevalere di un programma rigidamente unitario e antifederalista e la preoccupazione di fare gli Italiani dopo aver fatto l’Italia faticava a fare i conti col 98% dei cittadini i quali non sapevano …l’italiano. Poi il fascismo, che voleva italianizzare tutto e svilire ogni autonomia e originalità culturale; fin dal ’21 Mussolini proclamava: “Il fascismo deve volere che entro i confini non vi siano più veneti, romagnoli, sardi e siciliani; ma italiani, solo italiani” (un concetto più o meno simile era già stato espresso in precedenza da Garibaldi e verrà ripreso in seguito da Craxi). Infine, con l’avvento della repubblica, è continuata la “guerra ai dialetti” anche con una scuola dell’obbligo impegnata in un primo momento a estirparli dalla bocca dei giovani, poi titubante intorno alla questione, quasi che, per sprovincializzarsi, bastasse liberarsi dei dialetti tenendoli buoni per qualche ricerca sul “come eravamo”.

Come si vede, anche per l’autonomia linguistica e culturale delle singole regioni d’Italia, poco cambia dovendo aver a che fare con il re, il duce o il primo ministro della repubblica; e poco importa se quest’ultimo è a capo di un governo di centro-destra, centro, centro-sinistra o solidarietà nazionale. Quando le decisioni vengono prese a Roma il risultato difficilmente può mutare. La conseguenza è che ormai troppi hanno vergogna del proprio “dialetto”, rinunciano a parlarlo coi figli, convinti a torto di aiutarli nell’apprendimento dell’italiano; improvvisati maestri senza diploma, ottimamente coadiuvati dai Bongiorno, dalle Carrà e dai Pippo Baudo, non possono fare di meglio che insegnare una pseudo-lingua sgrammaticata, scorretta, povera di vocaboli, per giunta vaghi e impropri. “La finta espressività dello slogan è così la punta massima della nuova lingua… Essa è il simbolo della vita linguistica del futuro, cioè di un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente omologato…” Questa prognosi pasoliniana risale al ’73.

Per fortuna, però, come ho detto all’inizio, da qualche tempo gruppi culturali, movimenti politici federalisti e autonomisti di quasi tutte le regioni rivalutano le proprie parlate e rivendicano per esse lo status di lingua, che consentirebbe di invocare la tutela prescritta dall’art. 6 della Costituzione. E così, dalla Sardegna al Veneto, dal Piemonte al Friuli, le prese di posizione in favore delle proprie lingue puntano, là dove la consistenza elettorale delle liste regionali è più forte, a proposte di bilinguismo sul modello della provincia di Bolzano. Non si tratta più di un “dialetto da salvare”, ma di una “lingua da usare come bandiera e come arma”, l’arma più incruenta a disposizione di autonomisti e indipendentisti di tutta Europa, ma non la meno efficace e certamente la più temuta dai rispettivi poteri centrali. Occupiamoci ora della Lombardia.

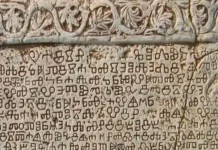

I suoi confini linguistici non coincidono con quelli amministrativi della regione: ad esempio, la Svizzera italiana, cioè il Canton Ticino e alcune valli padane dei Grigioni, è linguisticamente lombarda; a sud, la regione “occupa” l’Oltrepò pavese, linguisticamente emiliano; a est e a ovest, sono sottoposti ad amministrazione veneta, trentina, piemontese, territori “lombardi”: Valeggio, l’alto bacino del Chiese, la sponda occidentale del Ticino ecc. ; l’Adda, che già aveva segnato il confine tra i domini di Venezia e del ducato di Milano, divide col suo profondo solco le due principali aree linguistiche della Lombardia. Malgrado l’esistenza di altre suddivisioni, nessuno studioso mette in dubbio la fondamentale unitarietà delle varie parlate lombarde. Consideriamo, dunque, il lombardo in generale. Come spiega il Beretta nella “Grammatica del milanese” non poche caratteristiche fonetiche sono di origine prelatina e ci vengono dai Liguri e dai Celti. Già in epoca longobarda si consolidano strutture linguistiche che differenziano nettamente il lombardo dal latino e, quindi, dall’italiano; così la struttura della negazione con la particella determinante posposta al predicato (latino “non venio”, lombardo “mi vegni no”) e così la formazione del verbo di modo finito mediante suffisso determinativo (italiano “esco, entro, salgo, scendo”, lombardo “mi, vuu föra, denter, sü, giò”). I volgari che daranno vita alle lingue moderne cominciano a formarsi intorno al VII e VIII secolo e la lingua lombarda conquista ben presto un ragguardevole prestigio e gode di un ampio uso letterario nella Valle Padana venendo considerata, come afferma il Rohlfs, lingua romanza indipendente, allo stesso livello delle lingue francese e toscana. Il Pagani sostiene un concetto simile quando scrive che il milanese “fu per alcun tempo lingua ufficiale di Stato. In milanese sonoro furono redatti documenti importanti e rapporti diplomatici; in milanese furono scritte cronache e relazioni”. Notevole è il livello raggiunto dalla letteratura e, accanto alle opere del Maggi, Porta, Bertolazzi e Tessa, non bisogna dimenticare le “prove” in versi e la prosa lombarda del Parini e del De Marchi. In altra parte di questo numero (vedi “La lingua padanese”), Geoffrey Hull spiega che il lombardo e le altre parlate gallo-romanze cisalpine appartengono ad una famiglia neolatina diversa da quella delle parlate a sud della linea

La Spezia-Rimini. Il lombardo è fratello del francese, catalano, spagnolo ecc. e soltanto cugino, se così si può dire, del toscano, pugliese ecc.: per un italofono, viva pur egli a Milano, è molto meno difficile leggere una poesia o ascoltare una canzonetta napoletana che milanese, e il fin troppo italianizzato teatro di Mazzarella gli sembra quasi indecifrabile.

Veniamo all’oggi per esaminare la parte “italiana” della Lombardia: in quella svizzera il lombardo gode di una salute da noi impensabile, ben altrimenti considerato dalla televisione, dalla radio, dallo Stato, che, per esempio, finanzia la monumentale opera “Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana”, che è ben più di un dizionario, è una dettagliatissima enciclopedia della cultura lombardo-alpina. La fierezza di parlar lombardo è ostentata a tutti i livelli e in tutte le occasioni: nei negozi e nelle banche. Nel Grigioni italiano desterebbe grande sorpresa chi non parlasse lombardo nei consigli e nelle assemblee comunali. Il ticinese Celio, dopo la sua nomina a Presidente della Confederazione Elvetica, ha trovato normale rispondere in lombardo alle domande di un intervistatore della Svizzera italiana. Qui da noi l’immigrazione, lo spopolamento delle valli e delle zone depresse, il pendolarismo che riduce i centri minori a dormitori, la conseguente congestione delle aree industriali, l’inurbamento, l’espulsione degli abitanti dai rioni popolari dei centri storici, una industria turistica indifferente, per non dire peggio, nei confronti della cultura locale come del patrimonio paesaggistico (mali presenti anche altrove in Italia, ma, qui, spesso più gravi) hanno contribuito a fare della Lombardia la regione italiana dove meno si sentono parlare le lingue locali. Tuttavia la affermazione di Gregor che gli Italiani sono bilingui in quanto usano oltre all’italiano il loro dialetto particolare vale anche per gran parte della Lombardia. Questo bilinguismo è tanto meno vigoroso quanto più ci si avvicini al centro delombardizzato di Milano e quanto più si considerino le nuove generazioni. Ciò nonostante qualche segno sembra preludere a un’inversione di tendenza; il lombardo sta mostrando una notevole vitalità. Si pensi al peso che ha nell’opera di uomini la cui fama va ben oltre i confini dell’Italia: Fo, Olmi, Strehler, seguendo l’ordine alfabetico. La poesia contemporanea ci dà autori di grande valore i cui scritti trascendono il solito ristretto ambito nostalgico e localistico della cosiddetta dialettalità ed è giusto citare almeno Loi e Mainardi. Abbiamo una sorta di “rinascita” delle lingue locali. Si può constatarla ascoltando radio e televisioni private, osservando l’aumento di vetrine librarie che espongono la produzione in e su le lingue locali. Accanto alle grammatiche, ai dizionari, ai volumi di poesia compaiono anche racconti, novelle, romanzi in prosa lombarda. Si può riscontrare questa “sete di dialetto” nel successo che incontrano corsi di insegnamento del dialetto, nelle iniziative di proloco, assessorati e associazioni culturali ecc. in favore delle lingue locali, come, per esempio, il ripristino della toponomastica tradizionale; si può verificarla cogliendo la fioritura di insegne lombarde su negozi, ristoranti e botteghe; sfogliando periodici locali oppure leggendo tra gli adesivi che colorano i vetri delle macchine slogan di vario genere: “Semper in machina? Mej de no!” per la chiusura dei centri urbani al traffico automobilistico; “Mi difendi el Tesin” per il parco del Ticino; “Pedalemm un cicinin” che incoraggia l’uso della bicicletta; “Se parla anca el milanes” all’ingresso o sulla cassa di negozi milanesi; “Lumbard parlemm lumbard”, ecc. Come è già da tempo avvenuto in Piemonte ed in Veneto ad opera dei rispettivi movimenti autonomisti, di recente i rappresentanti della Lega Lombarda hanno riportato la lingua regionale nei consigli comunali, mentre è di questa primavera la notizia di una Messa ufficiale in lombardo celebrata nella chiesa di San Filippo Neri a Milano.

La Lombardia è oggi più che mai al centro del tentativo colonialistico di privarla delle sue peculiari caratteristiche, per italianizzarla ancora di più, sbandierando la retorica di un falso patriottismo. Quanti insegnanti, ad esempio, diventano strumenti più o meno inconsapevoli di questa operazione, nel momento in cui ignorano lingua e cultura locale e svolgono una continua opera denigratoria nei confronti di esse, arrivando a colpevolizzare i bambini che, soprattutto nelle campagne e nei piccoli paesi, si esprimono abitualmente in lombardo. Per non parlare, poi, della “nomenklatura” partitocratica, che, forte del monopolio nelle strutture statali e pubbliche, si oppone in ogni forma all’uso della parlata locale e a qualunque iniziativa in suo favore, come convegni di studio, ripristino della toponomastica storica, corsi e lezioni nelle scuole. Chi difende culture e lingue locali viene troppo spesso accusato di isolazionismo, quando non addirittura di essere un campanilista reazionario, che tenta di frapporre nuovi ostacoli al processo di unità europea. Invece, per usare le parole di Camillo Brero, “l’unità dei popoli può avvenire soltanto se tutti questi popoli sono vivi e portatori di valori originali, al di fuori e al di sopra di ogni nazionalismo”.

Il maggiore ostacolo sta, invece, nel centralismo romano e nel miope egoismo degli antistorici – quelli sì – Stati nazionali di stampo ottocentesco, che non cedono un’unghia del loro potere, fanno del Parlamento Europeo una ridicola assemblea impotente e tolgono al continente ogni possibilità di sviluppo con un’assurda rete di gelosie e di rivalità. Consideriamo, infine, un esempio positivo che ci viene da un piccolo Stato a dimensione regionale: i Paesi Bassi. L’olandese potrebbe benissimo venir catalogato come un dialetto tedesco. Quindi la scelta dell’olandese come lingua ufficiale avrebbe dovuto ghettizzare i Paesi Bassi, escludendoli dal vasto mondo della cultura germanica. Al contrario, l’adozione di una lingua così poco diffusa in Europa (pochi milioni di parlanti) ha stimolato naturalmente gli Olandesi alla conoscenza di altre lingue, rendendoli fisiologicamente poliglotti e cosmopoliti. L’isolazionismo non è di quanti rivalutano la propria lingua “minore” ma semmai di quanti diffondono, nella teoria e nei fatti di una sgangherata scuola incapace di insegnare le lingue straniere, il monolinguismo italofono.